旱作区不同生物药剂防治马铃薯土传病害试验

2020-12-29朱亚萍李继明武汉军赵维涛

朱亚萍,李继明,武汉军,赵维涛,杨 莹

(1.甘肃省定西市安定区园艺工作站,甘肃 定西 743000;2.甘肃省定西市安定区农业技术推广服务中心,甘肃 定西 743000)

马铃薯土传病害是指病原体生活在土壤中,条件适宜时从作物根部或茎部侵害作物而引起的病害[1],重茬连作、施肥不当等是引起马铃薯土传病害的主要原因[2]。随着中国马铃薯主食化战略的实施,土传病害呈高发态势,一般可减产20%~30%,严重时减产50%~60%,甚至绝收[3]。定西市安定区是全国最大的马铃薯生产县区之一,常年种植面积6.7万hm2以上,占耕地总面积的50%或更多[4],实现轮作倒茬存在较大困难,许多地块多年种植马铃薯,而且施用有机肥少,连作障碍日益严重,黑痣病、疮痂病、枯萎病等已成为当地马铃薯生产中的主要病害,为害连年上升,损失也连年增大,防治极其困难[5]。针对当前马铃薯土传病害危害问题,以提高植物免疫力和改善土壤微生物群落结构为切入点,本研究选择生物制剂进行种薯拌种和田间喷雾防治,明确不同处理方法对马铃薯土传病害的防治效果,构建植物免疫激活和土壤微生态调控为技术核心的土传病害可持续绿色防控技术。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验设在香泉镇香泉村的旱川地,试验地为黑麻垆土,肥力中等。前茬作物马铃薯。试验地海拔2 016 m,年平均降雨量370 mm,平均气温6.3℃,≥10℃有效积温2 239.1℃。耕层土壤(0~20 cm)含有机质12.86 g/kg,速效氮182 mg/kg,速效磷13.26 mg/kg,速效钾332 mg/kg。在播前整地时,施入腐熟农家肥30 000 kg/hm2,撒可富马铃薯专用肥(N∶P∶K = 15∶15∶10)1 200 kg/hm2。

1.2 试验材料

参试马铃薯品种为‘陇薯10号’(一级种)由甘肃百泉马铃薯种业公司提供。枯草芽孢杆菌可湿性粉剂(含菌量1 000亿芽孢/g)由河北中保绿农作物科技有限公司生产;寡糖·链蛋白(6%可湿性粉剂)由中国农业科学院植保所廊坊农药中试厂生产;赤·吲乙·芸苔(0.136%)由德国阿格福莱农林环境生物技术股份有限公司生产;马铃薯种薯处理剂(50亿/g有效活菌数)由北京启高生物科技有限公司生产;氟环·咯菌腈种子处理悬浮剂(16%)由先正达(中国)投资有限公司生产;噻虫嗪种子处理可分散粉剂(70%)由河北国欣诺农生物技术有限公司生产。

1.3 试验方法

试验采用单因素随机区组设计,设8个处理,3次重复。

T1:枯草芽孢杆菌750 g/hm2+ 赤·吲乙·芸苔30 g/hm2拌种处理,苗期开始用枯草芽孢杆菌750g/hm2喷雾处理3次,间隔7~10 d;

T2:寡糖·链蛋白750 g/hm2拌种处理,苗期开始用赤·吲乙·芸苔30 g/hm2+寡糖·链蛋白750 g/hm2喷雾3次,间隔15 d;

T3:枯草芽孢杆菌750 g/hm2拌种处理,苗期开始用赤·吲乙·芸苔30 g/hm2+寡糖·链蛋白750 g/hm2喷施3次,间隔15 d;

T4:枯草芽孢杆菌750 g/hm2拌种处理,苗期开始用赤·吲乙·芸苔30 g/hm2+寡糖·链蛋白750 g/hm2+枯草芽孢杆菌750 g/hm2喷施3次,间隔7~10 d;

T5:寡糖·链蛋白225 g/hm2+马铃薯种薯处理剂15 kg/hm2拌种处理;

T6:马铃薯种薯处理剂15 kg/hm2拌种处理;

T7:氟环·咯菌腈种子处理悬浮剂30 mL/hm2+噻虫嗪种子处理可分散粉剂30 mL/hm2拌种处理;

T8:种薯不处理对照(CK)。

各处理按2 250 kg/hm2用种量进行拌种,小区面积48 m2(6 m×8 m),每小区种植5垄,每垄种植2行,选取2垄进行田间调查,不计入测产面积,实际测产面积28.8 m2(3.6 m×8 m),各处理覆膜时间2019年4月29日,播种时间5月2日,收获时间10月12 日,种植密度57 000 株/hm2,各处理在播种前,对种薯进行挑拣晾晒,按照药剂使用说明进行拌种。其他田间管理措施与当地大田一致。

1.4 调查内容

1.4.1 生育期调查

按播种期、出苗期、现蕾期、开花期、成熟期和收获期随机调查3个小区,取3次重复平均值[6]。

1.4.2 田间性状调查

调查出苗率、单株结薯数、单株块茎重、大中薯率,每小区随机调查10株,共调查30株,取平均值。大薯为100 g 以上,中薯为50~100 g,小薯为50 g以下[7]。

1.4.3 主要病害调查

调查马铃薯黑胫病、环腐病、疮痂病、黑痣病和枯萎病土传真菌、细菌病害的发病情况。

马铃薯黑胫病调查[8]:在对照齐苗后进行第1次调查,记录出苗数;在现蕾开花期进行第2 次调查;记录病株数,并计算出病株率(未出苗按病株计算)和防治效果,计算公式如下:

病株率(%)=(第1次未出苗数+第2次病株数)/播种数×100

防治效果(%)=[(对照区病株数-处理区病株数)/对照区病株数]×100

马铃薯环腐病调查及分级标准[9]:0级,植株正常不发病;1 级,植株少部分叶片萎蔫或黄化;3级,植株中大部分叶片或部分茎枝萎蔫,脉间黄化,叶缘枯焦;5级,全株萎蔫至死亡。

病情指数和防治效果的计算方法:

病情指数=Σ[(各级病薯数×相对级数值)/(调查总株数×5)]×100

防治效果(%)=[(空白对照区病情指数-处理区施药后病情指数)/空白对照区病情指数]×100

马铃薯枯萎病调查及分级标准[10]:施药前调查枯萎病病情基数,施药后第15 d调查发病率和病情指数。各小区对角线5点取样,每点10株,每株调查全部叶片的病情严重度,并按下列标准分级:0级,无病;1 级,病斑面积占整株叶面积的5%以下;3 级,病斑面积占整株叶面积的5%~25%;5级,病斑面积占整株叶面积的26%~50%;7级,病斑面积占整株叶面积的51%~75%;9级,病斑面积占整株叶面积的76%以上。

马铃薯疮痂病分级标准[11]:0 级,无病斑;1级,病斑面积占薯块总面积的1%~5%;2级,病斑面积占薯块总面积的6%~15%;3级,病斑面积占薯块总面积的16%~30%;4级,病斑面积占薯块总面积的31%~45%;5 级,病斑面积占薯块总面积的46%~60%;6 级,病斑面积占薯块总面积的61%~75%。7级,病斑面积占薯块总面积75%以上。

病情指数和防治效果计算方法:

发病率(%)=(发病块茎数/调查总块茎数)×100

病情指数=Σ(各病级块茎数×该病级代表值)/(调查总块茎数×最高级代表值)×100

防治效果(%)=[(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数]×100

马铃薯黑痣病调查及分级标准[12]:每小区调查100个块茎。病情分级标准:0级,薯块表面没有菌核;1 级,菌核面积占整个薯块面积的1%~5%;2级,菌核面积占整个薯块面积的6%~35%;3级,菌核面积占地中茎总面积的36%~65%;4级,菌核面积占地中茎总面积的66%~95%;5级,菌核面积占整个薯块面积的96%以上。

病株率(%)=(感病株数/调查总株数)×100

病薯率(%)=(带病块茎数/调查总块茎数)×100

薯块病情指数=Σ(各级病薯数×相对级数值)/(调查总薯块数×5)×100

防治效果(%)=(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数×100

1.5 数据处理

数据采用Excel 2003和统计分析软件SAS 9.2进行统计和方差分析。

2 结果与分析

2.1 不同处理对马铃薯物候期的影响

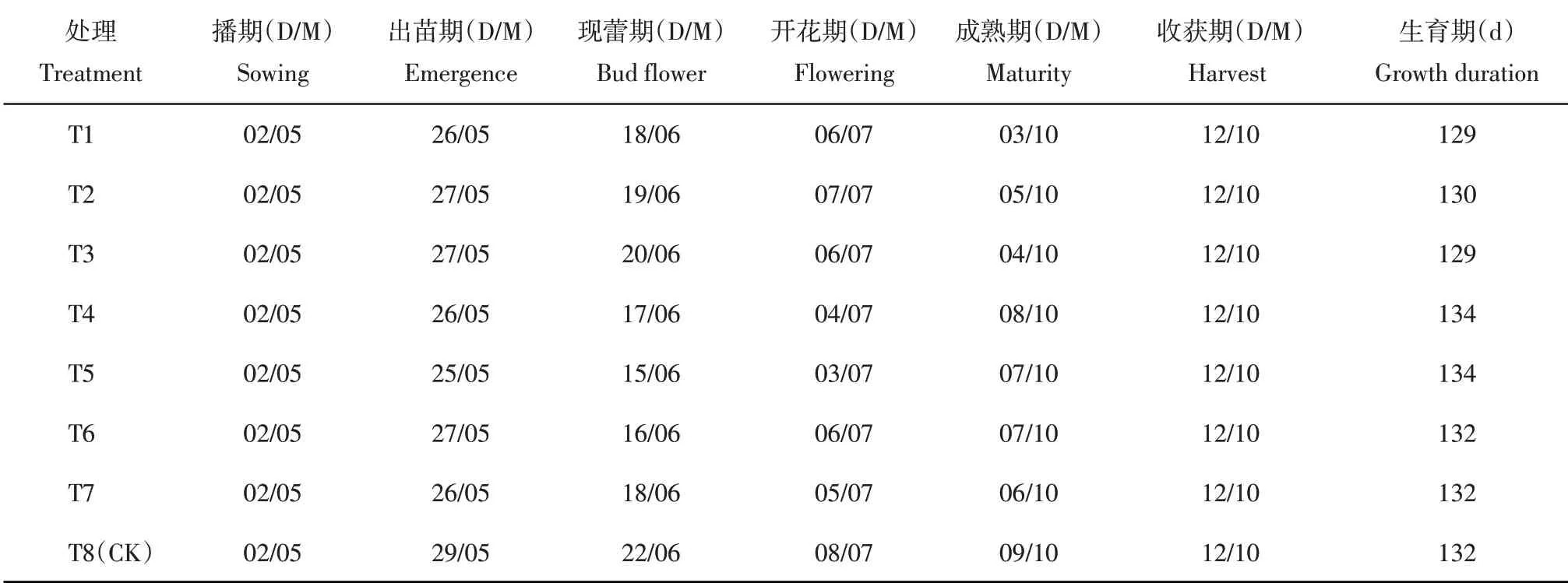

各处理生育期最长的是T4和T5处理,是134 d,较T8(CK)延长2 d成熟,其次是T6和T7处理,是132 d,同T8(CK)一致,生育期最短的是T1和T3处理,是129 d,较T8(CK)提前3 d成熟(表1)。

2.2 不同处理对马铃薯经济性状的影响

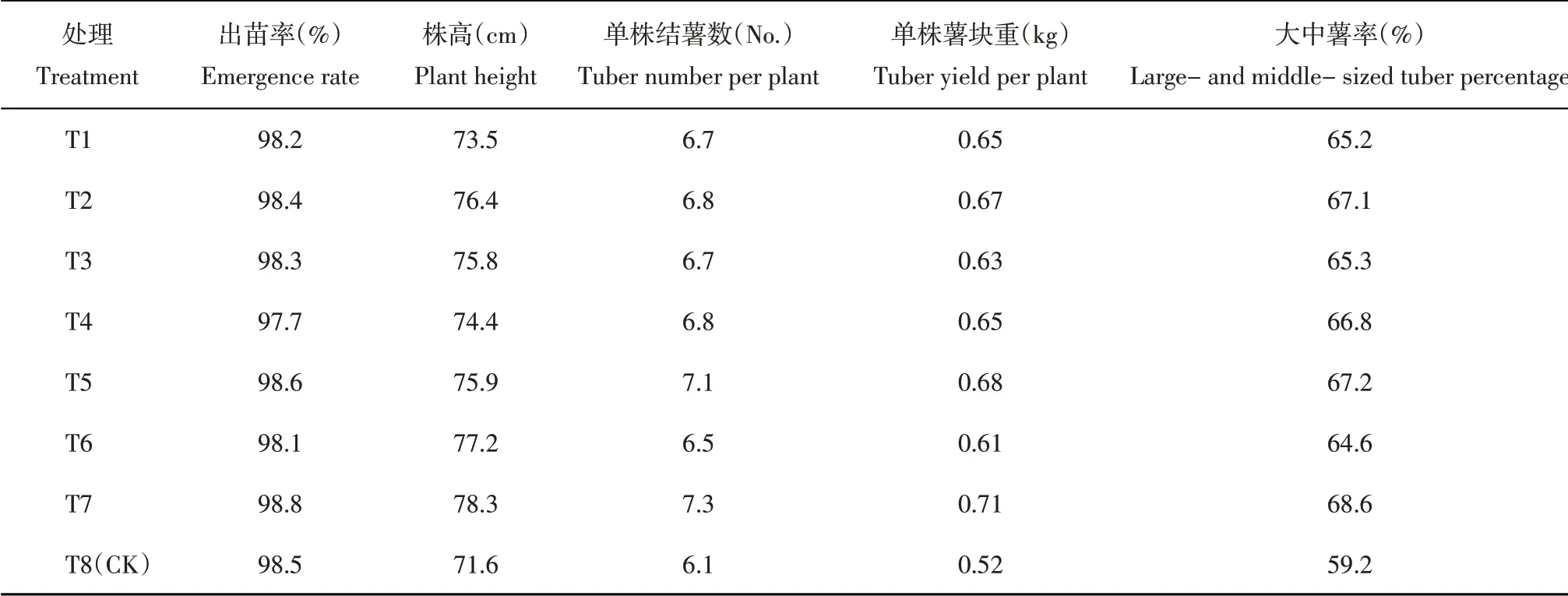

出苗率最高的是T7 处理,是98.8%,较T8(CK)高0.3 个百分点,其次是T5 处理,是98.6%,较T8(CK)高0.1 个百分点,最低的是T4 处理,是97.7%,较T8(CK)低0.8 个百分点;株高最高的是T7处理,是78.3 cm,较T8(CK)高6.7 cm,其次是T6处理,是77.2 cm,较T8(CK)高5.6 cm,最低的是T1处理,是73.5 cm,较T8(CK)高1.9 cm;单株薯块重最重的是T7处理,是0.71 kg,较T8(CK)高0.19 kg,其次是T5处理,是0.68 kg,较T8(CK)高0.16 kg,最低的是T6处理,是0.61 kg,较T8(CK)高0.09 kg;大中薯率最高的是T7处理,是68.6%,较T8(CK)高9.4 个百分点,其次是T5 处理,是67.2%,较T8(CK)高8.0个百分点,最低的是T6处理,是64.6%,较T8(CK)高5.4个百分点(表2)。

表1 不同处理对马铃薯物候期的影响Table 1 Effects of different treatments on potato phenology

表2 不同处理对马铃薯经济性状的影响Table 2 Effects of different treatments on potato economic traits

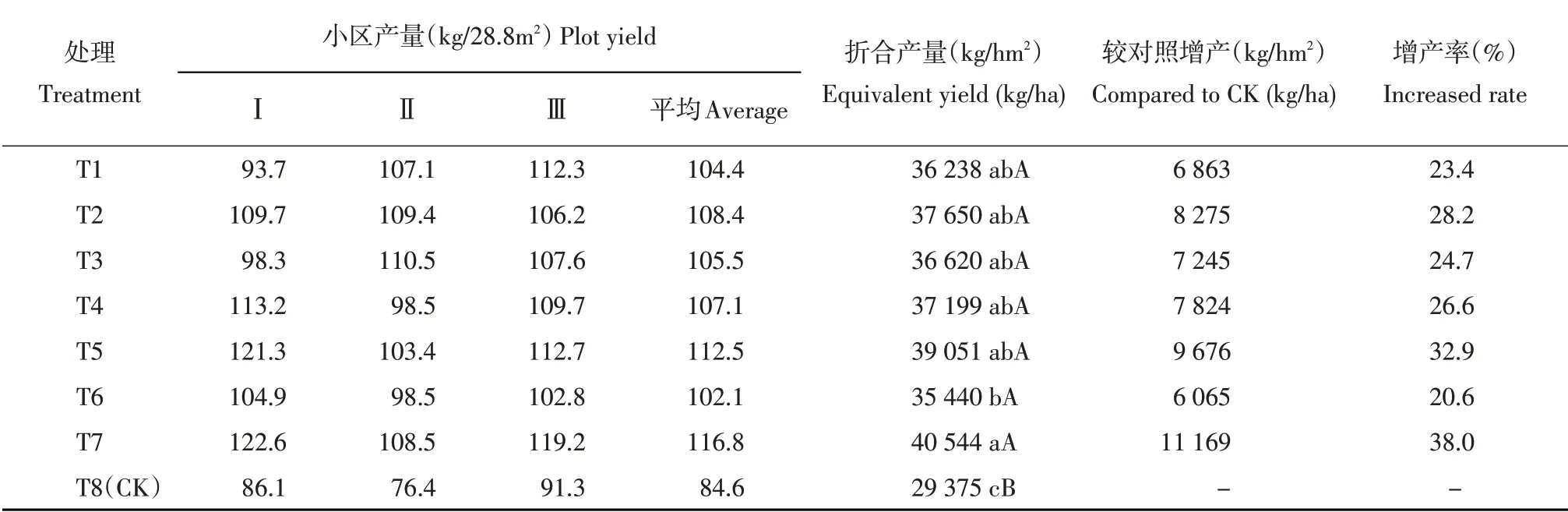

2.3 不同处理对马铃薯产量的影响

不同处理对马铃薯产量影响差异极显著,产量最高的T7 处理,是40 544 kg/hm2,较T8(CK)高11 169 kg/hm2,增产率38.0%,其次是T5处理,产量是39 051 kg/hm2,较T8(CK)高9 676 kg/hm2,增产率32.9%,产量最低的是T6处理,是35 440 kg/hm2,较T8(CK)高6 065 kg/hm2,增产率20.6%。方差分析表明,处理间F=6.07 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差验证表明,T7与T8(CK)差异极显著,与T6处理差异显著,T1、T2、T3、T4、T5、T6之间差异不显著(表3)。

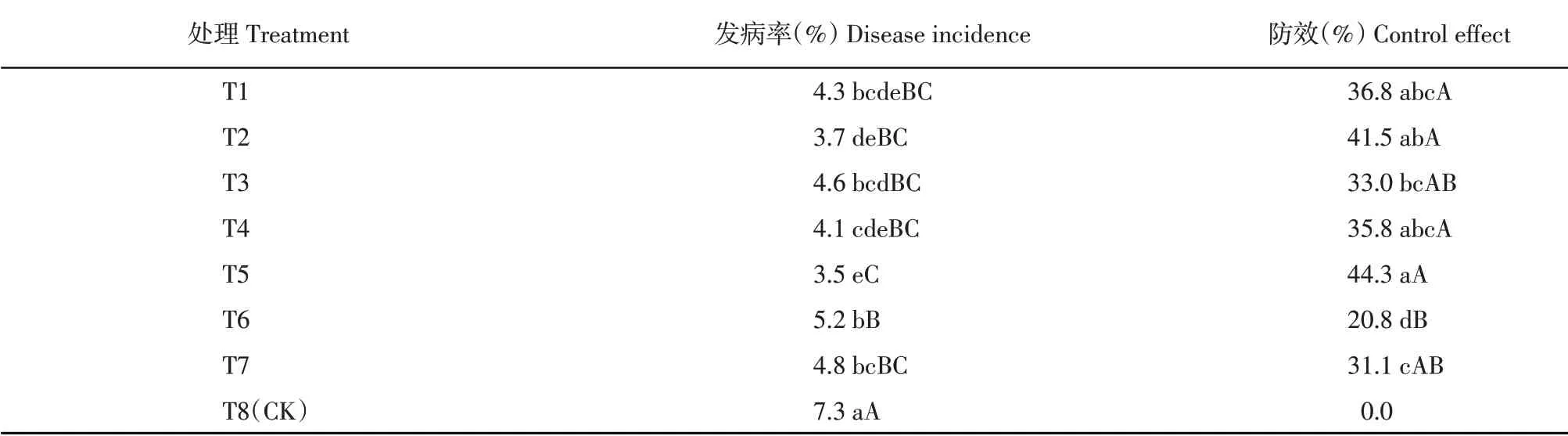

2.4 不同处理对马铃薯黑胫病的防效

马铃薯黑胫病发病率最高的是T6 处理,是5.2%,但较T8(CK)低2.1 个百分点,其次是T7 处理,是4.8%,较T8(CK)低2.5个百分点,最低的是T5处理,是3.5%,较T8(CK)低3.8个百分点。防治效果最好的是T5处理,是44.3%,其次是T2处理,是41.5%,最差的是T6处理,是20.8%。方差分析表明,发病率各处理间F=13.97 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T5与T6、T8(CK)处理差异极显著,与T3、T7 处理差异显著,与T1、T2、T4处理差异不显著。防效各处理间F=25.34 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T5与T6 差异极显著,与T3、T7 处理差异显著,与T1、T2、T4之间差异不显著(表4)。可见,采用T5方案防治马铃薯黑胫病较其他处理效果好。

表3 不同处理对马铃薯产量的影响Table 3 Effects of different treatments on potato yields

表4 不同处理对马铃薯黑胫病田间防效的影响Table 4 Effects of different treatments on field control effects of black leg

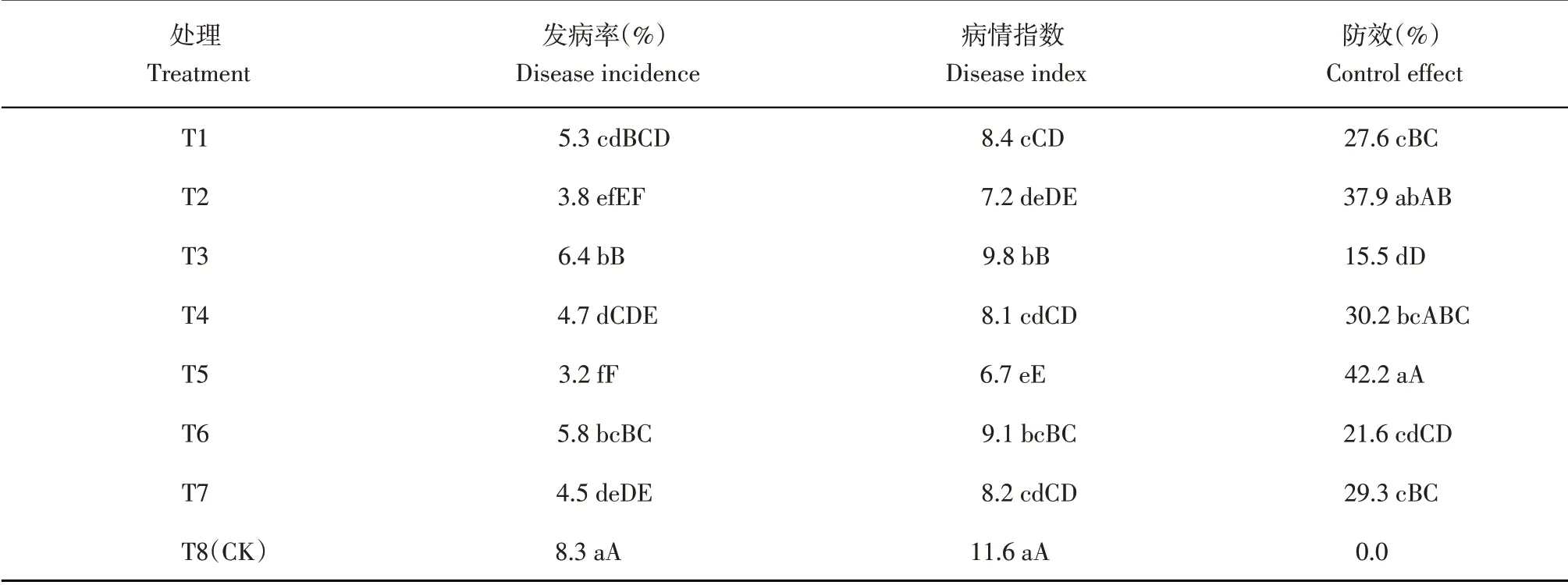

2.5 不同处理对马铃薯环腐病的防效

马铃薯环腐病发病率最高的是T6 处理,是9.2%,但较T8(CK)低2.3 个百分点,其次是T3 处理,是8.5%,较T8(CK)低3.0个百分点,最低的是T7处理,是6.6%,较T8(CK)低4.9个百分点。防治效果最好的是T7处理,是34.5%,其次是T4处理,是31.8%,最差的是T6处理,是10.8%。方差分析表明,发病率各处理间F=20.49 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T7、T4、T1处理与T6、T3、T8(CK)处理差异极显著,与T5处理差异显著,与T2 处理差异不显著。病情指数各处理间F =18.78 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T7与T3、T5、T6、T8(CK)差异极显著,与T2处理差异显著,与T1、T4差异不显著。防效各处理间F=18.78 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T7与T3、T5、T6处理差异极显著,与T2处理差异显著,与T1、T4处理之间差异不显著(表5)。可见,采用T7方案防治马铃薯环腐病较其他处理效果好。

表5 不同处理对马铃薯环腐病田间防效的影响Table 5 Effects of different treatments on field control effects of potato ring rot

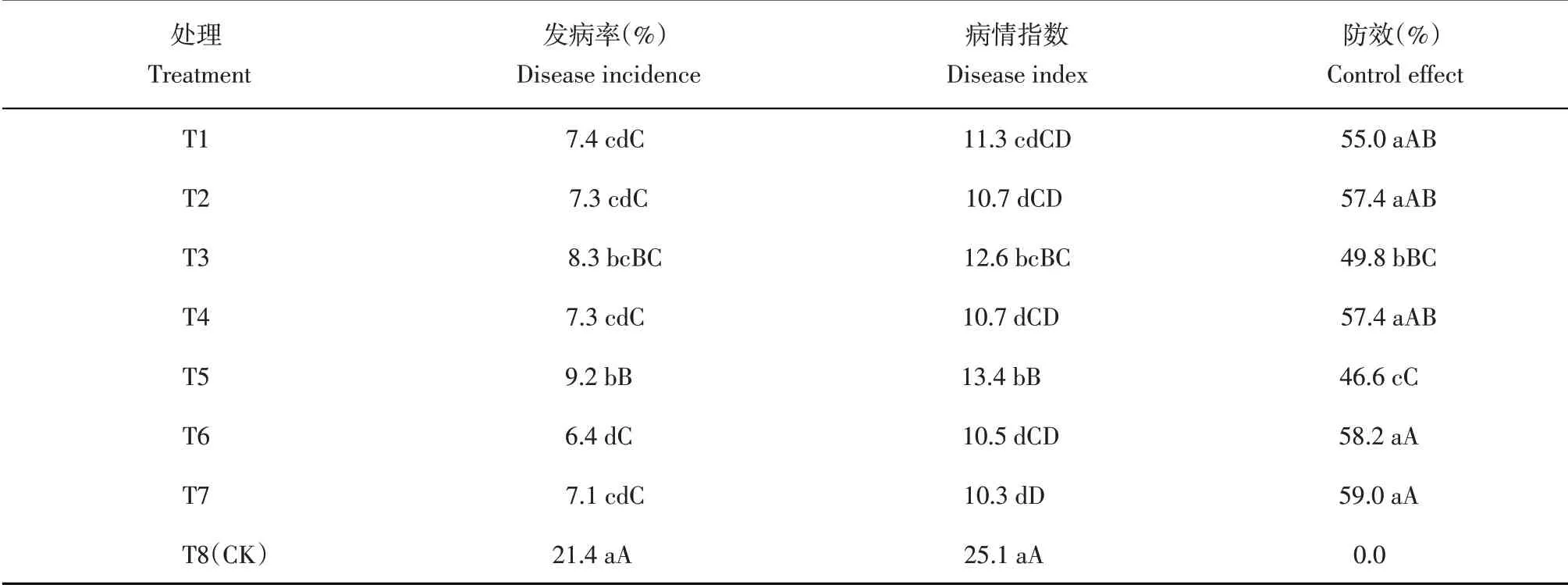

2.6 不同处理对马铃薯枯萎病的防效

马铃薯枯萎病发病率最高的是T3 处理,是6.4%,但较T8(CK)低1.9 个百分点,其次是T6 处理,是5.8%,较T8(CK)低2.5个百分点,最低的是T5处理,是3.2%,较T8(CK)低5.1个百分点。防治效果最好的是T5处理,是42.2%,其次是T2处理,是37.9%,最差的是T3处理,是15.5%。方差分析表明,发病率各处理间F=38.77 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T5 与T1、T3、T4、T6、T7、T8(CK)处理差异极显著,与T2处理差异不显著。病情指数各处理间F = 24.1 >F0.01= 4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T5与T1、T3、T4、T6、T7、T8(CK)处理差异极显著,与T2处理差异不显著。防效各处理间F = 24.5 >F0.01= 4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T5 与T1、 T3、T6、T7 处理差异极显著,与T4 处理差异显著,与T2处理差异不显著(表6)。可见,采用T5方案防治马铃薯枯萎病较其他处理效果好。

2.7 不同处理对马铃薯黑痣病的防效

马铃薯黑痣病发病率最高的是T5 处理,是9.2%,但较T8(CK)低12.2个百分点,其次是T3处理,是8.3%,较T8(CK)低13.1个百分点,最低的是T6 处理,是6.4%,较T8(CK)低15.0 个百分点。防治效果最好的是T7处理,是59.0%,其次是T6处理,是58.2%,最差的是T5处理,是46.6%。方差分析表明,发病率各处理间F = 149.34 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T5 与T1、T2、T4、T6、T7、T8(CK)处理差异极显著,与T3处理差异不显著。病情指数各处理间F = 113.54 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T5与T1、T2、T4、T6、T7、T8(CK)处理差异极显著,与T3 处理差异不显著。防效各处理间F = 37.18 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T7与T3、T5 处理差异极显著,与T1、T2、T4、T6处理差异不显著(表7)。可见,采用T6、T7方案防治马铃薯黑痣病较其他处理效果好。

表6 不同处理对马铃薯枯萎病田间防效的影响Table 6 Effects of different treatments on field control effects of potato Fusarium wilt

表7 不同处理对马铃薯黑痣病田间防效的影响Table 7 Effects of different treatments on field control effects of potato black scurf

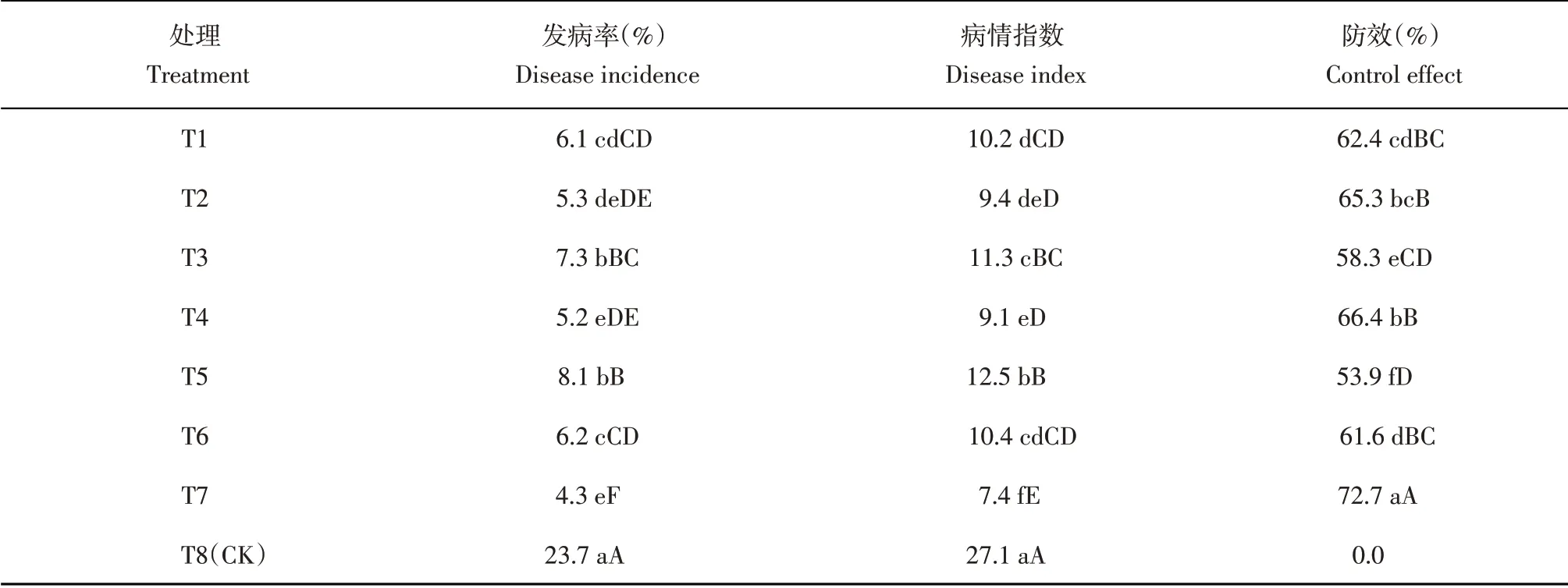

2.8 不同处理对马铃薯疮痂病的防效

马铃薯疮痂病发病率最高的是T5 处理,是8.1%,但较T8(CK)低15.6个百分点,其次是T3处理,是7.3%,较T8(CK)低16.4个百分点,最低的是T7 处理,是4.3%,较T8(CK)低19.4 个百分点。防治效果最好的是T7处理,是72.7%,其次是T4处理,是66.4%,最差的是T5处理,是53.9%。方差分析表明,发病率各处理间F=514.0 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T7 与T1、T3、T5、T6、T8(CK)差异极显著。病情指数各处理间F=355.52 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T7与T1、T2、T3、T4、T5、T6、T8(CK)差异极显著。防效各处理间F = 427.01 >F0.01=4.28,差异极显著,新复极差测验表明,T7 与T1、T2、T3、T4、T5、T6差异极显著(表8)。可见,采用T7方案防治马铃薯疮痂病较其他处理效果好。

3 讨 论

马铃薯是不宜连作的作物,但安定区地理环境优越,新型经营主体多,土地流转面积大,以及产业发展需求等,各方面的因素叠加致使马铃薯的连作障碍问题日趋严重[13]。目前,防治措施主要以化学拌种和田间喷施为主,防治效果差,还容易产生抗药性,增加了防治难度。研究应用马铃薯土传病害绿色防控方法,减少化学防治带来的环境污染问题,提高防治效果是促进马铃薯产业可持续发展的重要举措[14]。安小敏[15]研究表明,木霉菌(Trichoderma spp.)和枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)处理对马铃薯黑痣病菌(Rhizoctonia solani)和枯萎病菌(Fusarium sp.)均有较好的防效,有增产效果。武建华[16]指出,生物制剂对马铃薯黑痣病的防效为20%~70%,对黄萎病的防效为10%~40%,增产10%~20%,生物制剂与有机肥混用,防效最好。本试验选用当前生产中主要的几种生物农药和微生物制剂,验证其在安定区对马铃薯土传病害防治效果,形成马铃薯绿色防控技术措施。试验结果表明,采用寡糖·链蛋白225 g/hm2+马铃薯种薯处理剂15 kg/hm2拌种处理防治马铃薯黑胫病、枯萎病较其他处理效果好,防治效果达44.3%、42.2%;氟环·咯菌腈种子处理悬浮剂30 mL/hm2+噻虫嗪种子处理可分散粉剂30 mL/hm2拌种处理防治马铃薯环腐病、黑痣病、疮痂病较其他处理效果好,防治效果达34.5%、59.0%、72.7%;产量最高的是氟环·咯菌腈种子处理悬浮剂30 mL/hm2+噻虫嗪种子处理可分散粉剂30 mL/hm2拌种处理,是40 544 kg/hm2,较T8(CK)高11 169 kg/hm2,增产率38.0%,其次是寡糖·链蛋白225 g/hm2+马铃薯种薯处理剂15 kg/hm2拌种处理,产量是39 051 kg/hm2,较种薯不处理(CK)高9 676 kg/hm2,增产率32.9%。试验结果与孙静等[17]、刘小娟等[18]的研究结果具有相似之处。尽管该试验中生物制剂和微生物制剂的组合防治效果不如化学药剂,但较对照而言,也表现出了积极的防治效果,同时,该试验仅进行了1年,对药剂拌种和喷施的组合、数量等未开展差异化的相关研究。因此,在生产中,应继续开展生物制剂和微生物制剂在防治马铃薯土传病害上的防治效果试验,总结马铃薯土传病害绿色防控技术模式。

表8 不同处理对马铃薯疮痂病田间防效的影响Table 8 Effects of different treatments on field control effects of potato scab