重大疫情应对中融合思政教育的网络交互式利他协作研究生培养模式研究

2020-12-28符祥吴鹏宇刘清平

符祥 吴鹏宇 刘清平

摘要:2020年春节,新型冠状病毒在全国大面积爆发,为了应对重大疫情,实现研究生培养的停课不停学,本文提出了融合思政教育的网络交互式利他协作研究生培养模式。为了应对重大疫情,党和国家采取了有力措施,涌现出一大批感人的英雄事迹,这是一场灾难,也是一次思政教育“良机”,通过学习先进事迹,培养研究生的感恩之心、爱国情操和社会责任感,树立正确的学习动机;由于只能隔离在家,这也是一次专业能力“闭关修炼”的“良机”,排除干扰,做好本职工作,把爱国热情融入学习的实践中;通过师生协作、生生协作等多种在线交互形式,培养学生的利他精神、团队协作精神和自主学习能力,在危难时期促进大学生成熟成长,培养具有职业道德、爱党爱国的专业人才。

关键词:重大疫情;研究生培养;思政教育;利他协作;网络交互

中图分类号:G642 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2020)33-0008-04

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

1 引言

在2020年这个特别的春节,一场抗击新型冠状病毒的疫情防控阻击战在全国各地打响。疫情发生后,党中央、国务院高度重视,一切以人民的生命安全为中心,制定和推行了许多有力的措施,保障人民的生活,保护人民的生命安全。在工厂企业停业、学校停课的背景下,针对中小学教育,为了停课不停学,国家和政府采取了大量措施,联合多家网络教学机构,开展在线教育。但针对研究生培养,并没有相应措施,作为一名研究生导师,在应对重大疫情的过程中,如何利用现代化信息技术手段,开展研究生培养,让研究生停课不停学,进行了探索和实践。

大学生应该遵循利他和协作原则,树立以人为本的、科学的人生观、价值观和世界观,实现个人价值和社会发展的高度统一[1]。树立正确的利他原则思想,在行为上处处为社会、为他人着想,就会在收获更多社会价值和社会认同的同时,快乐地实现自我价值。协作学习是通过小组或团队的形式组织学习的一种策略,强调通过多种形式的交互,实现对问题的充分研讨,通过个体分享,实现集体学习[2]。

近年来,全国高校掀起了“课程思政”教学改革的浪潮。所谓“课程思政”,就是在专业课程教学中融人引导学生树立正确人生观、价值观和世界观的内容,把“为国家培养德才兼备的人才”作为根本任务的一种新的教育理念。大学所有课程都承载着培养大学生世界观、人生观和价值观的作用,教学的目的不仅是培养学生在专业领域的理论知识和技能,更要把思想政治培养作为课程教学的首要目标。老师在课程教学过程中,应结合专业特点,将社会主义核心价值观的内涵、内容纳入整体的课程设计和教学安排,做到专业教育和核心价值观教育相融共进,培养具有职业道德、爱党爱国的专业人才,确保社会主义核心价值观、意识形态等正确、有效融人课程内容,增进课程资源的育人功能[3]。

文献[4]针对此次疫情时期学生上学难的问题,提出将全媒体学习生态环境作为问题解方。基于以上研究,本文提出了融合思政教育的网络交互式利他协作研究生培养模式,并在此重大疫情发生之际,付诸实践,对研究生进行在线思政教育和专业培养,取得了较好的效果,在危难时期促进大学生成熟成长,为重大疫情中培养研究生提供了可借鉴的经验和一种可行的方法。

2 模式设计

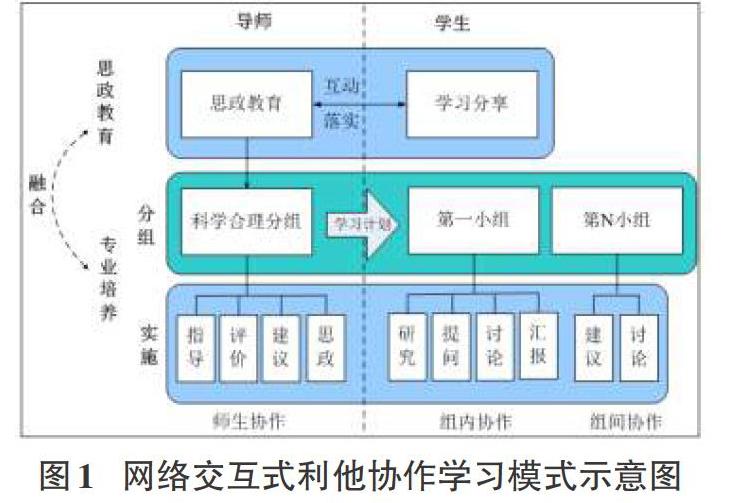

网络交互式学习有许多专用工具软件[5,6],这些专用软件功能齐全,但成本较高,一般需要以学校或学院为单位统一部署,不适合突发重大疫情时应用。而微信是一款免费社交软件平台,不需要专门部署,其具有的优势适于个性化学习的需要[7]。因此,本文基于微信平台,设计的网络交互式利他协作学习模式示意图如图1所示。主要由导师和学生参与,分思政教育和专业培养两大部分,两部分内容在实施过程中可穿插融合,思政教育是根,专业培养是叶。专业培养时首先将学生分为小组,然后进行具体实施培养过程。

2.1 思政教育

1)导师进行思政教育

学习动机是影响学习过程和效果的主要影响因素[8]。我国研究生培养主要是导师负责制,导师不仅要帮助研究生“专业上成才”,更要促进他们“思想上成人”。导师应充分发掘培养过程中的德育资源,挖掘本专业的理论、价值和科学精神等,增强学生的道德情操、爱国情怀、社会责任感和使命担当,使学生树立积极正确的学习动机,树立“科学技术的目的是造福社会、服务人民”的观念,树立“科学无国界,但科学家有祖国”的国家情怀。

2)学生对思政教育的学习与分享

研究生培养过程中的思政教育,不应该停留在导师讲,学生听的被动状态。导师应组织学生在思政学习过程中,共享学习材料,分享学习心得,并引导学生在思政学习的过程中,与专业培养相结合,用心思考,引导学生立志,督促学生付诸实践。

2.2 专业培养

1)科学分组

在線研究生培养过程中,由于每个导师的研究生可能研究不同的方向,因此,不能所有研究生一起指导;也不能每个学生都单独指导,一方面,导师时间和精力有限,另一方面,单独指导不利于学生间的交流和高低年级间的传帮带作用。因此,分组协作是一种可行的方式。

为能够实现分组协作学习模式的优势,首要任务就是对学生进行科学合理分组,在保证分组科学合理的前提下,才能够使分组协作学习更好地实现[9]。一般对学生进行分组时,教师需要充分了解学生的实际情况,考虑学生的专业水平、学习能力及综合素质等方面的内容,保证组内学生的互补性,利于同学之间实现相互协作学习。如图1所示,本文在考虑这些因素的基础上,指出导师应该制定科学合理的教学计划及学习任务,依此确定分组策略,包括组数、人员构成、人员角色等,在分组的同时,明确组员的职责,指派学习任务。

2)任务的实施及完成

实施阶段,导师的主要职责包括指导、评价、建议及思政教育等方面。导师对学生进行指导分为两个层面,首先是对整个小组的指导,包括指派任务、分工、把握方向和进度等;其次是对学生针对性的指导,单独指导学生,因材施教。导师的评价包括任务完成质量评价、方案的优缺点评价等,依据导师的评价,学生及时修正方案,把握方向和进度,保证完成质量。导师的建议如实验策略建议、问题的解答建议、论文修改建议等,学生依据导师的建议完成实验、修改论文或解决问题。导师的指导、评价和建议,均可视为对学生的一种指导,导师的指导、评价和建议过程中,适当融人思政元素,如当分析国内外研究现状时,若发现国外的技术领先于国内,可适时激发学生的爱国热情和报国抱负。

实施阶段,小组内应按导师分配的任务开展探索和研究,遇到问题通过小组内部的讨论、查阅资料等方式共同自主解决。有问题向导师提问,要求提问的方式和步骤是:首先向导师介绍问题是什么;其次汇报对问题的研究情况,查阅了哪些资料,进行了什么研究,目前有几种解决方案,每种方案的优缺点是什么等;最后听取导师的指导和建议。

实施阶段,当研究取得一定阶段性成果时,可组给组间大讨论。其他小组可依据自己的理解,参与讨论,发表自己的看法,给相关小组提出建议。其他小组参与大讨论的目标主要有三个方面:一是对方的理论和方法能否为我所用;二是我们的方案能否用于对方;三是对方的方法存在什么问题,对方的问题在本方向有无类似问题,存在哪些潜在解决方案。从而鼓励“方向交叉应用”和团队协作精神。

3 模式在重大疫情应对中的有效运用

3.1重大疫情应对中的思政教育

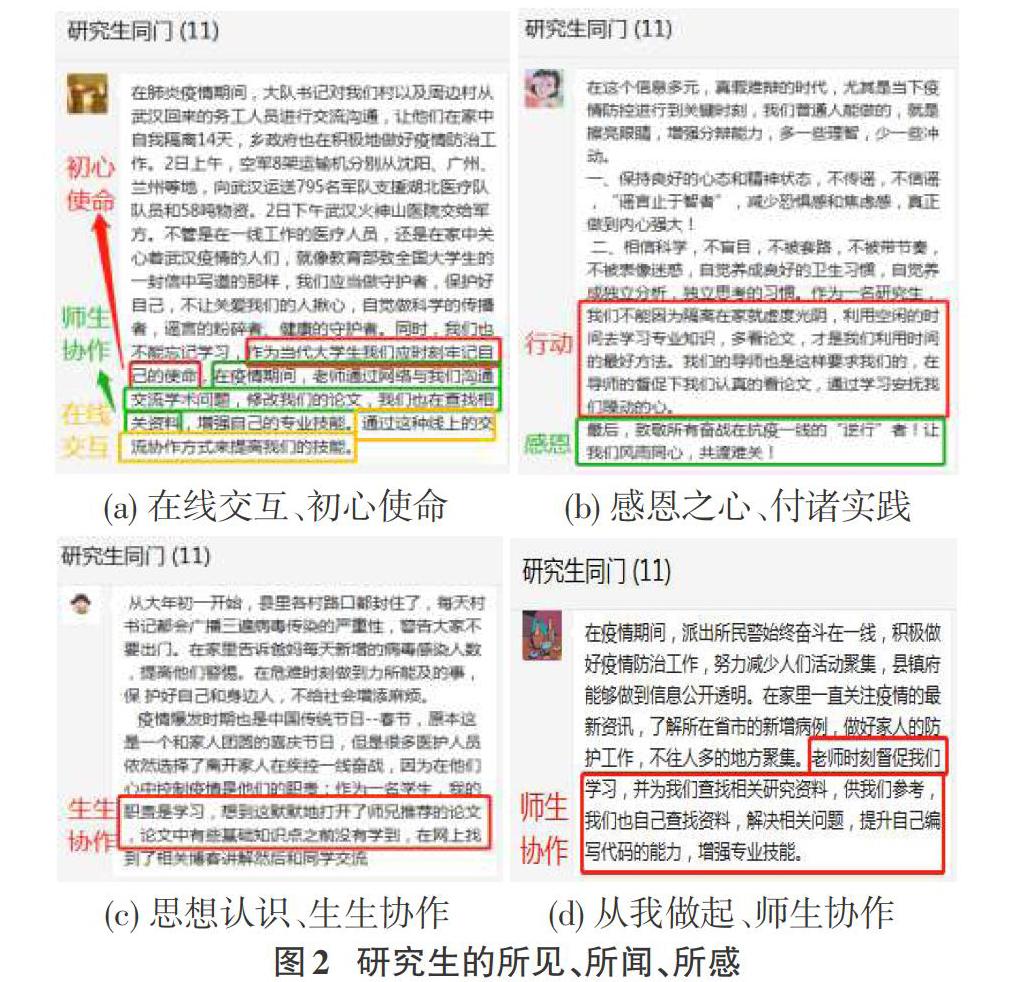

在2020年这个特别的春节,一场抗击新型冠状病毒的疫情防控阻击战在全国各地打响。在应对这场重大疫情的过程中,对研究生进行了融合思政教育的专业指导,图2给出了部分研究生在导师思政教育的引导下,所写的所见、所闻、所感,总结起来,主要内容体现在以下三方面。

1)培养研究生对党和国家的信心

疫情发生后,党中央、国务院领导下,十四亿人,一心一意,自愿自觉,毫无条件地为抗击疫情各自做好自己的工作。寒冬中见证了社会主义的优越性,见证了党的领导能力,见证了团结的中华民族,这正是培养研究生的爱国热情、民族自豪感的时机。

2)培养研究生的感恩之心

随着全国新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战役的深入推进,连日来,全国各地医务人员,不计个人得失和生命安全,主动请缨,要求坚守疫病防控最“前线”,用生命去守候广大人民的生命安全,去实现作为党员的初心使命。面对重大疫情,医务人员是勇敢的逆行者,是救死扶伤初心和使命的践行者,是人民健康的守护者,让我们向他们致敬!疫情应对中,还有许多英雄事迹、无名英雄,在平凡的岗位上或通过平凡的事情,默默地为他人付出,越平凡越伟大,这些英雄事迹让人为之动容。通过和学生一起在线学习先进事迹,感受先进人物的崇高品质,培养研究生的感恩之心。

3)重大疫情中引导研究生立志报国

在重大疫情应对中,受前线英雄们先进品质的洗礼,作为无法冲锋陷阵的教师,唯有守护好自己的职业,教给我的学生们,做一个有大爱、有大义、有专业、有贡献的人,引导他们学习英雄事迹,激发他们的学习动机,树立远大理想,找到作为学生的“初心”。

3.2 按项目和年级分组

在实际运用中,以项目和年级对研究生进行分组。首先,按项目确定分组数,研究方向差别比较大的分为不同的大组,如“人工智能组”和“传感器组”。在每个大组中,研究方向完全一样的分为同一个小组,如“人工智能组”又分为“行人跟踪”和“烟火检测”两个小组。其次,每个小组中,均包含研三、研二和研一的同学,具体的人员确定由学生根据兴趣选择,再由导师依据实际情况调整。

研三的学生为组长,负责整理前期的研究结果形成研究成果,把控组内的研究方向,指导低年级的同学等;研二的学生负责具体组织与实施,如定期召开小组讨论,寻找创新点与解决思路,设计算法并实验验证;研一的同学负责收集最新的国内外研究成果,并仔细研读,在小组讨论中汇报,编程实现文献中的算法,以便于进行对比实验。这样的分组方法,有利于同一研究方向的研究生相互协作,更有利于不同年级的学生相互协作,共同研究,充分发挥团队作用。

3.3 组织与实施

1)分配任务

在分组的同时,由导师确定每个小组的研究方向,并分配长期任务和短期任务。导师分配的短期任务如图3所示。

2)小组讨论与组内协作

对于导师给定的任务,组内需要分工合作,定期开展组内研讨,自主把握研究进度,求证研究方案的可行性,形成充分的组内协作。遇到困难时,通过小组讨论,确定研究思路和方案,查阅资料,找出可能可行的解决方案,然后向导师汇报,听取导师的意见和建议。

3)检查与指导中融人思政教育

如图3所示,分配完任务后,导师定期检查完成情况,具体检查方法包括每个人介绍学习心得、研究思路等,小组汇报学习成果和结论。导师在指导和建议时,将专业知识与思政教育相融合,把握研究方向,确定研究思路是否可行;对于遇到的困难,首先进行分析,并给出可行的建议,同时融人思政教育,让同学们学习重大疫情中医护人员不怕苦、不怕累、不怕困难的精神,勇于探索,克服困难。

4)导师个性化指导

针对每个研究生的不同研究阶段和学习情况,导师进行个性化指导,如图4所示。

5)大组讨论与组间协作

在某项研究取得一定阶段性成果后,开展大组和组间的讨论,听取多方面的意见和建议,其他组也可能会通过讨论,对自己的研究方向获得一定的灵感。

6)导师交互与评价

在分组和指派任务后,导师的交互包括与小组的交互和与小组成员的交互。与小组的交互主要是把握研究方向,确认研究思路和研究方案的可行性,对研究困难给出指导和建议等。与小组成员的交互即个性化指导,针对不同年级的学生,指导的主要内容有一定的差別。针对研一的学生,首先介绍每个研究方向的主要研究内容,要解决什么问题,帮助他们认识研究方向和确定研究方向;其次定期检查他们的研究成果,由于研一的学生刚开始研究,对研究方向的把握不准,容易跑偏,需要导师的及时纠正。对于研二的学生,当他们有新的研究发现和创新思路时,导师参与讨论可行性和具体实施方案。对于研三的学生,主要工作是结果整理与修改,形成结果。如图5所示,通过多回合的互动,研三的学生最终完成了论文修改,并已投稿。

4 讨论与分析

4.1 导师的作用分析

模型由导师担任引导者,但要真正做到以学生为中心,对导师提出了更高要求。首先,导师要了解每个学生的情况,帮助小组成员合理构成、任务分配、决策下达等;其次,导师需要不断加强专业知识的学习,应有较高的专业素养,要对每一个方向(每个组)都能给予实质性的指导和帮助,在出现偏差时及时帮助修正;最后,导师要有较高的政治理论素养和思想认识觉悟,导师需要不断加强政治理论学习,了解国家和部门最新的政策动向,将思政教育自然地融人专业培养中,激发学生的学习动机与兴趣,培养学生的道德情操和爱国情怀。

4.2 协作性分析

师生协作。导师设计和分派任务、提供指导和给出建议,学生按导师分配的任务和建议开展探索和研究;学生向导师提问与汇报,听取导师的指导和建议等交互过程,体现了师生间的协作性。

生生协作。学生按各自的分工,一起完成一个统一的任务;有问题共同研究解决方案,有思路共同求证等交互过程,体现了生生间的协作性。

4.3 利他性分析

学生按照导师的任务开展自主探索和研究,有利于导师降低劳动强度,提高指导学生的工作效率。

导师分派任务给学生,给学生指导、评价和建议,有利于培养学生的终生学习能力,利于学生找到正确的研究方向,提高学习效率。

高年级的学生引导低年级的学生,有利于低年级的学生快速把握研究方向,掌握相关方向的主要技术,快速进入研究状态,打好研究基础。

低年级的学生帮助高年级的学生完成一些基本任务,有利于高年级的学生专注于更深入的研究,节省研究时间。

5 结语

本文提出了融合思政教育的网络交互式利他协作研究生培养模式。在专业培养中融人思政教育,培养学生的学习热情,树立正确的学习动机;以专业方向为指导对学生进行分组,有利于学生之间相互协作,发挥学生的传带作用;通过导师与学生、学生与学生之间的多种在线互动与协作,培养学生的团队协作精神和利他精神。该培养模式在2020年春节重大疫情应对中进行了实践,最终两名研三的学生完成了论文,并已投稿;三名研二的学生找到了创新点,完成了实验方案和算法设计,开始实验验证;四名研一的学生确定了研究方向,分享了多篇文献,为自己今后的研究打下了较坚实的基础。实践表明,本文所提出的融合思政教育的网絡交互式利他协作研究生培养模式,在应对重大疫情中培养研究生,让研究生停课不停学,取得了良好的效果,在危难时期促进大学生成熟成长,为重大疫情中培养研究生提供了可借鉴的经验和一种可行的方法。

参考文献:

[1]王湃.当代大学生应当树立以人为本的职业观[J].职业时空,2009,5(4):69-70.

[2]李蕉.高校思想政治理论课“课堂革命”与协作学习[J].思想教育研究,2019(2): 82-86.

[3]熊素娟,刘锐,祝志勇.高职院校教学形态信息化创新应用模式实践研究[J].职教论坛,2019(2):67-71.

[4]祝智庭,彭红超,应对大规模疫情时期上学难题的实用解方[J].中国电化教育,2020(3).

[5]王琦,巴安妮,基于问题解决的协作学习工具设计策略[J].亚太教育,2019(1):44-45.

[6]李艳燕,邢爽,包吴罡,等.在线协作学习中学习分析工具对教师干预的影响研究[J).中国电化教育,2019(2):80-86.

[7]孙玉荣,黄慧华,基于微信平台的协作式个性化学习环境构建[J].软件,2019,40(11):94-96.

[8]彭梓涵,王运武.基于混合学习模式的小组协作学习行为影响因素研究[J].黑龙江高教研究,2019(6):141-147.

[9]张垒.计算机教学中分组协作式学习的运用[J].电脑知识与技术,2019,15(30):115-116.

【通联编辑:王力】

作者简介:符祥(1980-),男,湖北鹤峰县人,副教授,博士,研究方向为图像处理与人工智能;吴鹏宇(1981-),女,宁夏中宁县人,编辑,教育学硕士,研究方向为大学教育;刘清平(1972-),女,江西新干县人,副教授,硕士,研究方向为测量技术及仪器。