应用型技能创新人才实践教学体系的构建

2020-12-28魏明

摘 要:应用创新能力是人才培养的主要目标,实践教学体系是工程教育实施的核心环节。以课程间内在逻辑联系为依据,优化整合教学内容,充分融入企业元素,强化实践能力,结合地方企业人才需求适时调整,准确对接人才培养;同时,充分分析专业岗位群,定位人才培养的目标及规格,构建了以能力培养为主线、以应用创新为目标的培养应用型技能创新人才实践课程体系,并取得了显著的成效。

关键词:实践教学 课程体系 创新人才 能力培养。

中图分类号:G642.0 文献标识码:A文章编号:1672-3791(2020)10(c)-0096-04

Abstract: Application innovation ability is the main goal of personnel training, and practical teaching system is the core link of engineering education implementation. Based on the internal logical connection between courses, optimize and integrate teaching contents, fully integrate enterprise elements, sufficiently strengthen practical ability. Adjust in time according to the talent demand of local enterprises to realize the accurate docking of talent training. At the same time, the paper fully analyzes the professional post group for locating the personnel training objectives and specifications, and constructs the practical curriculum system of training application-oriented technical innovation talents with ability training as the main line and application innovation as the goal, and has achieved remarkable results.

Key Words: Practice teaching; Curriculum system; Creative personnel; Ability training。

以工程實践为导向、以学生为中心的培养理念与教育要求是应用型技能创新人才的培养主要方法[1],坚持立足地方、服务地方、融入地方为宗旨[2],在服务地方发展过程中完善自身发展,积极发挥服务经济社会发展的责任和优势。为此,在人才的培养过程中,应该突出对其创新意识和实践动手能力的培养,强调知性的学习,拓宽其知识面打下宽厚的理论知识的基础,要正确处理市场需求、企业需求和培养目标的关系,以培养目标为准绳,根据市场和企业需求更新教学内容和课程体系[3]。应突出培养学生“将理论转换为技术、将技术转换为生产力和产品”的能力,达到促进“理论—实践—创新,知识—能力—素质”协调发展的目的[4]。该文以电子信息科学与技术专业为例,介绍专业技术实践教学体系的构建及实施成效。

1 实践教学体系的构建

以培养具有工程实践能力的创新型人才为目标,构建具有地方特色的专业教学体系,应融合学院与合作企业的管理、师资、设备及项目资源等要素,使企业嵌入课程模块合理、有序、无缝融入到教学体系中。针对苏州及周边地区电子信息技术及相近产业(IT、仪器表、自动化控制、光电技术等)的特点,以积极为地方经济建设和社会发展服务为办学特色和动力,以校企合作新机制、新平台为契机,坚持走产教融合之路,紧密联系行业企业,重视职业能力和职业素养的培养,积极稳妥地推进培养模式和课程体系改革,强化实践教学。

1.1 深入企业调研,分析职业岗位群的知识、能力、技术结构

任何教学改革都应该围绕“为企业、行业培养合格的人才”为中心,建设更为契合企业人才需求的实践教学体系。专业教师团队以苏州、昆山为中心及周边地区的行业、企业进行实地调研,了解企业的生产与工作流程、职业岗位群职责与要求、人才需求取向与人才规格要求,确定该专业面向的主要职业岗位及其所要求的职业核心能力、准培养目标、人才规格的定位,最终确定还专业所对应的职业岗位群。

对岗位群的典型工作任务(过程)进行分析,明确该专业面向的主要职业岗位及其所要求的职业核心能力,明确企业的岗位专项技能对毕业生应具备的基本素质、知识要求、能力要求、职业态度要求等,对专业课程做了详细的设计和配置,使教学内容进一步贴近企业实际技术能力的需求。

1.2 实践课程层次化、阶梯式能力培养特色

俗话说“万丈高楼平地起”,要培养具有创新能力的应用型人才,必须遵循人才发展规律,从基础课程抓起,按能力的培养目标将实践课程分为以下几个层次,阶梯式实施。

第一层次,理论实践融合式教学。电路分析、数字电子技术、模拟电子技术、单片微机与接口技术、电路CAD、EDA技术、MATLAB工程应用、PLC、电子测量、高频电路、通信原理、无线传感器技术、信号与线性系统等课程中都安排了18个学时以上的实验内容。目的是:巩固专业课程基本概念和定律,掌握电路设计基本规律,熟悉电子元件的电气特性,掌握电路的分析方法,具备电路读图及分析能力,估算其性能指标。

第二层次,综合设计与应用教学。该专业中“电子产品的设计与制作”“智能电子产品的设计与制作”“电子综合设计”课程内容主要对接企业或科研课题,结合毕业设计,以项目化开展。即采用“毕业设计”与“课程设计”一体化教学模式:提前两学期开展毕业设计,将研究课题分解为多个功能模块,由浅入深在实践课程中分解设计,但课程学习要求必须多方案进行,逐步深入地将理论知识运用于实践练习中,培养电子电路调试、测试基础能力。最后阶段通过综合设计,要求学生独立完成,使学生了解电子电路设计的一般设计方法,为电子工程设计奠定了基础,培养综合开发和创新能力。

第三层次,“第二课堂”激发创新能力。包括各类竞赛、科创项目、社团活动、社会服务或其他形式的活动,扩大学生的知识面,提高学生创新创业能力的培养。

第四层次,人才对接企业。毕业实习及毕业设计:综合应用所学知识和技能,在实习基地、企业单位等进行毕业实习和论文设计,初步以所学实践技能和专业知识独立解决生产中出现问题。

1.3 以“验证→设计→创新→项目”改革课程结构,强化实践能力

实验授课应强调学以致用,故课程的设计要结合应用背景,全面构建实践性实验课程方案[5]。因此,实践能力的培养,必须要从基础性原理的验证抓起,只有夯实基础,才能在后期综合应用中游刃有余。为了达到对接企业需求的人才能力目标,提高学生实践应用能力,从专业基础课起,逐步培养和强化综合应用能力,将课程实验以实训形式独立开展,既有验证性实验,也有设计性试验,《电路分析》将18学时实验扩充为30学时的实训,将《模电实验》和《数电实验》合并为《模电数电实训》(60学时),两门实训课程已作为学院“特色课程”开设[6]。

近两年各高校逐步探索并解决毕业论文质量的相关措施。目前,该专业已将毕业论文工作,时间上提前一个学期进行选题、开题,同时将课题研究融入综合实践课程中开展,形成“课程导师+论文导师”的双导师制,在2019届论文质量明显提高,平均成绩提升10分左右,优秀论文数量高达9篇,省级推优1篇,2020届毕业论文正在实施中,结合2019届改革情况,并不断反思和优化。

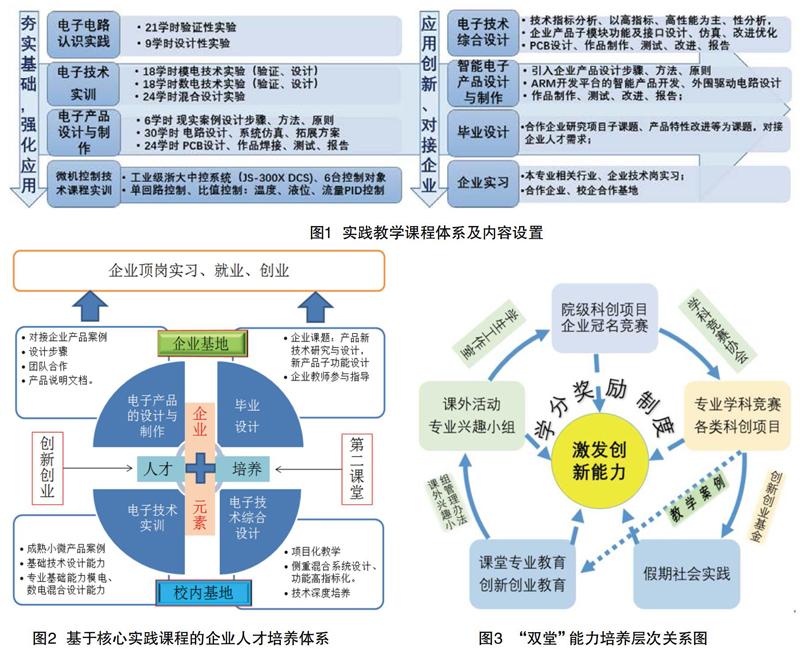

在整个专业课程规划中,建立实践能力教学课程群,形成由浅入深的实践能力培养的课程阶梯路线,构建了与理论教学体系既相对独立又相辅相成的实践教学体系,该体系具体见图1。

2 实践教学内容充分融入企业元素,进一步强化实践教学

积极引入科研成果和企业项目,并与生产和科研实践紧密结合,把特色和优势研究成果应用于实践教学中[7],不仅可以充分调动学生主动学习的热情,还可以培养学生独立解决专业技术问题的能力[8]。一方面,进一步提升实践教学所占学分比重和实践学时,以“验证→设计→综合→项目”递进式训练,强化实践能力。另一方面,加强了企业类毕业设计(论文)课题的评选与立项,使得培养人才更加精准,实现教学内容与企业产品的对接,形成了“基于核心实践课程的企业人才培养体系”,具体见图2。

通过把企业实战案例引入课堂,将专业知识点、课堂练习及项目训练融为一体,实现理论与实践的无缝接轨。在项目化教学过程中,采用企业化的项目管理和实施过程,能够直接提升职业素质、团队协作能力、工程管理水平,切实提高学生职业素养。

3 创新创业能力培养举措

以“注重實践,激励创新”为原则,即要根据国务院提出的“大众创新,万众创业”及工程训练课程培养目标,强调“基于学科竞赛”,从学生的学习兴趣和竞赛要求为出发点,刺激学生的好奇心、好胜心和好学心[9]。

3.1 创新创业实践教育贯穿人才培养全过程

创新思维应在新生入校之日起,不断萌发,即在新生始业教育、专业教育、科创项目、毕业设计各个环节渗透创新创业精神、意识、技能的培养,使创新创业型人才培养成为人才培养体系的重要组成部分和重要模式;同时积极开发引进最新的创业教育项目,在课程设计中应充分融入创新创业精神与技能相关知识与实践环节。围绕创新创业要求,在专业教学中积极与行业中创业成功的企业家、校友等开展校企合作开发课程,衔接培养学生创新创业实际运用能力。

3.2 创新创业教育与专业教育课程体系的融合

通过项目教学的实用性和针对性,使学生有机会参与实践操作,在“做中学,学中做”中找到适合自己的就业或者创业的方法,培养学生的创新创业精神和能力。同时,在行业企业课程开发过程中,积极与创新教育专家合作,通过成功校友的榜样教育,使学生了解专业与创业的关系以及所需的能力与素质,促使学生在校期间树立正确的就业观与发展观。两者课程体系的融合以培养具有创新意识、创业精神和创业能力的高素质高技能型人才为导向,将创新创业紧密联系专业,培育一批具有深厚专业背景的未来企业家。

3.3 发挥第二课堂“催化剂”作用,激发创新能力

通过推进第二课堂成绩单制度实施,坚持第一课堂教学与第二课堂教育相结合,创新发挥第二课堂对应用型人才的“催化”作用。将课外活动、社团活动、学科竞赛、寒暑假社会实践与创新创业教育和专业教育融合,营造人人创新,争相创业的良好校园文化氛围,形成“双堂”能力培养模式,具体见图3。

具体措施:设立了科创专项基金和学分奖励制度,鼓励和倡导学生参加学科竞赛、科技创新创业等活动,全面锻炼学生的实践能力、创新能力。加大力度鼓励参与学科竞赛、创新创业活动:全国电子设计大赛、省级挑战杯、创新创业竞赛、省级职业规划大赛、“互联网+”等各类创业大赛;在校园中推广宣传双创论坛、校友和学生中的创业典型人物,营造良好的创新创业氛围,树立创新创业意识;利用网络媒体和创业成功人士榜样教育,给学生提供近距离接触企业家,切身感受先进企业文化,推进第一和第二课堂活动的融合渗透,使创新创业实践活动入眼、入耳和入心。第一课堂与第二课堂的融合,将课外活动、社团活动、寒暑假社会实践与创新创业教育和专业教育融合,营造人人创新、争相创业的良好校园文化氛围。

4 实践课程体系改革成效

近年来,以实践能力培养为核心的实践教学体系,采样项目化教学、激发了学生科创的积极性,取得了一定成效,该专业学生参加省级以上学科竞赛获奖25项、省级技能竞赛获奖26人,参加省级及以上创业创新训练计划9项,学生科技活动发表作品数高达192件,发表学术论6篇,软件著作权10项。科创活动的广泛开展促进了“教”与“学”的有机互动,增强了学生的创新意识和专业综合能力。

5 结语

该专业的实践教学体系在探索与构建过程科学合理,符合应用型本科技能创新人才的发展定位,遵循专业人才培养规律,适应学生特点及地方区域发展产业发展的需要,达成了应用型本科人才培养目标,体现了电子技术专业的特色。在实践教学过程中,还应强调团队合作精神和职业道德,以培养学生的工作能力、职业道德和创业、创新精神为主要目的,全面提升学生的综合素质。

参考文献

[1] 史金飞,郑锋,邵波,等.能力导向的应用型本科人才培养模式创新——南京工程学院项目教学迭代方案设计与实践[J].高等工程教育研究,2020(2):1-8.

[2] 白海雄.基于供给侧改革的地方高校应用型人才培养[J].教育教学论坛,2019(26):108-109.

[3] 吴小林,曾溅辉,岳大力,等.以工程实践与创新能力为核心,推进研究生培养模式改革[J].高等工程教育研究,2019(5):103-109.

[4] 朱君,宋樹祥,秦柳丽,等.基于“电子信息优势特色专业群”的实践教学模式改革[J].实验室研究与探索,2017,36(11):172-174,185.

[5] 佟丽娜,秦传磊.面向创新能力培养的“电工电子学”实践教学探究[J].实验技术与管理,2019,36(9):16-18.

[6] 魏明.应用型人才培养的实践教学改革[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2018(10):76-77.

[7] 黄炳超.基于能力培养的应用型本科实践教学体系构建[J].实验室研究与探索,2019,38(5):164-168.

[8] 黎海生,夏海英,宋树祥.基于新工科的电子信息类专业人才创新能力培养模式研究与实践[J].实验技术与管理,2019,36(4):200-202.

[9] 李春阳,郑艺,付铁,等.基于学科竞赛的实践教学模式研究与实践[J].实验技术与管理,2019(10):208-210.