姚名达与商务印书馆的渊源、互动研究*

2020-12-26赵元斌

赵元斌 李 歆

(1河北大学管理学院,河北保定 071002;2上海戏剧学院图书馆,上海 200040)

1 引言

姚名达是民国时期的目录学家、出版家,与商务印书馆交流广泛,王咨臣《姚名达年谱》(初稿未刊)初步勾勒出姚名达与商务印书馆的渊源始末:姚名达与商务印书馆结缘始于其《章实斋年谱》(与胡适合著)由商务印书馆付梓出版,终结于不满主编王云五对待编辑的苛刻态度而离开商务印书馆(1)王咨臣,姚果源.姚名达年谱(初稿未刊).,学界亦多采用此说解释姚名达离开商务印书馆的动因。事实上,姚名达任职商务印书馆期间,曾自觉“现在的职业是商业的,有时因了迁就资本而不免抹杀学问,这不是学者的最好环境”[1],遂于1932年年底离开商务印书馆,但其与商务印书馆的联系并未就此中断,双方在日后仍保持着广泛的交流与互动,共同推动着民国学术界与出版界的繁荣与发展。

2 姚名达与出版机构——商务印书馆的交流互动

姚名达与商务印书馆的交流互动主要表现为三个方面:即以“员工身份”受雇于商务印书馆;以“同业身份”与商务印书馆合作;以“学者身份”在商务印书馆出版多部学术专著。

2.1 以“员工身份”受雇于商务印书馆

1927年12月,姚名达在给胡适的信中表达了入职商务印书馆主编《国学基本丛书》的愿望:“先生,你能够念及远道向慕的一个青年,使他能够接近先生,做一点学问吗?明说一句,就是不待侃如返沪,即请先生介绍我给王云五先生去主幹《国学基本丛书》可以吗?”[2]并表达“名达对于出版事业也有点经验”[3]。1929年3月,在何炳松的引荐下,姚名达赴上海商务印书馆就职,任商务印书馆编译所编辑兼特约撰述,并被总编纂王云五任命为分编纂,参与《万有文库》第一集的编纂工作。受雇商务印书馆之前,姚名达曾先后编辑过学术刊物《国学月报》和《清华周刊》,积累了一定的编辑出版经验。姚果源在《姚名达之最——从文献中认识我的父亲》一文中指出姚名达在清华国学研究院时期即已参加学术刊物的编辑工作,认为姚名达“编辑特长最先始于学生时代”(2)王咨臣,姚果源.姚名达年谱(初稿未刊).。1927年1月,《国学月报》第2卷第1期介绍述学社编辑部成员为:陆侃如(主任)、林之棠(副主任)、姚名达和储皖峰等4人。其中,《国学月报》作为“述学社”的重要刊物之一,由姚名达、储云峰等人所办,发展得有声有色。1928年3月,姚名达又接任《清华周刊》学术部主任编辑,将导师梁启超的《历史研究法(续)》陆续刊载完毕。任职商务印书馆期间,除每天办公时间外,姚名达全心致力于学术研究。在汗牛充栋的东方图书馆,姚名达沉醉于书海之中,工作之余广阅典籍,潜心学问,攻于中国史学史研究,并陆续发表了多篇论文和专著。此时的姚名达年轻方盛,正值学术的创造期,他曾自述:“忆清华园中,涵芬楼下,优游修习,其乐何极?”[4]然而,安心治学的时日却止于动荡的时局。1932年1月28日,日本发动“一·二八”事变,战火燎及商务印书馆,姚名达呕心沥血完成的《目录学》《中国目录学史》《中国目录学年表》等手稿均毁于一旦,一腔心血付之东流,但其并没有被侵略者的暴虐罪行所击垮,姚名达坚定地说:“商务印书馆不因倭寇一炬而歇业关门,作者也不因倭寇一炬而灰心丧气。吾家虽毁,吾身尚存;敌人虽强,怎能禁止我们另起炉灶呢?”[5]于是,姚名达重新购置图书千卷,藏于自己的“新史斋”中,凭借坚强的毅力,夜以继日,奋笔疾书,重撰《目录学》,补编《刘宗周年谱》。可以说,姚名达任职上海商务印书馆期间是其目录学研究的肇始时期,在此期间,姚名达完成了《目录学》《中国目录学史》《中国目录学年表》三部专著的初稿,虽然三部专著最终由于战火而未能出版面世,但这一时期的学术经历对于日后姚名达目录学辉煌成就的取得仍具有重要的奠基作用。

总之,任职商务印书馆期间,姚名达不仅能够优先阅读商务印书馆出版的各种新书,还能就近饱览东方图书馆大量珍贵的馆藏古籍,为撰写“中国最好的史学史”[6],姚名达“窥涵芬楼(东方图)……到处翻检,随手札记”[7]。商务印书馆《万有文库》第一集的顺利出版有赖于姚名达等员工在编辑过程中所拥有的专业经验与所付出的辛勤汗水,双方通过互助合作,最终实现共赢。

2.2 以“同行身份”与商务印书馆合作

1932年4月1日,姚名达在上海发起和组织女子书店,通过出版女性刊物宣扬妇女解放和救亡图存思想。此时的姚名达尚未完全脱离商务印书馆即已成为女子书店的总经理。虽然日后姚名达选择离开商务印书馆,但其与商务印书馆的关系始终没有中断,只是由之前的雇佣关系转变为后来的合作关系,成为商务印书馆的同行。商务印书馆主办的《同行月刊》有一则“同行消息”,其中就提到了与姚名达女子书店的合作:

“本埠”女子书店经理姚名达君,系前本馆编译所旧同事,现在鉴于沪西一带学校林立,谋各校便于购书起见,特开设书店,致函本馆王总经理询问代销手续,刻已接洽就绪,开始往来。从此西区方面,又多一本馆推销机关矣。[8]

由上述记载可知,姚名达经营的女子书店是一家类似于商务印书馆的图书出版机构,姚名达利用其商务印书馆前员工的便利身份,与商务印书馆取得联系并展开长期合作,代销商务印书馆出版的书籍,以此共同促进了两家出版机构的互利与双赢。

2.3 以“学者身份”在商务印书馆出版多部专著

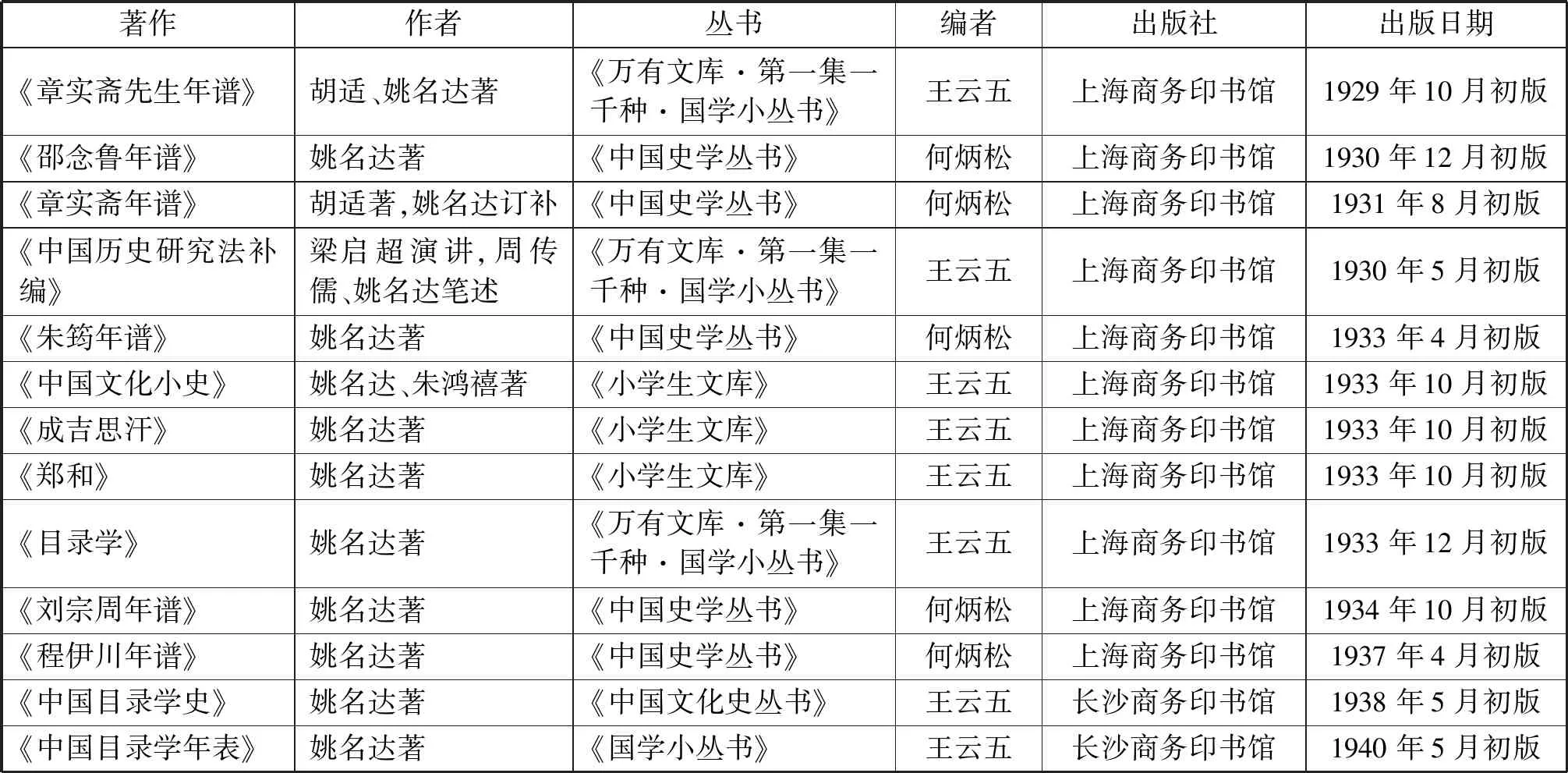

除了以“独立法人”身份与商务印书馆展开合作外,姚名达还以一名独立学者的身份担任商务印书馆的撰稿人。上文提到,姚名达《中国目录学史》初稿毁于日军“一·二八”事变的战火。1935年冬,受商务印书馆邀请,姚名达为《中国文化史丛书》重撰《中国目录学史》一书,其在书中自序有言:“先是二十四年冬,商务印书馆以《中国目录学史》相属。”[9]姚名达在《中国目录学史》的写作上用力很深,其“每趁课暇,辄走京、杭各图书馆借读,累月弥年,丛料愈积而组织愈难,乃力辞复旦讲席,移居杭州,专心研求”[10]。经过一年半的艰苦著述,《中国目录学史》始克成书。除该书外,姚名达前前后后在商务印书馆发表10余部专著,如下表所示:

表1 姚名达在商务印书馆发表的著作列表(初版)

自1929年姚名达与胡适合著的《章实斋先生年谱》由上海商务印书馆出版,到1940年姚名达独著《中国目录史年表》于长沙商务印书馆付梓,姚名达与商务印书馆携手推出了众多优秀文化成果,共同谱写了长达10余年的友谊之歌。在孜孜不倦的学术追求中,姚名达得到商务印书馆的坚定支持。与此同时,商务印书馆亦借助出版民国学者优秀学术成果,奠定了自身在当时出版界的重要地位。姚名达与商务印书馆的密切合作在丰富商务印书馆学术著作品类的同时,亦巩固了学术界与出版界之间的相互信任,从而实现了互利双赢。

3 姚名达与商务印书馆要员的交流互动

除了与商务印书馆这一出版机构的交流互动,姚名达还与商务印书馆职员展开广泛的学术交流,其中与张元济、何炳松二人交流较为频繁,关系较为密切。

3.1 姚名达与张元济

张元济(1867-1959),字筱斋,号菊生,浙江海盐人。张元济是中国著名出版家、藏书家、版本目录学家。1902年,张元济入商务印书馆工作,次年起任商务印书馆编译所所长。他在主持商务印书馆编译工作期间,影印《四部丛刊》和《百衲本二十四史》,带领商务印书馆走向空前发展,奠定了商务印书馆在中国出版业的重要地位,为整理中华民族历史文献遗产做出了实际贡献。

1929年,经何炳松介绍,姚名达应聘为商务印书馆的编辑兼特约撰述。1933年,姚名达辞去商务印书馆的职务。在任职商务印书馆期间,笔者发现二人之间仅存的一次书信往来是1932年2月28日何炳松转寄给张元济的一封信件。据罗艳春考证,信件的原版没有留存下来[11],但有幸得见张元济在3月5日的复函,大致内容为姚名达向张元济借阅《百衲本廿四史》《上古三代汉魏六朝文》等书籍,因张元济仅有《汉书》一种,于是手复一本寄给了姚名达:“《百衲本廿四史》,敝处仅有《汉书》一种,今检呈,祈收阅。(后告校史处借去,解散时打包堆叠,不易检查。)其余五种均未有。严铁桥所辑之《上古三代汉魏六朝文》,弟亦未尝购藏。”[12]并表示“宋本亦有讹字,披读时如蒙摘出录示,尤深感荷”[13]。除此之外,张元济还表达了对昔日东方图书馆的痛惜怅然之情:“昔有东方图书馆,取携极便,故自已不多购书,而今而后不可得矣,思之又不禁为之泫然。”[14]1934年1月26日,姚名达离开商务印书馆后,又给张元济写了一封信,信中,姚名达在信中提及阅读《百衲本宋书》的校勘心得:“顷阅《百衲本宋书》卷二正文第二行第十五字‘兄’字,疑系‘凡’字属下,但俗本作‘免’,未知孰是?乞查宋版。又同卷第二页第二面第八行末字‘过’字,疑系‘迥’字之误。复查俗本,果作‘迥’字,似反较妥,亦乞查明示知。”[15]其亦表露了对东方图书馆的眷恋与惋惜:“惜往年所藏衲本一、二两批一百五十四册,已被倭寇所毁。珍爱之书,竞成残璧,可恸孰甚。”[16]此外,姚名达还表达了对商务印书馆古籍定价高昂的不满:“昨问定书柜,竟索价一百九十五元之巨。名达自遭大劫以还,孑然一无所有。虽滥竽大学讲席,而日惟衣食是谋,焉有巨款购已购过之书?”[17]并对商务印书馆嘉惠学者寄予厚望:“若刊本之旨实为便利学者,启迪文明,则应于营业牟利而外,对于学者亦加以少许扶助。”[18]

针对姚名达信中提及的两个问题,张元济给予了回复。首先,张元济因书籍“未能贬价”而表示歉疚:“嗣知公司有所为难,未能贬价,并由岫兄面达。弟效力未周,歉疚无似。”[19]《张元济全集》收录有此封信件,并附有张元济的批注:“(信端批注)岫庐先生台鉴。弟张元济顿首。23/1/27。23/3/17复。”[20]可知张元济将此信转寄给王云五,可能是对姚名达“希望商务印书馆能够照顾文人学者、降低书籍定价”的要求有所考虑,故将此类问题留待王云五处理,但张元济最终以“公司有所为难”而未能应允;其次,张元济就姚名达有关《百衲本宋书》的疑问,给予了答复:“承示《宋书》讹字……当将旧存校记检出,查《本纪》二,第一叶前五行‘兄南北征代战亡者’,原书‘兄’字,三朝本系剜作‘免’字,汲古书、北监本迳刻‘免’字。又《本纪》二,第二叶后八行‘绥抚未过’,原书‘过’字,三朝本剜作‘迥’字,汲古本迳刻‘遇’字,北监本漏记。敝处校例,原有讹字不愿轻改,如‘兄’字之误,犹可使人揣为‘凡’字,若一改为‘免’,则‘凡’字永不复见,而原意全失矣。即此一端,可见宋本去古未远,远胜时本……”[21]通过上述信件内容可知,姚名达与张元济之间的交流主要围绕学术问题展开,书籍与学术心得始终是二位沟通的主题。此外,姚名达对商务印书馆古籍高昂定价的“抗议”虽未取得胜利,但其提出商务印书馆乃至出版界应以“便利学者,启迪文明,牟利之外,扶助学者”为刊本之旨的建议可谓掷地有声。

3.2 姚名达与何炳松

何炳松(1890-1946),字柏丞,浙江金华人,现代著名历史学家、教育学家。何炳松一生致力于史学研究,在史学理论和史学方法方面均有一定建树,且著述甚丰。1924年,何炳松任职于商务印书馆,在商务印书馆工作了十一年之久,期间一直与姚名达保持着学术上的紧密联系。“囊与上海,得接丰仪”[22]是姚名达与何炳松初识于上海的情景。姚名达在上海南洋大学读书时,曾见过何炳松先生,1925年4月29日,姚名达偶然听到何炳松讲授《文史通义》,此即两人初次见面。听完何炳松的讲授,姚名达深受启发,时值当日,恰逢姚名达刚读完胡适的《章实斋先生年谱》,遂与何炳松探讨了章学诚的《文史通义》。姚名达的好学精神和尊师态度深得何炳松的赏识,二人感情日渐深厚,亦师亦友,何先生亦成为姚名达史学研究方面的重要“导师”。

3.2.1 姚名达与何炳松的信件往来

(一)姚名达与何炳松的第一次书信往来

何炳松与姚名达的学术往来着重体现在二人之间的信件交流上。1925年10月31日,姚名达首次寄信给何炳松。在这封信中,姚名达先是表达了对何炳松史学造诣的敬仰之情,以“国内大师”相称:“稔悉粹精史学,蔚然国内大师,曷胜服仰。”[23]随后又表达了自己对于史学的一腔热情,希望在史学领域开辟一个新的天地:“冀于史学辟一新地。”[24]两段简单的抒情后,姚名达便郑重地向何炳松讨教了两个学术问题:第一个问题是姚名达认为胡适误解了章学诚的中心思想,他并不赞成胡适对章学诚“凡涉著作之林,皆是史学”的解读:“胡先生于章先生所用学语,若‘史’‘史学’‘著作’等字,殆未彻底了解。章先生书,‘史’与‘史学’,意义截然不同。史为纪事之书,对象也。以学著为史,是为史学,造诣也,乌可混为一乎?至于目著作为史料,尤与章先生本意刺谬。”[24]可以看出姚名达不赞成胡适“一切著作,皆史也”的见解,认为这是胡适对章学诚本意的一种谬读,把“史”“史学”“著作”“史料”等概念混为一谈。在姚名达看来,“史”与“史学”是截然不同的,“著作”与“史料”亦是迥然有异的。姚名达认为章学诚“凡涉著作之林,皆是史学”的本意是:只有本乎学问的才可以称得上是“著作”,而成为“著作”的则可视为“史学”,但“史料”并非本乎学问的“著作”,故不可称其为“史学”。姚名达一丝不苟的治学态度和大胆怀疑的治学精神,在此展现得淋漓尽致;第二个问题是姚名达请教何炳松对于梁启超“因果关系”的看法。因听闻何炳松并不赞成梁启超历史的“因果关系”之说,遂想听一听何炳松的见解,故言:“昔尝闻先生于任公先生‘因果关系’不表赞同。而未亲教诲,不能豁然于心。怀疑久矣。不揣冒昧,辄絮絮以渎清听。冀先生不弃,有以沃其心知焉。”[25]

针对姚名达的两个问题,何炳松于同年11月6日复信姚名达,表达了如下三层意思:一是认为胡适对章氏的解释正确,《二十四史》均可视为史料,应与通史(即史著)并存;二是指出史家事业在于追溯源流,不在于推求因果;三是告知姚名达,自己正在浏览《二十四史》,拟编一部《中国文化史》[26]。

(二)姚名达与何炳松的第二次书信往来

1926年1月,何炳松致信姚名达,并将刊载其论文《五代时之文化》的一册《民铎杂志》一并寄给姚名达,向姚名达和任公先生讨教[27]。2月18日,姚名达回复何炳松,在延续两人之前信件交流的内容之外,还表达了两层新的意思:第一层意思是:姚名达向何炳松阐释了章学诚之史学的学术渊源,指出“章实斋之史学,根柢于邵念鲁,而邵学,则又处于刘蕺山”[28],认为“举邵、刘之说,以与章实斋《史德篇》参校,则线索瞭然矣”[29]。姚名达基于章学诚、邵念鲁、刘蕺山三人各自的哲学思想加以论证,认为若想从根本上了解章学诚的史学思想,需要去了解邵念鲁。因此,姚名达编撰了一本《邵念鲁年谱》;第二层意思是:姚名达表示自己和梁启超都非常赞赏何炳松的大作《五代时之文化》,认为“先生倡创之功为甚伟也”[30],但同时也对这篇文章提出了建议。姚名达对过分相信《二十四史》以及“故谓第一部总应以从正史入手为主”和“行有余力,再采其他资料以补充之”的说法提出了质疑。他指出“于正史剪裁之史料,先征取该史料他见之书籍,加以考证。存其是而汰其非是,然后诠次成篇”[31]。

(三)姚名达与何炳松的第三次书信往来

姚名达离开商务印书馆后,与何炳松的交往始终没有中断,方继孝珍藏有姚名达于1933年写给何炳松的一封信,兹将信件内容抄录如下:

莲僧先生大鉴,顷奉手教,深感厚谊,浙学溯源顷已收到,乞勿念,承询《社会组织篇》,此系清华研究院讲义,未尝印行,弟昔有一份,今已化为灰烬矣,《奴隶制度史》弟未看过,顷特遍查各书店目录,皆无之,可异,未能副愿,歉甚,匆请大安。[32]

弟姚名达上 22/1/27

由此信可知,何炳松曾向姚名达咨询《社会组织篇》讲义及《奴隶制度史》,但姚名达均未能提供。何炳松自1924年5月至1935年7月在上海商务印书馆工作11年,1933年就任《大学丛书》编辑委员,依据该信的落款时间“1933年1月27日”,由此推断何炳松很有可能考虑将梁启超在清华研究院的讲义《社会组织篇》收入《大学丛书》,故而向姚名达询问该讲义的下落。

3.2.2 何炳松为《章实斋先生年谱》作序

1928年春,何炳松将姚名达的著作《邵念鲁年谱》推荐给商务印书馆出版。9月,姚名达在上海为胡适订补《章实斋先生年谱》,每周都会赴何炳松住处交流史学相关见解,话题多以章学诚研究为中心。据何炳松《增补章实斋年谱序》记载:“当达人先生进行他那增补工作的时候,他每星期总要到我的家里来交换一次我们对于史学的意见。”[33]

10月8日,何炳松受胡适之托,为胡适、姚名达所撰《章实斋先生年谱》订补本作序。为此,何炳松写了一篇长达万言的序文,本着“章实斋《文史通义·匡谬》中‘书之有厣,所以明作书之旨也,非以为美观也’”[34]的观点,何炳松避而不谈“作书之旨”[35],但却对姚名达的订补工作给予了充分的肯定:“他因为研究章氏已经三四年了,身边又带有充分的材料,所以能够从九月到十月不满一个月的工夫就完成他的工作。我知道他实在补进了不少的材料,而且有一部分材料是适之先生当时还没有发现出来的,因此这本年谱的内容更加美备了。”[36]并谈到自己与姚名达结交的时间虽然不长,但交情却已不浅:“至于我和达人先生交情,比较的时间很短,我们两人开始互通音讯,不过三年,两人见面不过数月,但是我看见他这样热心的努力研究章实斋……我们看到现在中国学术界的情形和一般社会风气,对于达人先生这种心胸那能不肃然起敬呢?他在上海的时候,每星期总要到我的家中谈一次话。而章实斋有时就做我们谈话的中心。所以我们结交的时间虽短,交情却已不浅。”[37]在序的末尾,何炳松还给予姚名达从事章学诚研究的几点建议:“达人先生曾经告诉我说,他想另做一部章氏史学的书。这是很好的一件事,因为章氏的史学实在值得我们去研究他。不过我以为达人先生对于章氏可以走的有两条路:或者仿‘记注’的意思重编一部赅备无遗的《章氏遗书》,或者仿‘撰述’的意思做一本最多十万字的《章氏史学》,我们似乎不应该在闹记注、撰述两无所似的笑话。这是我想贡献给达人先生的一点愚见。”[38]

1929年3月,姚名达南下抵沪访何炳松。何炳松推荐姚名达为商务编译所编辑兼特约撰述。当时,王云五与何炳松交往十分密切,后王云五遂辞去商务印书馆编译所所长职务,何炳松继任。由于同时就职于商务印书馆,何炳松和姚名达有了更多工作上的合作机会[39]。何炳松任所长后便着手编辑《中国史学丛书》,该丛书自1930年7月到1947年9月期间,共出版年谱48种,内收录文学家、哲学家、史学家、政治家、科学家等人物的年谱。何炳松主持期间,出版了22种,这其中姚名达所编撰、订补的年谱就占据了5种(《刘宗周年谱》《邵念鲁年谱》《朱筠年谱》《程伊川年谱》《章实斋年谱》)。姚名达曾记叙:“八年前(民国17年),何柏丞先生尝与予讨论浙东史学,征得王岫庐先生同意,爰有《中国史学丛书》至撰辑计划;予于数年之年,分撰宋濂、刘宗周、黄宗羲、邵廷采、朱筠、章学诚诸年谱,盖已成书。”[40]由此可见,姚名达彼时的学术精力与学术旨趣在对宋元以来著名思想家的研究,大量相关年谱的撰写体现出姚名达一贯的学术主张。何炳松同样致力于史学史、浙东学术研究,积极协助姚名达所撰年谱的出版工作。由于二人研究志趣相投,其学术探讨对于我们把握中国史学史这一学科在20世纪二三十年代的发展历程有着重要的意义[41]。不仅如此,姚名达与何炳松的学术交游对于促进商务印书馆《中国史学丛书》的出版乃至丰富民国时期的学术著作品种具有长远的意义。

4 结语

姚名达出生于1905年,逝世于1942年,在其短暂的37年人生历程中,与商务印书馆结下了不解之缘。姚名达经历了商务印书馆被炸,珍贵书稿毁于一旦的重重困难和考验,却始终与商务印书馆同仇敌忾,戮力同心。姚名达在其历时半生的学术创作期内为学界贡献学术著作达15部有余,这些著作多交由商务印书馆出版,不仅丰富了民国时期的学术著作品种,更是建立和巩固了民国学术界与出版界相互信任与支持的良好合作局面。在此背景下,姚名达视商务印书馆为自身学术追求道路上的坚定后援,而商务印书馆借助出版姚名达等民国学者的优秀学术作品奠定了自身在民国出版界的重要地位,二者的互助互惠堪称民国学术界与出版界互动与交流的典范,推动和促进了民国学术界与出版界的共同繁荣。