双一流建设背景下地方本科高校师资流动情况探析——以武汉商学院为例

2020-12-26熊英

熊 英

双一流建设背景下地方本科高校师资流动情况探析——以武汉商学院为例

熊 英

(武汉商学院,湖北 武汉 430056)

在双一流建设的国家战略背景下,地方本科高校的发展与人才队伍的建设密切相关,但单纯的公开招聘难以吸引高层次人才,并且存在一些管理上的问题。通过对武汉商学院师资流动现状的调查研究和数据分析,提出必须区分对待校内外不同人才,充分利用政策,引进高层次人才,并激发人才积极性,增强队伍凝聚力,促进人才的良性流动,才能推动学校建设发展。

双一流建设;人才流动;人才凝聚力;地方本科高校

人才队伍向来是高校建设发展的关键所在,在双一流建设的国家战略下,学校发展和学科建设更是必须以高层次的领军人才、优秀的师资团队为基础。武汉商学院是2013年经教育部批准在武汉商业服务学院基础上建立的普通本科院校,是湖北省第一批转型发展试点院校。由武汉市人民政府举办,坚持立足武汉、面向湖北、辐射全国,贴近行业,重点培养服务区域经济社会发展所需要的高素质应用型人才,是一所比较典型的地方应用型本科高校。学校现有国家级一流本科专业建设点1个,省级一流本科专业建设点2个。本文尝试通过对该校“升本”以来的人员队伍进行分析,以此探讨地方应用型本科高校的人才流动情况。

一、以武汉商学院为例的师资流动现状

(一)进人情况

武汉商学院办学规模逐年扩大,与之对应是师资队伍的不断壮大。

1.人才队伍保持逐年净增长的态势。学校现有800多名在编及人事代理制员工,近8年进入学校工作的有369人,占现有职工总数45%左右。除去组织任命、军转安置等政策性进人36人外,学校主动招聘专业技术人才333人,平均每年新进约42人。

2.人员招聘的形式更趋多样。近年来,除传统事业单位公开招聘外,学校还通过专项招聘、高层次高技能人才引进等多种渠道引进人才,学校招人用人的自主权增强。除在编以外,新机制人事代理、聘用制等编外人员也逐年增加。

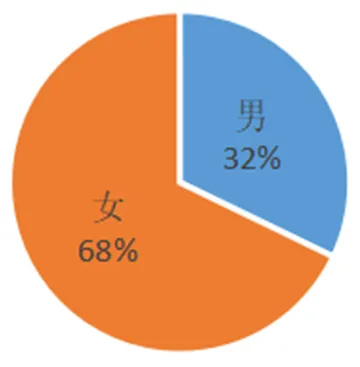

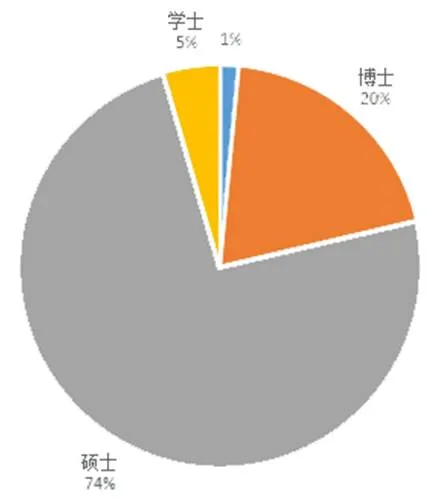

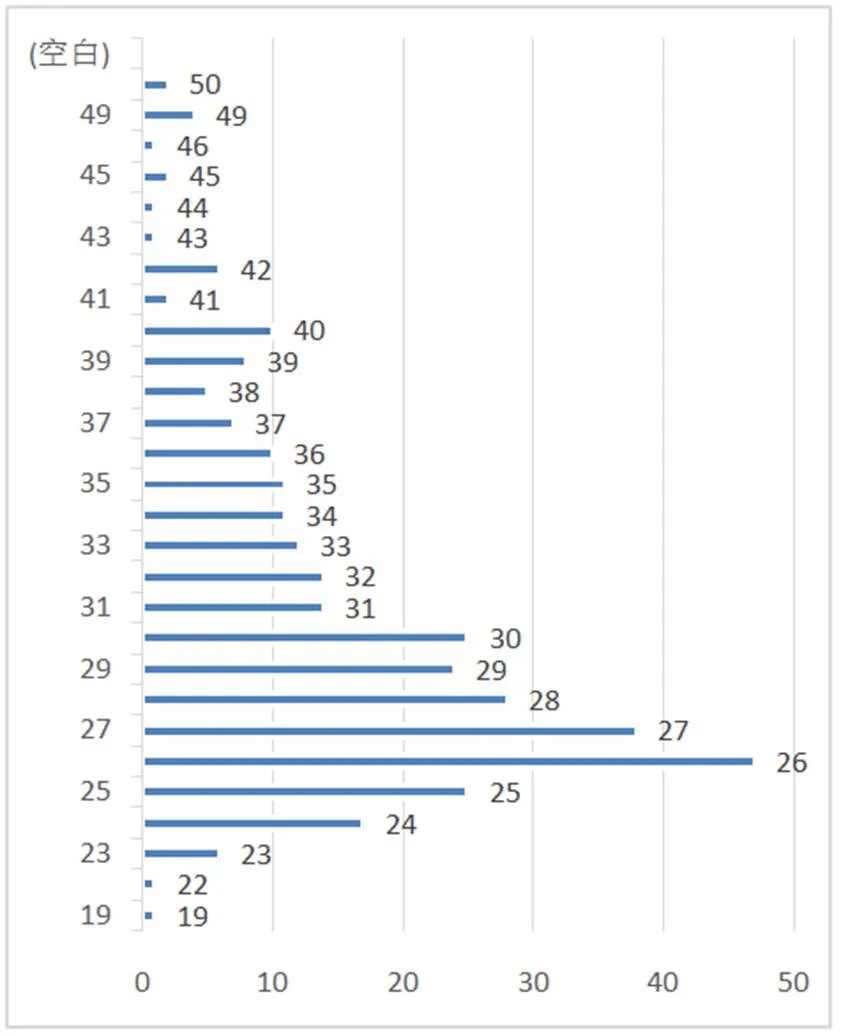

3.新进人员构成。从数据相关统计结果看,招聘人员队伍存在以下特点:女性比例远高于男性,两者人数比例约为2:1。进校年龄跨度较大,但相对集中,最高50岁,最低19岁,平均年龄30岁,最为集中的年龄段为25-30岁,约占56%。新进人员中硕士占74%,博士占20%,另有少量本科及以下学历。约40%新进人员为应届毕业生首次就业,另60%进校前有工作经历,其中43人进校时已具备高级职称,相关情况如图1、图2、图3所示。

图1 近8年招聘人员性别构成

图2 近8年招聘人员学历构成

图3 近8年招聘人员年龄分布

4.新进人员进校后的发展。近8年新进人员中有7人主动辞职,其他绝大多数新进人员进校后能较好适应新的环境,可以胜任工作要求。有13人已成为专业带头人或专业带头人培养对象,有40人担任教研室主任或教研室副主任职务。另有多人进入学校学术委员会、校职称评审专家库等。从学校近8年来申报立项的国家级及省部级课题情况来看,主持人有50%为近8年新进人员。其中,新进博士(非高级职称)总人数与他们立项的项目数比值为2.89:1,新进高级职称人员总人数与他们立项的项目数比值为8.6:1,年轻博士群体比高级职称人员在省部级及上以项目立项方面人均立项多。

(二)人才退出情况

1.主要为自然退出。该校近8年在职人员绝对减少116人。减少的原因按照人数从多到少依次为:退休、辞职、死亡、调出、开除。其中,自然减员退休是最主要的原因,退休人员占减少总人数的78%,其次为辞职,占总数13%,具体分布如表1所示。

表1 近8年人员退出情况

2.出现高学历高职称人员非自然流失现象。虽然退休以外其他形式减员年均仅3人,但8年来有4名博士辞职,1名硕士因攻读全日制博士辞职,调出人员中除市管干部调动外,还有2名高级职称教师调离。在关注高学历高职称人员比例是否达标的情况下,博士和高级职称教师的主动离开是值得引起注意的现象。

3.员工身体健康需要关注。统计期内出现在职员工未到退休年龄因病去世的情况,近8年中出现3位,去世时年龄两位为53周岁,一位54周岁。此外,每年工会组织的员工体检中,癌症检出情况多发,在40岁以下员工中出现也不鲜见。

二、地方本科高校师资建设的困境

(一)高层次人才仍然匮乏

通过数据分析得知,虽然师资队伍保持净增长态势,并且师资队伍中的硕博士比例、高级职称比例得到了改善,但高层次人才,特别是学科、专业的领军人才仍然匮乏。双一流学科和学校的建设,要求学校具有一些专业领域内卓有建树的专家型人才,可以有效地组建学术团队,搭建发展平台。然而地方本科高校往往办学层次不高,硬件水平、科研基础和氛围相对“985”“211”以及老牌省属高校而言都比较薄弱,也无法提供令人心动的安家费、住房等特殊条件,因此对高层次人才而言,不具备吸引力。从而造成人才流动的“马太效应”,越是高层次人才,越向高层次学校集中。学校目前国家级高层次人才稀缺,如果仅靠常规的人才引进渠道,难以改变这一现状。

(二)人才引进过程中的衔接问题

这一问题主要存在于有工作经历的新进人员中。第一,有工作经历的新进人员常常出现人事档案不全或遗失。这部分新进人员一般来自民办高校或企业,许多原单位隶属地级市,由于不同体制、不同地域管理规范不尽相同,会出现档案被卡扣、档案内容不全、档案不规范等问题,在档案审核、工龄认定、工资审核等诸多环节,给老师个人以及学校造成一些困扰。第二,已有职称的新进人员面临职称的重新认定。除一部分由湖北省职改办和武汉市职改办授予的职称外,所有其他职称均需要重新认定。在这个过程中老师除了需要再次提交材料,还要面临因评审要求不同,可能造成不予认定的风险。根据湖北省人社厅政策,一些非教师系列职称的新进人员必须先取得高校教师资格,再平级转评到高校教师系列,然后才可以晋升,这样势必会影响教师专业技术职务的晋升速度。第三,岗位认定问题。无论新进人员已经取得职称多少年,按照岗位管理办法,新进人员只能聘任到对应岗位的最低层级。然后按“逐级竞聘”的原则逐步晋升到本等级的最高层级,方可申报下一等级的职称,这必然也会影响新进教师的晋升速度。

(三)不同群体由于盲目攀比造成心理失衡

第一,对学校原有教师而言,通过校内申报渠道取得高级职称或在职进修获得高学历后,与校外引进的同等情况人员相比,不能享有人才引进的安家费或科研启动经费等额外收益,难免可能产生是否“外来和尚会念经”的不平衡感,也许会减少工作投入甚至离职。第二,对校内原有中初级职称教师而言,一方面校内有限的中高级岗位用于聘用大量引进人员后,留下的空岗数减少;另一方面新进博士群体科研能力强,进一步增加后续晋升的竞争难度,因此会大大增加被“后浪”追赶的焦虑感。第三,对新进高学历高职称人员而言,常常因为上述工资、职称和岗位认定等环节存在困难,甚至影响晋升速度,同未实行岗位管理的省属高校和民办高校相比,市属高校的晋升难度更大,难免产生失落感。

三、地方本科高校师资建设的建议

(一)利用政府政策,引进高层次人才

与民办高校相比,公办院校可提供编制;与地方省属高校相比,省会城市有利于子女将来的教育和发展,因此该校比较容易吸引这类高校的人才。与此同时,由于学校没有硕士、博士点,本科办学历史短,社会影响力有限,因此对顶级高层次人才并不具备天然的吸引力。建议学校可以考虑设置特色学科、专业,争取政策支持,充分利用省教育厅和省财政厅“楚天学者计划”等引才工程,招揽高层次人才,吸引海外优秀人才,引领学校优势学科、专业取得突飞猛进的发展。

(二)侧重招聘应届博士等方面的人才引进

相对而言,应届博士毕业生不存在档案、职称认定、岗位认定等矛盾,而且相对更有干事创业的热情,容易在教学和科研中出成果,与引进的高职称人员相比具有更低的管理难度和更高的培养潜力。因此,在学校师资队伍的高级职称比例已经达标的前提下,建议学校集中将有限的编制、岗位、周转房、科研经费等资源用于招聘应届博士毕业生。针对应届博士毕业生入职的教师可能出现的教学适应问题,则建议加强对新入职人员的教学能力培训。尽量缩短他们取得高校教师资格证的时间,在认定中级职称时,对博士免淘汰率或通过率倾斜,让博士尽早实现职称晋升。在实行教师分类管理方面,对有科研热情的博士给予经费、工作量考核等政策保障,鼓励他们发挥优势。

(三)提高存量高层次人才个人满意度

人才的流动会有效刺激队伍的活力,但是对高职称特别是学校原有的教授们而言,上升空间有限、满意度不够,很容易出现懈怠情绪,甚至可能出现高职称人员一边引进、一边流失的状况。按照明尼苏达工作适应理论,只有当工作环境能满足个人的需求,个人也能满足工作的技能要求时,个人在该工作领域才能够得到持久发展。按照马斯洛需求层次理论,教授群体的低层次需求一般已得到满足,应致力于满足他们尊重和自我实现的需求。比如在学校决策方面征求和尊重教授意见,突出教授在学术队伍中的引领作用,鼓励教授继续晋升岗位等级,争取省部级、国家级荣誉等,让教授们充分实现个人价值,感受到学校和同行的尊重,从而继续焕发工作激情。

(四)营造良好人文环境,提高凝聚力

学校在管理过程中不能将教师当作完全的理性经济人来对待,除了制度的约束、利益的激励,更要通过优质的服务和人文关怀来实现教师对岗位和身份的认同,进而产生对学校的归属感。学校工会、教师发展中心等服务性职能部门应区别于人事处、科研处、教务处等管理部门,真正树立“以人为本”的服务意识,着眼于教师岗位职责和工作实绩之外,关注教师的身心健康、生涯规划、个人发展、家庭幸福等相对管理弱化的区域,尊重和关心每一个教师个体,通过集体活动增加团队凝聚力,从而增强学校对人才的吸引力。

[1]杜周杰.缪行外.新工科背景下的地方高校高层次人才引进与评价[J].继续教育研究,.2020(4): 105-108.

[2]杨立超,王琪.高校高层次人才引进中的 问题及对策研究[J].中外企业家,2020(11):175.

[3]滕心蕊,林萍.关于高校引进高层次人才 工作的启示[J].中外企业家,2020(12):157.

[4]崔恩凯.地方高校人才引进现状与思考[J].人力资源,2020(12):6-7.

G648.4

A

1672-1047(2020)05-0018-03

10.3969/j.issn.1672-1047.2020.06.05

2020-11-05

熊英,女,湖北当阳人,讲师。研究方向:教师发展。

[责任编辑:曹俊明]