忆那年

2020-12-26朱忠华

朱忠华

农历腊月,寒潮过后, 雪花纷飞,海陵大地,银装素裹。满面红光、哼着小曲的母亲正屋里屋外忙着分置各种年货,为即将到来的新年准备着。每每看到此情此景,我都会想起三十多年前家中艰难迎新年的那段日子。

那是八十年代初期的一个农历腊月,农村刚刚分田到户,家中甚是贫穷。为了能应付一下过年,自进入腊月,父母就没日没夜地打草包,期许换点儿小钱熬过眼前的年关。我和姐姐自然也加入其中,一把一把的稻草硬是被我们稚嫩的小手搓成了一根根草绳。这样,一天下来,十来个草包便打好了。

农历腊月二十九那天,天气突变,午饭过后,鹅毛般的雪花被西北风裹挟而来,家中的一堆草包尚未出售。眼看明天就是除夕,鱼、肉一点儿未买,着急的母亲催促父亲趁路还好走,赶紧把草包卖了,用换回的钱买东西。父亲将数十个草包周围多余的草剪除干净,一一叠好,用绳子捆成两扎,一根扁担挑起来就走,十来岁的我也屁颠屁颠地跟随。一路上,冰凉的雪花不断钻进衣领、袖口,落在走在前面的父亲的身上,也落在草包上。伴随着父亲挑担的号声,从他嘴中呵出的热气也随着雪花一起在空气中升腾、飞舞。十来里的路程,走到将近一半,我已气喘吁吁,外面虽冷,但我却是汗流浃背,棉袄的纽扣全解开了,父亲也脱下外套让我拿着。

一个多小时后,终于到达草包收购点——邻乡的一个砖瓦厂。可能要过年了,也没什么人来卖草包。父亲好不容易找来在车间转悠的会计,那人看了一下草包,嫌草间的缝隙大了点儿,不满意,回绝了。任凭父亲好说歹说,苦苦哀求,板着脸的会计就是不为所动。我看着无助的父亲,什么忙也帮不了,只能默默地拽拽他的衣角,把他往回拉。此时此刻,一个三十多岁的男人眼角那一颗晶莹的泪珠诉说着生活的艰辛,这颗泪珠永远留在我记忆的深处,至今想来,依然那么透亮。

父亲没有办法,只好将草包寄存在离收购点不远的一户熟识的人家。回家的路上,我们爷儿俩一路无语,任凭北风肆虐,雪花扑打在已经冻得僵硬的脸上。回到家,母亲知道后,想起小舅母的弟弟就在那家砖厂工作,立即冒着风雪出门,去寻求帮助。直到点灯时分,母亲才顶着一身的雪花,拖着疲惫的双腿迈进家门。微弱的灯光下,母亲小心翼翼地从怀里掏出一块卷着的手帕,展开,铺在桌上,两张光鲜的10 元钱和一些满是皱褶的角票出现在眼前。这是这些天来全家人奋斗的成果,更是年货的着落。

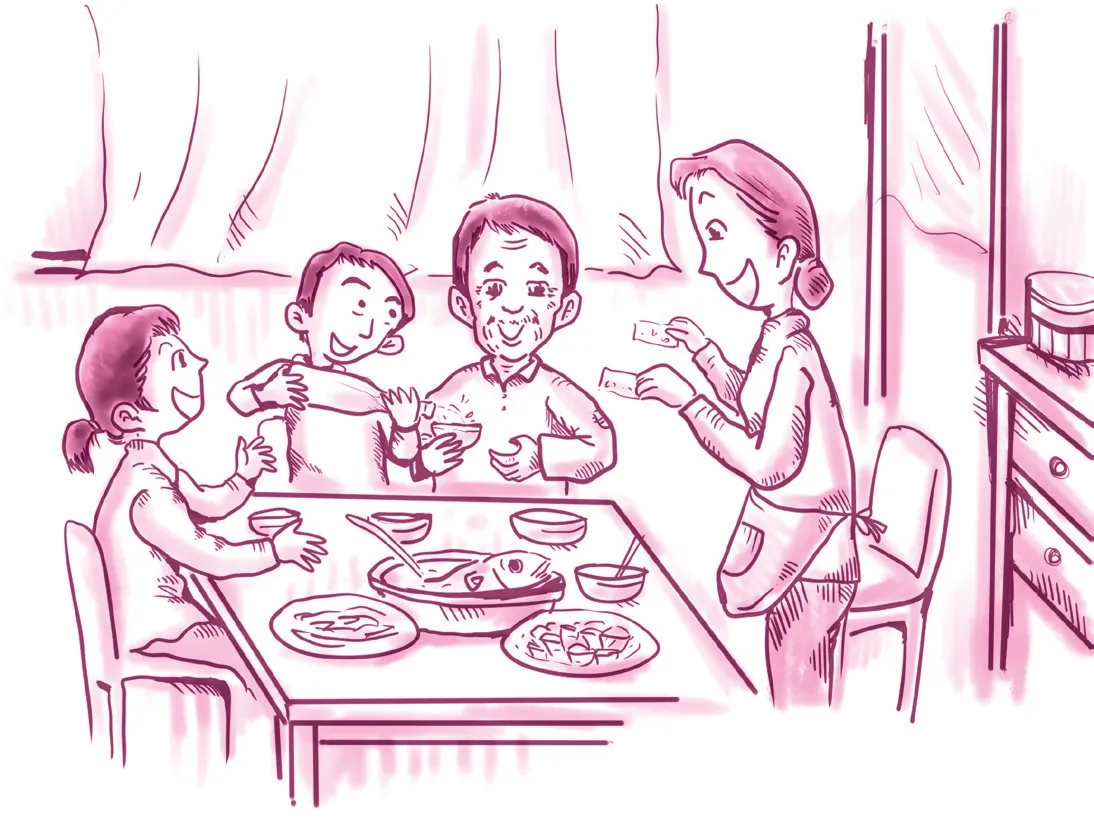

除夕的早上,父母拿着卖草包的钱分头去购物,三斤肉、两条鲢鱼、三块豆腐、一块团粉、一包糖果。在今天看来,那些菜肴或许还不及平日的一顿家常便饭,但在那时已经丰盛至极。下午,父母一直在厨房操办可口的年夜饭,姐姐打扫卫生,我贴对联,各负其责,不亦乐乎。傍晚,外面炮竹声四起,鞭炮的火药味、年夜饭的菜香混在一起,在空气中弥漫,这就是浓浓的年味。看着满桌的饭菜,我迫不及待地伸手想捏一块红烧肉塞进流着馋水的嘴里,母亲笑着拦住我,让我等一下,吩咐我去把父亲爱喝的糯米陈酒拿来。我飞快地从橱柜里找来陈酒,给父母各倒上小半碗,我和姐姐也分别倒满一小碗清茶。当四碗相碰时,一向木讷的父亲笑着说:“苦日子总会过去的,我们家的生活会一年比一年好。”母亲从她的围裙兜里摸出两张印有手扶拖拉机图像的一元钞票,我和姐姐一人一张。在那个上幼儿园一学期只需两元钱的年代,母亲给的一元压岁钱对我们来说,是一笔不小的财富。我和姐姐欢喜得不得了,一直将这笔“巨款”牢牢地抓在手心,直到大年初一早晨的爆竹声把我们惊醒。

一晃经年,眨眼之间,三十多个新年悄然而过,父母早已不再青春,我也人到中年,孩子的个头已经蹿得跟我一般高,但全家人为追求美好生活而奋斗的初心始终未变。

年关岁底,雪花依旧,早已过上好日子的我和家人们,喜迎新年的那颗心暖暖的。

(该组文章荣获2020 年“文心杯”全国中学师生作文大赛教师组二等奖)

◆开心一刻

睡不着

老公睡不着,老婆问他怎么了。

老公说:“今天老板请我们喝咖啡了。”

老婆说:“知道喝了咖啡睡不着,干吗还喝?”

老公说:“免费的东西不喝,更加睡不着。”