房地产企业视角下对我国智慧城市实践的审视与反思

2020-12-25万潇颖

万潇颖

(华润(深圳)有限公司)

1 引言

智慧城市不是一个独立的学科[1],目前也没有统一的定义和评价标准[2],所以对其理解和认知各异,实践类型也多种多样。“十三五”以来,国家提出了新型智慧城市的建设任务和目标,也提出了市场为主、协同创新的发展路径,鼓励社会资本参与。智慧城市的建设离不开企业,既包括研发技术和产品的科技企业,也包括提供项目载体的房地产企业。迄今,全国已有几百个城市提出建设智慧城市,但有三分之二仍处在顶层设计阶段,项目启动的仅有五分之一[3]。智慧概念难以真正落地和取得成效,智慧城市建设的方向和方式都值得反思。文章主要从房地产企业的视角,针对当前的智慧城市实践进行分析。

2 智慧城市的起源与发展

2.1 智慧城市的起源

早在1997年就有学者以新加坡的案例提出了智慧城市的概念[4]。学术界普遍认为智慧城市的概念源于2008年IBM公司发布《智慧地球:下一代领导人议程》[1],由智慧地球的概念衍生而来。2010年IBM公司发布了智慧城市愿景报告,提出了通过信息通信技术(ICT:information and communication technology)分析和整合城市系统的关键信息[5]。IBM公司提出的智慧城市概念是在全球信息产业发展的时代背景下,以应对金融危机、带动新兴产业发展、抢占未来科技为战略目的[6]而逐步兴起的。

从我国的智慧城市发展来看,2009年IBM公司发布了商业白皮书《智慧城市赢在中国》,并开始积极寻求中国地方政府合作推广其智慧城市项目,许多城市政府也表现出了较高的热情。但随后国家工信部发布了《IBM“智慧地球”的认识和思考》,提出了IBM公司智慧地球概念对国家安全、产业安全、信息安全的挑战等观点,使得很多智慧城市项目陷入僵局。

近年来,随着我国互联网科技企业的迅速崛起,在新一代信息技术发展的推动下,智慧城市再度成为社会关注的热点。智慧城市项目呈线性增长,一些地方政府甚至言必“智慧”,将智慧城市作为信息化建设的代名词[7]。

2.2 我国智慧城市行业的发展现状

2.2.1 智慧城市行业发展的背景

总体来看,当前智慧城市行业发展的动力主要来自政策、市场和技术三个层面,且呈现出政策鼓励多、市场规模大和技术驱动强的趋势。

1)政策层面

2012年以来,国务院及各部委开始出台政策文件,引导智慧城市及相关行业的发展,并在新型城镇化规划、“十三五”规划中强调了新一代信息技术的应用及建设新型智慧城市的任务目标。2016年以来,住建部发布了《国家智慧城市试点暂行管理办法》,国家标准委相继发布了19项智慧城市国家标准,涉及评价指标、顶层设计、数据融合、支撑平台等众多维度。在国家政策的鼓励和引导下,各地方政府积极响应智慧城市建设(见表1)。

2)市场层面

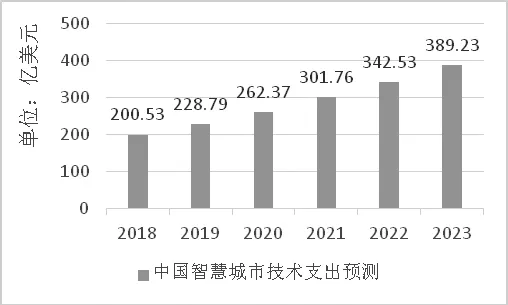

随着政策红利的不断释放,智慧城市吸引了大量社会资本加速投入。2018年中国智慧城市技术相关投资已达到208亿美元,据IDC预测,2023年全球智慧城市技术相关投资将达到1894.6亿美元,中国的市场规模将达到389.2亿美元[8]。面对万亿级的市场,国内企业纷纷开始布局各自的智慧城市战略(见图1)。

3)技术层面

图1 中国智慧城市技术支出预测[8]

当前的智慧城市以新一代信息技术 为支撑[9],如物联网与大数据、人工智能与云计算等关键技术,为城市与人的感知、连接和交互提供更多可能,为智慧城市创造新的范式。新一代信息技术离不开互联网产业的快速发展,诸如阿里巴巴、腾讯、百度等互联网科技公司,华为、中兴等通信服务供应商以及海康威视等物联网产品供应商,均已借助先发技术优势成为我国智慧城市领域的领跑企业。

表1 智慧城市相关国家政策文件汇总

2.2.2 房地产企业的智慧城市实践

对房地产企业来说,一方面政策的支持、市场的吸引、技术的推动,为智慧城市发展提供了良好的契机;另一方面,在行业市场巨变,发展面临转型的背景下,智慧城市成为房地产企业开展多元业务、谋求战略转型的方向之一。

对于城市综合开发项目,尤其是城市核心地段的高密度、高强度开发项目,往往会在安全、效率、体验等多个维度带来挑战。常规的空间手段难以有效应对,而智慧城市的解决方案可以提供新的思路和应对方式,对项目管理运营大有裨益。智慧城市甚至被视为解决城市复杂问题的万能药[10]。

传统的房地产企业操盘智慧城市项目往往带有局限性,所以在实践过程中涌现出了“地产+科技”的合作模式。科技企业提供底层技术和智慧城市解决方案,地产企业提供技术和产品落地的项目载体,在合作中达到双赢的目的。可以看到,进军智慧城市领域的房地产企业,都离不开一个或多个科技企业作为战略合作伙伴(见表2)。

总结当前的智慧城市实践,主要呈现出智慧单项、智慧业态、智慧园区/城区、智慧城市四种形态。

1)智慧单项

满足特定类别需求为主的IT解决方案,多以产品为导向,如智慧安防、智慧交通、智慧能源等。

2)智慧业态

针对特定的业态,满足特定人群的需求为主,多为可复制的综合解决方案,如智慧办公、智慧商业、智慧社区等。

3)智慧园区/城区

针对有相对明确管理边界的城市片区,满足单一或混合的功能需求,结合项目的属性和痛点定制化的片区综合解决方案,如产业属性的智慧园区、教育属性的大学园区、综合服务属性的城市片区等。

4)智慧城市

以城市为基本单元,实现资源的优化配置,强调数据的打通,以信息化手段提升城市治理水平助力城市运行的解决方案。

其中,智慧单项主要来自各领域的解决方案提供商,不能作为完整的智慧城市概念。智慧城市在概念上更倾向于政府政务管理的提升及城市治理手段的优化,主要来自城市政府与ICT供应商或咨询机构的合作。房地产企业主要侧重在城市开发运营项目上,与科技企业或科研机构在智慧业态、智慧园区/城区实践上的合作。

2.3 智慧城市典型案例分析

2.3.1 松岛新城

2004年韩国发起了U-CITY计划,后来成为智慧城市层面的国家战略。松岛新城(SongdoIBD)的开发建设,是作为向海外市场展示的窗口,并拉动地区产业和经济的发展[11][12]。项目由美国开发商盖尔国际Gale International与韩国本土企业浦项制铁联合,与仁川市政府签署协议界定了土地价格与供应、发展计划以及各自的角色责任。

作为一座填海而造的全新城市,松岛新城被定位为“最智慧的城市”。在规划建设中,坚持先进甚至适度超前的信息化理念布局信息基础设施,重点聚焦在智慧办公、智慧交通、智慧楼宇、智慧能源、智慧社会等多个城市管理与服务领域。如无处不在的传感器使得街道与建筑都具有感知能力,监视着从温度、湿度到交通状况、人的活动等各方面的数据并反馈至中枢系统。全自动的垃圾收集处理系统使得地下的管网取代了地面的垃圾卡车,通过真空压力抽走垃圾并在处理中心自动分拣,整个系统仅需7个人即可处理全城的垃圾等[11,12](见图2)。

松岛新城前瞻性的规划理念及适度超前的技术产品落地对于新城的开发建设值得借鉴,其政企合作的方式也是智慧城市建设需要探索的方向,但项目在开发建设中暴露出的问题更值得反思。松岛新城不计成本的建设模式推进艰难,更难以复制和推广。超过400亿美元的建设成本[12],使开发商缺少足够的现金流维持建设,投资跟不上,导致项目一再推迟。项目2005年开始建设原计划2014年完工,到2015年仅完成一半,现在预计2022年完成。

另外,松岛新城的活力严重不足,新技术应用并没有成功吸引到人口和产业的聚集[12]。项目规划人口30万,至今实际人口不足10万[13],仅有不到20%的商业空间能够形成有活力的业态[14]。

2.3.2 多伦多滨水区Quayside

多伦多滨水区曾经是重工业区,二战后随着制造业衰退大量土地污染荒废。2001年滨水管理局重启了滨水区的城市更新。多伦多市政府招募了特别合作伙伴Alphabet(谷歌母公司)旗下的智慧城市子公司Sidewalk Labs,中标成为多伦多滨水区码头项目Quayside的合作伙伴,负责从规划设计、建设到城市运营全部工作。

项目启动区为占地5hm2的Quayside,Sidewalk Labs倾向于针对62 hm2的滨水区作为创新设计与经济振兴区IDEA(Innovative Design and Economic Acceleration)District进行智慧城市研究和规划设计,但Sidewalk Labs仅作为Quayside和Villiers West的开发运营主体。

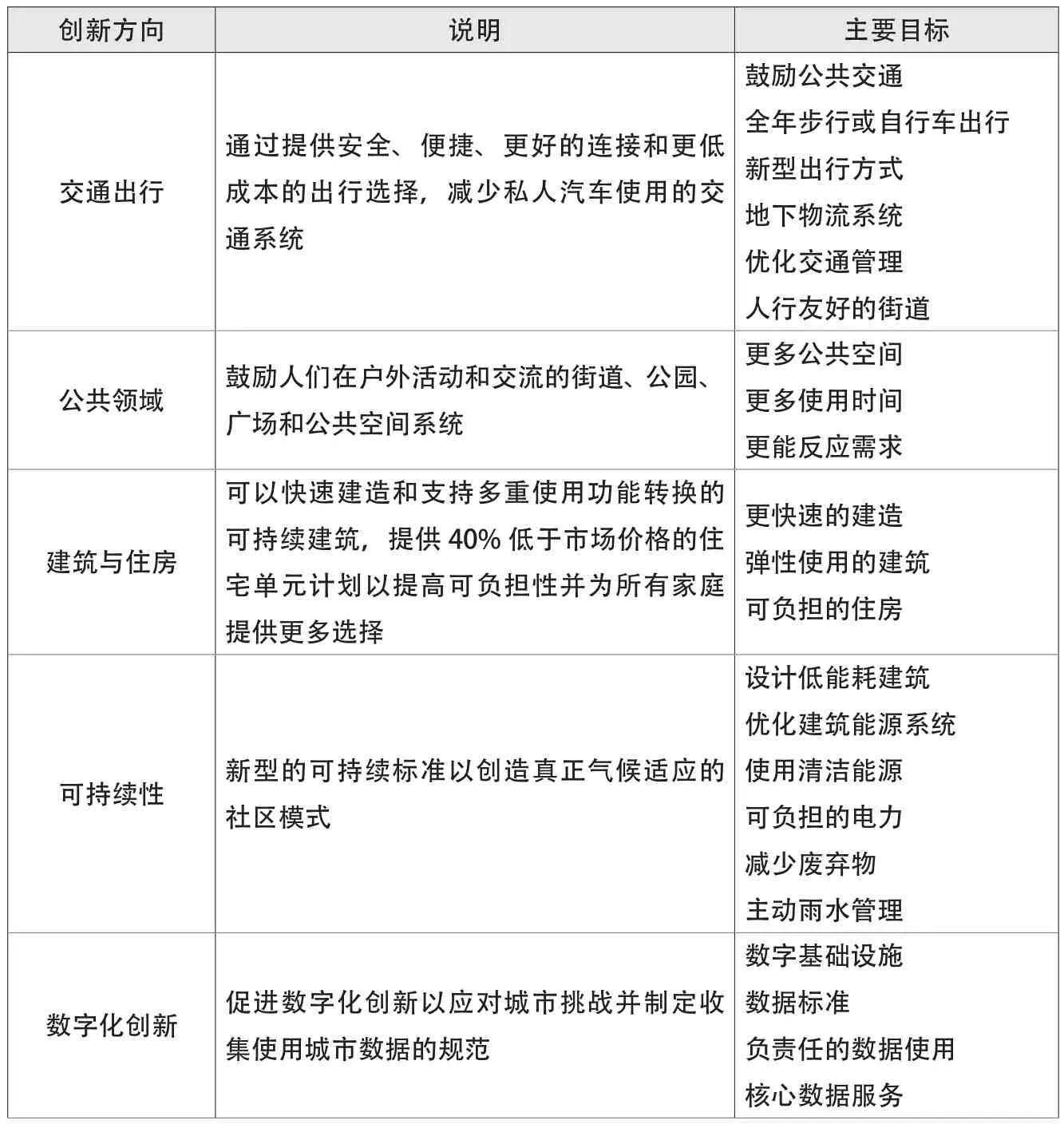

项目提出了到2040年创造4.4万个就业机会、每年创造142亿美元GDP、减少89%温室气体排放、提供40%低于市场价格的住宅单元、超过四分之三的公交、步行或自行车出行等目标。Sidewalk Labs在总体创新与发展计划(MIDP,Master Innovation and Development Plan)中提出了交通出行、公共领域、建筑、住房、可持续性、社会基础设施和数字化创新等七大创新方向和一系列相应的解决方案。

表2 近年我国部分房地产企业的智慧城市业务布局

图2 松岛新城现状鸟瞰

如为使公共空间更为舒适并增加有效户外时间而设计的阻挡雨雪和防风隔热的“建筑雨衣”;可根据白天夜晚或季节变化而转换为广场、人行道、车行道或篮球场等使用功能的动态街道;为减少混凝土使用而采用生态友好的材料及模块化设计的构件,研发可建高达12层的木结构建筑并能够快速施工的建造体系等(见表3)。

此外,Sidewalk Labs重视项目实施过程中的公共参与,通过组织圆桌会议、参加社区会议、组建居民小组、开展设计工作坊及专题研讨会等一系列公共参与的方式,鼓励社区居民、本地专家、政府部门等共同参与和完善规划。

Sidewalk Labs在项目中对智慧城市的理解已不再局限于信息技术的应用,而是涉及了经济与社会发展、生态环境等更大范畴的“智慧”。另外,科技公司主导的智慧城市项目在一定程度上突破了常规模式,提出了更多创新方向,多元类型的城市开发主体也值得思考和借鉴。

但项目在实施过程也存在诸多问题并且一直饱受质疑。如项目规模不足以支撑地下垃圾回收系统等大型基础设施的建设,以及在公共参与机制下项目的推进缓慢和决策低效等问题。另外,隐私维权人士也表达了对遍布社区的传感器的担忧,认为项目存在数据滥用的风险。近日,Sidewalk Labs也宣布放弃了多伦多滨水区项目。

表3 Sidewalk Labs智慧城市创新方向

3 智慧城市实践的审视与反思

3.1 对智慧城市内涵的理解

2007年欧盟开展了智慧城市评价活动,设立了经济、人群、政府、出行、环境和生活六个层面的指标[15]。2008年IBM提出的智慧城市评估标准包含了人、商业、政务、交通、通讯、水和能源七个层面的指标[16]。2016年国家标准化管理委员会发布了新型智慧城市评价指标,包括惠民服务、精准治理、生态宜居、智能设施、信息资源、网络安全、改革创新、市民体验八项一级指标[17]。

可以看到,无论是欧盟、IBM还是中国政府,对智慧城市内涵的理解都是多元复合而不是单一维度的,是更为广义的智慧概念,因此智慧城市建设的目标也是包含了经济与社会健康发展、环境与能源的可持续等众多维度。但在项目实践上,智慧城市建设往往受ICT企业的影响过大[1],“信息技术决定论”主导着智慧城市的内容与方向[18]。多数房地产企业把智慧等同于信息技术的狭义理解,而技术至上的理念驱使企业追逐效率与利益,使得智慧城市实践往往有悖于初衷[18]。

尽管城市具有通过ICT技术创造更多可能的潜力,但智慧的价值在于应对城市问题的能力[19],而城市存在的主要问题往往不在于技术而是社会层面,如经济准入、住房危机、健康差距等,多数的城市问题难以通过当前的智慧城市实践得到解决[19,20]。因此,跳出ICT技术决定论的局限,探索广义概念下的智慧城市实践,既是贯彻落实政府引导的智慧城市建设方向,更是应对城市问题实现全面可持续发展的重要手段。

3.2 智慧城市实践的主要问题

当前智慧城市实践的主要问题在于顶层设计与落地实施的脱节。不难发现,虽然房地产企业主导的智慧城市实践项目(房地产开发项目的智慧城市专项)多不胜数,但绝大多数都停滞在顶层设计阶段,很少能够真正的落地实施。对于城市综合开发项目来说,企业更倾向于把智慧城市作为营销的工具[21]而非需要落实的建设目标。在政府鼓励智慧城市建设的背景下,智慧城市项目甚至变相成为某些企业的圈地运动[22,23]。仅仅作为噱头的智慧城市概念,企业固然不会主动去落地实施。

对于智慧城市顶层设计本身而言,一方面智慧城市项目的顶层设计同质化严重[21]。企业往往期待智慧城市能解决一切问题,导致顶层设计的内容往往大而全但缺乏针对性[24]。智慧城市应是问题导向的设计[25],并提供具体的城市问题解决方案,需要考虑城市的差异性和项目的特殊性,不能寄希望于放之四海而皆准的设计方案。

另一方面,因为智慧城市项目的顶层设计大而全所以难以全面落地[3]。能够落地的仅是具体的应用产品,而单项孤立的智能产品仅能提供单一维度的数据,形成了信息孤岛,有悖于顶层设计提出的系统整合、万物相连、数据互通等初衷。

3.3 智慧城市实践的两类困境

3.3.1 缺少商业模式

房地产企业常规的开发项目在项目前期就需要测算投资收益回报,但智慧城市建设的模式完全不同。作为一种全新类型的城市建设项目,目前还没有成熟的商业模式,往往是前期投入巨大,经济效益未知。

另外,智慧城市建设一般被理解为信息基础设施建设,属于服务性而非营利性的项目。所以在缺少可持续的商业模式的情况下,盲目投入开发的风险较高,房地产公司往往会望而却步。如印度推进的100个智慧城市项目均因贫困问题严重等原因停止建设[19],韩国松岛新城建设也因开发企业的资金链问题一再延迟。因此,智慧城市实践首先需要探索其商业模式,一方面是良性互动的政企合作模式,一方面是城市运营的创新盈利模式。

3.3.2 忽视人文关怀

在城市综合开发项目中,企业往往把智慧城市建设等同于科技产品的简单堆砌,而忽略了技术背后更为重要的是对人文关怀的考虑。虽然当前的智慧城市实践依赖于新一代信息技术与相应的科技产品实现不同的功能需求,但智慧城市的本质依然是城市,城市的核心是人,智慧城市的基本要素也是与人以及人的活动相关的数据[26],所以智慧城市建设必须回归到以人为本的建设轨道[1]。如松岛新城的案例,空有前沿的科技产品与设施但人文层面的考虑不足,导致项目对人的吸引力不够,城市活力不足,甚至被形容为空城、鬼城。因此,智慧城市项目需要坚持以人为本的设计原则,在建设运营的全过程充分考虑人的需求、人的参与以及城市与人的互动。

3.4 智慧城市实践的不确定性

不确定性是智慧城市发展的阻力,也是智慧城市付诸实践必须要面对和思考的话题。智慧城市在技术层面的研发与创新固然重要,同时也需要意识到技术发展对人性、正义和民主的威胁[27]。如今,欧美不少学者已经开始对大数据进行哲学、伦理学和政治经济学等维度的反思和批判[28]。

3.4.1 数据安全与隐私保护

数据是智慧城市的基本构成要素,城市的数据量大、涉及面广,特别是商业信息、个人隐私等数据极为敏感,所以在安全和隐私方面的潜在威胁成为企业和市民的最大担忧[29]。城市数据对个人隐私的侵害和潜在的风险,引发越来越多的争议。2019年5月,美国旧金山市通过人脸识别禁用法令,禁止城市工作人员购买和使用人脸识别技术,6月27日和7月16日,萨默维尔市和奥克兰市也相继通过了该项法令。

依托于大数据的智慧城市运营管理也更容易成为网络攻击的目标[12],由于大数据的信息整合能力和对信息的二次使用能力,传统的隐私管理手段形同虚设[28],所以智慧城市将不可避免的带来更加高昂的安全维护投入[29]。大数据、人工智能等新一代信息技术的应用,一方面让城市更加便利和高效,一方面也使城市更为危险和脆弱。智慧城市需要反思技术应用的边界阈值,需要有所为有所不为。

3.4.2 技术伦理的社会争议

除了对数据安全的担忧之外,学术界对智慧城市技术伦理的争议更为激烈。智慧城市信息技术在提升了城市管理水平和改善了部分市民生活品质的同时,同样加剧了社会不平等和“数字鸿沟”[30],并可能进一步加剧地区之间的空间和社会的极化[31]。

在信息技术驱使下的智慧城市,人对数据资源的占有和使用能力将成为社会阶层划分的新依据,而掌控数据的能力将成为新的社会权力。可以预见,智慧城市将产生由数据科学家组成的数据精英和数据资本家组成的新统治阶层,在数据能力的夹持下将对民主的破坏推向新的高度[28]。

因为数据隐私的泄露造成的伤害在社会群体之间的分配也是不均衡的,最大的受害者将是社会弱势群体[28]。如美国一些非法机构运用数据识别低收入、低教育程度人群,利用其信息不对称、无助和急于脱困的心理进行诈骗,获得巨大利润[27]。

技术是中性的,但使用和发展技术的过程却不是中性的[28]。智慧城市需要对价值取向做出判断,并使智慧的受众为社会大众而非特定群体。对于技术的应用应充分思考和筛选,把维护民主与社会公平作为智慧城市的基础目标之一。

4 结语

智慧城市既是国家战略,也是企业战略,需要政企合作、共同建设。在观念上需要跳出技术导向的局限,以物质空间、数字空间和社会空间的全面智慧为目标。在自上而下的实践中,需要将智慧城市逐步融入到城市规划体系中,充分衔接各阶段的规划编制与实施。将致力于解决问题的智慧城市策略,作为城市规划实施管理的组成部分。在自下而上的实践中,需要建立保障机制以引导公众参与,使市民不只是智慧城市的使用者而是参与者、共创者[1]。通过民主的公共参与保障准确、及时和可信赖的信息决策系统[32]。

智慧城市实践需要自上而下与自下而上的结合,企业是其中的关键环节,承担着政府与公众间的桥梁作用。从房地产企业的视角来看,智慧城市一方面需要探索商业模式,并从人的需求出发探索智慧应用场景;一方面需要调和商业利益与公众权益的矛盾,保障社会公众的权益,合理利用信息技术,防止数字鸿沟拉大[33]。