基于共词聚类分析的国内骨质疏松健康教育研究热点分析

2020-12-25曹万全赵耘谭均钟航王家伦李顺强邢叔星

曹万全 赵耘 谭均 钟航 王家伦 李顺强 邢叔星

成都市第五人民医院,四川 成都 611130

骨质疏松症(osteoporosis,OP)是导致中老年人骨痛、骨折的主要原因之一[1],具有发病率高、致残率高、致死率高的特点[2]。因骨质疏松骨折而引起的致残和致死也随着老龄化进程的加深不断加剧,目前已成为严重危害公众健康的重要公共卫生问题。既往研究表明,迄今为止,尚无根治骨质疏松症的医学手段[1],而实施系统规范的健康教育可通过改善患者饮食生活习惯,降低骨质疏松发生率,是预防骨质疏松症最经济有效手段之一[3]。虽然我国已经逐渐推进了骨质疏松症患者健康教育的开展,但其规范性和有效性仍有待提升[4],多元化的骨质疏松健康教育模式有待于进一步探索。因此,为了解我国骨质疏松健康教育研究现状,本研究采用文献计量学分析方法对国内骨质疏松健康教育相关研究结果进行总结,以期为骨质疏松症的预防和康复提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 资料来源

研究以中国知网CNKI为数据来源,采用高级检索方式进行文献检索。检索主题词为“骨质疏松”和“健康教育”,检索时限为2009-01-01至检索文献当日(2019-10-22),共检索出文献518篇,通过阅读标题和摘要的方式,剔除与主题关联性不强的文献,最终纳入分析的有效文献为489篇。有效文献以“Notefirst”格式导出参考文献,为进一步数据分析做准备。

1.2 方法

1.2.1构建共词矩阵:将数据导入书目共现分析软件(bibliographic item co-occurrence matrix builder,BICOMB)进行关键词提取,对同义关键词进行规范合并,根据公式提取高频关键词T=(-1+√1+8*I1)/2 提取高频关键词(I1为词频为1的关键词的个数,T为高频关键词中最低频次值)。两两统计高频关键词在同一篇文献中出现的频次,构建高频关键词共词矩阵。

1.2.2系统聚类分析:采用SPSS 19.0软件对高频关键词共词矩阵进行系统聚类分析。变量距离指标选择“欧式距离的平方”,选择“组间平均联接”,最终绘制出骨质疏松健康教育共词聚类树状图。

2 结果

2.1 发文量及一般结果

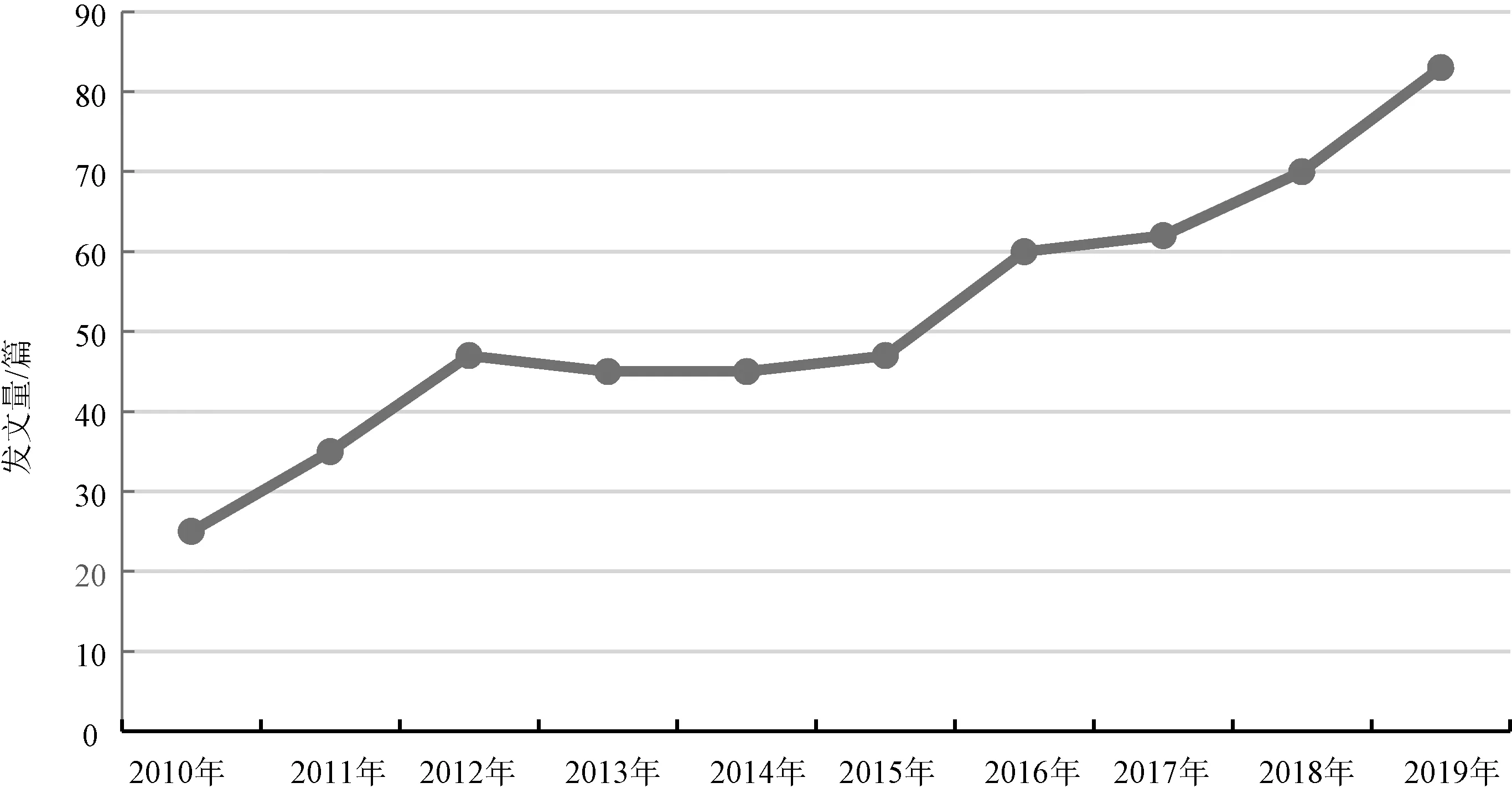

2010-01-01至2019-10-22主题为骨质疏松健康教育的发文量整体呈平稳上升趋势,2018年发文量最多,为70篇,中国知网对2019年发文量预测值为83篇。统计结果显示,489篇文献共发表于23种期刊,其中收录该主题最多的期刊是《中国骨质疏松杂志》,其次分别是《中国医药指南》和《实用临床护理学电子杂志》。见图1。

图1 2010-2019年国内骨质疏松健康教育相关论文发文量Fig.1 The number of Domestic papers of osteoporosis health education from 2010 to 2019

2.2 高频关键词分布

关键词出现频次的高低可以在一定程度上反映某研究领域受关注的程度[5],高频关键词可代表某研究领域的热点问题。通过高频低频词界定公式进行计算,最终选定29个出现频次大于等于5的关键词纳入研究,出现频次按照降序排列如下(表1)。

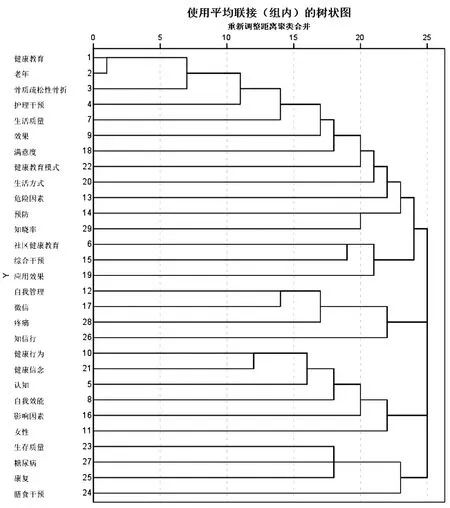

2.3 高频关键词聚类分析结果

本研究采用SPSS 19.0软件对矩阵分析结果进行系统聚类分析,并生成共词聚类分析树状图。树状图纵轴代表纳入研究的高频关键词及序号,横轴数字代表连个关键词之间的聚类距离。根据聚类分析结果,结合专业知识的分析,本研究共得到4个关键词聚类团,具体结果见图2。从而总结出2008-2019年国内骨质疏松健康教育4个研究热点问题(表2)。

表1 2010-2019年骨质疏松健康教育高频关键词分布

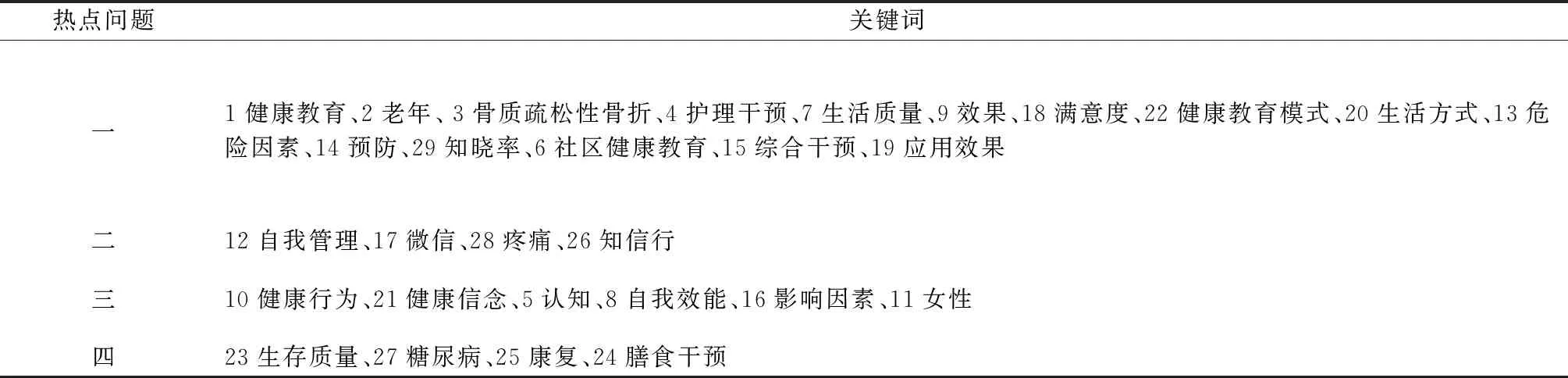

表2 2010-2019年骨质疏松健康教育研究热点分析

3 讨论

3.1 老年骨质疏松健康教育研究

此研究热点包括健康教育、老年、骨质疏松性骨折、护理干预、生活质量、效果、满意度、健康教育模式、生活方式、危险因素、预防、知晓率、社区健康教育、综合干预、应用效果共15个关键词。我国老年人群中骨质疏松发生率为60 %,其中因骨质疏松而导致的骨折发生率为15 %[6],严重影响老年患者后期生存质量。因此,老年人群骨质疏松健康教育不容忽视。在既往研究中,大量学者针对老年骨质疏松健康教育模式进行探讨,并对健康教育效果进行评价。刘玉等[7]认为由于传统健康教育模式缺乏系统性和全程性,不能激发患者进行自我管理的兴趣,实施效果欠佳。因此,学者们积极探索新型健康教育模式,目前行之有效的健康教育模式主要集中在以下3种:①建立以医院和社区为主体的健康教育平台。林梅灵[8]根据197名老年骨质疏松患者对照研究结果,总结出骨质疏松健康教育的重点不仅在于知识教育,同时需加强自我信念和健康效能教育的观点,提出多元协作式院内健康教育模式,即“患者-家属-护士-医师、入院-治疗-出院-随访、纸质-多媒体-网络”全方位、多层次的多元协作模式。王宗颖等[9]提出建立以社区家庭医生为中坚力量的骨质疏松健康教育团队,可有效帮助社居民或OP患者建立自我效能,达到预防骨质疏松的发生、促进疾病康复的目的。李梦竹[10]提出制定临床路径式健康教育,即依据临床路径提前制定健康教育路径;②将自我管理模式作为骨质疏松健康教育的补充。自我管理模式对大众提出了较高的要求,自我管理不仅需要预防骨质疏松知识的储备,还需较高的自我效能,最终转化成健康行为方式。胡蕴绮等[11]的研究表明,健康行为自我效能是决定个体健康行为的内部因素,是教育对象能否运用知识和技能改变行为生活方式的关键,因此,帮助大众建立自我管理能力是老年骨质疏松健康教育的重难点之一;③充分发挥互联网方便快捷、不受地理位置限制和可重复学习的优势,建立以微信公众号、新闻客户端等为载体的互联网平台传播相关知识[12]。

图2 2010-2019年骨质疏松健康教育高频关键词共词聚类树状图Fig.2 High frequency keyword co-word cluster tree in osteoporosis health education from 2010 to 2019

未来老年骨质疏松健康教育相关研究重点应在于建立并完善系统性、完整性、规范性的多元化健康教育模式,同时加强健康教育的可及性、连续性和长期性。

3.2 骨质疏松患者知信行研究工具

此研究热点包括自我管理、微信、疼痛、知信行共4个关键词。关于骨质疏松知信行调查,国外学者研制出一系列调查量表,如骨质疏松知识评估量表、骨质疏松症自我效能量表(osteoporosis self efficacy scale,OSES)和骨质疏松症健康信念量表等。胡蓉芳等[13]对OSES量表进行翻译修订后,总结出中文版骨质疏松症自我效能量表。沈秋明等[14]为了评价中文版骨质疏松症自我效能量表的信度和效度,应用该量表对20家上海市骨质疏松诊疗管理规范试点社区卫生服务中心抽取骨质疏松患者597例进行调查,得出中文版 OSES 具有良好的信度和效度,可作为骨质疏松患者自我效能的测量工具的结论。宋佳明等[15]根据“治未病”理念,并结合华南地区环境、文化等特点研制了骨质疏松知识评价量表(OKAQ),用来评价华南地区不同人群对骨质疏松认知现况及健康教育效果评价。评价内容主要包括危险因素、临床表现、日常饮食、运动、补钙剂的认识、诊断治疗、预防跌倒7个方面。

关于骨质疏松认知调查研究,我国在调查工具的应用、调查对象的选择、调查内容的确定三方面存在一定的局限性:(1)既往研究中,学者们大多采用文献回顾的方式自制骨质疏松知信行调查问卷,缺少问卷信度、效度评价,问卷设计比较主观,缺乏系统的理论支持;(2)调查对象多集中在中老年和女性群体,但是,随着医学研究对OP的不断认识,研究发现个体在其青少年期间获得的最大峰值骨量是预防OP的关键,这就提示国内对OP的健康教育研究不能仅仅局限在老年和绝经期女性这两个年龄段,目标人群应当提前至青少年时期,这对于早期预防骨质疏松健康教育具有重要意义;(3)何斌等[16]提出“关于不同风险程度的骨质疏松老年人、女性认知情况调查”较为罕见,了解不同骨质疏松骨折风险程度下老年女性患者对骨质疏松知识的掌握情况,并对其影响因素进行分析,有利于为下一步有目的的、分类别的、有侧重点的健康教育提供参考依据。

3.3 骨质疏松认知研究

此研究热点包括健康行为、健康信念、认知、自我效能、影响因素、女性共6个关键词。骨质疏松疾病的影响因素可划分可控因素和不可控因素,公众对骨质疏松的认知水平是重要的可控因素之一,对预防和控制骨质疏松的发生与发展具有重要意义。因此,我国学者在公众骨质疏松知识、态度、行为、自我效能和生活质量等方面开展了大量调研,调查范围多集中在医院门诊就诊对象、骨科确诊为骨质疏松的患者和社区居民,调查对象多为老年人群和围绝经妇女。张苇等[17]对450名社区老年人调查结果显示,老年人群对骨质疏松概念的知晓情况不到50 %,对骨质疏松风险因子认知不足,提示老年人群、特别是女性老年人群骨质疏松知识知晓率有待提高。朱新丽等[18]对130名围绝经期妇女调查结果显示,围绝经期妇女预防骨质疏松知识知晓不足,各维度调查中,对骨质疏松危险因素的知晓率最低。预防骨质疏松自我效能一般,其中运动自我效能低于钙摄入自我效能。这就提示我国骨质疏松高风险人群对骨质疏松知晓情况仍较低,对于建立健康膳食模式、合理安排体育锻炼等关键防控点仍未掌握,开展系统、规范的健康教育对于提升公众认知,降低骨质疏松患病率尤为重要。

3.4 骨质疏松患者生存质量研究

此研究热点包括生存质量、糖尿病、康复、膳食干预共4个关键词。骨质疏松会伴随骨痛、骨折等症状的发生,严重的骨质疏松还有较高的致残率和致死率。有研究表明,骨质疏松患者的生存质量低于非骨质疏松患者[19]。高龄、病程长、经济水平低、每天运动时间少、膳食模式等是影响生存质量的关键因素[19]。一项针对421名绝经后骨质疏松患者生活质量调查结果显示,身体疼痛、精神健康、身体功能、健康感受和社会功能5个方面低于非骨质疏松患者[20]。因此提示,可通过提高患者对骨质疏松疾病的认知,改变运动、膳食方式等可控因素,延缓或控制疾病的发展,从而提高患者生存质量。也有学者提出,目前是采用SF-16量表对骨质疏松患者生存质量进行评价,该量表是国际上针对慢性病生存质量评价通用量表,可信度较强,但在评价细节上仍需完善,建议制定一份适合我国骨质疏松患者的生存质量评价量表[20]。

近年来,主题为骨质疏松健康教育的发文量呈现平稳上升趋势,由此说明该研究领域的科研活跃度不断提高,受到医疗科技人员的广泛关注。目前国内骨质疏松健康教育研究热点主要集中在老年骨质疏松健康教育、骨质疏松患者知信行研究工具、骨质疏松认知调查和患者生存质量四个方面,提示相关领域可从建立并完善系统性、连续性和规范性的多元化健康教育模式,制定我国特色的知信行调查量表,提高公众对骨质疏松的认知和改善患者生存质量等方面进行深入研究。