山西北部地区中小地震重定位结果分析

2020-12-24刘林飞梁向军黄金刚宋美琴

刘林飞,梁向军,黄金刚,宋美琴

(1.山西省地震局,山西 太原 030021;2.太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,山西 太原 030021)

地震定位是指根据地震台站观测的震相到时数据,确定地震的基本参数(发震时刻、震源位置和震级),地震定位结果是开展地震活动性研究的重要基础信息。随着数字化观测技术的不断发展和地震台网密度的提高,科学家在地球内部结构与地震震源的研究也不断加深,对地震定位精度的要求也越来越高。常规的绝对地震定位方法由于受到一维速度结构的约束已经满足不了研究学者的需求,各种定位误差的存在直接影响到研究结果的可靠性(杨智娴等,2003;李乐等,2007)。因此Waldhauser等人(2000)提出了一种比绝对定位方法精度高、适用于比主事件法跨度大的地震事件群体的相对定位方法——双差定位法。该方法在我国绝大多数地区已经得到广泛的应用(胡新亮等,2002;于湘伟等,2010;杨智娴等,2003;朱艾斓等,2005,靳玉科等,2008;宋美琴等,2012;吕坚等,2007),尤其是在一些强震序列(如汶川、九寨沟地震序列)的研究中,双差定位的研究成果(黄媛等,2008;房立华等,2018)为研究该区域的发震构造提供了更加准确的参考依据。

山西北部地区是历史上强震的多发区,有史料记载以来,该地区共计发生7级以上地震4次,最大为512年山西原平的7级地震,其余3次分别是1038年定襄7级地震、1626年山西灵丘7级和1683年山西原平7级地震;6级以上地震1次,即1989年大同阳高6.1级,5级以上地震3次,即1991年忻州5.1级、1991年大同阳高5.8级和1999年5.6级大同阳高地震。大同阳高震区到目前为止仍有小震持续发生,胡新亮等(2002)认为这些中小地震的活动属于主震震源断层及其两侧岩体的继承性活动。近年来的研究成果显示,可以由现今小地震的群体活动特征来描述历史大地震震源断层的规模、产状和埋深(刁桂苓等,1999);利用地震稀疏段寻找凹凸体三维位置和闭锁段,并根据闭锁体积估算未来地震强度(M7专项工作组,2012)。这些研究的前提都需要对中小地震的震源位置进行精确定位。因此,本研究将用双差定位法(Waldhauser R,2000;杨智娴等,2003;朱艾斓等,2005)对山西北部地区的中小地震进行重新定位,得到更加准确的震源参数,进一步探讨山西北部地区地震活动空间分布特征及其与构造活动的关系。

1 资料选取及方法

1.1 资料的选取

收集整理山西省台网中心2010年1月至2019年12月ML≥1.0地震的观测报告,筛选出北纬38°~41°,东经110°~115°研究区内2649条波形记录完整、定位残差较小的地震。选用表1中的速度模型,先采用hypo2000定位程序(Klein F W,2014)对筛选出的中、小地震进行绝对定位,获得初始定位结果,再利用双差定位方法(Waldhauser R,2000)进行相对定位,计算出这些地震的准确震源位置。

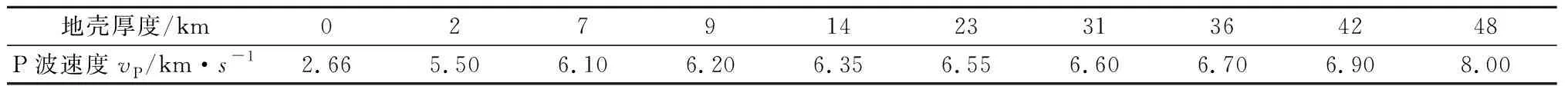

表1 定位所用速度结构

1.2 速度模型的选取

目前台网日常定位方法所用的速度模型是单一的一维速度模型;山西地区属于盆山组合区域,中间为断陷盆地,两侧为基岩隆起区,地壳结构存在横向不均性,单一的一维速度模型极大地影响了地震的定位精度。为了获得更加可靠的震源位置,通过综合分析山西北部地区地壳速度结构的多个研究成果(魏文博等,2007;张学民等,2003、2004;于利民等,1995;徐扬等,1997),并考虑到山西北部地区的中、小震多发生在盆地地区,最终选取了大同地区的山自皂台的多层S波速度结构作为初始速度模型(张学民等,2003)。

2 地震定位结果分析

2.1 定位结果

为了使研究资料更加可靠,本研究对所选观测报告的震相到时数据全部进行核对,将重新定位地震震相到时数据的平均误差控制在0.1 s以内。在重新定位过程中,选取地震观测台站≥3个、观测到时数≥4条、且震源间距≤10 km的地震进行两两组合,最终计算出2501个地震的重新定位结果,其余148次地震是由于在反演迭代过程中重新加权时与其它地震完全失去联系被程序剔除掉了。重新定位结果显示,震源位置定位误差在EW向为0.491 km,NS向为0.469 km,UD向为0.807 km,定位均方差为0.242 s。

2.2 地震震中分布特征

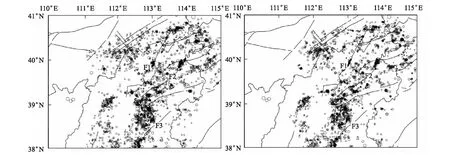

从重新定位前、后的地震震中分布来看,重新定位前地震的震中空间分布比较离散(图1a),盆地和两侧隆起区均属于中、小地震频发区域;重新定位后的地震震中空间分布更加集中(图1b),地震震中主要分布在大同和忻定盆地,在两侧隆起区地震分布较少,且绝大多数中、小地震沿断层走向成条带状分布,与断层的展布方向有较好的一致性,可以清晰地展现出地震活动与活动断层的关系。

图1 定位前、后的震中分布图中F1表示口泉断裂,F2表示恒山北麓断裂,F3表示系舟山山前断裂

2.3 地震震源深度分布特征

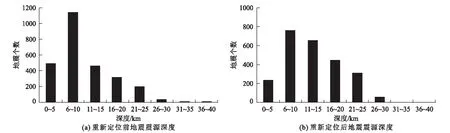

图2a、b为重新定位前、后地震震源深度分布的直方图。重新定位前的震源深度值主要分布在0~25 km(图2a);0~5 km地震数目为489次; 6~10 km地震数目为1146次,占地震总数的43%;11~20 km地震数目为466次;其余深度范围的地震事件数达400次,占地震总数的16%。重新定位后的地震震源深度值主要集中在1~25 km,0~5 km范围内的地震数目由原来的489次减少到236次,6~10 km范围内的地震数目由定位前的 1 146次变为778次,11~15 km范围内的地震由原来的466次变增加到653次,地震优势震源深度范围为6~25 km,刻画了断层的深部展布情况。

图2 重新定位前、后地震震源深度对比

3 强震区中、小地震空间分布

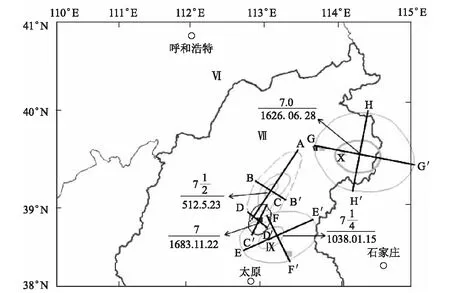

山西北部地区包括大同盆地和忻定盆地。大同盆地由马营、怀仁、阳高、六棱和阳高五个凹陷组成,忻定盆地由代县、原平和定襄三个凹陷组成。山西大同盆地位于山西北部地区,属于比较年轻的断陷盆地,盆地内沉积层厚度比山西中、南部地区的要薄,盆地内曾发生过灵丘1626年7级地震,火山活动在更新世纪也依旧存在(Xu X W,1993),且在地震剖面上显示出低速带的特征(邓起东等,1973),这些均表明该盆地内现今地质构造活动仍旧比较活跃。大同盆地的周边存在大同—天镇断裂、团堡断裂和六棱山断裂,20世纪发生在山西大同至阳高一带的3次强震(1989年6.1级、1991年5.8级和1999年的5.6级地震)均位于这三条断裂的交汇部位。忻定盆地北接大同盆地,南连太原盆地,盆地边缘受活动正断层控制,第四系构造活动具有不均一性、间歇性、突发性及周期性等特点。由于新构造运动的差异性,使忻定盆地分割成大小不同、活动差异的块体,在块体边缘是新构造运动发育和活动的地段,也是地震活动的高发地段(李建荣,2013)。山西地震带有史料记载以来发生的5次7级以上强震有3次发生在山西北部地区,分别为忻定盆地内的512年原平7级地震、1038年定襄7级地震和1683年原平7级地震(图3)。且已有的研究结果表明,山西地区内几乎所有的破坏性地震均发生于盆地尤其大型盆地内,而极少发生在断陷带的隆起区,这是由于断陷带内断陷盆地新构造强烈动力所致(苏宗正,1980)。选取512年、1038年、1683年和1626年4次大地震等震线所包围的区域,截取沿等震线长轴和短轴的剖面,从深度剖面上了解其地震深部剖面特征。

图3 忻定盆地历史M≥7.0地震等震线图及剖面位置图

图4 512年、1038年、1626年和1683年四次大地震的深度剖面

山西北部地区近期没发生中强地震,仅2009年在原平发生过1次4.2级地震,估计与上述3次历史地震强度大、分布密度高,介质破裂比较彻底,后期微破裂不发育所致(宋美琴等,2012)。忻定盆地至大同盆地南端的多参数组合结果也说明忻定盆地处于偏低应力背景下,以中小震活动为特征,近期复发强震的可能性不大(梁向军等,2019)。

4 结论与认识

利用双差定位方法对山西北部地区2010年1月至2019年12月的2649次地震进行重新定位,通过重新定位结果分析,得到以下结论:震源位置定位误差EW向为0.491 km,NS向为0.469 km,UD向为0.807 km,定位均方差为0.242 s。重新定位后的地震震中分布相对定位前的更加集中,绝大多数地震成条带状分布,与断层的空间展布有较高的一致性,能清晰地展现地震活动与活动断层的关系。重新定位前,地震震源深度分布在0~40 km之间,重新定位后,地震震源优势深度分布在6~25 km,可以看出山西北部地区的中、小地震主要发生在上地壳内;山西大同盆地中、小地震的活动性相对较高,应该引起重视。