契丹臂鞲:辽代文物考古中的一个认识误区

2020-12-24田广林陈晓菲迟文萃

田广林 陈晓菲 迟文萃

(辽宁师范大学历史文化旅游学院,辽宁大连116081)

本文所要讨论的契丹臂鞲,是指近年经常发现于辽代早、中期契丹贵族墓葬中的一种采用玛瑙、软玉或金属精制而成的瓦状手臂佩戴物。其整体造型特征是略呈十字形,作正面微鼓,背面内凹的瓦状,中间两侧凸出部分开有穿系绳链的孔眼。时下业界人士普遍认为这种器物是辽代契丹贵族用以驾鹰的手臂护具。其实,所谓契丹臂鞲,并无可靠的文献学或历史学命名依据,而说其为驾鹰的护具,也没有任何直接的证据。本文似从考古学、历史学和文物学互证的方法入手,就这种时代特色鲜明的古代民族文物的发现、定名与功能用途问题,试作讨论。

一、考古发现情况

这种辽代手臂佩戴物,于20 世纪80 年代以来相继以“瓦状玉饰件”“菱形饰”“带卡”“臂鞲”等名称见于著录。目前见于报道且有明确出土地点者,至少有8 例9 件。

1、张扛村辽代墓葬。张扛村辽代墓群于1980 年发现于辽宁锦州市小凌河东北岸的沈家台乡张扛村境内,前临小凌河,后依丘陵。同年8 月,锦州市博物馆在这里共发掘清理辽墓4 座,发掘者据墓葬形制和出土文物,定为辽代早期墓葬。其中,在2 号和3 号墓葬均曾发现当时称之为“瓦状玉饰件”或“玛瑙饰”的十字形瓦状手臂佩戴物。

其中的2 号辽墓系一石室石棺仰身直肢墓葬。墓室以毛石砌作方形,墓顶采用叠涩法筑成半球状穹庐顶,石棺置于墓室后部,为一高台基式五脊单檐仿木建筑,石棺的内壁和外壁,均以线刻手法施以仪卫、内侍、逐猎等题材的画像。原报告对此墓出土的十字形手臂佩带物的描述是:“瓦状玉饰件,白玉质,长圆,如瓦状内曲,长8.5 厘米、宽4.5 厘米。”

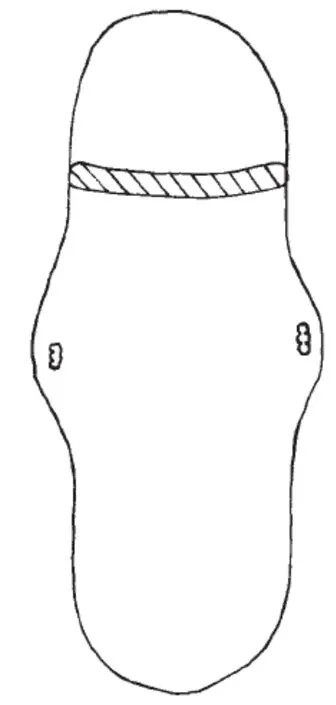

3 号墓为一遭到严重盗扰的方形砖室墓葬。(据原报告图一五所附线图三)此墓也曾出土一件当时称之曰“玛瑙饰”的手臂佩带物(图1)〔1〕。据这两座墓葬中出土的风格一致的仙鹤花草纹铜鎏金大带、陶质鸡冠壶、玛瑙璎珞以及2 号墓石棺画像中的执骨朵侍卫、提皮囊壶内侍等信息分析,两座墓葬的主人均属辽代早期地位较高的契丹上层人物。

2、前窗户村辽墓。1972 发现于朝阳县二十家子乡前窗户村,同年由朝阳市博物馆发掘。此墓为一保存完好的石室石棺中年女性墓葬。发掘者据墓室形制和墓中出土的雕制精细的石棺、婴戏纹银鎏金大带、银鎏金鞍马用具、花式杯口凤首瓶、扁方体双孔鸡冠壶,认为此墓属辽朝中期偏早的契丹上层女性墓葬。墓中出土的陶瓷、鎏金银、玛瑙、象牙等各类随葬物品共有200 余件,其中出土于石棺之内的玛瑙饰品中包括一件“菱形饰”,由于出土时人骨已朽,故未标明准确出土位置。原发掘报告对此器的描述是:“菱形饰:一件。抺角菱形,边有双孔,质微透明,色淡白有缘带。长8.4、宽3.5、厚0.7 厘米。”〔2〕显而易见,这无疑也是一件十字形瓦状玛瑙臂上佩戴物器,只是0.7 厘米的厚度有些偏厚,疑是报道有误。

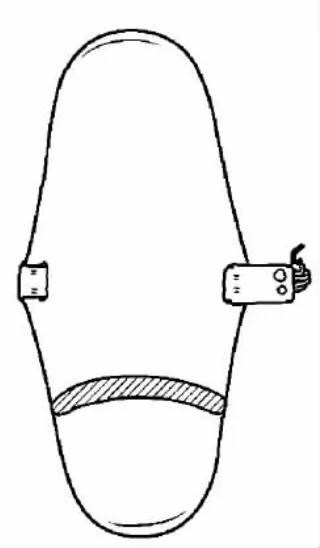

3、叶茂台8 号辽墓。叶茂台8 号辽墓位于今沈阳市法库县叶茂台镇西老虎窝山下,这是一座早期被盗的辽朝中期大型契丹贵族砖构墓葬。1974 年清理时,在主室砖砌尸台之上和周围发现一男二女三颗头骨,随葬物品除了残存的铜丝网络殡具和各类瓷器、铁器外,还在砖砌尸台中部发现菱形“滑石带卡”一件,墓葬清理者对此器的具体描述是:“菱形,中部有2 个方形小孔,青绿色,色泽莹润。长8.3、宽3.6、厚0.5 厘米。”〔3〕据发掘报告所附墓葬平、剖面图及出土器物线图分析,此器也应是一件十字形瓦状手臂佩带物(图2)。又据“色泽莹润”的具体描述,此器所用材质,似乎也不是硬度较低的滑石,应为玛瑙抑或软玉质地。

4、辽陈国公主墓。辽陈国公主与驸马萧绍矩合葬墓1986 年发现于内蒙古通辽市奈曼旗青龙山,这是一座保存完好且经科学发掘的契丹国戚大贵族纪年墓葬。由于未经任何盗扰,丰富的随葬物品除少量因墓中渗水而致稍有漂移之外,绝大多数都保持在原来位置,由此决定了这座墓葬材料所具有的特殊重要的学术价值。

图1 张扛村3 号辽墓出土十字形瓦状玛瑙臂上佩戴物

图2 叶茂台8 号辽墓出土十字形瓦状臂上佩戴物

发掘者张郁先生于1987 年首次公布发掘简报的同时,著《辽陈国公主夫妇殡葬服饰小记》,文中披露:“驸马左肘网络之外戴有一块乳白色椭圆形石片。表面微凸,边缘有穿孔,系以金链。”同时指出“此物不像装饰品,似乎有射鞴(臂鞲)一类物品的功用”〔4〕。这是学术界关于这种契丹手臂佩戴物的性质和功用所做出的最早探讨。

图3 辽陈国公主墓出土十字形瓦状玉质臂上佩戴物

1993 年,在张郁、孙建华、希木德共同执笔的正式发掘报告——《辽陈国公主墓》一书中,始把发现于驸马萧绍矩左臂上的金链玉质手臂佩戴物定名为“玉臂鞲”〔5〕。据作者描述,此器出土时,“戴于驸马左臂银丝网络之外,白玉制,泛灰,表面磨光。呈椭圆形片状,正面略弧,背凹。左右两侧各有一个椭圆形长孔,孔内各穿系金链2 条,链两端各用双股金丝连接。臂鞲凹面套于臂上。长9、宽3.4、厚0.35 厘米。金链各长7.5 厘米,金丝直径0.04厘米”(图3)。关于此器的具体用途,发掘者在《报告》中修正了当初在《辽陈国公主夫妇殡葬服饰小记》中关于“此物不像装饰品,似乎有射鞴一类物品的功用”的说法,认为“玉臂鞲出土时套于驸马左臂之上,从形制和所戴位置推测应该与驾鹰有关”〔6〕。同时还进一步指出,这种用于驾鹰的玉臂鞲与同墓随葬的“木弓、木弓囊、银刀、铁刀、剌鹅银锥”等均属辽代契丹民族用于畋猎生涯的“工具与用物”〔7〕。《辽陈国公主墓》一书关于辽人这种特殊形制的手臂佩戴物品的定名与定性,得到相关研究和著述者的普遍认同。从此,这类契丹文物遂被认定为辽人用于驾鹰的臂鞲,因袭相沿,众口一词而鲜有异议。

5、英凤沟7 号辽墓。英凤沟7 号辽墓是赤峰市敖汉旗博物馆1988 年在该旗新地乡英凤沟村辽金墓群中清理的一座规模最大、保存完好的成年男女合葬墓,墓中共出土各类随葬品160 余件(套)。由于墓葬未经盗扰,出土的器物基本保持在原位。清理者据墓内出土的鎏金银覆面和扁平双孔鸡冠壶,认为属于辽代中期墓葬。在墓主人腰侧手臂处,发现一件十字形玛瑙瓦状物,“有云状纹理,磨制。呈瓦状,中部两侧起尖节,穿扁斜孔,孔壁出尖齿,应为穿带牢固所设”。墓葬清理者援陈国公主墓相同发现的定名之例,称之曰“玛瑙臂鞲”,同时采纳了其用途是用于驾鹰的“工具与用物”的说法,并进而强调其使用方法和功能是“缚于腕部以防擎鹰时被鹰爪抓伤”(图4)〔8〕。

6、彰武朝阳沟2 号辽墓。朝阳沟2 号辽墓位于阜新市彰武县苇子沟乡朝阳沟村,系一辽代早期砖构方形单室契丹贵族夫妻合葬墓。此墓虽然早期多次被盗,但1999 年清理发掘时,仍出土各类随葬物品655 件。其中包括出土于男性墓主人腰际之处的银鎏金质地手臂佩戴物一件,原报告称“鎏金银韝”。此器“打制成型,银质厚重,椭圆形,正面略弧,背面内凹。左右两侧各有一个椭圆形长孔。孔穿系似手镯式圆环分为三节,通过活卡扣相连。……韝面錾刻二摩羯鱼纹,双尾相接对戏。长9.5、宽4、厚0.2 厘米”(图5)。发掘者根据用以佩戴的“似手镯式圆环”的长度和以往有关驾鹰之物的成说,认为“其用途是戴在手腕上护腕驾鹰,不围猎时摘下”。同墓出土的金银器还包括具有明显突厥文化风格的双面人头鎏金银铃2 件、鎏金银蹀躞带1 副以及一批饰有双翼对马纹、双鹿纹、珍珠纹的鎏金银饰片〔9〕。

7、松山区哈喇海沟辽墓。哈喇海沟辽墓系辽代早期契丹贵族墓葬,位于赤峰市松山区大夫营子乡头道杖房自然村西山坡。2007 年赤峰市博物馆、松山区文管所在清理发掘时,出土一件“红色玛瑙臂鞲”,此器为“椭圆形片状,正面略弧,背凹,左右两侧各有1 个扁长孔,表面磨光,长8.5 厘米,宽3.6 厘米,厚0.4厘米”(图6)〔10〕。

图4 英凤沟出土十字形瓦状玛瑙臂上佩戴物

图5 朝阳沟二号辽墓出土十字形瓦状鎏金银质臂上佩戴物

图6 哈拉海沟出土十字形瓦状玛瑙手臂佩戴物

8、凉城水泉M27。凉城水泉M27 为一座保存完好的辽代早期竖穴土坑墓葬,位于内蒙古乌兰察布市凉城县永兴镇水泉村北坡地,2008 年经内蒙古文物考古研究所发掘。墓主人为男性,仰身直肢,左手腕部出土玛瑙臂鞲一件。原报告称“墓主左手腕部有玛瑙臂鞲,红色玛瑙,表面磨光,有天然纹理,正面中心有一金色圆点。椭圆形片状,正面略弧,背凹。左右两侧各有一椭圆形长孔,孔内各穿一银片做钮,银片上残留少许双股银丝。长8.2、宽3.7、厚0.35 厘米”(图7)〔11〕。人骨研究结果认为:“水泉辽代居民在体质特征上与中世纪蒙古高原、外贝加尔地区古代人群及突厥人群聚为一类,而与契丹人群存在一定的形态学差异。”〔12〕发掘者据此并结合墓葬形制和同时出土的蹀躞带、人首铜铃等大量突厥式随葬物品,认为水泉辽墓的性质属于突厥贵族遗民墓葬。

综合上述,可以得出如下几点认识:

1、目前考古发现中见于正式报道的所谓辽代臂鞲,集中出土于今内蒙古东部和辽宁西部契丹本土地区的辽朝早期到中期契丹高级贵族墓葬,其中,属于辽朝早期的有6 件,属于中期或早中期的有3 件,至辽朝晚期消失不见。这意味着这种特殊的辽代遗物流行于辽朝早期到中期的契丹上流社会。

2、这是一种前所未知的辽代契丹文物。在辽陈国公主墓发现以前,曾以“瓦状玉饰件”“玛瑙饰”“菱形饰”或“滑石带卡”等名称见于著录,陈国公主墓发掘报告发表之后,始被定名为臂鞲,相尚流传,几乎成为定论。

3、其所用材质以玛瑙最为常见,其次是软玉和银鎏金,形制规整,做工精细,男女都可佩戴。目前发现的有准确出土位置者,均套系在墓主人左侧手臂之上。

图7 水泉M27 出土十字形瓦状玛瑙臂上佩戴物

二、关于定名问题

考古发现的这种十字形瓦状手臂佩戴物于史失载。检读今本《辽史》,有关“鞲”的著述,仅有一条文义不甚明晰的记录。所谓“舆:以人肩之,天子用韝络臂绾”〔13〕。这里的“用韝络臂绾”,可以理解为给契丹皇帝擎抬肩舆的执役人员,要统一穿着配备有臂鞲的制服;又可以理解为这里讲的是辽帝所用肩舆的制作或装饰制度。可以肯定的是,不论作何种理解,都与我们所讨论的辽代十字形瓦状手臂佩戴物无关。所以,今人称上文列举的各式辽代手臂佩戴物为臂鞲,并无史传依据。大量的文献记载和丰富的考古材料都充分证明,中国古代臂鞲的基本款式与形状,是一种置于手臂之上的护臂或套袖,其功能是用以束缚衣袖以便于射箭及其他动作。这就是说,今人语境中的辽代契丹臂鞲,与典籍记载和考古发现的古代臂鞲,根本对不上号!

在古代汉语中,“鞲”又作“韝”,从“革”或“韦”(熟牛皮,亦即革),冓声。商周之际,臂鞲通常是士人套在左臂之上,用以束敛衣袖、方便射箭、保护肌肤的一种以红色皮革制作的射鞲。《仪礼·大射礼》:“司射适次,袒决遂。”汉郑玄《注》曰:“司射,射人也。次,若今时更衣处,张帏席为之,耦次在洗东南。袒,左免衣也。决,犹闿也,以象骨为之,着右巨指,所以钩弦而闿之。遂,射鞲也。以朱韦(红色熟牛皮)为之,着左臂,所以遂弦也。”

这种射鞲,除了称之曰“遂”外,有时还称作“拾”。《周礼·夏官·缮人》:“缮人掌王之用弓、弩、矢、箙、矰、弋、抉、拾。”这里的“拾”,即指臂鞲。大体上说,当射之时谓之遂,非射之时则谓之拾。《仪礼·乡射礼》:“司射适堂西,袒决遂。”郑玄《注》曰:“遂,射鞲也。以韦为之,所以遂弦者也。其非射之时,则谓之‘拾’。拾,敛也。所以蔽肤敛衣也。”

从文化发生学意义上分析,射箭活动源于渔猎时代晚期弓箭的发明,最初的射箭属于生产性质的狩猎活动。后来,随着社会分层、分级的日益扩大和国家文明的产生,遂相应地渐次赋予射箭活动以武事和礼仪性质。概而言之,最早的臂鞲应是用于狩猎生产活动中的射鞲。此间的臂鞲,均为着于左臂之上用以遂弦护肤的单鞲。后来,又发展出现了用于武事的戎服臂鞲和用于射礼仪式场合的礼服臂鞲。据《仪礼》等先秦典籍,射礼仪式上的礼服臂鞲直接绍续远古遗风,仍为单鞲。戎服臂鞲则因宜施制,戴于左臂的单鞲和左、右臂均戴的双鞲互见(图8)。

西周之际是礼制通行的时代,先秦典籍所载以“遂”、“拾”等为名的臂鞲,均为礼鞲。其中,《仪礼》虽然成书于春秋之际,但其所记一应礼文仪式,却不以春秋为限,还包括诸多春秋以前的事例。如大射和乡射,即分别为西周以来的诸侯之礼和大夫之礼。周代贵族行射礼过程中所服戴的臂鞲,均属有别于常服和戎服的礼服范畴。

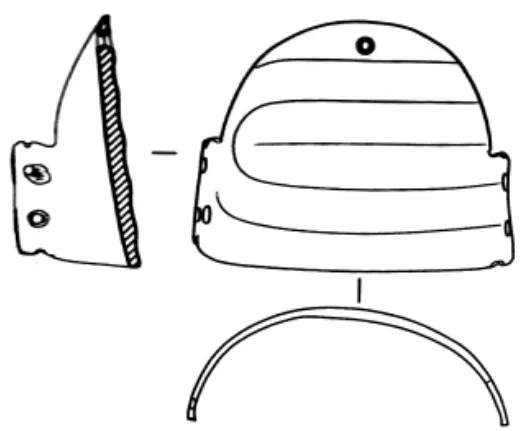

先秦时期的臂鞲实物,见于新疆鄯善县吐峪沟洋海夏村墓葬出土资料。2003 年,新疆吐鲁番学研究院、新疆文物考古研究所在这里曾发现4 件古代臂鞲,分别出土于编号为ⅠM21、ⅠM150、ⅠM157 和ⅠM195 号墓葬,年代约当商周之际至战国晚期〔14〕。其基本款式特点是以整块红色牛皮缝合而成的筒状护臂(图9)。

除ⅠM195 在清理前已遭破坏而导致原佩戴位置不详外,其余3 件出土时都套在左臂之上。新疆洋海古代臂鞲的发现,客观地印证了汉代经师所谓射鞲“以朱韦为之,着左臂”的真实可信性。

春秋战国以降,随着“礼崩乐坏”而引发的深刻社会变革,当初常用于礼服的臂鞲遂逐步普及扩大到社会各阶层日常穿着的常服范畴。于是,常服臂鞲便从此走进了史家著录的视域。

两汉之际,用于士庶常服之上的臂鞲,所采用的材质与三代之际的射鞲不同,通常都是以人工织物制成,故从“衣”,而不是从“韦”或“革”,所以有时写作“褠”。而富贵阶层和豪门之家下人所服臂鞲,则流行采用锦帛材质制成的“锦臂鞲”,具有明显的装饰功能。《汉书》卷65《东方朔传》载西汉时,年轻貌美的董偃以近幸汉武帝年迈的姑母馆陶公主而得势,“号曰董君”。一次武帝召见,“董君(偃)绿帻傅韝”,“随(公)主前,伏殿下”。韦昭《注》曰:“韝形如射韝,以缚左右手,于事便也。”颜师古《注》曰:“绿帻,贱人之服也。傅,著也。韝即今之臂韝也。”风光一时的董偃以私通公主,有违礼数而心中有鬼,故临时换装,头戴绿巾,身着臂鞲,还原了符合自己身份的下人装扮。其实,董偃当时不光戴的是绿头巾,臂上之鞲也应是绿色的。《后汉书》卷10《明德马皇后纪》载东汉初年,力倡节俭的马后曾说:“吾为天下母,而身服大练,食不求甘,左右但著帛布,无香薰之饰者,欲身率下也。以为外亲见之,当伤心自敕,但笑言太后素好俭。前过濯龙门上,见外家问起居者,车如流水,马如游龙,仓头衣绿褠。”为明德马皇后所看不惯的东汉初年外戚之家下人(仓头)所服“绿褠”,应即锦臂鞲。

图8 洛阳金村出土战国铜镜所见服戴双鞲的武士形象

图9 洋海ⅠM150 号墓葬出土臂鞲

与贱民服用绿色臂鞲有别,秦汉魏晋之际官员的官服和下层公务人员的工作制服,则服用红色的“绛褠”。《晋书》载十六国时前燕黄门侍郎申胤语曰:“朝服虽是古礼,(但)绛褠始于秦汉,迄于今代,遂相仍准。”〔15〕《后汉书》卷119《舆服志》:“驿马三十里一置,卒皆赤帻绛韝云。”

隋唐宋金元明以来,给各级官服配备红色织锦制成的绛褠,成为历代的定制,并同时普遍应用于皇家和高级官僚贵族的礼仪队伍。《隋书·百官志》:“其尚书令、仆、御史中丞,各给威仪十人,其八人武冠绛韝,执青仪囊在前。”《新唐书·仪卫志》《宋史·仪卫志》《宋史·乐志》《元史·舆服志》《明史·舆服志》均有官服、仪仗礼服服用锦臂鞲的大量记载。由于锦臂韝在唐以后的社会生活中具有十分广泛的应用,故经营锦臂韝遂成为下层人士的谋生内容。《宋朝事实类苑》载“鲁人李廷臣顷官琼管,一日过市,有寮子持锦臂韝鬻于市者”。

古代锦臂鞲的实物资料,近年也曾有所发现。1995 年,在新疆尉犁县营盘地西汉后期墓地编号为15号的古墓中出土长方形丝质刺绣护臂一件,长14、宽8 厘米。四角各缝缀一条淡黄色绢带,出土时系扎在死者的左臂肘部〔16〕。同年,新疆文物考古研究所在新疆和田民丰县尼雅遗址汉魏时代精绝国(丝绸之路南道的小国)王族墓葬中发现“五星出东方利中国”织锦护臂一件,总体形状作圆角长方形,白色绢缘,缝缀6 条白绢系带,长18.5、宽12.5,系带长21 厘米(图10)〔17〕。

图10 民丰尼雅遗址出土臂鞲

通过这两件锦臂鞲实物,可以知道,汉魏之际的锦臂鞲是一种采用长方形的锦帛,在边角处缝缀系带而成的护臂。

以臂鞲驾鹰的较早记载,见于《后汉书》卷34《梁统传》附《梁冀传》。该书言梁冀“好臂鹰走狗,骋马斗鸡”。《梁书·张充传》载张充在少年时,“不持操行,好逸游。(其父张)绪尝请假还吴,始入西郭,值充出猎,左手臂鹰,右手牵狗,遇绪船至,便放绁脱韝,拜于水次。”这里的“绁”是牵狗的绳索,“韝”则是臂鹰的臂套。《南史·梁武帝本纪》载将军房伯玉、徐玄庆上言梁武帝语曰:“我曹武将,譬如韝上鹰。”

古代以臂鞲驾鹰的实物资料,常见于唐辽墓葬壁画。如陕西乾县唐懿德太子墓、内蒙古敖汉喇嘛沟辽墓、扎鲁特旗浩特花辽墓都曾发现以臂鞲驾鹰的绘画题材①参见周天游编.唐墓壁画珍品:唐懿德太子墓壁画〔J〕. 北京:文物出版社,2002;邵国田主编.敖汉文物精华〔M〕. 呼和浩特: 内蒙古文物出版社, 2004.247;董新林.辽代文化的历史画卷扎鲁特辽墓〔J〕.文明,2002(4):4.。这种驾鹰臂鞲,有如现在常见的长筒手套(图11),而与时下业界所说的契丹式硬体臂鞲没有任何相同之处。

图11 唐辽墓葬壁画中所见驾鹰臂鞲

要之:丰富的文献典籍和大量考古学材料都共同表明,中国古代上自商周,下迄唐宋金元,各种臂鞲的基本款式,都属筒状的手臂护套。与辽墓出土的十字形瓦状臂上佩戴物,判然有别。所以,这种流行于辽代早、中期的十字形瓦状硬质手臂佩戴物并不是臂鞲。

如前文所述,学界以这种特殊的辽代遗物为契丹臂鞲的说法始于1986 年辽陈国公主与驸马萧绍矩合葬墓的发现。当时由于找不到直接的文字依据,同时也缺乏可资参考比对的文物考古材料,发掘者张郁先生最初据造型特点,把这种器物称之曰“椭圆形石片”。关于其具体功能用途,由于出土于驸马的左臂,遂作出“似乎有射鞴(臂鞲)一类物品的功用”的推测。后来又进一步据契丹民族传统的渔猎文化背景,将其定名为“臂鞲”。现在看来,这应该是一个误解。

既然流行于辽代早、中期契丹上流社会的这种手臂佩戴物并非中国传统意义上的臂鞲,目前又由于史书失载而找不到确切的定名依据,出于稳妥起见,笔者建议暂时以辽代十字形瓦状手臂佩戴物称之。

这里还要顺便指出的是,由于张郁先生1987 年在《辽陈国公主夫妇殡葬服饰小记》一文中首次发表驸马左臂上的金链白玉佩系物时,曾使用了一个“射鞴”的概念,并在“射鞴”之后以括号标注“臂鞲”二字,意思是“射鞴”同于“臂鞲”。其实,中国古代只有射鞲而无“射鞴”。这里的“鞴”字,乃是“鞲”字的错别字。“鞴”音“背”,此字同“鞁”,其义为车马用具。而“鞲”又作“韝”,由于后世多以布帛为之,因又作“褠”。《说文》:“韝,臂衣也。从韦。冓声。”段注曰:“射韝者,《诗》之‘拾’,《礼经》之‘遂’,《内则》之‘捍’也。《毛传》曰:‘拾,遂也。’《大射注》曰:‘遂,射韝也。以朱韦为之,着左臂,所以遂弦也。’凡因射着左臂谓之射韝,非射而两臂皆着之以便于事谓之韝。许不言射韝者,言臂衣则韝在其中矣。《东方朔传》曰:‘绿帻,傅(缚)青韝。’韦昭曰:‘韝,形如射韝。以缚左右手,於事便也。’崔豹《古今注》曰:‘攘衣,厮役之服。取其便于用耳。乘舆进食者服攘衣。’按:攘衣即韝也。以绳纕臂谓之絭,以衣敛袖谓之韝。其字或作褠。”〔18〕同书《冓部》:“冓,交积材也。像对交之形。”〔19〕这两个字,虽然形近,而音、义相去甚远。这个错误的出现,究竟是出于书写之误还是排版的原因,现在我们已无法知道。可能是受到这个错字的影响,故近年的相关著述中,常见有人使用“臂鞴”来论证和描述这种契丹手臂佩系物,应属以讹传讹了。

三、关于功能用途

通过前文的论证可以知道,这种辽代契丹贵族的手臂佩戴物与中国传统的臂鞲并不能同日而语。所以,关于这种特殊的古代民族文物的定名,目前还应是一个有待于进一步深化认识的学术问题。而关于其具体的功能用途,自从《辽陈国公主墓》发表以来,在以往的相关著述中,几乎众口一词,均认为是戴于手臂之上用以驾鹰时防止手臂被抓伤的臂鞲或鹰托①林秀贞.契丹春水玉及相关问题.海峡两岸古玉学会议论文集〔C〕.台北:台湾大学出版委员会,2001;许晓东.辽代玉器研究〔C〕.北京:紫禁城出版社,2003;彭善国.辽墓鹰猎题材壁画及相关文物初识〔J〕.边疆考古研究,2004(1);邵国田.辽代双凤纹银鎏金臂鞲浅析〔J〕.检察风云,2008(9),等等诸多论著都采纳了这种说法。。但是,这样的看法或说法,同样既找不到直接的文献记载,也没有任何可靠的考古实证,只是今人的一种想象或推测。人们所以称这种器物为辽人驾鹰的臂鞲,最根本的依据是它的出土位置是位于手臂之上,因而难免存在着一系列的疑点。

首先,如果这种手臂佩戴物是用于驾鹰护具的话,它应该是置于小臂衣袖外侧或者手背之上,以便起到防止被鹰抓伤套袖或手臂的作用。可是,据前文所述,在目前见于报道的9 件考古发掘品中,保留有完整佩系绳链者共有两例,一件出土于陈国公主与驸马合葬墓,另一件出土于朝阳沟。迹象表明,这两件物品的佩戴位置,既不在衣袖之外,也不在手背之上。

据报道,陈国公主墓在清理时,两具骨骸及身上所穿丝织衣物均已腐朽殆尽,仅存头骨及少量牙齿,但全身罩裏的银丝网络及各种金银珠玉佩饰还完好地保留在原来位置。此墓发现的白玉手臂佩戴物出土时戴在驸马的左小臂接近腕部的银丝网络之外。根据《报告》,此器的宽度是3.4 厘米,两侧的金链长度各为7.5 厘米,连接金链两端的双股金丝长度原《报告》未做报道,但据图五三提供的线图比例计量,其长度约为10 厘米。这就是说,金链加上金丝的长度约为25 厘米,再加上器物本身3.4 厘米的宽度,总共约近30 厘米。又据《报告》:“从网络上残存有丝织品分析,在穿着网络前,死者贴身应着有内衣或以丝织品包裹,网络套于随身衣着或丝织品的外层。在网络的外层,也发现有残朽丝织品,似在网络套上之后,又加罩一层丝织品外衣。”〔20〕综合各种信息,可以肯定,这件金玉质地的手臂佩戴物以其仅有30 厘米的长度,只能紧套在有丝织品内衬的银丝网络之外,而不可能套在网络外部的丝织衣物之上。不仅如此,如果做进一步的仔细观察则不难发现,连接这件臂上佩戴物金链两端的双股金丝与此器精美的制作工艺并不协调(如图3),一个合理的解释是此器在墓主人生前应是用两侧的金链直接贴身佩系在手臂之上,当墓主人死后被罩裏上有丝织内衬的银丝网络时,由于当初为贴身佩系而设计的原装金链的长度不够,故又另外配加了一段双股金丝。如此说来,这种戴在外衣里面的手臂佩戴物,根本不具备防护鹰爪登抓的功能。

朝阳沟2 号辽墓出土的鎏金银质瓦状手臂佩戴物,是通过一条三节錾花鎏金银片连接而成的手镯式环形银链直接贴身戴在手臂之上。因为此墓的主人死后未曾使用金属网络殡葬,故其环形银链的款式、尺寸和佩戴方式在随葬时未经任何改动。由于受到约定俗成的“臂鞲说”的影响,发掘者在编写发掘报告时认为“其用途是戴在手臂上护腕驾鹰,不围猎时摘下”。如果从设身处地的角度思考,契丹人在贴身佩戴这种长达9.5、宽仅4 厘米的硬体物件时,假如将其置于手腕上方的小臂之上,则必为衣袖所掩而无法起到防护作用;假如将其置于手腕之处,则既不方便手部活动,同时也由于器体偏窄而起不到防护肌肤被抓伤的效能。

其次,考古发现的大量绘画和雕塑资料表明,唐辽之际中国北方一带的驾鹰护具,采用的都是软体的长筒手套,而这种软体长筒手套之上也从未发现有任何所谓鹰托或护具之类的附加物品。其中,绘画材料除了前文提到的陕西乾县唐懿德太子墓、内蒙古敖汉康家营子辽墓、扎鲁特旗浩特花辽墓出土的壁画外,还见于唐章怀太子墓〔21〕、内蒙古翁牛特旗解放营子辽墓、敖汉旗康家营子辽墓壁画〔22〕以及敖汉发现的辽代木门板画(图12)〔23〕。值得注意的是,上述绘画材料,除了解放营子辽墓壁画和敖汉门板画外,所表现的唐辽驾鹰人物均是右手擎鹰,这一点与辽代的十字形瓦状手臂佩戴物均戴于左臂之上也不相符。丰富的考古学研究资料表明,这种瓦状玉器既与射鞲无关,也不是驾鹰的护具。

那么,其功能和用途以及性质究竟是什么呢?如果我们把搜寻的目光进一步延展,便不难发现,这种形制特殊的器物,应是一种用以标明身份地位的礼仪性佩饰。

图12 辽代木门板画所见仪卫驾鹰图

图13 牛河梁红山文化积石冢出土玉臂饰

图14 太原金胜春秋晚期晋卿赵氏大墓出土瓦状玉臂饰

1986 年,辽宁省文物考古研究所在对牛河梁红山文化积石冢遗址第三地点实施发掘过程中,于该地点编号为M9 的成年男子玉殓葬中,曾发现一件置于墓主人骨架右胸部的红山文化玉臂饰。该器玉质细润,工艺精湛,器身整体呈瓦状,上弧下方,下侧直边两侧钻有供佩系之用的孔眼,外侧弧面自上而下采用减地方法磨刻出5道等距瓦沟状回纹。通高6.2、弧长8、宽3、厚0.3 厘米(图13)〔24〕。这是目前所知,年代最早的一件高规格人体臂上礼仪佩饰。同类玉器,还见于赤峰市敖汉旗大甸子夏家店下层文化墓地659 号墓葬出土的一件玉质曲面牌饰,其年代略当夏商之际〔25〕。牛河梁红山文化积石冢墓地和大甸子夏家店下层文化墓地所在的辽西一带,为契丹本土故地,这两件早期高规格瓦状玉质臂上佩饰的出土发现,极其耐人寻味。

到了周秦汉魏之际,这种形制的玉质臂饰仍在持续传承。1988年,山西省考古研究所等单位曾在太原金胜村251 号春秋大墓中发现一件椭圆形瓦状青玉臂饰,长5.8 厘米,宽3.2 厘米,器表遍饰蟠虺纹,器体中部施以十字形装饰,两侧各开有用以佩系的方孔或圆孔(图14)〔26〕,其形制与前文所论契丹式手臂佩戴物高度相似。

与金胜瓦状玉臂饰形制相似,风格相近的同类玉器还见于美国旧金山亚洲艺术博物馆收藏的一件所谓“龟背形玉饰”〔27〕。此器形制款式与太原金胜瓦状玉臂饰高度相似,器体中部也有十字形装饰图案,两侧同样开有用以佩系的孔眼。所不同者,一是器表饰以谷纹,其年代要晚于金胜玉臂饰,应为自中国流出的战国遗物。二是器体修长,呈瓦状内凹外凸(图15)。相形之下,辽代常见的瓦状手臂佩戴物与此器在造型上的亲缘关系更为密切。

2015-2016 年度,在洛阳寇店镇西朱村发现的曹魏明帝高等级墓葬中,也曾出土一件雕琢精美的白玉臂饰(M1:392)。此器长9 厘米、宽5 厘米。整体造型呈瓦状拱起,前缘上扬。四角各钻有2 个用以佩系的圆形穿孔(图16)。在发掘简报中,发掘者也把这件玉器称之曰玉臂韝〔28〕。

众所周知,玉器是社会分化的产物,是古代社会掌控者用以辨别等级、区分贵贱、协调人际关系、借以实现社会控制的道具。分布于契丹故地辽西一带的红山文化与夏家店下层文化玉敛墓葬,均为当时社会上层管理者的墓葬,而这种玉质上乘,工艺精湛的手臂饰物,在红山文化和夏家店下层文化玉器中均属罕见。据考,太原金胜大墓为春秋晚期晋国执政上卿一级贵族人物的墓葬,洛阳西朱村曹魏墓葬乃曹魏政权第二代皇帝魏帝曹叡之墓。由此可以看出,上起距今5000 多年以前的红山文化,历夏商周秦以迄汉魏,这种高等级玉器的使用范围,仅限于极少数社会顶层人物,标识身份地位的礼仪用器功能十分明显。

如果把上述4 件辽以前的玉质臂饰与辽代的瓦状玉质手臂佩戴物进行比较,则可以清楚地看出蕴含在其中的诸多密切的内在关系:其一,此类器物均作正面外凸,背面内凹,便于附着手臂之上的瓦状,两侧均有穿系佩系绳链的孔眼;其二,体量普遍偏小,除了牛河梁出土的红山文化玉臂饰略大一点(长6.2、宽8厘米)以外,其余均长不过10、宽不过5 厘米,根本不具备防护鹰爪蹬抓的功能;其三,具有明确出土地点者,均发现于高等级墓葬,且用料考究,做工精湛。总而言之,这种体量偏小,工艺精湛的高规格金玉器具,绝非“蔽肤敛衣”,“着之便于事”的实用器具,而是历代社会上层人物用以表示崇高身份地位的礼仪佩饰。

图15 旧金山亚洲艺术博物馆收藏的“龟背形玉饰”

图16 洛阳西朱村曹魏明帝墓出土瓦状玉臂饰