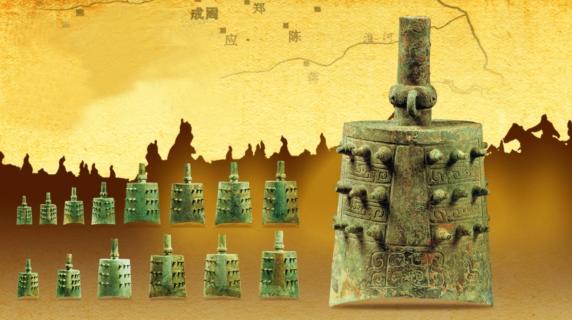

晋侯稣钟:又分又合的青铜重器

2020-12-23秋慈

秋慈

中国是钟的王国。远古时代,我们的祖先就创造了世界上最早的钟,并有“钟鸣鼎食”的灿烂文明。编钟是古代成组的青铜打击乐器,将成系列的青铜甬钟或青铜钮钟悬挂在木架上,击奏以发出声音。音色清脆、悠扬,穿透力强,宛如歌唱,所以也有“歌钟”之称。西周以后的编钟常用于宫廷雅乐,每逢征战、宴会、祭祀,都要演奏编钟。

说起编钟,大家都知道声闻中外的曾侯乙编钟,它是中国古代音乐史上的一个光辉成就,为今天古音律和编钟制造的研究提供了珍贵的实物资料。早在距今3 000多年前的晋国,有这样一组编钟,踏着历史的余音袅袅而来,它虽不及曾侯乙编钟磅礴大气的音律、制作以及铭文,但它比曾侯乙编钟早400年左右,它便是晋侯稣钟。

专家百万买“赝品”

1992年,在香港的古玩市场上出现了14枚编钟,由于这套编钟的土锈,尤其是铭文为刻制,非铸造等情况,被一些博物馆和藏家认为是赝品,因而无人出手。时任上海博物馆馆长的马承源先生,经香港张光裕教授介绍,看过这套编钟的资料后断定是真品,并利用店家急于甩货的心理,以百万之价买下了这14枚编钟。

马承源先生是我国著名的青铜器鉴定专家,他在上海博物馆工作了近半个世纪,担任馆长长达14年之久,为上海博物馆收集了数以万计的珍贵青铜器,使不出土青铜器的上海成为中国青铜器收藏、研究和展示的重镇。

虽然马承源先生的地位很高,但是,买回这套“赝品”依然受到了业内的普遍质疑,他们认为编钟可见青铜之黄色,与锈蚀程度不符;铭文为刻上去的,作伪痕迹清晰;每件器物的铭文莫名其妙,一点都不通顺;大家不曾想这么有名的大专家也会走眼,可谓“马失前蹄”。

面对争议,马承源先生并没有动摇,他认为这些编钟从器形上看,为西周时期青铜器不会有错。对于别人的反对意见,他有针对性地指出:“锈蚀的情况,说明这些编钟应该是出土不久,此前一直被深埋;铭文的字体结构也符合当时的风格,虽然不是铸而是刻,确实令人疑惑,但不买回来,它们就会流失国外,这个险值得冒;至于铭文的读法,不能一器一读,而要将编钟排定顺序,连贯起来读,便豁然通顺,而且从叙事的语法上看,也不存在问题。”

这14枚编钟的最后一枚,上面铭文的最后三字为“稣其邁(万)”,显然,从内容上来说,是突然断掉了,并没有完结,因此可以确定編钟并不完整,还有缺失的部分。

原本是完整的16件

可巧的是,1992年底,在山西天马—曲村遗址进行抢救性发掘中,从晋侯墓地M8号墓当中出土了带铭文的两件编钟,一件的铭文为“年无疆,子子孙孙”,另一件的铭文为“永保兹钟”,属于铭文中处于结尾处的习用语。可是,“年无疆”一语读不通,显然这座被盗过的墓中,原来不只这两件编钟,还有其他的,因此文字内容有缺失。

听说上海博物馆抢救回晋国编钟的消息后,第二年考古学家邹衡先生就带着天马—曲村遗址M8号墓的图文资料来到上海博物馆观摩,尤其是对比了编钟的资料。邹衡先生和马承源先生发现,两处编钟的铭文字体、叙事风格完全一致,并且都是刻上去的。

最关键的是,上海博物馆最后一件的最后三字为“稣其邁(万)”,M8号墓的一件的前三字为“年无疆”,铭文正好可以连读。从而证明了马承源先生从香港抢救回来的这套编钟正是从晋侯墓地遭盗掘而流失香港的编钟。

晋侯稣钟总共16枚,分为两组,每组八枚。从其铸造和纹饰上的差异来看,应该不是同时铸造的,但音律却很和谐。更为重要的是,上面总计355字的长篇铭文,完整记录了西周厉王三十三年,晋侯稣率军随周厉王巡视东土,参加了由周厉王亲自指挥的讨伐东夷的战争,以及立功受赏的事。这一史实未见传世文献中有记载,对研究西周和晋国历史极为重要。

晋侯稣钟上的铭文全部为錾刻,也为西周青铜器首见,一举打破了战国时期才出现錾刻铭文的认识。铭文为利器所刻凿,笔画转折处要分4~6刀接连刻凿才能连起来,刀痕至今非常明显。经实验,不同硬度的青铜利器均无法在青铜器上刻凿文字,说明山西人早在3 000年前,就已经能够制造出如钢铁般坚硬的刻字工具,为改写中国冶金史提供了宝贵的资料。

这16枚编钟,工艺先进,音色和美,制作精巧,无论从历史价值、科技价值还是艺术价值来看,都是当之无愧的国之瑰宝。如今晋侯稣钟虽然分别被收藏在上海博物馆和山西博物院,但比起更多流失无踪的被盗文物来说,它们能够聚首国内已是万幸!