平原地区某内河生态航道整治工程设计要点

2020-12-23顾宽海周松泽

顾宽海,周松泽,宋 凡

(中交第三航务工程勘察设计院有限公司,上海 200032)

内河航道具有运能大、成本低、污染轻等优势。随着我国经济的快速发展,内河航道建设取得了巨大成就,航道的通过能力也得到极大提高。但随着经济发展、人们日益增长的美好生活需要,对航道建设也提出了更高、更新的要求,希望其建设成为“岸绿、水清、流畅、人水和谐”的生态廊道、遗产廊道、绿色休闲廊道[1-2]。传统的航道整治以满足航运、灌溉、防洪排涝为主,强调建设整齐划一的硬质护岸等,难以适应新时期航道建设的需要。

近年来,一些学者对生态航道开展研究:张威等[3]提出建设生态航道,要在航道线型选择、疏浚抛泥处理、生态护坡等设计内容中重视贯彻生态设计理念;丁永和等[4]提出空心方块+生态混凝护坡等立体组合的多种生态护岸;王新军等[5]提出河工生态护岸、自然原型生态护岸和改良型重力式护岸;葛红群[6]提出生态鱼巢湖护岸和芦苇生态型护坡。陈明曦等[7]提出在城市河道生态护岸设计中应重视景观性和亲水性,并注重生态护岸的材料与植物群落协调;王平等[8]提出在一、二线船闸间布置下部地连墙、上部挡土墙的新型地连墙围堰结构,有效减少开挖量等达到环保、经济的目的。从上可知,现有研究成果相对集中于生态护岸方面,而对整个建设过程的研究内容较少。因此,深入开展生态航道整治工程研究具有重大意义。

本文以上海油墩港航道整治工程为例,针对其工程特点、难点,以及设计中许多技术问题无参考经验和规范规定的情况,进行系统、全面的分析,提出该航道整治工程的设计关键技术要点,以达到航道可持续发展的建设需求,可为类似工程提供参考。

1 建设条件

1.1 工程概况

油墩港航道整治工程是上海市“一环十射” 高等级航道网中重要的“一环”,北起苏申内港线(吴淞江),南至黄浦江(横潦泾),全长36.47 km,工程近期按IV级限制性航道标准整治,标准段面宽不小于70 m,底宽不小于42 m[9];远期兼顾90 TEU内河集装箱船的通航要求,航道底宽拓宽至45 m。建设内容包括拓宽浚深航道36.2 km、新建护岸54.6 km、新建及改建跨河桥梁21座、新建油墩港Ⅳ级二线船闸和东大盈Ⅳ级二线船闸等,总投资约140亿元。工程的建设将有助于提升上海港对长三角腹地的服务水平,增强流域行洪排涝能力,推进上海市内河高等级航道建设并完善上海港集疏运系统。

1.2 工程特点及难点

1)功能要求高。业主要求航道建设不仅要改善通航条件和满足防洪排涝等传统要求,而且要求建设成为集自然、生态、景观、文化于一体的综合廊道,以满足沿岸居民对生态、景观、休闲等需求。

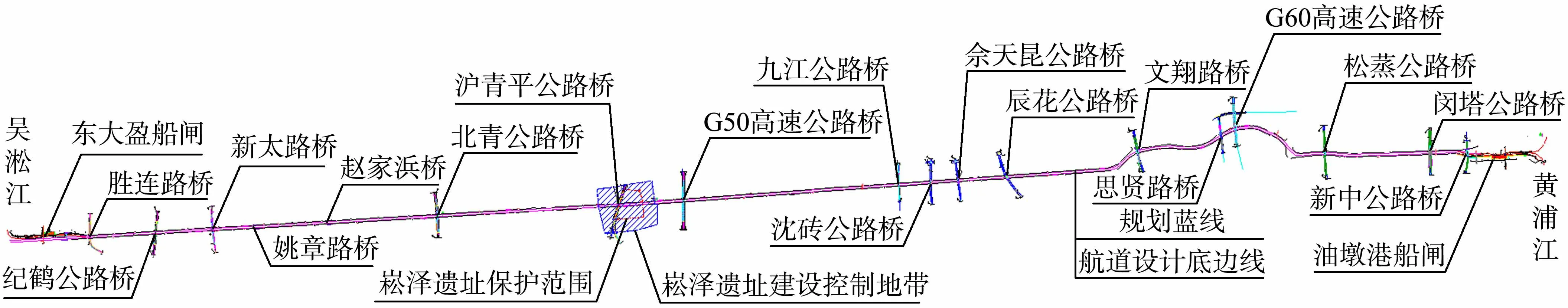

2)规划线型与现状线型差异大,平面布置要求高、技术难度大。整条航道蜿蜒穿梭于松江区域青浦区各城镇间,航道宽窄不一,最窄处约47 m,最宽处约85 m,局部航道呈“Z”形走向。与整齐划一的70~80 m宽航道平面规划相比,现状平面形态较为自然,可整治要求沿线布置船闸、护岸、建桥梁等建(构)筑物满足规划,同时又要求平面布置时尽可能保留自然线型,技术难度大,平面布置见图1。

图1 平面布置

3)周边环境条件复杂,文物保护要求高。航道全长达36.47 km,沿线建(构)筑物众多,不仅有房屋拆除与保护、高压铁塔保护等,而且有国家级和市级的文物保护内容,尤其是航道穿越长约1.4 km的国家级文物保护区——崧泽遗址保护区的建设控制地带,现状航道面宽约47 m,与规划要求航道面宽不小于70 m差距较大,另外文物保护要求不得破坏文物保护单位的历史风貌,保护要求高,技术难度大。

4)土方开挖及倒运量大,环保压力大。本工程要新建54.6 km长护岸和2座Ⅳ级船闸等,建设规模大,涉及多达277万m3陆上土方开挖和约100万m3土方回填,大量的土方开挖与倒运会对环境产生极大的负面影响。

2 设计要点

2.1 平面布置设计

本航道长度达34.67 km,穿越上海松江区、青浦区的众多城镇,现状航道面有窄有宽,宽度在47~85 m,若根据建设标准段面宽不小于70 m的要求和河道规划蓝线要求,平面线型要布置成有填有挖,最终建成整齐划一的航道护岸线。显然,这种简单的线型布置方式是符合传统的做法,即航道平面线型的布置在符合相关规划前提下,尽量做到平滑顺直、减少征地拆迁、经济等要求,其侧重从水流流态、运营安全、经济角度考虑,却忽视了航道所具有的河流属性,是生态环境中的重要组成部分。

为满足航道的河流属性,航道平面布置时要避免线型的整齐划一,而做到线型有凸有凹,以有效缓减河道流速,利于形成水生动植物栖息的水环境。在平面布置时,与航道、水务等主管部门多次沟通协调,结果要求在基本遵循航道水系规划和满足航道基本功能的原则下,考虑到航道与自然环境协调,平面护岸线可做适当调整,即可与规划蓝线不完全重合但不能突破陆域控制线,平面布置主要内容如下:

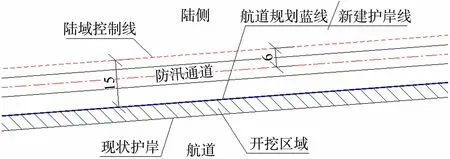

1)现状护岸突出航道规划蓝线范围,即现状航道宽度不仅达不到规划的通航标准,且不满足水利规划的防洪除涝标准。平面布置采取拆除原护岸,以规划蓝线为护岸前沿线新建护岸,拓宽水域宽度,见图2。

图2 拓宽段平面布置(单位:m)

2)现状护岸在规划蓝线与陆域控制线之间的部分,且护岸前沿线距陆域控制线超过6 m可满足防汛通道布置宽度。平面布置采取保持现有自然水面,护岸线位置不变,对现护岸结构强度或稳定性不足的部分进行贴壁加固,见图3。

图3 维持现状段平面布置(单位:m)

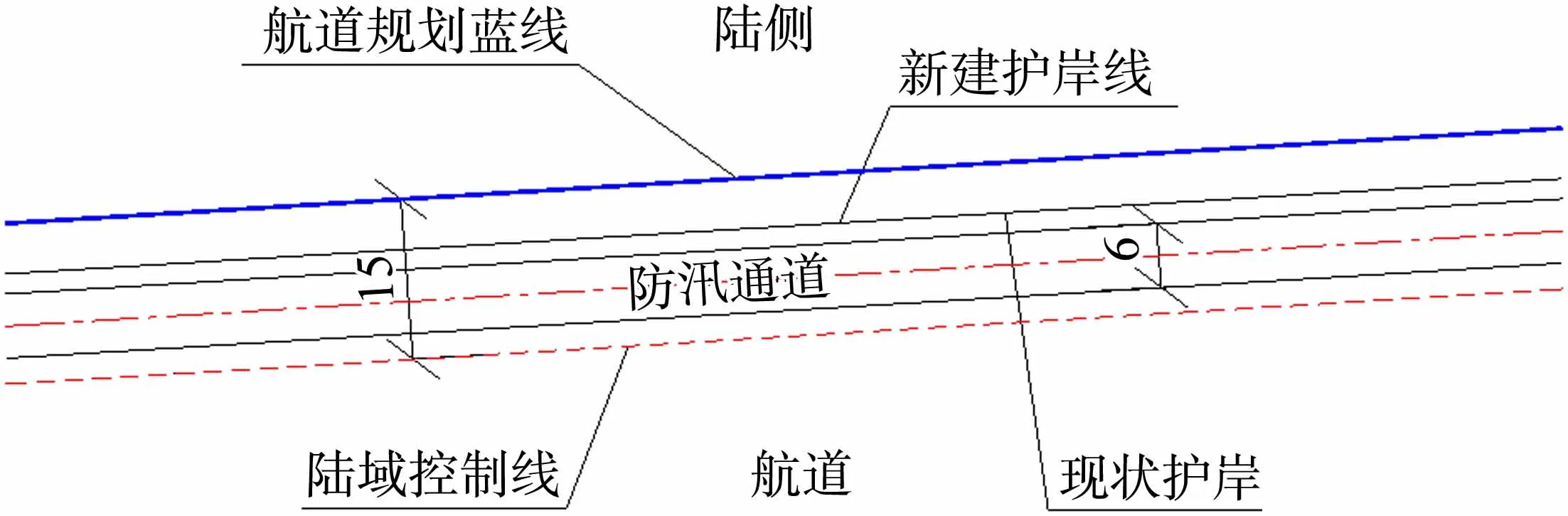

3)现状护岸在规划蓝线与陆域控制线之间的部分,且护岸前沿线距陆域控制线小于6 m,或现状护岸在陆域控制线之外的情况,现状陆域宽度不满足建设防汛道路的需求。平面布置采取在陆域控制线向航道侧6 m处布置新护岸,以满足防汛道路建设需求,同时尽可能营造凹凸的水岸线,见图4。

图4 局部缩窄段平面布置(单位:m)

4)现油墩港航道与浦塘河交汇处呈“Z”形弯曲,弯曲半径太小,存在较大通航安全隐患,不得不对航道进行裁弯取直使其满足IV级限制性航道最小弯曲半径的要求,确保行船安全。同时,考虑到航道的河流自然属性,尽量减少对现状水系的改变,对现状油墩港与浦塘河东段的连接段不封闭不回填,仍旧维持现状水域,见图5。

图5 裁弯取直段平面布置

2.2 护岸结构设计

航道建设要实现与自然环境协调,仅通过平面线型布置远远不够,护岸的生态化更为关键,因护岸是水岸带的主要组成部分,是联络水生生物与陆域生物,实现水域与陆域物质、信息交流的关键通道。为此,本工程护岸结构设计中,在满足护岸耐久性、安全性的基本功能原则下,根据开挖条件、生态景观要求、土地使用空间等情况,提出采用创新型的阶梯形空心方块低桩承台生态护岸[10]、消浪港湾型生态护岸[11]及单排板桩贴壁加固护岸等,以满足航道建设需要。

1)阶梯形空心方块低桩承台生态护岸主要应用于航道拓宽较宽、新建护岸距离现护岸以内较远、具备大开挖条件,同时沿线邻近居民区、公园等对生态景观要求较高的岸段。此生态护岸的墙身为空心方块结构,前后均设有一定宽度的台阶,台阶主要为护岸后方土壤与河道水体提供物质与能量交换通道。另外,在空心方块内回填种植土,以便在前台阶处可根据不同水位布置各种亲水植物,可增加生态景观效果,最终形成生态水岸带,断面见图6。

图6 阶梯形空心方块低桩承台生态护岸断面(高程:m;尺寸:mm。下同)

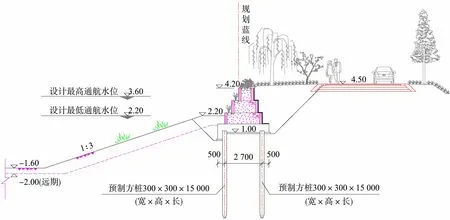

2)港湾型生态护岸主要应用于航道拓宽较小、新建护岸距离现护岸较近、开挖空间受限、有生态性要求的岸段。该护岸为门架式结构,由前梳方桩和后板桩门及顶部承台板组成,前梳方桩不仅可有效减少船行波,而且其后方可为水生动物鱼类等提供相对平静的生长栖息环境,断面见图7。

图7 港湾型生态护岸断面

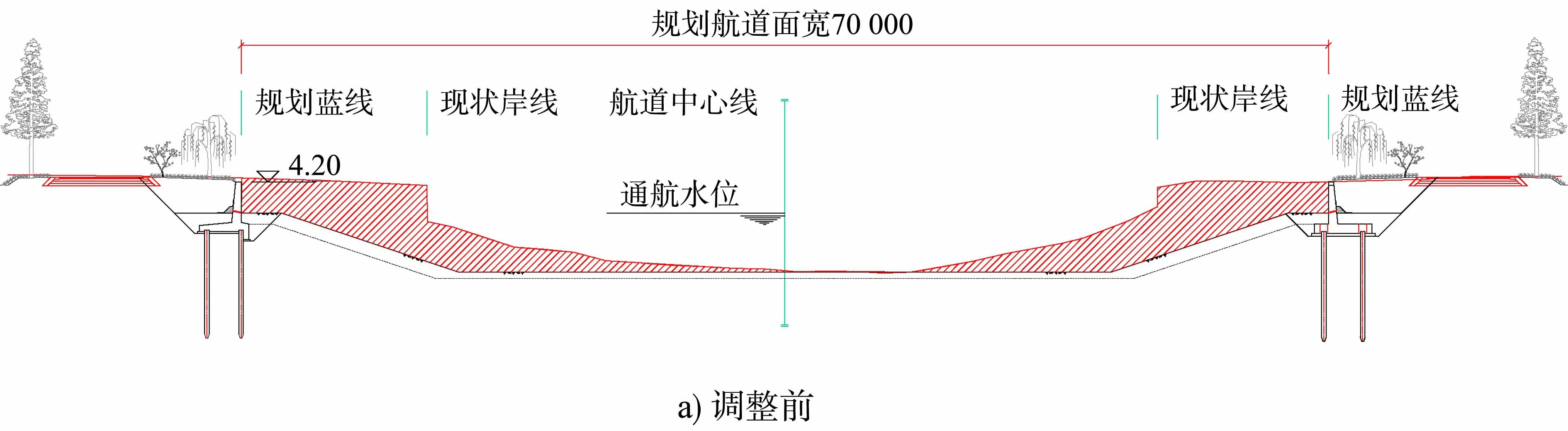

3)单排板桩贴壁加固结构主要适用于现有航道宽度已满足整治要求,现有护岸线位于规划蓝线与陆域控制线之间,且陆域能满足布置防汛通道需要,但因航道疏浚影响现护岸结构稳定,需要对现护岸进行贴壁加固的岸段。该方案实施内最大限度维持河道现状,保持自然的生态系统,断面见图8。

图8 单排板桩贴壁加固护岸断面

2.3 文物保护设计

文物是历史留给我们的重要物质文化遗产,做好保护和继承具有重要的历史文化意义,若航道工程建设中遇到,必须做好相关保护与传承,也是建设航道文化的需要。根据总平面的布置,本航道建设涉及多处文物保护工作,其中较为重要而复杂的是工程中部须穿越长约1.4 km的国家级文物保护区——崧泽遗址保护区的建设控制地带的保护,位置见图1。根据《中华人民共和国文物保护法 中华人民共和国文物保护法实施条例》[12]的有关规定要求,建设控制地带内进行建设工程不得破坏文物保护单位的历史风貌;建设工程选址因特殊情况不能避开的,对文物保护单位应当尽可能实施原址保护。

为达到文物保护的相关要求,经过深入研究分析确定了两条设计调整原则:1)最小干预原则:主要建(构)筑物尽可能避开遗址保护范围与遗址控制地带,无法避开时,应采取低影响设计方案,降低工程建设对古文化遗址保护区域内的历史风貌的影响。2)满足使用要求:方案设计既要考虑保护古文化遗址的保护,又要考虑工程的使用要求,做到两者兼顾。

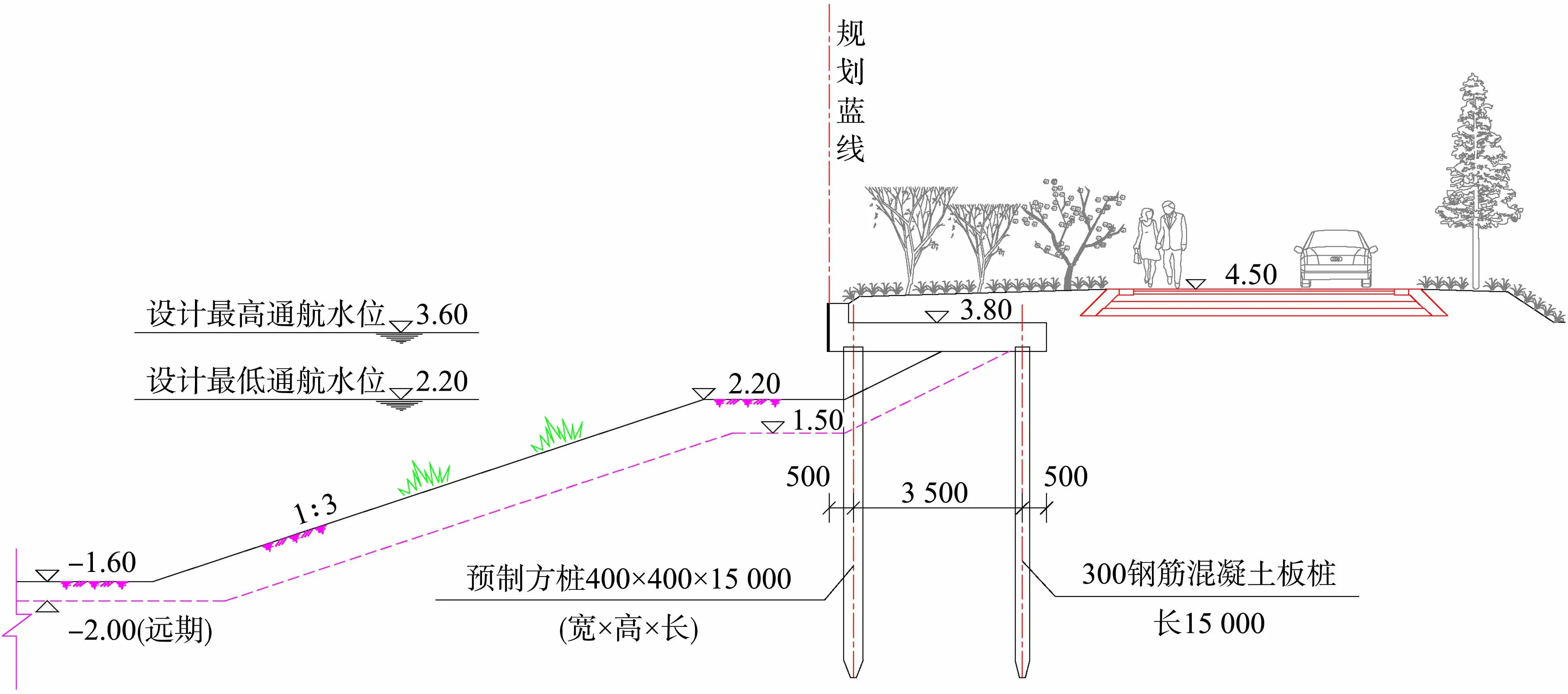

根据上述原则,设计提出不改变历史风貌、不拓宽而维持现状航道面宽约47 m,仅对现状护岸两侧采用直立式高桩承台加固形成矩形航道断面,并围绕航道通航安全、过流能力、工程投资等多方面分析研究,认为约47 m宽矩形航道断面与规划的70 m宽梯形断面相比,航道面宽虽变窄了,但在加强运行管理和适当控制航行速度下,使通航安全及流量得到保障;过流能力减少约5%,能满足行洪要求;工程投资增加约3 500万元,方案总体可行,最终推荐矩形航道断面替代规划的常规梯形断面进行建设,调整前后的航道断面见图9。

图9 调整前后的航道断面

2.4 生态景观设计

航道生态景观设计意在通过挖掘航道自身特有的生态价值、文化价值、美学价值,向生态维护、景观游憩、人文展示在内的复合式廊道功能转换,实现航道与城镇等空间的融合。其有别于河道,不仅要结合区域的功能和风格形成景观文化特色,而且要充分考虑航道周边的生境功能、通运功能、隔离功能、环境净化功能等。

根据本工程航道的具体地势及原自然绿化系统,将其规划成一轴、二带、三点的景观格局,从而形成点、线、面有机结合的立体式航道景观。

1)一轴:河道观光景观轴。结合航道工程,城镇、郊野等不同区段航道规划了不同生态护坡形式。护坡景观随着航道工程断面形式的不同而发生丰富的变化,在视觉景观延续的同时,富有层次变化的绿化景观可以很好地缓解船上人员的视觉疲劳,同时也为整段航道增添了几分野趣。

2)二带:护林带和生态带。采用保留原有树木并进行补栽的方式,对航道改扩建后破坏的自然草木及防护林带进行科学、合理的维护与提升,让其恢复原有的生态系统。与此同时,对两岸现有的绿化带、防护林带进行合理调整,以满足整段航道在景观上的要求,达到立体式的航道景观效果。绿化效果见图10。

图10 常规段绿化效果

3)三点:重要景观文化节点。①顺岸居民集中节点:结合航道沿线周边小区的分布情况,布置一定数量的景观绿化休闲广场。②洲湾、河口景观节点:位于洲湾、裁弯取直区段的弯曲河段等均可考虑尽量保留,设置湿地、绿地的微环境点。在其两端设航标,在洲湾内凹区域设置自然生态休闲区(点),见图11。③闸区景观文化节点:为记载、述说油墩港航道航运历史、建设历史以及沿岸文化历史,给航道增添魅力,在东大盈船闸管理区设置了闸史陈列馆,以供游客参观。

图11 景观节点段效果

2.5 环保设计

近年来,随着人们环保意识的增强,对环境要求的提高,要求工程建设对环境影响小,施工尽量环保,比如少用临时堆土场、少倒运渣土等。由本工程的特点可知,航道拓宽浚深会产生大量的疏浚土,同时由于在陆域上新建船闸也必定会产生大量开挖土方。为减少环保压力,本工程从结构优化和施工工艺优化着手,重点减少船闸的土方开挖和倒运量以及护岸施工对环境的二次污染。

2.5.1引航道护岸结构优化

根据新建二线船闸的平面布置需要,2座二线船闸内外引航道护岸结构长达4 700 m,护岸采用钻孔灌注桩基基础的低桩承台结构方案,主要考虑工程位于陆域,具备大开挖施工条件,且工程经济性相对较好。事实上,该方案忽视了大量土方开挖、周转以及灌注桩施工产生的废弃泥浆等会给环境造成很大负面影响,不符合新时代生态文明建设要求。

鉴于上述的不足,有必要对原结构设计方案进行优化,宜选用结构安全、可靠、经济又环保的护岸方案。考虑引航道的地质条件、护岸高度及结构优化的目的,经过再次多方案分析比选,优化后的护岸采用高桩承台叉桩式护岸结构,该结构开挖浅,土方开挖量较原方案减少约58%,大幅减少了环保的压力,断面见图12。

图12 高桩承台叉桩式护岸结构断面

2.5.2闸室方案优化

闸室是船闸的重要组成部分,设计非常重视其主体结构方案的选择。在充分考虑京杭大运河上船闸与上海地区船闸的建设经验基础上,经过多方面综合比选,最终推荐采用整体性好、工期短、经济性好等优点的“U”形整体式结构方案,结构施工考虑采用施工简单、方便、经济的放坡大开挖+轻型井点降水的的工艺。该工艺适用于环保要求相对低,且有足够施工空间和足够的临时堆土场的工程。显然位于航道两端且附近有城镇的2座二线船闸要进行大量土方开挖和倒运,环保压力很大。

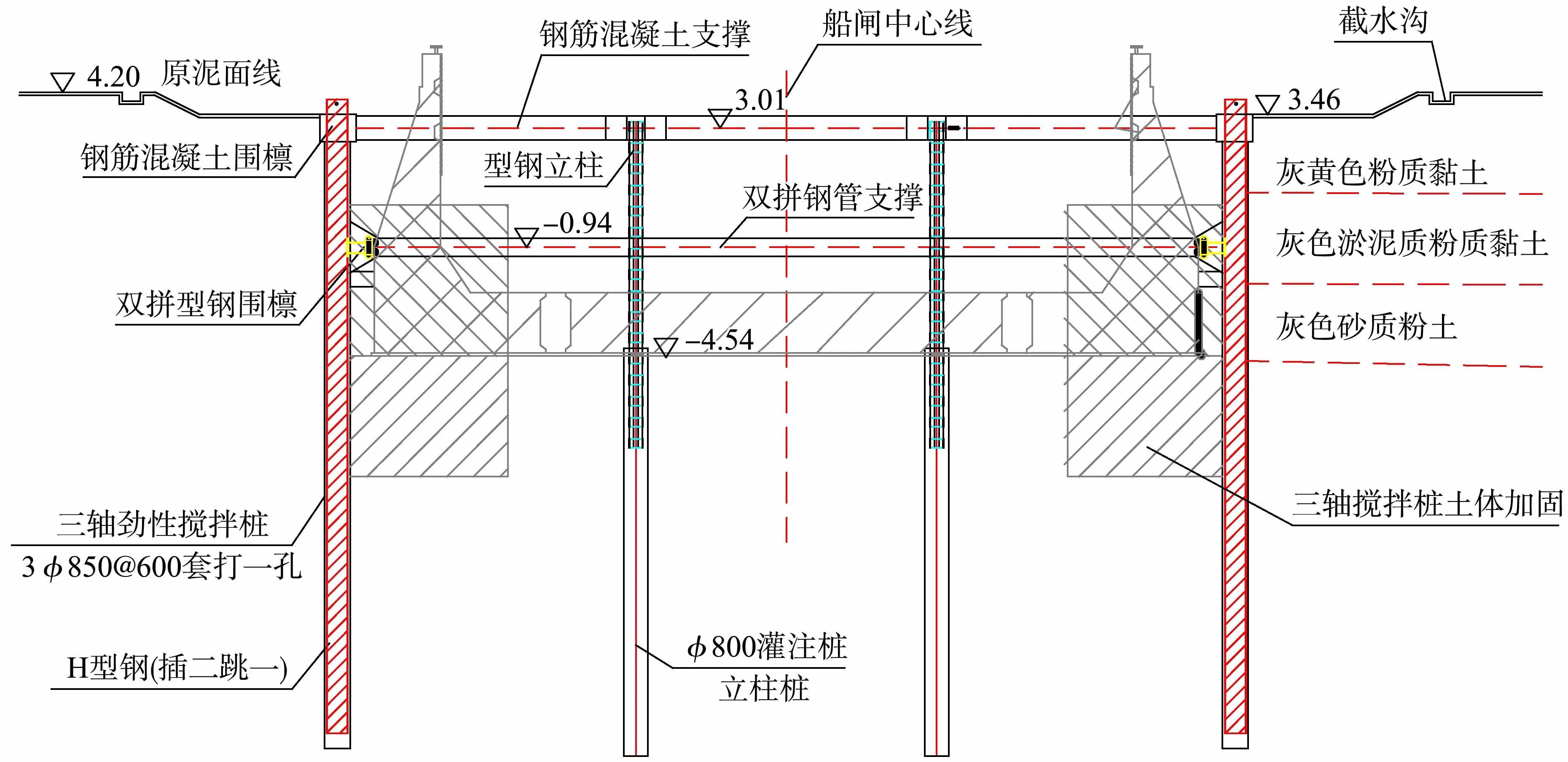

为减轻船闸施工对环保的压力,设计提出优化施工方案,引进土建基坑工程中常采用的新型水泥土搅拌桩墙(SMW工法)的基坑围护结构方案,采用垂直开挖闸室,大幅减少土方开挖和回填量,减少倒运和临时堆土场,做到对环境二次污染最小,SMW工法基坑围护断面见图13。

图13 SMW工法基坑围护方案断面

2.5.3护岸结构优化

从本工程建设内容及特点可看出,其护岸建设工程量较大,为满足水岸带的生态化需要,护岸结构创新性提出人工生态护岸-阶梯形空心方块低桩承台生态护岸(图6)。该护岸若仅采用传统的现浇混凝土结构进行建设,虽能满足一般生态航道的建设需求,但在施工建设期间不可避免地会产生大量的污染物,如混凝土施工产生的泥浆、生产和生活污水、现浇结构废弃物污染等,较难符合“资源节约型、环境友好型”的两型社会发展需求。

因此,为满足两型社会发展需求,达到节能、环保等目的,对该结构进行升级,提出装配化设计思路,并对其工作原理、节点构造、平面布置等结构标准化设计和构件制作工艺、模具设计等工厂化制作以及运输、吊运等机械化施工等进行研究,将主体结构拆分为预制桩、预制承台板与预制箱体3个部分,要求每个预制构件吊运质量控制在30 t以内,以便工厂预制、水上运输及吊装。预制桩与预制承台板采用湿接头连接,即通过底板预留喇叭形预制桩桩孔与伸入桩孔的桩头连接筋进行现场浇筑可靠地连接在一起。为增强箱体与箱体的稳定,上、下预制箱体的前后均呈台阶布置,预制箱体前部的上下设有凹凸槽,预制箱体的左右设凹凸槽,确保工程的顺利实施。

3 结语

1)遵循航道水系规划及使用要求,适当调整陆域控制线范围内的护岸线位置,尽可能维持岸线有凸有凹和现状水面,充分体现航道河流的自然和谐,是合理、可行的。

2)阶梯形空心方块低桩承台生态护岸、港湾型生态护岸等不仅能满足护岸安全、稳定及耐久的基本功能,而且能满足高标准的生态景观要求,丰富了生态护岸的建设方案。

3)在遵守文物保护相关法律法规前提下,满足使用要求及最小干预原则,调整优化航道建设断面确保工程顺利实施,较好地继承和保护历史文化遗产,为类似工程建设提供了思路和方法。

4)因地制宜地打造河道观光景观轴、护林带、生态带以及景观节点,建成生态景观与文化廊道,以满足生态、景观、休闲等需求。

5)通过对结构方案的优化,提出土方开挖量和倒运量小的高桩承台叉桩式护岸结构方案、SMW工法基坑围护方案以及节能环保的装配式护岸结构方案,有效地减少了建设期对生态环境所产生的负面影响,有力推动了两型社会建设。