开州:脱贫攻坚党旗红

2020-12-22袁麒麟

袁麒麟

开州姓开,有着“金开州”之美称。随着三峡工程兴建,这里碧水东来、一夜成湖,一座全新的滨湖城市浴水而出、卓然成景。

然而滨湖美景的背后曾经却背负着贫穷。从1984年到2020年,开州区用了三十多年的努力熬出头,贫困发生率由10.37%降至0.21%,彻底摘掉了国家级贫困县的“帽子”。

念兹在兹,唯此为大。开州区委、区政府坚决贯彻中央和市委、市政府决策部署,认真落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上重要讲话和視察重庆时重要讲话精神,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚持抓党建促脱贫攻坚,汇聚起干部群众众志成城拔穷根的强大合力,书写“最成功的脱贫故事”。

一个有力的“前指”,一支精锐的攻坚队

开州区地处渝东北三峡库区与秦巴山脉交汇地带,是全国扶贫开发工作重点区县。170万总人口中,建档立卡贫困人口3.69万户12.63万人,市级贫困村135个。

想要脱贫,靠一家一户单打独斗,难!村里自己搞产业项目,也难!

为此,开州区构建起纵横衔接的“六大责任体系”,调整优化40个扶贫工作团,尽锐出战1555名优秀干部驻村,形成区级领导领战督战、行业部门联动配合、镇乡街道全力推进、帮扶干部真帮真扶、社会各界广泛参与的攻坚决战大格局。

1555名干部一面旗,层层扛起攻坚“千钧担”,成为全区百姓心中脱贫攻坚的“战狼团队”。

仲秋时节的关面乡泉秀村,凉意渐浓。“那时候,做一顿饭管一天,苦熬了很长一段时间。”回忆起往昔的情景,谢开国连连摇头。

当然,这都是老黄历了。如今谢开国的生活变了,他家种了十多亩木香,每年实现销售收入5万多元。

从贫困户到脱贫户,有一个人让谢开国感恩一辈子—原泉秀村党支部书记周康云。

提到这个名字,谢开国的眼泪一下涌了出来。周康云十年如一日,带领群众大力发展木香产业,实现木香产量占全国产量的三分之一,成为“中国木香第一村”。泉秀村也因此改变落后面貌,2016年实现整村脱贫。

去年夏天,周康云在为贫困户维修水管途中不慎跌落山崖,为扶贫事业献出了宝贵生命,被追授为“重庆市优秀共产党员”,被评为“2019年度感动重庆十大人物”。

周康云正是“三级书记”中的杰出代表,他用热心和质朴,带着初心和使命,书写了一名共产党人对党和人民的无限忠诚。

开州区把最优秀的干部派到脱贫一线,从村支书到镇党委书记再到区委书记,都向群众伸出坚实的臂膀,拉他们一把,扶他们上马。书记们遍访贫困对象,党政“一把手”全覆盖专项调研脱贫攻坚行动,“沉下去”精准掌握一线情况、推动工作落实。

针对深度贫困,19名区级领导和19个区级部门“三包”到村,推行“三包三促”和“三结对”制度,实行镇乡街道和帮扶部门捆绑考核。

同时,选拔112名优秀年轻干部到乡镇任职,1555名干部到村驻守、担任第一书记或驻村工作队员,1.22万名干部入户结对帮扶,逢山开路、遇水架桥,贫困户依靠的臂膀愈发坚实。

一个坚强的堡垒,一批拔尖的领头人

在绵密秋雨中走进大进镇红旗村高山上的万亩茶园,目之所及一片绿意。

“以前只晓得种苞谷、洋芋、红苕,种了十多年,也没种出个名堂来。”守着一片地,过着穷日子,村民蒋开洪感到很无奈。大进镇位于大巴山区深处,2014年贫困发生率达18.7%,是重庆市18个深度贫困乡镇之一。

开荒开到山尖尖,种地种到天边边,大进镇到底怎么脱贫?“这里既有北方的阳光又有南方的湿润,是出顶级茶叶的地方。”重庆市农业农村委总农艺师洪国伟的话给了当地人脱贫信心,大进镇也迎来了市委组织部扶贫驻镇工作队。

“还得瞄准土地。”镇党委书记张太雷语气肯定,“老天爷给了我们这片土地,不信它长不出‘摇钱树!”

大进镇通过“党支部+合作社+公司+农户”的利益联结机制激活农业潜力,并进一步与乡村旅游融合,多维度为乡村振兴赋能,土地上长出生态茶园、康旅药园、果蔬园这“新三园”,村民生活也有了新变化。

过去农地一年种一季苞谷、洋芋或者红苕,现在5月种四季豆、6月种白玉萝卜,或者来年2月套种土豆,一块地收好几茬,每亩年产出从过去的不足1000元增长到现在的5000元左右。

地里长出丰收粮,村里人更盼“新钱袋”,大家以土地入股合作社,除了固定分红,还可以在茶园里当工人,管护40多亩高山生态茶,又多一份收入。

跟大进镇一样,开州区很多基层支部都建在了产业上,基层党组织和党员干部深入调研走访,逐村摸清基础设施、产业现状、群众意愿等信息,组织专家团队实地研究论证,开展综合效益分析,分镇分村提出主导产业发展规划。

区委组织部结合满月镇甘泉村实际,帮助发展民宿接待、蓝莓基地、印象甘泉桶装水厂等“三大产业”,发展壮大了村级集体经济,解决了服务群众难、发展项目难的问题。

区农业农村委机关党支部和果品服务站党支部发挥部门优势,结合竹溪镇团凤村、石碗村实际情况和群众意愿,组织党员出谋划策,帮助两村理清产业发展思路,细化发展举措,确定发展项目。

九龙山镇大山村第一书记牵线中国银行重庆沙坪坝分行与该村经济联合社签订大米销售合同,解决了村民的销售问题。

郭家镇毛成村党总支下设油桃种植、乡村旅游两个专业合作社党支部,党总支成员兼任专业合作社负责人,形成“党支部领航、合作社划桨、农户抱团行船”的生动局面……

支部建在产业链、党员聚在产业链,最终群众富在产业链!开州区筑牢桥头堡,选好领头人,探索出“党支部+集体经济+合作社+农户”“党组织+产业协会+基地+农户”等发展模式,村级集体经济组织组建率100%。全区465个村组建了村级集体经济组织,培育农民合作社1708个,建成产业扶贫基地2634个,新发展特色产业16.5万亩,产业覆盖贫困户99.94%,2.74万户贫困户受益。

一个激昂的行动,一颗澎湃的创业心

扶贫道路上,干部愿意“为天大的事、使出天大的力、尽到天大的责”,但也得贫困群众“接招”才行。

有的不愿“接招”。

大进镇红旗村,村民李中順把穷日子怪到茶树身上,他和父亲曾忍痛挖掉100多株老茶树,腾出地来种菜。

2017年驻大进镇扶贫工作队计划通过“三变”改革,大力发展茶产业时,李中顺第一个站出来反对,认为这条路行不通。

驻村干部出面做工作,和李中顺等村民代表一起到贵州湄潭县、重庆万州区等地考察,了解标准化的种植方式和茶旅融合发展之路,这才彻底改变了固有观念。

有的不敢“接招”。

紫水乡雄鹰村地处偏远、经济落后,好日子是什么样,村民们做梦也想不到。

在村民心中,当了贫困户,干部来送钱,挺好。“发展产业有风险,不用折腾,越折腾越穷!”这样的声音并不在少数。

熟悉经济工作的中国法学会干部李鑫鑫担任扶贫第一书记后,俯下身子、情系百姓,发挥其联系广、专业强的优势,组建电商团队,推动紫水豆干等开州特色农产品网销全国,打消了大家怕滞销的顾虑。

有的不会“接招”。

在开州,很多贫困户不躲懒、不惜力,为什么“老把式”还过着穷日子?关键是缺乏脱贫致富的能力。

扶贫先扶志,致富先治心。开州区坚持组织意向和群众意愿相结合,开发“党建+技能培训+劳务输出”等模式,组织贫困群众参加种植养殖、农村电商、家政服务等实用技术培训6.86万人次,增强自我发展本领,5.5万名贫困劳动力实现就业脱贫。

有人领、有活干、有本事,脱贫的心越捂越热。

“整修饮水管道,还差两个帮工,哪个来?”

“丁支书,算我一个!”

清晨,邱衍权在自家楼上喂鸽子,听到南雅镇书香村党支部书记丁锋的吆喝声,赶忙下楼骑上电动三轮摩托车赶到离村委会不远的饮水管道整修现场,挖沟、搬运管道……

“穷日子过怕了,只要逮到挣钱机会,我就不会放过。”邱衍权说。

让贫困户变“明白人”,脱贫效果才能事半功倍。开州区激发贫困群众内生动力,用绵绵之力下足“绣花”功夫,开展“志智双扶”,实施“三个一批工程”,精神扶志一批,教育扶智一批,政策扶持一批。

当地通过组织意向和群众意愿相结合,开发“党建+技能培训”“党建+劳务输出”等帮扶模式,组织贫困户参加种养殖、农村电商、家政服务等实用技术培训6.86万人次,累计发放创业担保贷款6.67亿元,开发公益性岗位3390个,近2万名贫困群众在“家门口”就业创业、稳定增收。

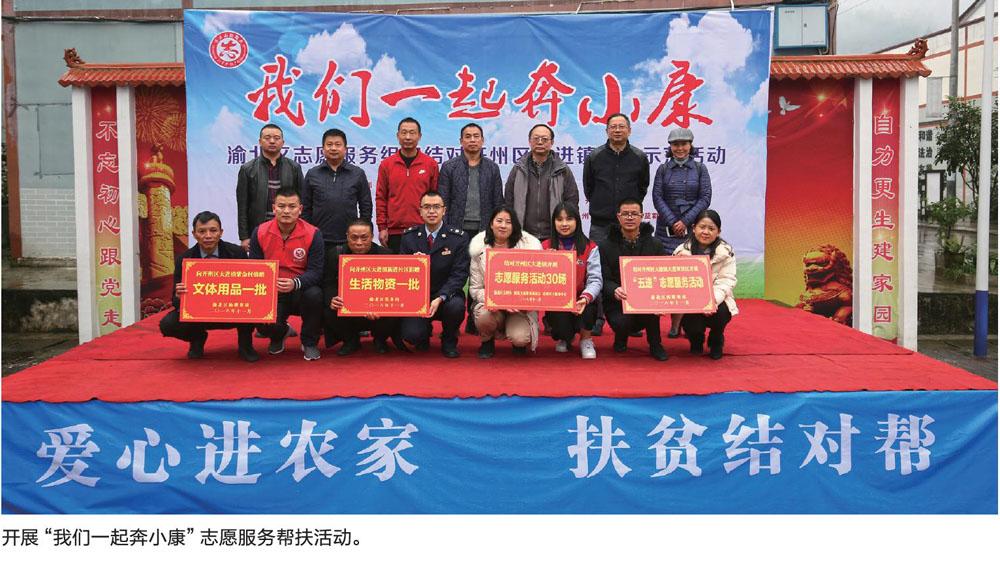

图片/开州区委宣传部提供