社会资本与婚前性行为态度

2020-12-21周依依

摘 要:本文利用CGSS2015数据进行分析,以青年群体为研究对象,在性的社会建构框架中,考察个人的社会资本对婚前性行为态度的影响程度。研究发现:个人收入、受教育程度与婚前性行为态度正相关;总体来看,受教育程度对婚前性行为态度的影响程度高于个人收入的影响程度;在综合考虑个人社会资本的情况下,个体特征对婚前性行为态度的影响就明显减弱了。因此本文得出总结:进入社会转型期后,社会的变迁对思想领域产生深刻影响,个体的社会资本使青年拥有良好的综合素质、全面的知识结构和更多的生活机会,他们可以利用自身的经济实力和文化资本来追求精神生活的享受,主张性自由的权力,促进对婚前性行为的宽容度;未来应该注重对青年群体社会资本的培养,以推动社会思想的进一步开化。

关键词:社会资本;婚前性行为态度;青年群体;CGSS

一、问题的提出

婚前性行为是当代中国婚姻道德领域的焦点话题,自改革开放后,社会文化和舆论氛围对婚前性行为的相对宽容,以及青年群体思想和价值观的多元化,使得社会转型前中国社会中存在的恋爱、结婚、性行为按照严格顺序发展的格局在多数青年中变得弱化[1]。

在现代社会,年轻一代不仅具有良好的综合素质和全面的知识结构,且思维活跃、思想开放,其生活方式和价值观念与父辈们已经有了很大的不同[2],在对待婚前性行为的态度上,有相当高比例的年轻人对于婚前性行为表示“可以理解”。但也有许多研究表明,虽然与之前的社会相比,对于婚前性行为的包容度和宽容度在不断提升,性观念和性意识呈现多元化趋势,但是由于文化传统的心理惯性,绝大多数认还是遵循着传统的性观念,性观念并未产生偏离现象[3-4]。在这种背景下,探究青年群体对待婚前性行为的态度更能彰显社会变迁与个人生活际遇、社会规范与个人诉求之间的张力[5]。

通过相关文献的梳理可以发现,在对待婚前性行为态度的研究上,研究群体主要集中在大城市这一特定群体身上,较少涉及社会青年;从研究方法上看,大多数研究才用的问卷调查,其抽样方式多为某一特定学校或地区,很少使用具有调表性的全国样本,其研究结论的推广性较差。此外,多数研究内容只是关注婚前性行为态度的基本情况,包括对于性别、年龄、婚姻状况、收入、教育等因素的罗列式分析,鲜少有研究使用理论框架来深入解释这些因素如何影响人们对待婚前性行为的态度。因而,本文基于相关学者的研究基础上,选取18至35岁的青年人,致力于通过具有代表性的全国样本,来探究社会资本与婚前性行为态度之间的关系,从而把握青年整体的性观念差异。

二、研究设计

(一)理论视角和研究假设

性的社会建构视角认为:“性”并不仅仅是个体的内在驱动力的作用结果,更主要的是由具体的历史环境和社会环境所催生的;社会文化的建构不仅影响个体的主体性和行为,同时也通过性认同、性的定义、 性的意识形态以及对于性的管理来形塑集体的性经验[6],从而具体地表现为婚前性行为态度这一个维度。

随着时代的变迁和社会文化环境的变化,男性与女性的婚前性行为包容度与容忍度会产生显著的差异,对于女性群体而言,尤其是新一代的青年女性,随着个人资本的增加与社会关系网络的建构,会逐渐摆脱传统性别观念的束缚,强调追求个人的性自由。故而提出假设:

假设1:男性对婚前性行为的接纳程度会低于女性。

我国自改革开放以来,经济的高速发展加快了综合实力的崛起,使社会发生了深刻的变化,也带来了思想文化领域的剧烈变革。从宏观方面来看,经济发达的地区相对于经济欠发达地区,在开放程度上层次更高,接触各种自由、开放的新观念,有更多接触新信息的渠道,这就可能导致不同经济发展地区、城乡居民的性观念有一定程度上的差别[7]。因此,提出如下假设:

假设2-1:城市户口的青年对婚前性行为的接纳程度高于农村户口的青年。

假设2-2:收入越高,对婚前性行为的接纳程度更高。

受教育程度是影响一个人性别观念的重要因素之一。学校教育使得人们更可能涉及与性别和婚前性行为相关的话题,对性别角色和婚前性行为相对更加了解。性观念相应会随着受教育程度的提升而展现出较高的包容度和开放度,这点在多数理论和实证研究中得到证实[8-9]。

假设3:受教育程度越高,对于婚前性行为的接纳程度越高。

同时,教育的普及开始走向平等性,女性接受的教育程度也在不断增加,而女性在接受过自由的性别观念之后,开始对自己所处的社会地位感到不满,与传统社会中对待女性的性行为限制观念出现冲突,女性开始主张性别平等的待遇、地位的提升、婚姻和性的自由等等[10]。

假设3-1:教育对于女性看待婚前性行为态度的影响程度大于其对男性看待婚前性行为态度的影响。

(二)数据来源与变量操作

1、数据来源

本文实证研究的数据为2015年中国综合社会调查(CGSS2015),该数据是由中国人民大学“中国调查与数据中心”负责收集。该数据采用多阶层概率抽样设计得到具有全国代表性的样本,是中國第一个展开全国性、综合性的社会调查项目,范围涉及全国125个县(区),500个街道(乡、镇),1000个居(村)委会、10000户家庭中的个人,样本代表性较强,对进行全国性的研究具有重要意义。本文的研究对象为18-35岁的青年群体,通过对“不知道”、“拒绝回答的”等无效样本进行缺失值的处理,最终保留有效样本量2253个。

2、变量

本研究的因变量为婚前性行为态度。在中国综合社会调查(CGSS)2015年度调查问卷(居民问卷),关于对婚前性行为的态度有五个选项:(1)总是不对的;(2)大多数情况下是不对的;(3)说不上对与不对;(4)有时是对的;(5)完全是对的。将“无法回答”做缺失值处理,对于这五个选项的赋值采用李克特量表的方式,依次为1、2、3、4、5,数值越高,说明对婚前性行为的接纳程度越高。

本研究中选取的核心自变量为个人的社会资本,将其具体操作化为个人收入和受教育程度。(1)收入,采用的是“个人去年(2014)全年的总收入”,在除去缺失值的基础上,为纠正收入的偏态分布以及减少极端值的干扰,在具体的计量分析中,先对收入取对数值,再加入收入对数的平方;(2)受教育程度,在CGSS2015的问卷中,关于教育的问题为“您目前的最高教育程度是”,分析过程中将“不知道”、“其它”两个选项做缺失值处理,其余选项划分为小学及以下、初中、高中及中专技校、大学专科及本科、研究生及以上。

由于个体的性别、民族、户籍等个性特征也會影响青年群体对婚前性行为的态度,因此本文将其作为控制变量进行分析。(1)性别,被处理为虚拟变量,女性的赋值为1,男性的赋值为0;(2)民族,将“无法回答”和“其它”做缺失值处理,为方便研究,民族被处理为虚拟变量,汉族被赋值为1,其他民族被赋值为0;(3)户籍,一般而言,城市的居民接触外来事物的频率更高,思想观念也更加开放,而在农村的人相对保守[11],故而本文将非农业户口、居民户口、军籍归为城镇户口,赋值为1,农村户口赋值为0,蓝印户口、没有户口和其他做缺失值处理。

三、婚前性行为态度分析

(一)变量的描述性统计分析

表1是按照全国样本进行统计,在除去缺失值的数据进行描述性分析的结果。从表中可看出,个人全年总收入的均值为53576.05元。就最高受教育程度而言,其均值是7.37,在原始问卷中,得分7对应的学历程度为“中专”。在人口学特征中,性别平均值为0.53,男性为1064人,女性为1189人,说明性别分布比较平均。除去缺失值后,民族的平均数为0.96,说明大部分人是汉族;户籍的平均数为0.44,只有一半不到的人拥有城镇户口。婚前性行为态度的最大值是5,均值为2,就分布频次而言,选择“说不上对与不对”的人最多,对婚前性行为持中立看法,共有807人,占有效样本量的36.2%。

(二)回归分析

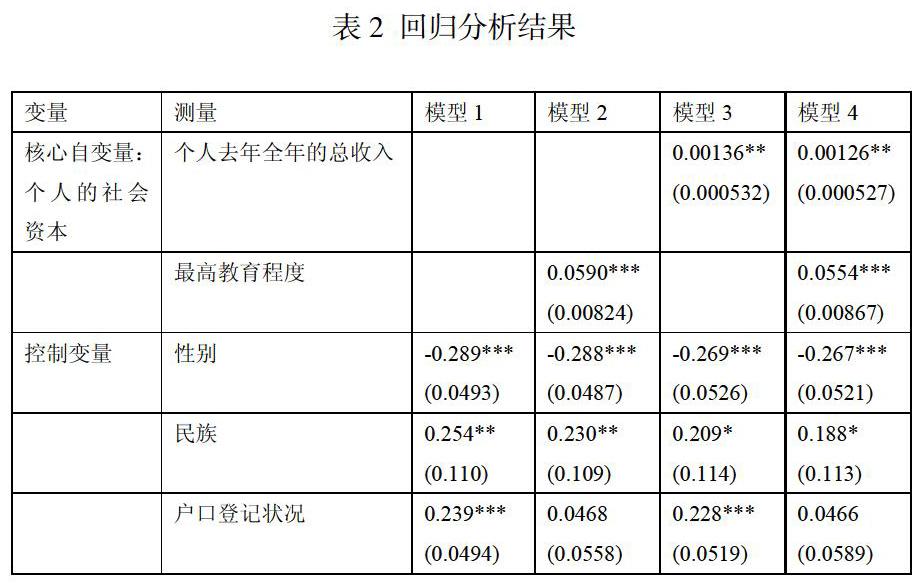

回归分析结果如下表2所示,模型1是仅加入控制变量得到的结果,性别、民族和户籍都与婚前性行为态度显著正相关,但民族的显著程度低于其他因素。数据显示,青年群体中,女性对婚前性行为的接纳程度低于男性,女性的性观念更加保守。城镇地区的青年更容易接触各种自由、开放的新观念,有更多接触新信息的渠道,因而他们对婚前性行为的接纳程度高于农村户口的青年。汉族比其他民族对待婚前性行为的态度更开放;然而,尽管民族对婚前性行为态度有一定影响,但其显著性水平低于户籍。这说明,在不考虑其他因素的情况下,民族对于婚前性行为接纳程度的促进不如户籍。

模型2在模型1的基础上加入了个人收入,在控制相关变量的情况下,检验个人收入对婚前性行为态度的影响是否存在显著差异。结果发现,在同等情况下,收入越高的青年,对婚前性行为的态度更开放。而模型3则是考察了受教育程度与婚前性行为之间的关系,在控制相关变量的情况下,数据显示,受教育程度与婚前性行为的态度呈正相关,个人的受教育程度越高,对婚前性行为的接纳程度就越高。

模型4是加入全部变量的结果,可以看出,当共同考虑个人收入、受教育程度对婚前性行为态度的影响程度时,二者的显著性被部分削弱;但是,受教育程度对婚前性行为态度的影响,其显著性高于个人收入对婚前性行为态度的影响。这是因为,教育为青年群体创造了更多接触自由的性观念的机会,从而唤醒自己对于性别平等待遇、性自由权力等的追求。

综上所述,个人收入、受教育程度都在一定程度上促进个人性观念的开放。就控制变量而言,核心自变量的加入降低了性别、民族和户籍的显著性,削弱了其在婚前性行为态度上的差异,并且户籍对于婚前性行为态度的影响不再显著。这说明,在综合考虑个人社会资本的情况下,个体特征对婚前性行为态度的影响就明显减弱了。

四、研究讨论

首先,本文的回归分析结果显示,个人收入、受教育程度与婚前性行为态度正相关。青年人是机会主义者,他们能够利用所有能够获得的资源来建构性活动的规则和边界[7]——他们利用自己的经济实力来追求社会生活的不断丰富,当最基本的生活需求得到满足后,开始寻找更高层次的“价值实现”,追求精神生活的享受,会促进对婚前性行为的宽容度;他们利用教育的开化作用,主张维护自己的权力,包括性生活的自由。

其次,个人收入、受教育程度都在一定程度上促进个人性观念的开放。就控制变量而言,核心自变量的加入降低了性别、民族和户籍的显著性,削弱了其在婚前性行为态度上的差异,并且户籍对于婚前性行为态度的影响不再显著。这说明,进入社会转型期后,社会的变迁对思想领域产生深刻影响,个体的社会资本使青年有能力摆脱传统文化的心理惯性对自身的束缚,青年拥有更全面的知识结构、更多的生活机会来追求更高层次的价值目标。未来应该注重对青年群体社会资本的培养,以推动社会思想的进一步开化。

最后,总体来看,受教育程度对婚前性行为态度的影响程度高于个人收入的影响程度。本文通过对CGSS2015数据的分析,对婚前性行为态度进行趋势性考察,尽管综合考虑一些变量,但仍然无法避免婚前性行为态度的个体性和主观性,影响婚前性行为态度的因素很多,并且使用客观数据对主观感受进行评估会存在一定的偏差和不准确性,因此研究结果仍限定在一定范围内。

参考文献:

[1]吴鲁平.1949-1999:中国青年婚恋性观念的变动轨迹[J].中国青年研究,1999(05):3-5.

[2]徐莉,刘爽.大城市未婚青年的性知识、性观念及其行为模式[J].青年研究,2001(04):14-21.

[3]叶丽红,高亚兵,骆伯巍.当代大学生的性观念调查[J].青年研究,2000(06):34-39.

[4]田丰.中国未婚青年性观念开放程度及影响因素——根据网络调查数据分析[J].青年研究,2007(11):30-35.

[5]李银河.中国人的性爱与婚姻[M].北京:中国友谊出版公司,2002:152.

[6]J.H.Gagnon and G Parker,“Introduction:Conceiving Sexuality',in G Parker and J.H.Gagnon(eds.),Conceding Sexuality?Approaches to Research in a Postmodern World,Ⅳr andLondon,Routledge,1995.

[7]周松青.性的社会建构:当代大学生的性和婚姻观念调查[J].中国青年研究,2011(08):10-15.

[8]卢淑华.婚姻观的统计分析与变迁研究[J].社会学研究,1997(02):39-49.

[9]李艳红,刘凤华.我国青年对婚前性行为的社会态度分析[J].南京人口管理干部学院学报,2004(01):23-27.

[10]王菲. 中国城乡居民性观念差异的影响因素分析[D].山东大学,2014.

[11]吴炜.青年性观念的十年变迁及其发生机制——基于CGSS2005和CGSS2015数据的分析[J].中国青年研究,2019(04):20-26+12.

作者简介:

周依依(1995年9月5日)女,汉,上海,学历:硕士研究方向:婚姻家庭.