寻找一份生命角落的兴味

2020-12-20浙江省嵊州市马寅初中学高一

@浙江省嵊州市马寅初中学高一(5)班

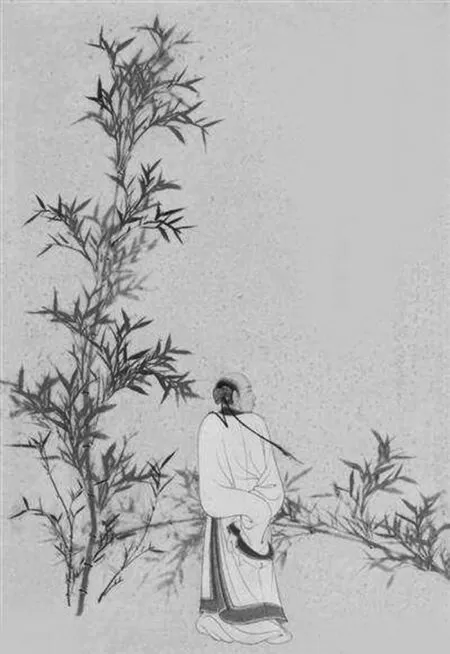

王子猷居山阴。夜大雪,眠觉,开室,命酌酒。四望皎然,因起彷徨,咏左思《招隐》诗。忽忆戴安道;时戴在剡,即便夜乘小船就之。经宿方至,造门不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”

——《世说新语·任诞》

子猷访戴,实是做了一件常人不屑的事。在雪夜仓促(对于船夫而言)赶赴别处,却又在戴安道的家门前折返,旁人看来确实像吃饱了饭没事干:大半夜的你跑这么远来干吗呢?但子猷却告诉我们,他看重的是一份兴味,所以这是很正常的一件事,而提问的人却不懂得子猷的意趣所在,所以轻视了这份兴味。

对王子猷来说,打扰一个夜晚的安眠能算什么呢?我猜那个向子猷提问的人不是他的家仆便是船夫。对家仆来说,陪同访戴是职责所在;对船夫而言,王子猷访戴一事与己无关,大雪之夜撑船去访一个与他不相干的人只能用迫不得已来形容。正因如此,船夫才会问子猷:“你来都来了,却不见人,这不是白跑一趟?”而王子猷则优哉游哉地答:“哦,我本来就是高兴,他戴安道算什么?没什么好见。”

这样就有了“兴尽而返,何必见戴”的洒脱不羁。

而反观多数人,我们轻视兴味,往往因为在做一件事时目的性过强,甚至忽略事情本身的意义。“孤舟蓑笠翁”,我们扫兴地讲他大概钓不到鱼,但老翁压根就没想钓到鱼,只是独享天地;古人踏雨吟啸,我们说大概要被雨淋出病来,其实他们只为寻一份隐士的快意;文人雅客曲水流觞,我们说没这个必要。我们轻视兴味,也忽略生命本身的意义——不是为了功利,而是为了内心的感受。

有人常说人生苦短,需得不懈努力方为人上人。这话的意图或许没错,但要说苦短,人的一生真有这么不堪吗?与那些朝生暮死的虫子、过季即枯的花草相比,人生真是漫漫无边,有大把空闲时间的。鸢飞戾天者本不用豁出所有的力气去追逐,不必对着一个野心勃勃的目标守着“快、准、狠”这三要素,而是完全可以去探寻一份生命角落的兴味。

生命并没那么多“必要”,除了衣食住行,有什么是必要的?而生活是将一切不必要的琐事过成必要的兴味,在自觉乏味时兴尽而归,这就足矣!我们在追求目标之余,不妨趁闲做一回任性的事。古人的洒脱没什么学不来,关键在于我们是否情愿或敢于随性而行。

功利性不会磨平人的棱角,但会消磨人的知觉。我们不该轻视那份被人珍重地拾起的兴味,而应该反思自己当初是如何丢掉了它。做一件可以兴尽而归的事,可以让生命的过程变得更丰富。

写作构思:

我的家乡在剡溪之畔,剡溪上发生过一个流传千年的故事,就是“雪夜访戴”。“乘兴而来,兴尽而返”,短短八字就体现了中国古代文人的风骨。

而我想的是这种风骨与普通大众有什么联系?我们知道文人与普通人是有所区别的,但不一样在哪儿,对普通人有何启发?所以我在故事里找到了一个角色,这角色没有隆重出场,仅仅是缥缈的一问浮在空中。这个角色代表的就是普通人,而与之相异的王子猷也就顺乎自然地做出了那个传世千年的回答。这一问一答隐含着一种对立关系,分析往往从矛盾着手,于是就有“功利的追寻”和“寻找兴味”的对比出现了,这种对比便是我作文中的主线。

“生命角落”这个定语并不说明“兴味”是次要的,而是说它被我们抛弃了,所以现在要去重新寻找。如何去重新寻找?可以从中国古代文人身上寻找,这又回到了开头。