浅析小学数学教学中学生创新思维能力的培养

2020-12-18李红

摘 要:小学数学新课改中提出要着重培养学生的创新思维能力。具体表现为创造性地提出问题和解决问题的能力,小学阶段学生的思维特点是想象力丰富,思维活跃,处于塑造阶段,但“教学有法,无定法”,简单阐述了五种教学方式,试图为小学数学教师合理引导学生创造性地提出问题并解决问题,有效激发并培养小学生的创新思维能力提供一点借鉴。

关键词:小学数学教学;创新思维能力;创造意识;创造精神;思维活动

一、问题的提出

《義务教育数学课程标准(2011年版)》指出,义务教育阶段的数学课程应努力发展学生的逻辑推理能力和抽象逻辑思维,培养创新意识。创新意识是指在原有基础上变通,不墨守成规,变通和超越,创新是素质教育的核心和有生力量。在当前教育改革的新形势下,对学生创新意识和创新思维能力的培养尤为重要。心理学研究表明,创造性思维不是与生俱来的,可以通过后天科学、合理的引导和训练得到提升。数学是一门逻辑性强、有利于训练思维的科目,小学生的年龄和心理发展特点是想象力丰富,动手能力强,思维活跃,可塑性强,这些特点都有利于小学生在数学学习中拓展思维,变通解题方法。在课堂教学和课外辅导中,教师要注意关注学生的好奇心、求知欲、发散聚合思维等,着力培养学生的创新思维能力和创新意识。

二、教学过程中培养学生创新思维能力的途径

1.更新教学观念

教师是教学活动的主导者和引领者,要想培养学生的创新意识和创新思维活动,首先,要打破旧的教学模式,树立新型的现代教育观。教师要有创新的头脑,正确理解创新的思想内涵,树立“以学生的发展为本”的教育观,相信每个学生都有创新的潜能。其次,教师要善于创设良好的教学情境,建立平等的师生关系,让学生在平和、愉悦的环境中增强创新意识,才能有助于学生思维的拓展。美国心理学家马斯洛认为:人的需要层次分为五层,满足了低层次的被爱和被尊重的需要后,才能有自我价值定位的需要,也就易于迸发出创新的火花。作为教育中占主导地位的教师应注意关注每一位学生,让学生尽可能地在和谐的师生关系中悉心观察、实践、推理、讨论、交流,最终形成有利于培养学生创新意识和创新思维能力的教学方式与方法。

2.实施开放性质疑

创造性思维的培养始于问题。开始提问、提出有意义的问题是培养创造性思维活动的良好开端。开放性质疑有助于培养学生的创新意识。首先,教师要精心设计一些开放性的。没有唯一答案的问题。比如:“你发现了什么?”“你有什么想法?”“你认为某某同学的方法怎么样?”“你是怎样得出这个结论的?”以此开启学生的思维之路。其次,鼓励学生进行开放性质疑。爱因斯坦说:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”教师要积极创设环境让学生大胆质疑,对同学的答案质疑,对老师的思路质疑,只要有自己的想法便可以说出来,把“教师问,学生答”的模式改变成“学生有问题,师生共同解决”的模式,以此充分体现学生的主体地位,培养他们的创新意识和创新思维。

例如,在讲授知识点“异分母分数加减法”的时候,学生问:“异分母分数相加减是否一定要先通分?”大多数学生处于困惑状态。教师此时应顺水推舟,组织讨论。最后得出:异分母分数相加减在分母相同的情况下,就可以不通分。

3.打破思维定势

思维定势(Thinking Set),是指在人遇到问题时,通常会用惯用的方法去解决问题,如果外界环境变化,就要变换方法,如果还用惯用的方法去解决问题,就会妨碍人的思维,阻碍创新思维能力的发展。在数学教学中,教师要善于克服消极的思维定势,让学生发散思维,活跃思维,巧妙地结合题目的知识点和逻辑连贯性,引导学生突破思维定势,诱导创新,学生的创新意识才能得到更好的培养。

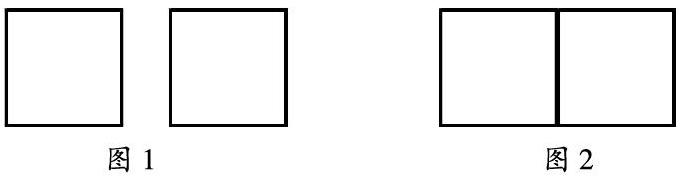

例如:4根小棒拼成一个正方形,两个正方形需要几根小棒?提出问题后,同学们不假思索、争先恐后地大喊“8根……”。作为教师,应该首先肯定这个答案:“按照常规的思考方式确实是8根,方法是4×2=8(根)(如图1),那么换一个角度来思考呢?比如,把这两个正方形拼在一起。”经过实际操作,研究讨论,终于得出了结论:7根火柴就可以拼成两个正方形。(如图2)

因此,引导学生突破思维定势,是培养学生创新意识和创新思维的有效途径。

4.运用变式教学

所谓变式,就是不改变原有的意思,把原来的叙述形式描述成另一种叙述形式。进行变式教学能使题中条件与条件、条件与问题之间的数量关系明朗化,有利于学生对数学知识的纵横沟通,有利于激活学生创新思维,培养创新意识。小学数学在分析应用题的数量关系时,当学生掌握了顺向思维的方法后,还要帮助学生通过变式学会逆向思考。

例如“小红花比小白花少10个。”学生可以换方式表达成:小白花比小红花多10个,或者说:增加10朵小红花就和小白花一样多了,又或者可以说:小白花减少10个就与小红花一样多了等。在解答数量关系隐蔽性很强的应用题时,引导学生把原题中的条件或问题通过变式后,学生就容易找到解答问题的方法,从而激发学生创新的活力。例如:在含盐20%的盐水中加入18千克水,就变成了含盐16%的盐水,求改变后的盐水是多少千克?若按原题的叙述方式去思考,学生一时难以解答,若能引导学生把原题中的条件通过变式,叙述成为:“在盐与盐水的比是4∶20的盐水中加入18千克水后,盐与盐水的比是4∶25。”学生容易从两个比中知道加水前后盐的质量没有变化,而盐水的重量增加了5份。这说明5份盐水与18千克水相对应,也就是18千克水相当于后来盐水的。于是,学生找到了解题方法:18÷(25-20)/25=90(千克)。

由此看来,运用变式教学,也是培养学生创新意识和创新思维的有效途径中的一种。

5.重视动手实践操作

心理学研究表明:儿童的天性就是好奇、好动、好玩。在小学数学教学中,如果教师能为小学生创造一个实践操作的环境,让他们动手实际操作,摆一摆,画一画,弄一弄,这不仅符合儿童的心理需求,也能让儿童在实践操作中接收到大量的关于知识点的信息,从而增强创新意识。

例如,在讲关于“长方体的体积”时,先让学生知道长方体中包含多少个体积单位,它的体积便是多少,然后让学生取出课前准备好的若干个1立方厘米的小方块学具,让他们随意拼成一个长方体图形,并说出这个立方图形的体积是多少?最后,让学生自己分析出,确定所用的块数,用小方块堆成一个长方体,并引导学生思考长方体的长、宽、高和长方体体积之间的数量关系。经过动手实践和讨论,就自然而然揭示长方体的体积等于长方体的长、宽、高的积的公式定律,便牢固地掌握了这个知识点。

三、结语

我国教育家陶行知先生曾经说过:“人有两个宝,双手和大脑。”教学实践中也证实,小学生处于可塑性很强的阶段,学生通过动脑又动手的操作活动,不但能很直观地观察,引发思考,激发学习的兴趣,还能够很好地培养创新意识,创新思维能力也能得到很好的发展。总之,小学数学教学时,只有在和谐的师生关系下,鼓励学生进行开放性质疑,合理地运用变式教学、突破定势思维和实践操作等活动,才能有效地培养学生的创新意识,激发学生的创新思维,提高学生的创新思维能力。

参考文献:

[1]吴纯.小学数学教学中培养学生创新意识的原则与策略分析[J].科学中国人,2017,0(7Z).

[2]周庆华.数学课堂教学创新意识培养策略[J].课程教育研究(新教师教学),2016(8).

作者简介:李红,出生于1973年2月,女,江苏省无锡市人,就职于无锡市惠山区钱桥中心小学,本科。

编辑 谢尾合