赣南客家农业文化遗产的收集、整理与利用问题探讨

2020-12-18穆昭阳颜磊

穆昭阳 颜磊

摘 要:农业兴起成为人类发展史上的标志性事件,农耕种植从满足人们基本生活需求到丰富人们精神世界,形成延传至今的农耕文化,并积累了宝贵的生产经验和生存智慧。通过对赣南客家农业文化遗产资源的挖掘、收集、分类整理,可以发现其中所体现出的客家人的生活理念和精神观念。这有助于我们在认识和了解基本资源情况基础之上,对其现实利用问题展开深入探讨。由此可见,农业文化遗产资源的收集与整理,对于激活其在保存农业物种资源、记录农业知识、传承农业民俗活动、维持可持续生态系统方面都有着重要的示范价值和应用价值。

关键词:农耕文明;农业文化遗产;景观资源;生命史;赣南客家

中图分类号:C958文献标识码:A文章编号:1674 - 621X(2020)06 - 0110 - 07

农业文化遗产是中华民族的优秀传统文化资源,是组成我国文化遗产的重要部分,也是古老农耕文明在当今的活态传承形式。其资源涉及内容广泛,如农具、农事制度、农业遗址、农业景观、农业技术、农业知识、农业文献、生态智慧、农业信仰、节日、仪式等习俗,突出表现在物质、精神、制度等多个层面,体现出它的独特性和多元样态。相关学者也做了很多研究,如农业文化遗产的概念、分类、功能与价值评判、保护与利用、旅游开发资源调查与地理分布等。国内外主要有两方面研究:一是农业文化遗产内涵及其保护途径方面;二是农业文化遗产旅游开发方面。目前,对农业文化遗产的研究逐渐走向成熟,在理论到实践、共性到个案方面,都有了一定的学术成果和积淀。位于我国江西南部的赣南,被誉为“客家摇篮”,包括了18个县区,是客家人重要的生活地域。赣南有着丰富的山水林田湖草等生态系统资源,具有地域特色的梯田、围屋、农事节俗庆典、农业信仰等农业文化遗产,记载着丰富的农耕记忆,凸显着浓郁的乡土情怀。对赣南客家农业文化遗产的收集、整理、保护与利用也亟待进行。

一、清点家底:建立资料基础

农业文化遗产研究发端于20世纪初,最初以农业文献资料搜集整理为重点。有了充实的文献资料,才可能有进一步的梳理和研究,如邓云特《中国救灾史》、郑肇经《中国水利史》、李士豪《中国渔业史》等。中国拥有大量农业文化遗产,除了对其进行清单整理和名录保护,相关学者也做了很多研究,如农业文化遗产的概念、分类、功能与价值评判、保护与利用、旅游开发资源调查与地理分布等。1954年4月,国内召开了关于“整理祖国农业遗产”的座谈会,我国农业遗产研究奠基人万国鼎,于1956年在《人民日报》发表《祖国的丰富的农学遗产》,将其外延扩展到相关的农业文献、文物和农民的实践经验和创造。此外,他还编纂了456册的《中国农史资料》,为后来的研究打下坚实基础。石声汉《中国农业遗产要略》认为“农业遗产”是“从祖先继承下来的农业科学技术知识遗产”,外延包括“具体实物”和“技术方法”两个大类。农业作为一项传统的、历时弥久的内容,其中更多地是对于历史文化传承的关注,如文献、文物及带有古色的文化内容,“物”在其中占据了重要的位置,农具及相应的技术产物,以及农业产出物,共同构筑了农业文化遗产中“物”的绚丽多彩的生命。

但就客家農业文化遗产研究来说,对其潜在的资源内容和类型还有待开采。赣南、闽西、粤北这个地域范围内,仍然保留有一定比重的农业文化,我们要强调对客家农业文化遗产的收集整理。以赣南客家为例,按照农业遗产的基本分类,依照技术、民俗、遗址、工具、景观、品牌、物种、文献等分类摸清现存家底,制作清单名录,为后面的整理利用打下资料基础。本文大致从4个方面来进行家底的清点和梳理,包括生产生活工具类、遗传资源类、传统知识与技术类、民俗节庆类等四大类农业文化遗产。如:生产工具便涉及耕作、采猎、排灌、收割、运载、加工等不同环节,其所使用材质从木制、铁制、竹篾不等,对其进行采集记录不仅是简单的名称,还应包括对于物的收集和使用方法介绍,这块已有人专门做了统计研究,有了一定基础[1]24 - 44;赣南客家人的农耕技术和知识经验、作物品种、农事制度、管理制度、信仰习俗等,需要进一步调查、访谈和梳理;收集可见的农业文献,如纸质抄本、方志、图文资料等;对崇义客家梯田等重要的农业景观、乡约民规涉及农业部分、国有林场旧址、以及已建成的涉农史类文化场馆予以重点关照。

赣南客家农业文化遗产不仅是作为收集整理对象,单纯的保护和挖掘也是不够的。结合赣闽粤三地客家文化生态保护实验区的设置,对客家农业文化遗产的研究和发展利用是很好的契机。一方面朝向历史,考证农具、农业文献、农史,从农具的使用和传承变化等去解读客家人的迁移和文化变迁史,通过物的象征和历史追寻,试图以文化考古的方式构筑客家人的文化精神和物质生活;另一方面关注当下,在收集保护基础上考虑如何进一步凝炼精华,朝向未来的发展方向,在整体框架下开展系统考察并加以整理提升,并能进入应用层面。作为客家文化的重要承载事项,客家农业文化遗产在传承村落文化和保护乡村历史记忆方面,有着重要的地位和角色。中国的传统文化根基在乡村,农业又是乡村中最为重要的部分,也是国民经济发展的基础,农业文化遗产在某种意义上成为我们情感的归属地,保留了历史记忆,成为构成社会有肌体的重要细胞。通过对于农业文化遗产的关注,最终达到对农业的关注,以及在当下社会中的现实意义和价值。

二、凝炼精华:整理资源系统

农业文化遗产是传统农业的精华部分,蕴含着丰富的社会、经济、文化、生态等价值,是我们今天传承农耕文化、保护农村生态、发展生态农业、循环经济最为独特的历史文化资源和景观资源。如要实现对赣南客家农业文化遗产的综合利用,需前文所提及的资料基础的构建。在摸清基本家底后,我们需进一步将其中现存状态比较完整、传承良好、积淀丰厚、具有特殊的内容进行精选,系统整理。可以按照专题或表现形式的不同,重点有序地予以梳理。如前文所提及的客家工具类农业文化遗产(耕作工具、林牧渔猎工具、生活用品)、遗传资源类农业文化遗产(丰富的生物遗传资源和特色生态资源、作物品种与管理制度、独特的自然生态与文化景观)、传统知识与技术类农业文化遗产(莳田、割禾等农业活动称谓、生产知识体系、生产经验技术、立体循环农业生态观)、民俗节庆类农业文化遗产(信仰仪式、节日舞蹈、农谚歌谣、历史文献)。赣南客家农业文化遗产的系统整理,体现了尊重先民智慧,契合当前生态文明建设的大背景。

(一)工具类农业文化遗产的整理

工具类在农业文化遗产体系中是重要的构成部分,可以说农业生产活动的开展,脱离了工具的使用则无法进行。而在当下,传承并使用千年之久的农业用具,绝大多数已经失去使用场合,传统的农耕用具被作为实物用以展陈,以特有的叙事方式继续着它的文化使命。以物而观,作为现今重要的言说对象,其所具备的各项功能也随着物的不同身份表征体现不同的特征,物所承载的记忆和文化功能在当下被重新建构。物证功能、物建功能、物治功能等物的文化功能都在物的文化建构过程当中扮演着重要角色,即物对集体记忆的确证,物对家庭空间生产的建构以及物的治疗作用。这三种物的文化功能在“物尽其用”的哲学层面上能够更加明晰地阐述物的本质意义、生命意义以及更深层次的文化意义[2]。在赣南客家农业文化遗产的具体内容中,物证是一个最为重要的内容,如农具、劳作用品等。当下已有很多场馆和个人开始注重对于“物”的收集,并增加对其功能和使用方法的介绍,形成丰富的体量。

作为农耕文明的代表符号,农业生产中所使用的耕作工具如犁、耙、辘轴、锹、铁搭、五齿爪、耖、锄头、田荡、秧马、耘荡、粪箕等;排灌工具如水车、吊鸟、戽斗、桔棒、筒车、翻车等;收割工具如镰刀、禾桶、禾担、风车等[1]25。无一例外都有着独特的外观和功用,曾在传统农业生产中起到重要作用。工具也会根据具体的生产场景和地域特征进行微调,赣南客家的犁地工具是直辕犁,一般是两人使用,适合赣南客家山区不规则、较小的农田,有着明显的地域适应性。所以做好对赣南客家工具类资源谱系和知识体系,是很有必要的。

(二)遗传资源类农业文化遗产的整理

对赣南客家地区内的生物遗传资源、特色生态资源及其相关传统知识的调研、搜集整理与综合利用,能够最终达成对其相关知识的综合资源利用及惠益分享。在这其中,了解掌握与此相关的作物品种、管理制度、自然景观是核心内容。像赣南山区的茶叶种植由来已久,制作技艺讲究,各县域都有成片的茶园,也出现了小布岩茶、梅嶺毛尖、五指峰银豪、犹江绿月等名茶。果树资源丰富,有赣南脐橙、龙南板栗、寻乌蜜桔、兴国甜橙、南康甜柚、黄金沙田柚、澄江蜜李、于都盒柿等名特产品[3]94。由此延伸的食品制造业如齐云山南酸枣糕,成为特色的农产品。赣南处于山区有着丰富的森林资源和动物资源,成为一个重要的生物基因库,有药用价值和经济价值的数量可观。这对于保持水土资源、改善区域生态环境,维持生物多样性有着重要助力。如有以东江源区三百山野生生物资源作为对象,从地质地貌、气候土壤、动植物、昆虫、竹荪、五倍子、鱼腥草栽培技术等做了细致考察和系统整理,为我们做了示范[4]。有以果品资源为对象,对其100多种野生水果的种质资源库进行介绍[5]。还有经过系统整理的植物资源名录[6]1,以崇义梯田为个案整理的资源储藏[7]等。

(三)传统知识与技术类农业文化遗产的整理

传统知识与农耕技术,在客家地区表现得尤为明显。如莳田、耘田、割禾等特殊称谓和由此形成的一套知识体系和生产经验,不同的节历物候的农业活动都值得被记录下来。在赣南崇义县有着全球最大的客家梯田,形成了一整套独特的耕作系统和历史文化,不仅仅是单纯的自然景观,还承载着客家人的精神特质,被赋予了自然人文双重意义,在景观营造、旅游文化体验层面蕴含更丰富的价值。崇义梯田至今仍在使用,被列入全球重要农业文化遗产,传达着一份历史记忆和情感,也证实了客家人敢拼敢闯、攻坚克难的精神品性。梯田里还种植着南酸枣、红豆杉苗木、脐橙、油茶、茶叶等多种经济作物,并在田里放养鱼鸭,实现了农业生态循环。还采用间种的方式,根据季节采取对应措施增加土壤肥力,体现着生态智慧、生态理念和绿色共享的生态观,这与当前生态文明建设相契合,对开创社会主义生态文明新时代具有重要借鉴意义。在赣南客家地域社会中,农业文化仍然占据一定的比重,要对潜在资源进行系统整理加以利用。

客家地区的基本地貌特征是多山,俗称“八山一水一分田”。从中原农业社会走来的客家人,深受农耕文化影响,坚守“耕读为本”“重农抑商”“重农固本”的传统思想,有着强烈的安土重迁之心理和价值观念。山区对客家文化的塑造与演进产生了重要的影响,使客家文化具有山区农耕文化的特质。赣南客家人充分利用充沛的水热资源和山地丘陵,因地制宜发展山区立体农业,建立了“山顶戴帽、山腰种果、山下养殖、种养结合、立体布局”的生产模式[3]95。而“农业文化不仅包括一般意义上的乡土知识和地方技术,还包括那些有特定自然环境、村落和农田构成的村落景观,以及独特的农业生物资源与生物多样性。丰富的农业文化在食品保障、原料供给、就业增收、生态保护、观光休闲、文化传承、科学研究等方面发挥着重要功能。应该说,中国传统农业文化对于应对经济全球化和全球气候变化、保护生物多样性、生态安全、粮食安全,解决贫困等重大问题以及促进农业可持续发展和农村生态文明减少具有重要的战略意义”[8]。

(四)民俗节庆类农业文化遗产的整理

在广阔的客家田野上,有着藏量丰富的农业信仰、仪式、节日、舞蹈、农谚歌谣等民俗内容,其中多属于非物质文化遗产的范畴。如对五谷神、刘猛将军、社官老爷等的神灵崇拜敬仰,对立春、清明、立秋等农业岁时的重视,融合了牛崇拜与祭祀的崇义舞春牛、流传在于都、宁都、石城、瑞金、兴国等广大农村,表现客家山民砍柴在路上或休息时用柴刀、禾杠相互敲击表演的“禾杠舞”。农耕谚语主要有四季气象、指导农业生产、预测天气、耕田方法技巧、耕作经验等内容,如“松心高一尺,家家请就莳田客”“清明雨,蓑衣斗笠高挂起。清明晴,到处担秧莳草坪”的农谚,会昌一带流传的《哥哥莳田妹送秧》:“哥哥莳田妹送秧,四脚落地苦难当;又要回头看老妹,又要横行对直行”,以及以“莳田”为主题的客家山歌、儿歌都非常丰富。所以这些内容也成为客家农业文化系统所要关注的部分。历史文献主要集中在各县、乡镇、村所编纂的方志,其中关于农业、文化的部分,赣南多县历史设立的林场所编的林场志[9]、林业志、土壤志、垦殖场志、物种志等 [10]1,各县区、地方文化人编纂的文化读本、民俗风情书籍等,乡规民约、族谱中与农业活动相关联的内容,笔者所见已有相当储量。另外值得注意的是在1982年中央一号文件《全国农村工作会议纪要》中所提及的“要进一步搞好农业资源调查和农业区划这一基础工作,为合理开发、利用、保护农业自然资源、调整农业生产结构和布局提供科学依据”[11]。在此内容指导下各地都进行普查,积累了一批基础文献,以赣州及各县区为调研收集对象也形成了丰厚的文献报告。2这笔宝贵的文献资源如能做好收集和回溯整理等工作,可以为当下农业文化遗产资源的综合利用提供系统材料和重要指导。

三、多管齐下:实现应用价值

依前文所述,在资料收集基础之上我们对现有资源进行分类整理和重点选择,可以发现赣南客家农业文化遗产的储量之丰富。这些文化资源不应被埋没,而应与当前的多渠道利用途径相结合,更好地开展对农业文化遗产的保护和利用,如:乡村旅游、农耕文化场馆、现代农业科技园、生态旅游等方式。3作为农业景观的文化遗产,如何能够与周边的乡村社会及祠堂、庙宇、民居等村落景观相互联结,共同构筑出农业文化遗产的保护新格局,是值得思考的话题。对于农业文化遗产而言,既有保护也要发展,还要关照它的地位和角色,考虑如何发挥在传承村落文化和保护乡村历史记忆方面的效能。四大类型都有着不同的现实利用途径和实践模式。

(一)实物+场馆体验型

工具类农业文化遗产,因为其现实使用程度降低,尤其在生产工具流程现代化技术广泛推行之后,逐步退出了劳动生活。可以收集传统农村的生活用品、农具实物,通过图文、影音、实物等形式,展现地方民俗风情和生活情景,彰显人文情怀、宣传区域历史,起到了很好的教育示范作用。通过对于实物的展陈,如:陈列馆、博物馆、文化馆、村史馆等相关文化场馆的规划设计和建设落成,能够以物为依托进行历史文化的重新整合和空间集中演示,突出物所携带的文化记忆和历史信息。赣南比较具有地方特色的客家榨油、制糖、打糍粑等也会以参与实践的方式,以农业展示馆和农耕休闲体验馆的实体承载,实现观者和游者的体验感,使其具备了文化传承、科学认知、休闲旅游等功能,成为我们认识农耕文明,学习先人智慧,了解管理制度、信仰仪式、节日、知识与经验的重要途径。

(二)物产+科普知识型

遗传资源类农业文化遗产,以查清底库资源目录及科普、考察、知识讲解、名特产品,突出生物多样性和在地性,体现实际的文化价值、经济价值和药用价值。如崇义君子谷就搜集了不少刺葡萄品种,作为种质资源库进行科普宣传。赣南客家地域不同的家禽、果品、茶叶等特色农副产品,有着一个巨大的物种基因库,可以发挥其教育价值和科学价值的效力。传统知识和农耕技术的传承和介绍,不同节历物候的农业活动,循环绿色的农业生态系统所承载的人文精神和和谐理念,也有效地呈现了农业文化遗产的生态价值和现代经济价值。

(三)景观+旅游休闲型

当下人们也更加注重生活品质和休闲,所以体验式和观赏式的乡村旅游也很受欢迎,将农业文化与旅游休闲融合,形成并发展生态旅游,也是可取的路径。“乡村旅游的发展可以对农业文化遗产的保护和利用起到重要的支持作用,有利于激发人们的保护兴趣,延缓传统农具实物因农业转型而消失的速度。但过度依赖旅游发展对工具类农业文化遗产保护利用的带动作用,会忽视遗产本身的历史文化价值、教育价值、生态价值、科学价值,让这类农业文化遗产的保护陷入唯经济利益是从的误区”[12]。在当前乡村振兴大背景下,乡村日益受到重视,结合乡村自身的地域特点和文化特质,并整合传统农耕文明的积极因素,有助于更好实现乡村可持续发展,促进乡风文明建设和美化乡村环境。农耕文化的传承和利用,应该坚持农民主体性,要能够保障好村民基本权益并赋予其相关权利,给予相应的政策激励和利益分享,激发主动性共同参与农业文化遗产的保护、传承与弘扬。

中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018 - 2022)》中,提出“保护利用好乡村传统文化,实施农耕文化传承保护工程,深入挖掘农耕文化中蕴含的优秀思想观念、人文精神、道德规范,充分发挥其在凝聚人心、教化群众、淳化民风中的重要作用”“重塑乡村文化生态,紧密结合特色小镇、美丽乡村建设,深入挖掘乡村特色文化符号,盘活地方和民族特色文化资源,走特色化、差异化发展之路”“发展乡村特色文化产业,建设一批特色鲜明、优势突出的农耕文化产业展示区,推动文化、旅游与其他产业深度融合,创新发展”等具体内容。农业文化遗产伴随着乡风文明建设,应在保护传承基础上实现文化资源的创造性转化和创新性发展,丰富表现形式,结合新时代要求增强自身吸力。

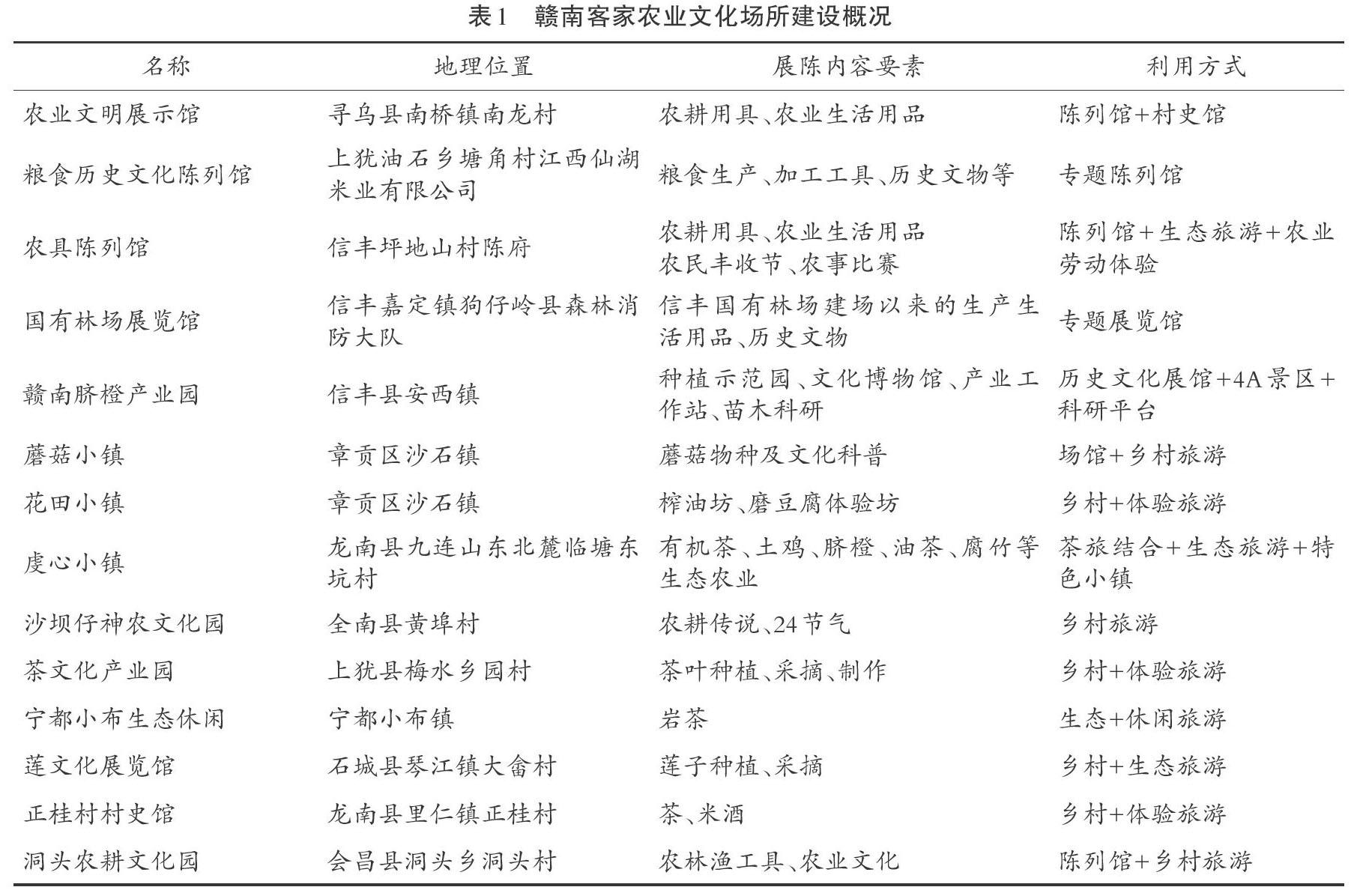

在当下,应该以农村环境条件为依托,以农业文化遗产为介质,以农业资源景观设计为路径,积极探索特色小镇、田园综合体、现代农业科技园、农耕体验坊、农业观光休闲等多元化的生态旅游方式。李永乐、闵庆文、成升魁、王旭海提出农业文化遗产旅游开发应该注意处理好“遗产保护至上,环境保护优先,注重社区参与,提升农民收入”四个方面的关系,并以青田稻鱼共生系统为例,简要分析其山水景观、农耕、传统村落等,为遗产地生态旅游提供了参考[13]。笔者就所见赣南区域的农业文化元素场域做了大致梳理,能够窥见在现实情境中的利用途径。

四、结语

纵观来看,赣南客家农业文化遗产的资源藏量十分丰富,那如果再加上闽西、粤北等地客家地区的相关内容,会是一笔可观的文化资产。面对所处自然生境,客家人积极谋求,形成自身的生存策略,生产生活方式与自然相融,将阻力变成助力,形成了一套完备的农耕文化资源体系,积累了相当的知识经验。赣南客家农业文化遗产地域色彩浓郁,有着较强的应用价值。不光体现了农民、土地与农作物间的生态联系,还具备了生态旅游价值。优秀农耕文化资源在当下成为人文和自然相结合的独特景观资源,不仅能给人们提供切身体验和实践操作,还在观光休闲中将生态意识和环境教育融入,集旅游、游学、科研、经济发展、文化传承等多功能于一身。传统农业中体现的天、地、人和谐与可持续发展的理念,在培养和提高人们生态意识的同时,也顺应了当前新时代生态文明建设的总要求。就其作用而言,于乡村社会治理、构建乡村公共文化服务体系,丰富农民精神生活和助推乡风文明建设,都是有利的。在乡村振兴战略的总要求引领之下,以优秀的传统农耕文化为基础,全面系统整理该项资源并加以适当利用,具有独特的社会价值和现实意义。

参考文献:

[1] 梁盛平.赣南客家传统民具设计研究[D].南京:南京艺术学院,2010.

[2] 白文硕.物尽其用——物的文化功能建构[J].兰州大学学报(社会科学版),2016(5):96.

[3] “中国地理百科”丛书编委会.赣南[M].广州:世界图书出版广东有限公司,2017.

[4] 刘良源.东江源区三百山野生生物资源保护与开发研究[M].南昌:江西科学技术出版社,2003:1 - 2.

[5] 庄席福.君子谷野生水果世界图影攻略[M].广州:岭南美术出版社,2011:4 - 6.

[6] 谢宜飞,等.江西全南种子植物名录[M].北京:中国林业出版社,2014:2 - 4.

[7] 杨波,闵庆文,刘春香.江西崇义客家梯田系统[M].北京:中国农业出版社,2017:50 - 71.

[8] 朱启臻.留住美丽乡村——乡村存在的价值[M].北京:北京大学出版社,2014:187.

[9] 曹启兴.江西全南县小叶岽林场志[M].南昌:江西人民出版社,1991:1 - 8.

[10]张俊山.信丰脐橙志[M].南昌:江西人民出版社,2013:60 - 63.

[11]中共中央国务院关于“三农”工作的一号文件汇编:1982—2014[G].北京:人民出版社,2014:11.

[12]王思明,李明.中國农业文化遗产研究[M].北京:中国农业科学技术出版社,2015:177.

[13]李永乐,闵庆文,成升魁,王旭海.世界农业文化遗产地旅游资源开发研究[J].安徽农业科学,2007(16):4900.

[责任编辑:吴 平]