“阶层的空间化”:青藏高原村落的人群分类与空间区隔

2020-12-18邹礼跃

摘 要:运用“阶层的空间化”这一概念,对西藏曲村的人群分类和空间区隔现象进行了分析,空间区隔表明不同社会群体之间存在着阶序性的社会关系,空间和屠宰户的社会地位息息相关。旧西藏形成的“巴洞公”社区是屠宰户社会地位低下的表征,进而探讨了屠宰户空间区隔现象的历史成因和未来展望。

关键词:阶层的空间化;屠宰户;人群分类;空间区隔

中图分类号:C954文献标识码:A文章编号:1674 - 621X(2020)06 - 0075 -07

空间是理解社会生活的一种新维度、新路径。在社会空间研究场域,亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)是一位奠基者,在《空间生产》(The Production of Space)一书中,列斐伏尔阐释了社会空间理论,聚焦于探讨空间和社会再生产 [1]。在列斐伏尔的影响之下,空间问题引起了学界的普遍关注。米歇尔·福柯(Michel Foucault)的社会空间研究同样影响深远,他认为空间是公共生活的重要基础,空间也是权力运作的基础 [2]。福柯从统治技术的角度来谈空间和人的关系,权力借助空间发挥规训效果。张鹂《寻觅天堂》(In Search of Paradise)一书中,以“阶层的空间化”来探讨昆明市逐渐形成的“中产阶层”。这里的“空间”包含着多元的内涵,不仅指人们生活的物理空间,比如花园别墅、中档小区、工薪小区等,还包括人们思想中的非物理空间,如有能力居住其中的人们通过消费来培养自己的社会身份,房地产商通过报纸、电视广告来形塑这一人群的生活品味、价值取向等 [3]。

要言之,人类学视野下的生存空间并非纯粹的自然空间,空间与人群也并非互不相干,而是交织纠缠在一起。这在清水江流域的人群关系探讨[4]、都柳江流域的山地与河谷视野下的族群关系分析[5]中都能看到。本文在空间理论的运用上,聚焦于探讨青藏高原藏族村落屠宰户的空间区隔现象,屠宰户是藏族社会中一个非常特殊的社会群体,他们被其他藏民视为“不干净的人”,这种人群分类方式和藏民的“洁净观”密切相关。杜蒙(Louis Dumont)在《阶序人》中阐明了洁净观与人群划分的关系,他认为阶序是一种关系,一种可以称为“把对反含括在内的关系”[6],“洁与不洁”的二元对立结构是阶序的基础,也是种姓制度的核心。李亦园先生认为,污染的观念常被用在强势社会群体对弱势群体的相互关系上,社会群体之间,强势者亦以有污染力来看低阶层的人[7]。 在笔者的田野点西藏曲村,屠宰户就被当地人视为有污染力的人群。事实上,在中国西南民族地区还存在一些和藏族屠宰户类似的边缘群体。王明珂教授探讨的羌族社会中的“毒药猫”案例揭示出,在许多社会中,女人、弱势群体与社会边缘人常被视为有毒的、污染的、潜在的破坏者[8]。云南大学刘彦博士对清水江流域苗侗社会中的“生鬼”这一特殊群体进行了充分的探讨,“不洁与洁净”的群体分类构成了清水江流域社会人群关系实践和社会运转的基础[9]。中山大学刘志扬教授结合3次在娘热谷地所做的田野调查,对藏族农民的“洁净观”进行了很好的解读和总结:铁匠因为打制杀生的凶器,屠夫因为杀生,与佛教不杀生的教义相悖离,因而是污秽和卑贱的职业。天葬师是非常富有的职业,其收入远远超出一般农民家庭,但是并不能改变天葬师“污秽”的本质。一个农民很穷,但是他自己和其他人都会认为他比天葬师洁净,社会地位高于高收入的天葬师[10]。在青藏高原藏族村落,“洁净观”是认识社会群体的一个重要切入点,“洁净与污秽”不仅仅是一种人群分类的标准,还与屠宰户这类群体的社会地位息息相关。

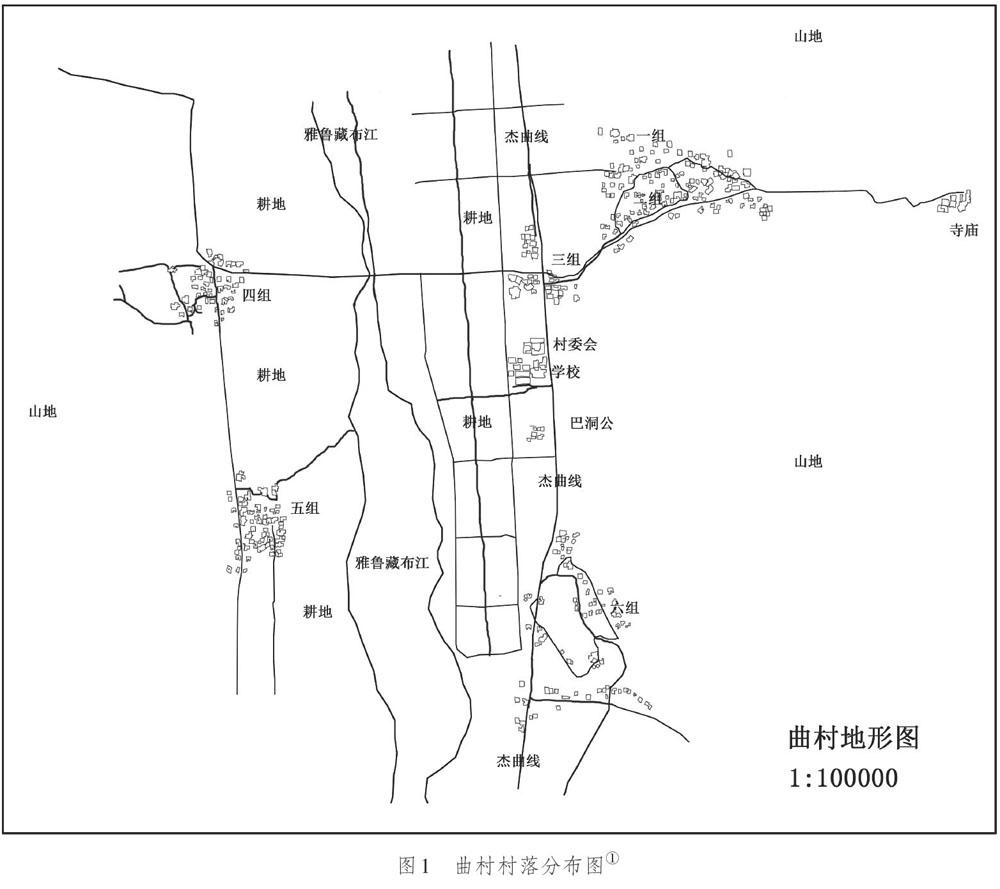

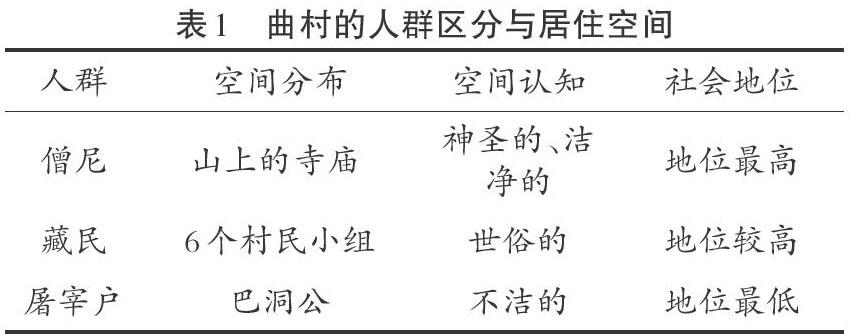

基于前人的研究基础,笔者在西藏高原进行了长达10个月的田野调查,获得了大量的第一手田野材料。本文的田野点曲村2位于卫藏地区的雅鲁藏布江流域,从古至今,该区域都是西藏最重要的农区。曲村下设6个村民小组,总户数297户,总人口1 715人,劳动力891人。海拔3 750米,总耕地面积3 057亩(其中冬小麦1 244亩、青稞1 413亩、土豆300亩、油菜100亩)。人工草场1 696亩,林地面积1 400亩,牲畜2 171(头、匹、只)。3从图1可以发现,曲村两边是山,中间是平坦的河谷平地,一条乡际水泥公路横穿村落,村庄的分布格局对称,公路恰好位于村落的中央。曲村共分为6个村民小组,一组、二组、四组、五组和六组分布于公路的两侧,三组位于村落的中央,四五家甜茶馆分布在这个地方。曲村的屠宰户洛桑旺堆房和央珍房4居住于“巴洞公”这个特殊聚落,从村落分布图可以看出,屠宰户居住的“巴洞公”这个小聚落和6个村民小组之间存在着空间区隔现象,這正是本文将重点论述的研究主题。以下,笔者将借鉴空间理论的相关概念和研究框架,对曲村屠宰户“阶层的空间化”现象进行考察和解析。

一、内部的他者:被视为“下等下级人、不干净的人”的屠宰户

旧西藏最重要的两部法典为《十六法典》和《十三法典》,其中《十三法典》一直沿用到1959年民主改革前。《十六法典》第九条“杀人命价律”规定,人分上中下三等。上等人是指西藏为数极少的大贵族、大活佛和高级官员,中等人是指一般僧俗官员及商人,下等人是指广大农奴和奴隶,其中流浪汉、铁匠、屠夫其命价值草绳一根 [11]。由此可知,明清时期西藏地方政府对屠夫的歧视与压制已经上升到了法典的高度,屠夫处于旧西藏社会结构的最底层。《十三法典》体现的是作为统治阶级的三大领主的思想,即不合理的等级制度导致屠宰户沦落为“下等下级人”[12]。在当时的历史条件和社会结构之下,屠宰户在社会生活的方方面面均遭受着各种社会排斥,比如饮食区隔、婚姻区隔和空间区隔。

藏族社会历史调查材料指出,“贱人”即人们说的“出身不干净”的人,地位比一般的农奴低,这类人包括屠夫、陶匠、渔夫、猎人、揉皮匠等。当地人解释说这些人直接或间接屠杀生灵、造有罪孽,或只是说他们的祖宗就不干净。对他们的歧视表现在如下方面:不能做僧尼,不能与一般人平起平坐,更不能与一般人共碗饮食,不能和一般人通婚,一般人与他(她)们发生了性关系,也与“贱人”一样看待。有些较富的“贱人”做了“差巴”,也不能改变其“低贱”地位[13]。在琼结宗,屠夫受一般人的歧视,说他们血统低贱,骨头是黑的,他们在经济上也最穷困,一般人不愿意与之通婚[14]。这些均说明民主改革之前,屠夫受到其他人的歧视和排斥,有的人认为他们杀生,有的人认为他们血统低贱、不干净,当时的屠宰户在社会生活中遭遇到各种歧视和排斥。

对于这一现象,一些当地学者如拉巴次仁从文化传播的视角对西藏社会中所谓“不干净的人”进行了分析,并对印度种姓制度的起源、发展及其传播到西藏的途径、负面影响和现状进行了剖析[15]。次平发现,屠夫被视为下等人的习俗主要流行于卫藏地区,而阿里、那曲、昌都和安多等大多数牧区没有把屠夫视为下等人或不洁之人的习俗[16]。朱普选也指出,“视屠夫为下等人的习俗”主要流行于卫藏两地的农区,纯牧区没有这种现象[17]。从主位的视角而言,藏族社会中的屠宰户这类所谓“出身不干净”的人实则是一种身份群体。身份是人们相互之间所做的主观声望评价,同一身份群体的成员之所以具有相似的社会声望、社会地位,是由于他们长期相似的生活方式、经验与理性的教育以及家庭的、职业的熏陶而形成的。身份群体和阶级不同,阶级是由经济地位决定的,而身份群体是由社会评价所制约的声望决定的。以先赋因素来区分人群的身份地位,这种体制的最大特点就是讲究等级、秩序。当这种身份得到法律、法规的认可之后,各身份群体也就难以越轨。身份群体有两种:一种以分工为基础;另一种以世袭为基础,比如等级、种姓,这是身份群体的极端形式,此种身份群体成为一种封闭的体系,并且有法律、宗教、经济权力的保障[18]。从上文可知,阶级强调经济地位,而身份群体强调和声望相关的社会地位,在传统社会中,身份群体往往更为强调先赋因素。西藏民主改革前的屠宰户这类社会群体属于典型的身份群体,这类身份群体强调出身和血统,他们的社会地位和旧西藏的法典、职业分工等因素密切相关。实际上,在现实的社会运作中,这些因素还与空间区隔交织在一起。

二、曲村的屠宰户:“巴洞公”

“巴洞公”在曲村这个特定语境中有两个含义:一是空间性意涵,指屠宰户居住的那个地方;二是身份性意涵,指该村的屠宰户。根据当地人的习惯,如果直接用“屠宰户”来称呼这些人,带有强烈的蔑视味道,因而当地人用居住地指代,也就是说,“巴洞公”既可以指代人,也可以指代屠宰户专门居住的地域空间。

(一)“巴洞公”的人群构成

在报道人的带领下,笔者得以顺利入户调查屠宰户。曲村的屠宰户源于一个共同的祖先,繁衍至今,共有两房,他们是洛桑旺堆房和央珍房。

由于年龄偏大,目前洛桑旺堆已经不再从事屠宰业。洛桑旺堆家有6个子女,长女达珍外嫁他乡,她家有2個女儿,1个儿子。二女儿洛果是个残疾人,至今单身。朗达是洛桑旺堆唯一的儿子,他子承父业,农闲之余从事屠宰业。朗达家有2个女儿,一个在内地上大学,另外一个在山南读高中。斯纳觉美是洛桑旺堆的第4个女儿,已经外嫁。第5个女儿叫玉西普珍,已经结婚,其丈夫从外地入赘曲村。玉西普珍的丈夫是屠夫,他很少在曲村屠宰牛羊,每年冬天的时候,他经常外出从事屠宰业,赚钱补贴家用。次荣卓嘎是洛桑旺堆的小女儿,她是“坐家”户,以后她们家继承洛桑旺堆的祖屋,但也要负责父母的养老送终,其丈夫也是屠宰户的后裔,但现在他并没有从事屠宰业,他是从外地入赘曲村的。次荣卓嘎家有2个子女,都还在上小学。目前洛桑旺堆家中真正可以称之为屠夫的只有3个人,即洛桑旺堆、其儿子朗达以及其女婿。洛桑旺堆家的其他成员从来没有屠宰过牛羊,但身份是屠宰户,换句话说,虽然没有杀生,但他们均是屠夫的后裔。

央珍是洛桑旺堆的妹妹,她住在洛桑旺堆家旁边。朗吉是央珍的长子,现在没有从事屠宰业,农忙时节,在家种地,农忙后,经常外出打工。朗吉家有3个子女,2个女儿,1个儿子。朗吉负责“坐家”,和央珍住在一起。卓玛玉珍是央珍唯一的女儿,她在家带孩子、织氆氇和种地,其丈夫从外县入赘曲村,其丈夫以经商为主要生计方式。卓玛玉珍家也没有从事屠宰业,她们是屠宰户的后裔。央珍的小儿子叫扎西群培,他入赘外县,由于住在城市里面,打工或做生意都比较方便,因此,扎西群培家生活条件很不错,他现在也没有从事屠宰业。央珍的3个子女都已不再从事屠宰业,但当地人对他们的出身还是有一定的偏见,原因是央珍的父亲是屠夫,这种出身决定了她的后代也是“不干净的人”。由此可见,屠宰户不一定从事屠宰业,在屠宰户中,真正从事屠宰业的屠夫只占少数,在当地人看来,他们是一种“不洁”的身份群体。

(二)村落中的“孤岛”:“巴洞公”

就阶层的空间分布格局而言,曲村的“僧侣、藏民和屠宰户”分别居住于不同的空间,他们的社会地位和居住空间之间存在着一种“阶层的空间化”特征。

首先,众所周知,由于大多数藏族都信仰藏传佛教,因而僧尼这个社会群体在藏区普遍存在,僧尼在藏族社会中具有较高的社会地位。曲村有一座格鲁派寺庙,耸立于村民小组后面的高山上,藏民们经常到寺庙里面去祭祀,也会邀请僧尼到家中举行仪式。当地藏民对僧尼比较尊敬,社会地位较高的僧尼居住于寺庙中。从空间分层的视角而言,僧尼居住于寺庙也折射出这类人在藏区的社会地位比较高。

其次,曲村6个村民小组的藏民均是所谓“出身干净的人”,他们不从事屠宰业,他们是当地的藏族农民。在当地人看来,“洁净”的藏族农民的社会地位比从事屠宰业的“不洁”的屠宰户的社会地位高,因而,这些藏民不愿意和“不洁”的屠宰户共同居住,而是选择和同类的“出身干净的人”居住在一起。

最后,屠宰户被当地人视为“不洁之人”,他们的社会地位较低,他们单独居住在“巴洞公”这个小聚落。这个小聚落显得与众不同,因为“巴洞公”不属于任何一个村民小组,而是一个单独的居住区域。在田野调查的过程中,当地一个藏民告诉笔者:“屠宰户和屠宰户住在一起,他们住的那个地方就叫做‘巴洞公,我们一般不会和他们混合居住,这是流传下来的风俗习惯。”1这种居住格局,乍看上去没有什么不妥,随着田野调查的不断深入,笔者才逐渐获悉“巴洞公”的人群和历史,后来才知道原来“巴洞公”背后有如此多的含义。

当地人介绍说,其他藏族和屠宰户的空间区隔现象由来已久,不是目前才形成的社会现象。屠宰户居住的小聚落就像一个“孤岛”一样,“巴洞公”这个小聚落折射出屠宰户在社会生活中遭受到一定的空间排斥,两种人之间的空间区隔形成了“巴洞公”这样的微型社区。随着调查的逐渐深入,笔者发现当本地人说“巴洞公”这个词的时候,彼此之间都心照不宣。在曲村这个特定语境中,“巴洞公”不仅仅指代地名和人群,而是包含着人群分类、与生俱来的身份、污名与区隔等多种内涵,生活在“巴洞公”的人群被其他藏民视为“脏人”,当地人对屠宰户的这种刻板印象是根深蒂固的习俗,要想在短期之内就完全改变这种偏见比较困难。屠宰户作为西藏传统文化分类中的一个阶层,其居住格局明显具有“阶层的空间化”特征。屠宰户的空间区隔现象不仅仅和传统文化对人群的分类相关,也和旧西藏的社会结构、职业分工、权力展演等密切相关。

三、“巴洞公”:阶层的空间化

“巴洞公”这种孤立社区很类似于遭受社会排斥的“隔离区”,鲍曼(Zygmunt Bauman)指出,隔离区是一种把“不受欢迎的人彻底限制起来”的策略。隔离区的生活并没有积淀成共同体,只是加强了互相嘲弄、轻视与仇恨。一个隔离区不是一个有共同体感觉的温室。相反,它成了社会分裂、社会碎片化和社会沦丧的实验室 [19]。从空间区隔的视角而言,“巴洞公”类似于曲村中孤岛式的、被割裂的封闭空间。正如福柯(Michel Foucault)所言,这种封闭的、被割裂的空间,处处受到“监视”[20],在这一空间中,每个人都被不断地分类。生活在“巴洞公”这个地方的屠宰户,内心忍受着其他人难以察觉的不为人知的痛苦与体验,因为类似于“隔离区”的“巴洞公”和污名、社会排斥紧密连接在一起。

由是观之,民主改革之前形成的“巴洞公”社区是屠宰户社会地位低下的表征。“巴洞公”这种空间区隔现象从来都和旧西藏的政治、意识形态密切相关,“空间不是一个被意识形态或者政治扭曲了的科学的对象,它一直都是政治性的、战略性的……空间的生产,不能够与某种特殊的物品、某种商品的生产相比。然而,物品的生产和空间的生产之间,存在着某种关系。后者属于某种特定的团体,它们占有空间是为了管理它、利用它。空间,还有一些其他的东西,都是历史的产物,而且,这里所说的历史,是那种典型意义的历史。[21]”空间和旧西藏的政治制度密不可分,空间也是历史的产物。追根溯源,屠宰户的空间区隔现象是封建农奴制社会中不同等级群体占有不同空间地位的表征,历史上形成的这种孤岛式的小社区深刻地折射出屠宰户所遭遇的空间排斥。“巴洞公”这类空间区隔现象是旧西藏就已经形成的居住格局,这种居住格局的形成和旧西藏的土地制度密不可分。

民主改革之前,土地是庄园的主要生产资料,分得差地的农奴称为“差巴”,“差巴”各有多少不等的耕地、住房和划分的刺柴地,他们在所分的差地内有自主的经营权。“堆穷”没有份地,多数向“差巴”租有小块土地,并以各种形式依附于“差巴”。“差巴”在接受差岗地时,基本上都包括一幢住房,差房也算在差地之中。“堆穷”户没有差地,因而也就没有房,他们一般没有盖房的条件,即使有力量盖,也因为没有地皮无法盖[22]。从上文可知,旧西藏的“差巴”占有差岗地,“堆穷”和屠宰户这一类无差岗地的社会群体均依附于“差巴”而生存。对此,格勒从土地制度的视角分析了西藏传统的社会结构、社会的分层和等级。在传统的西藏社会中,土地是人们赖以生存的永久性的生产资料,当我们深入考察 1959年以前的西藏传统社会结构时, 发现其中很多重要的社会关系都直接或间接地与土地制度有关。 围绕着土地的使用、占有、支配、分配等问题,人与人之间结成各种各样的互动和依存关系,并由此引导出社会的分层和等级。换言之,土地制度是西藏传统社会中一切社会关系的基础。我们今天揭示传统西藏社会结构的特点, 离不开分析土地制度[23]。从上述材料可以看出,民主改革前的“差巴”才拥有差地和差房,“堆穷”从“差巴”手中转租小块土地耕种,住的房屋也是从“差巴”那里租的。处于社会结构最底层的屠宰户,地位远远低于“差巴”和“堆穷”,他们不占有差地,在当时的历史条件之下,屠宰户只可能租房居住,他們为“差巴”提供屠宰服务,以此求得自身的生存。屠宰户集中居住在一起,就形成了类似于“巴洞公”这样的微型社区。西藏地方社会中遗留下来的类似“巴洞公”这样的社区还有不少,屠宰户集中居住在一起,单独形成一个聚落是早已有之的社会现象。

民主改革前的西藏封建领主庄园大多位于藏南谷地,也就是今天雅鲁藏布江流域的“一江三河”地区,该地区自古以来就是西藏最重要的农区。在这样一个特殊的、以农业为主要生计方式的生境之中,三大领主控制了土地这种最重要的生产资料,就等于控制了整个社会,他们位于社会结构的最顶端;拥有差地的“差巴”必须向三大领主缴纳赋税,支各种差,服各种名目繁多的无偿劳役;无地无差的屠宰户是不占有土地的人群,尽管有时候他们也会从“差巴”手中转租一点土地耕种,但他们和支差纳税的“差巴”有很大的区别,屠宰户是专门为其他人提供屠宰服务的职业群体,他们主要以手艺为生,流动性比较强,只要缴纳完人头税,就可以外出谋生。

在旧西藏的封建领主庄园中,屠宰户这类脱离农业生产的服务业者无疑会受到三大领主的打压与排斥。因为从三大领主的角度出发,他们更为倚重支差纳税、提供各种无偿劳役的“差巴”,而不是无地无差的屠宰户。三大领主、“差巴”和“堆穷”都需要屠夫提供屠宰服务,但三大领主更重视种地支差的“差巴”,而屠夫这类群体是脱离土地的服务业者,他们无地无差,只需要缴纳人头税。因此,从三大领主的角度来看,既要给屠夫这类群体生存的空间,又要把他们打压在社会最底层。制度性歧视导致屠宰户处于社会结构的最底层,因而在社会生活中,屠宰户遭受了各种社会排斥,包括空间排斥,空间区隔折射出不同人群之间所存在的阶序性的不平等关系。空间以自然的地理形式及人为建构的环境为其基本要素,空间被视为一种社会关系,无论那种关系,都具有阶序性的不平等关系在内。由于人群分类的基础不同,其不平等的阶序性的性质也不同。空间也在呈现政治经济条件,甚至就是政治经济条件的一部分[24]。因而,空间和文化的分类观念以及人群的阶序性的不平等关系密切相关。“巴洞公”的案例揭示出,居住空间体现了不同社会群体之间的阶序性的社会关系,旧西藏形成的“巴洞公”社区是屠宰户遭受社会排斥的表征。

四、余论与展望

1959年西藏民主改革之后,西藏实现了从封建农奴制社会向社会主义社会的历史性跨越,与之相伴,在新的社会制度之下,屠宰户等这类所谓的“下等下级人”也实现了身份地位的跨越,他们不再是处于社会结构最底层的人群,而是和其他藏族享受一样平等权利的公民。和其他藏族一样,屠宰户也分得了自己的土地,他们拥有在自己的宅基地上建房的权利。比如,央珍的女儿卓玛玉珍目前已经搬出“巴洞公”,到曲村其他地方另外建房居住。1居住空间的变迁,为卓玛玉珍一家和其他藏民的交往提供了便利,日常生活中交流的增多,逐渐消弭了两种人之间久存的鸿沟。这个案例揭示出,近些年以来,屠宰户的空间地位已经发生了很大的变迁,两类人之间久存的空间区隔正在逐渐消融,这表明其他藏民和屠宰户的社会地位已经越来越平等。

从历时性视角而言,藏族社会中屠宰户的空间区隔现象是一种流传了很久的习俗,要在民主改革之后60年左右的时间就完全消除这种习俗是不现实的,屠宰户受到空间排斥这种习俗与文化滞后理论(Culture Lag Theory)的观点不谋而合,威廉·费尔丁·奥格本(William Fielding Ogburn)认为,物质文化变迁会引起其他社会变迁,即适应文化的变迁,被引起的变迁往往是滞后的 [25]。时至今日,藏族社会中的空间区隔现象已经成为了一种文化滞后现象,尽管这类现象已经发生了很大的变迁,但地方社会要完全消除这种习俗还需要一定的时间,因为适应文化的变迁需要一个长期的过程。

参考文献:

[1] Henri Lefebvre. The Production of Space[M]. Translated by Donald Nicholson - Smith. Blackwell Publishing, 1991.

[2] 米歇尔·福柯,保罗·雷比诺. 空间、知识、权力——福柯访谈录[A]// 包亚明.后现代性与地理学的政治[C].上海:上海教育出版社,2001:13 - 14.

[3] Zhang L. In Search of Paradise: Middle - class Living in a Chinese Metropolis[M]. Cornell University Press, 2012.

[4] 王健,张应强.河流与人群:清水江流域“散葬”現象的历史人类学探析[J].原生态民族文化学刊,2020(4):34 - 42.

[5] 王彦芸.山地与河谷视野下的族群互动与区域认同——以都柳江下游富禄乡为例[J].贵州社会科学,2018(5):86 - 91.

[6] 杜蒙.阶序人——卡斯特体系及其衍生现象[M]. 王志明,译,台北:远流出版事业股份有限公司,1992:418.

[7] 李亦园.文化与修养[M].桂林:广西师范大学出版社,2004:77.

[8] 王明珂.羌在汉藏之间——川西羌族的历史人类学研究[M].北京:中华书局,2008:112.

[9] 刘彦.“生鬼”“熟化”:清水江苗寨社会的“他性”及其限度[J].原生态民族文化学刊,2018(1):63.

[10]刘志扬.神圣与内在:藏族农民洁净观念的文化诠释[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2006(3):68 - 69.

[11]周润年,喜饶尼玛.西藏古代法典选编[M].北京:中央民族大学出版社,1994:39.

[12]邹礼跃.藏族洁净观视野下的人群分类与婚姻隔离——以卫藏地区贡嘎县K村屠宰户为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2016(1):32.

[13]西藏社会历史调查资料丛刊编辑组.藏族社会历史调查(二)[M].拉萨:西藏人民出版社,1988:93.

[14]中国藏学研究中心等.西藏山南基巧和乃东琼结社会历史调查资料[M].北京:中国藏学出版社,1992:161 - 162.

[15]拉巴次仁.论印度种姓制度对西藏社会所带来的负面影响[J].西藏大学学报(社会科学版),2009(1):133 - 136.

[16]次平.试析视屠夫为下等人习俗形成的渊源[J].西藏研究,1993(3):140 - 144.

[17]朱普选.雪域屠夫地位变化的文化生态学分析[J].西藏民族学院学报(社会科学版),1998(Z1):3 - 5.

[18]李强.社会分层十讲(第二版)[M].北京:社会科学文献出版社,2011:38 - 40.

[19]齐格蒙特·鲍曼.共同体——在一个不确定的世界中寻找安全[M].欧阳景根,译.南京:江苏人民出版社,2003:148 - 152.

[20]米歇尔·福柯.规训与惩罚——监狱的诞生[M].刘北成,杨远婴,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2012:221.

[21]亨利·列斐伏尔.空间与政治(第二版)[M].李春,译.上海:上海人民出版社,2015:37.

[22] 西藏社会历史调查资料丛刊编辑组.藏族社会历史调查(五)[M].拉萨:西藏人民出版社,1989:183.

[23]格勒.阿里农村的传统土地制度和社会结构[J].中国藏学,1992(S1):20.

[24]黄应贵.空间、力与社会[M]. 台北:“中央研究院”民族学研究所,1995:4 - 6.

[25]威廉·费尔丁·奥格本.社会变迁——关于文化和先天的本质[M].王晓毅,陈育国,译.杭州:浙江人民出版社,1989:143.

[责任编辑:吴才茂]