城市滨水空间工业废弃地景观再生策略研究

——以厦门岛西北门户片区为例

2020-12-18黄燕瑜

黄燕瑜

秉承工业景观,保护工业遗迹,守住城市记忆。工业废弃地的景观再生是改善城市废弃地周边环境、延续城市文脉传承、推动城市生长和可持续发展的有效途径。文章通过认识工业废弃地及其景观再生,结合国内外相关案例,探讨城市滨水空间工业废弃地的景观再生策略,并以厦门岛西北门户片区滨水空间为例,对项目景观再生的设计策略展开分析,以期为城市滨水空间工业废弃地景观再生设计提供参考和思路。

城市滨水空间;工业废弃地;后工业景观;景观再生

城市滨水空间,即城市中水体与陆地相连接的区域,包括水体区域、水体边缘和一定范围延伸至陆域空间的空间地段[1]。城市滨水空间凭借独特的地理位置和优越的资源,成为城市建设、交通、运输用地等工业生产用地集中的区域。随着后工业时代的到来,经济一体化和城市产业结构都相继发生巨变,原有的工业用地布局和基础设施已不能满足新的时代发展要求,形成了大量的城市工业废弃地。城市工业废弃地,指曾为工业生产用地和与工业生产相关的交通、运输、仓储用地,后来废置不用的地段,如废弃的矿山、采石场、工厂、铁路站场、码头、工业废料倾倒场等等[2]。

1. 上海杨浦滨江

2. 厦门铁路文化公园

这些渐渐淡出人们视线的废弃空间,大多存在着荒草丛生、水污染严重、设施锈蚀严重、自然景观破坏的环境问题。随着全球性土地资源紧缺和城市建设规划的全新布局,如何重新拾起、利用这些土地,工业废弃地的景观再生设计成为了景观设计师关注、研究的重要课题。工业废弃地的景观再生是改善城市废弃地周边环境、延续城市文脉传承、推动城市生长和可持续发展的有效途径。

1 工业废弃地的景观再生

1.1 景观再生设计

再生设计是一个以“流程导向”指导设计方法的系统理论,“再生”一词描述了能源和材料逐渐复苏并振兴的过程,创造一个满足社会与自然和谐发展的可持续综合系统[3]。城市工业废弃地内遗留着各种景观要素,包含过去工业发展时期的工业要素和废弃后形成的自然要素。工业废弃地的景观再生设计,就是将废弃场地上多样的景观要素转变为面向公众的城市绿色开放空间。

景观再生包含了3大方面内容,即景观形式再生、文化再生和生态环境再生。景观形式再生指废弃的工业场地通过景观设计手法,在空间形式、使用功能、植物造景等方面的形式更新;文化再生指旧工业文化通过强调、烘托并且加入工业区所在的地域文化符号、肌理,形成有别于其他地区同种行业的文化及场地精神呈现;生态环境再生指在工业废弃地上存在的环境污染、荒草丛生、垃圾堆积等生态环境问题,通过生态治理、生态恢复、水质净化及植被更新等景观手段实现生态再生。在景观再生设计中,应具体结合工业废弃地的场地特征,并遵循减量化(Reducing)、再利用(Reusing)和再循环(Recycle)的景观生态设计“3R”原则,使城市工业废弃地得到重生,从而形成可持续发展的城市公共绿地。

城市扩张产生了大量的城市工业废弃地,有相当数量的城市废弃地是不适宜再开发的,因而建设城市绿地无疑是城市废弃地利用的一举两得的措施,既实现了土地的再利用,又为城市紧张的绿化用地开辟了一片新的空间[4]。经过了几十年的探索,国内外工业废弃地景观再生产生了很多具有标志性、创造性的成功典范,对现代城市设计及工业废弃地更新具有重大意义。

1.2 国内外工业废弃地景观再生设计的实践

西方发达国家对工业废弃地改造实践一直处于领先位置。例如:1863年建成的巴黎比特·绍蒙(Buttes Chaumont)公园是一座采石场和垃圾填埋场改造而成的风景园林;理查德·黑格(Richard Haag)设计的美国西雅图煤气厂公园(Gas Work Park)和彼得·拉茨(Peter Latz)设计的德国杜伊斯堡北风景园都是极具开创性的后工业景观成功典范,率先提出了尽可能尊重场地、保护场所记忆的设计理念,刷新了人们对于工业废弃地的身份认知,也奠定了工业景观的美学文化价值;美国纽约高线公园(High Line Park)则是废弃了近30年的铁路货运专用线,通过新旧融合的景观处理,如今成为曼哈顿极具特色的空中花园走廊,带来了巨大的社会经济效益。此外,1980年,伦敦达克兰(London Docklands)滨水景观改造和金丝雀码头(CanaryWharf)改造项目都是具有代表性的城市老码头景观再生的案例,其对滨水旧工业区的功能重塑、空间激活,唤醒了人们对于滨水空间工业废弃地的重新思考。随着设计师新的挑战与尝试,不同属性的工业废弃地改造得到实施,推动着后工业景观发展和新的突破。

受到西方发达国家后工业景观作品的冲击和生态学思想的引入,国内工业废弃地更新才有了开端,滨水空间工业废弃地的景观再生也逐渐成为了景观行业的焦点。近期的成功典范有上海杨浦滨江公园。项目所在地杨树浦工业区是上海工业文明的摇篮,是近代中国集中的能源供给和工业基地。这里有中国最早的钢筋混凝土结构厂房、钢结构多层厂房、钢结构船坞式厂房等,通过挖掘和保留场地上的工业遗存,将工业区原有的构筑物和场所特征融入到新的城市生活中,一条废弃的生产岸线摇身变成了市民日常参与的生活岸线(图1)。另外,上海老码头是由闲置的码头仓库变成了著名的时尚商业艺术街区;厦门铁路文化公园则是将废弃多年的老铁路打造成了一条绿色休闲的带状公园(图2),越来越多的城市工业废弃地得到了关注和再利用。

实践证明,后工业废弃场地转变为面向大众使用的城市绿色开放空间是最为有效的方式之一[5]。通过对工业废弃地的改造提升,一方面改善了城市废弃地的周边环境,另一方面延续场地特有的场所精神和城市记忆,实现了传承城市文脉、塑造区域特色、增强城市认同感的美好愿望。

2 工业废弃地景观再生的策略

城市的扩张和美学价值变化使以前人们不愿到达、主张拆除的工业废弃地得到了关注。这类工业废弃地多位于城市边界,是一些有特殊用途的、记载场地成长历史的空间。工业废弃地景观再生不仅是改变废弃的场地外貌,而是通过工业废弃地遗迹整饬、场地资源整合利用、生态修复及景观更新,将再生空间与人们的现代生活和需求紧密联系起来,从而实现城市废弃地的场所复兴。如何协调场地原生景观、自然生态系统和人类社会需求,使之成为可持续发展的城市公共空间,是工业废弃地景观再生设计的重点及难点。工业废弃地景观再生的策略可以归纳为:(1)尊重场地,保护城市记忆;(2)新旧景观的融合与对比;(3)功能重塑与空间激活。

2.1 尊重场地,保护记忆

城市工业废弃地记载着场地的历史信息和一个城市的工业文明,是城市的一种特殊语言,正是它们的存在,才使得这块工业废弃地的场所精神得以延续。将工业遗存(后工业场地)视为历史对象,意味着更多的遗存可能通过设计得到更加充分的审视和保护[5]。例如上海杨浦滨江公园中被保留的防汛墙、电厂用以储水的深坑、被保留的起重机等都是场地历史的载体。场地历史的价值认定决定了场地生长和发展的方向,被留存下来的不同类型的工业遗迹、构筑物、工具设施等则往往是再生景观的区域文化特色,是有别于其他工业废弃地改造项目的识别性特征。接受场地的过去,尊重场地原有的景观特征、自然环境和历史文化,尽可能地不干预、不拆除,在现有场所内挖掘残留痕迹的景观价值,保护和发掘周边片区的历史信息,寻找城市文脉,追寻场所精神,从而延续城市的集体记忆。

2.2 新旧融合与对比

西尔维奥·卡尔塔在《蓝色的纹路》中描写道:“当工业时代与信息时代相遭遇,新的美学价值观就产生了。旧的工业场地变得令人着迷……这些旧的港口设施矗立于场地中,见证着过往那些工人、市场的故事,这些故事或多或少地吸引了年轻的一代人,在城市的旧场所,这种能唤起人们回忆的力量得到了放大。”[6]旧的工业遗存与新的景观元素、材料相互包容。保护工业遗迹的同时,可以恰当地在原生场地介入新型材料、艺术处理、现代科技及配套设施。新介入的元素既保持着对既有环境的尊重,有限度地介入现存空间之中,同时又以一种清晰可辨的方式避免和既有环境的附着和粘结,与之形成对比的并置关系[7]。新、旧景观要素形成了强烈的对比但又可以互相兼容,并且形成新的景观。北杜伊斯堡景观公园(Landschaftspark Duisburg-Nord)中,通过景观处理手法,将原本刚硬、冰冷的钢铁工业废弃地与生态绿地结合在一起,植物、坡道、平台和巧妙构思的花园与废弃厂房遗址融合在一起,形成了体验独特的工业景观;北京798艺术街区是在原电子工业旧厂区遗址上融合了当代艺术、文化产业、建筑空间和城市生活,新与旧的强烈对比和并置共存产生了极具争议、深刻印象的视觉效果,因此也带动了一波工业区改造成为文化艺术街区的设计潮流。设计的职责在于转化,当历史与未来能够相互成就,便是传承[5]。

2.3 功能重塑与空间激活

3. 项目区位

4. 片区文化节点

5. 城市工业废弃地

人们对城市公共空间的使用已不仅局限于观赏、游览,更多的需要参与、体验和长时间停留,再生后的景观空间应该融入现代城市生活并使之成为人们生活的一部分。这就需要对新的场地赋予新生力量,新的功能、业态植入都将给场地注入新的生机。上海杨浦滨江的改造设计中,原址拆下来的煤斗被上下倒置作为休憩凉亭使用、输煤栈桥被改造成可眺望江景的生态栈桥、原电厂留存下来的储水池坑变成了景观水池和净水池咖啡厅;首钢工业遗址公园将精煤车间改造成北京冬奥使用的冰上运动训练场馆;厦门铁路文化公园将废弃老铁路改造成为联系周边公园节点的公园游步道;深圳的“蛇口价值工厂”则是玻璃厂厂房改造而成的文艺空间,厂区中心的开敞空间被预设为创意集市、天然的演艺舞台以满足办公人员和游客的日常功能需求……各种各样的工业遗存被赋予新的功能。

城市公共空间的使用价值和经济效益取决于人的活动意向,现代的工业废弃地景观再生不再是简单的功能置换,而是融合城市公共交通、活动空间、和景观体系的综合性开发,并且使之融入到城市的生长与更新体系中,形成城市可持续发展的一部分。工业遗迹的开发和再利用在某种程度上和所有旅游地开发项目一样,也具有兴衰的生命周期[8]。工业废弃地的景观再生设计在不断提升环境品质的同时,也要顺应时代发展,开发丰富多样的功能空间,不断赋予场地新的利用价值,从而达到持续健康发展。

3 厦门岛西北门户片区滨水空间工业废弃地的景观再生策略

3.1 基地概况

厦门岛西北门户片区位于厦门市湖里区,中国十大港口之一,集装箱吞吐量位居中国前列,是厦门岛对外交通、物流运输的枢纽中心,是厦门特区的发祥地(图3)。凭借着优越的地理位置和环境资源,这里成为了码头、港口、物流仓储及对外交通干线集中的区域。该片区承载着厦门城市发展丰厚的历史文化资源,海堤纪念公园、移山填海纪念碑、高崎寨遗址、金钥匙、高崎老码头、闽台渔港中心、盐业码头、老铁路轨道、高崎国姓井以及林妈行宅等都是厦门市城市记忆和重要的历史文化节点(图4)。

6. 总平面图

7. 废弃的盐业码头遗址

其中,高崎老码头、盐业码头、杏林大桥桥下绿地已废弃多年,成为垃圾聚集、荒草丛生、无人问津的城市边界(图5)。这些曾经由工业设施带动而繁荣的区域,虽然失去了其本身的水陆运输和工业生产功能,但其景观格局依然可以成为促进城市区域发展的媒介[9]。厦门岛西北门户片区滨水空间正是处于进出岛主要干道的边界地带,沿线废弃空间的整治和景观提升关系着厦门的整体城市风貌。

整个外侧沿线滨水空间呈带状分布,景观分区上紧密围绕场地现有资源,以“一带串珠”为总体景观结构(图6)。“一带”指全线约2 km长的外侧亲水漫步道,自高崎老码头为起点,打通杏林桥下空间,贯通海岸线上的2个断点,通过设置桥下亲水步道、连接海堤路的架空廊道和连接盐业码头的红树林栈桥来串联;自西向东设置5大景观分区,分别为“渔港记忆”“桥下公园”“生态红树林”“盐业码头”及“海滨休闲道”。通过挖掘滨海路外侧沿线场地的集体记忆、文化亮点,将场地历史发展的时间轴线作为全线景观设计串联的脉络,打通岸线的视线观廊、慢行走廊、绿色长廊等三重景观廊道,以“鹭岛时光海岸”为设计理念,舞动时光纽带、唤醒场地记忆,使厦门西北门户片区重获新生。

考虑到片区海域岸滩整治、用海审批手续繁杂且临近白海豚保护区,建设者对滨海路外侧沿线滨水空间改造提升制定了分段、分期实施计划。近期岸线改造提升总长度约1.2 km,包含盐业码头保留及景观提升、海滨休闲道提升及高崎港汊跨线桥垂直绿化,项目正在施工中;远期岸线改造提升总长约700 m,包含杏林大桥桥下废弃空间改造及海堤纪念公园外侧岸滩整治,项目正在启动中。

3.2 厦门岛西北门户片区滨水空间工业废弃地的景观再生策略

3.2.1 “拆除”与“保留”

滨海路全线3.8 km,始于杏林大桥下(渔港东路路口)、止于集美大桥,是厦门岛环岛干道的西北段。沿线下穿杏林桥下、集杏海堤、厦门大桥,紧挨高崎老码头、盐业码头、老货运铁路和高崎港汊。在滨海路主体道路工程中原计划拆除一处工业废弃地——高崎盐业码头(图7)。经过对基地的现场考察和周边历史文化背景调研后,研究团队提出了对厦门岛西北门户片区“抢救工业遗迹、保护岸线生态、守住城市记忆”的提升思路,建议对盐业码头遗址保留、拆除具有安全隐患的码头管理用房。

盐业码头建于1959年,是一处盐业专用港地。1986年年底高崎盐业码头扩建完工,盐业港区年吞吐量达40多万吨。现如今,荒草丛生的场地上遗存着废弃的铁路轨道、老旧的电线杆、损坏了的吊装起重机、部分被拆除的管理用房等,记载着地方性工业文化。在工业之后的景观设计中,生锈的高炉、废旧的工业厂房、生产设备、机械不再是肮脏的、丑陋的、破败的、消极的。相反,它们是人类历史上遗留的文化景观,是人类工业文明的见证。这些工业遗迹,作为一种工业活动的结果,包含着技术之美,所造就的场地肌理、所塑造的结构形式,与如画的风景一样,能够打动人心[2]。

“保留”不仅是留下码头遗址和守住原场地的集体记忆,也是保护岸线海洋生境、周边海域生态带稳定性的措施。拆除盐业码头并新建直立式护岸势必影响码头护岸坡底海陆交界处的水下生物环境。保护沿海生态、避免城市建设对海岸的侵占是滨水空间工业废弃地景观再生设计的要点之一。“生态优先、因地制宜”是设计的首要原则,充分考虑基地周边环境资源、水文动力、植被及地形地貌等因素,因地制宜,多选择本土树种、防风抗浪、耐盐碱的棕榈类、露兜树属植物品种等。

遵循修旧如旧的原则,对现有的货车轨道进行保留和局部修缮,最大程度保留场地的原有风貌和文化记忆。保留场地现状碎石、铁轨、枕木组成的老铁路遗迹,横跨铁路的步行道采用高架人行桥的形式,尽可能保护场地原貌(图8)。

3.2.2 “怀旧”与“新生”

保留下来的盐业码头,被注入了新的景观铺装材质、构筑物和符合现代生活使用的配套设施等,将对“旧”事物的包容与对“新”材料、“新”功能的嵌入融合在一起,形成了现代滨水码头景观,在保留工业遗存、保护场所记忆的同时实现场地新生与功能重塑。设计以遗存为原点,兼容新功能进行切入的新旧“并置”设计方式被广泛应用[5]。

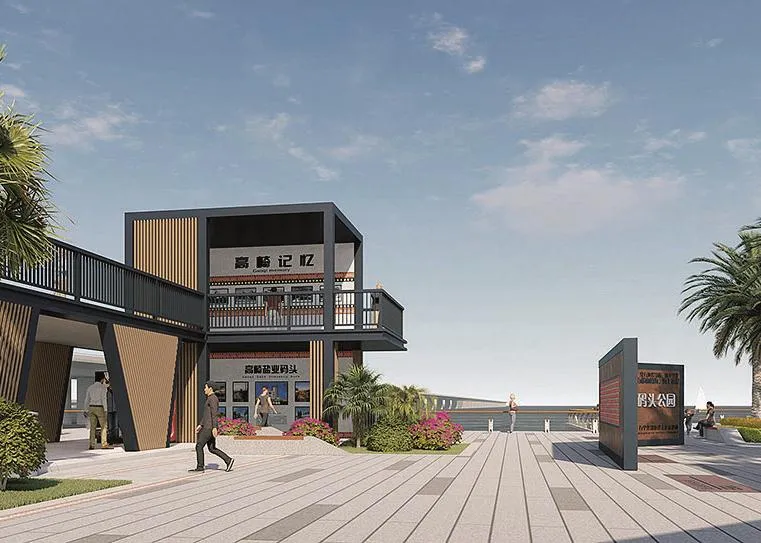

(1)保留下来的铁路轨道上布置复古火车头作为码头昔日场景再现(图9);(2)现代的钢构造型、老旧处理的记忆墙面和富有地方特色的闽南红砖作为景观廊架的主要建筑材质,以求迎合工业码头的整体风貌,同时植入了新的景观功能空间,为市民游览、休闲、旅游观光等创造环境;(3)在管理用房被拆除的原址上新建了一座二层景观廊架(图10),保留具有闽南建筑特色的外楼梯设计和二层观景露台空间关系,在楼梯底下复植爬山虎;(4)老旧的火车轨道遗迹和新建的防护栏杆、架空的穿梭步道、对比强烈的景观铺装设计等都是新、旧景观元素相互融合、包容又产生强烈对比的呈现,这种呈现又形成了新的景观。景观廊架内空间除了作为市民休憩、驻足、交流外,亦可作为高崎老照片摄影展览、盐业码头改造提升概况介绍和海堤建设文化宣传等多用途来使用。

当场地现状已不能满足现代社会生活的需求,必将激发场地新生设计,设计的最终目的是赋予空间新的生命力,符合城市可持续发展战略。亚历克斯·克里格(Alex Krieger)在滨水区开发十原则中指出的“城市滨水区沿岸的更新是城市生活中的复发性事件,通常当经济或文化的主体发生转变并导致当代城市生活出现冲突性观点时,滨水区更新就有可能发生。”[10]新一轮的功能调整和景观改造,以求“重塑功能、再现风貌”,建立一个富有特色、兼具历史韵味和时代气息、可持续发展的厦门北部“渔港文化、绿色门户”旅游新片区。

3.2.3 “整合”与“补织”

8. 改造后的盐业码头

9. 保留的火车轨道

10. 新建的景观廊架

11. 岸线整合流线分析

12. 桥下公园平面图

13. 杏林桥下亲水平台及景观廊架

14. 闽南红砖结合钢构的高崎记忆墙

高崎村民自古靠海而生,随着海堤、跨海大桥、轨道交通地铁一号线的建设,带来了城市高速的发展、交通便利,可曾经家门口的高崎老码头、出海归来渔船停靠的避风坞,现如今却成了村民不便到达的废弃空间,城市生活与海岸空间渐行渐远,可望不可及。不断建设而起的城市交通干线割裂了陆地与海域的边界,形成了零散、碎片状的城市边界空间。“空间整合”与“边界补织”是缝合“山—城—海”边缘地带的重要措施。现代的滨水公共空间复兴已不再是简单的功能布置,而是融合城市交通、活动空间和景观配套的综合性开发。新的滨海空间应该融入到城市生长与更新体系中,破解公众亲海难题,拉近城市与近海亲水空间的距离,营造符合现代居民、游客休闲、观景游览等多功能的岸线空间,从而实现滨水线性空间向城市腹地的横向延伸、渗透和空间过渡。

(1)整合片区公共交通流线。通过增设杏林大桥桥下亲水步道、能通往海堤人行道的空中栈桥、连接盐业码头与盐业货运铁路遗址公园的人行天桥等串联闽台渔港中心、高崎老码头、杏林大桥桥下公园(图11)、海堤空中走廊、海堤纪念公园、盐业码头公园、滨海休闲步道、高崎港汊和盐业货运铁路遗址公园,将片区公共开放绿地和历史文化节点、旅游景点有机联系起来,补织成网,新的城市片区旅游名片便产生了。

(2)整合片区功能业态分布。厦门岛西北门户片区提升是以打造“厦门渔港休闲旅游服务新名片”为目标,按照“激活中心渔港、控住东部片区、完善交通市政、做美滨海空间”的原则,对厦门岛北部门户形象及环境品质进行全面提升。多样化的景观功能植入必须满足新的片区发展需求,甚至带来意想不到的收获。杏林大桥桥下空间(图12)开发并且增设休憩驿站、儿童活动场地、海滨演出平台、文化教育墙等(图13);码头咖啡馆、时代摄影展、码头艺术馆和记忆互动墙等都是新功能业态的植入。后工业景观与周边的建筑、商业、街道、码头、桥梁形成新的场所吸引力,通过景观节点布置丰富人群活动类型,通过场地新生带动人群社交、旅游观光和新型生活模式的产生。

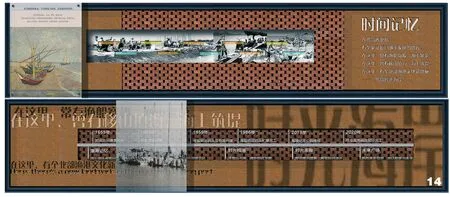

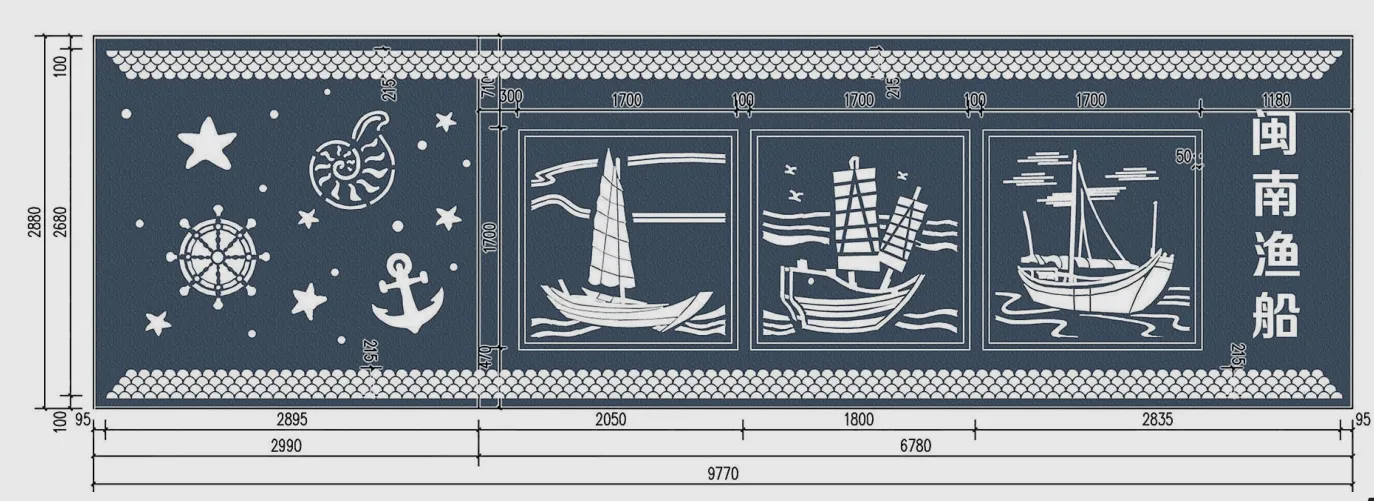

(3)补织文化脉络,突显地域特色。厦门岛西北门户片区是厦门市工业文化突出、地域文化鲜明、人文历史深厚的区域,在整个滨海路外侧沿线滨水空间的景观再生设计中,突显片区文化背景是核心。闽南地域文化、高崎渔村文化、海堤建设精神、闽台文化和工业文化的补织和联系,在景观设计中得到了整合。景观场所中应用闽南红砖结合现代钢构造型的高崎记忆墙,展示片区建设的老照片(图14);历史闽南渔船造型与海洋文化纹样结合到设计景观廊架的天花板设计中(图15);海堤建设过程及技术工艺在廊架内墙上得到了很好的科普和教育展示。

15. 展示闽南渔船文化的廊架天花板

厦门岛西北门户片区整治提升是目前为止整个厦门环岛滨水空间景观更新相对滞后的区域,这里有多个工业遗迹,这里亦是见证厦门城市发展的地方。在这里,曾有移山填海、海上筑堤;在这里,曾有渔船穿梭、渔市繁荣。从工业废弃地到城市滨海新岸线,厦门岛西北门户片区正在发生蜕变,陪伴着厦门的城市生长和发展演变。

4 结语

工业废弃地的景观再生是设计师运用科学与艺术结合的景观设计手段,尽可能保护场地的遗留信息,避免过多地干预,重视场地原有的景观特征和发展过程,尽可能利用场地上的构筑物、遗迹、符号和变迁的痕迹,通过景观处理使原本废弃的工业用地转变成为城市公共开放空间,最终完成景观再生、生态修复、空间激活和重新带动场地周边经济发展的目的,使被遗忘的场地重新获得了关注和认可。滨水空间作为城市生境和生态廊道,在景观更新设计时践行可持续的理念是提升城市生态效益、实现城市可持续发展、形成绿色共享空间的重要保障[11]。

在高度呼吁保护工业遗产和守护城市记忆的同时,工业景观同质化是当代景观设计师应该思考的问题。工业废弃地的场地遗存取决于该场地原工业生产行业的类别,行业或产品相同,再生后的工业景观相似度就很高。后工业景观方兴未艾之时,也是步入趋同困境之时,走出趋同的关键将很大程度取决于设计对工业文化理解认知的深度[5]。不同地域的人的因素将是后工业景观中形成差异化的重要因素,守护城市记忆和凸显场地工业文化的同时,不抛弃地域文化,场地的工业遗存加上富有地方特色的材料、纹样以及符合当地行为习惯的空间塑造将给周边市民带来更多的场地共鸣,同时给外来游客带来更多的地域文化体验。