新冠肺炎疫情期间社区工作者心理状况调查及危机干预

2020-12-17郭婧怡

文章通过对新疆玛纳斯县西关社区全体工作者问卷调查及实地走访了解到社区工作者因工作量大、工作效率低、居民不配合工作、对新冠肺炎疫情知识了解较少、工作岗位精神得不到支持等情况产生了许多焦虑、不安情绪,并严重影响身心健康。对此,笔者基于走访调查对社区工作者面临的心理困境进行需求分析,提出具体的心理危机的干预措施,以期帮助疫情期间心理受到影响的社区工作者顺利度过困境,促进身心愉悦与发展。

一、疫情传播现状

2019年12月后,新型冠状病毒肺炎疫情在全国范围内爆发。截至2020年5月30日,国内确诊新型冠状病毒性肺炎84565例,国外累计确诊5941199例。本次疫情已经成为威胁全球人类健康的公共卫生事件。

疫情爆发以来400多万社区工作者与下沉干部、物业人员、志愿者坚守社区(农村)防控一线,承担体温检测、宣传教育、公共场所消毒、入户调查等工作,为遏制疫情蔓延、保障人民生命健康作出了重要贡献。

疫情期间新疆各社区皆处在超负荷工作状态,除维稳常态化工作,外来人员、发热人员、返疆人员摸排、社区生活居民服务、疫情防控志愿者管理、社会宣传动员、疫情知识普及等疫情防控工作进一步增加了社区工作者的工作量。工作岗位隔离、个别居民不配合工作等造成了社区工作者焦虑不安、悲伤担忧等多种负面情绪。(二)国家相关政策指导。

2020年5月15日国务院联防联控机制新闻发布会上,国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示,各地相关部门要继续按照《新冠肺炎疫情防控心理疏导工作方案》总体要求,为一线工作者做好服务,把社会支持、心理疏导等服务工作落实落地。

二、研究对象及调查方法设计

(一)研究樣本及抽样方法设计

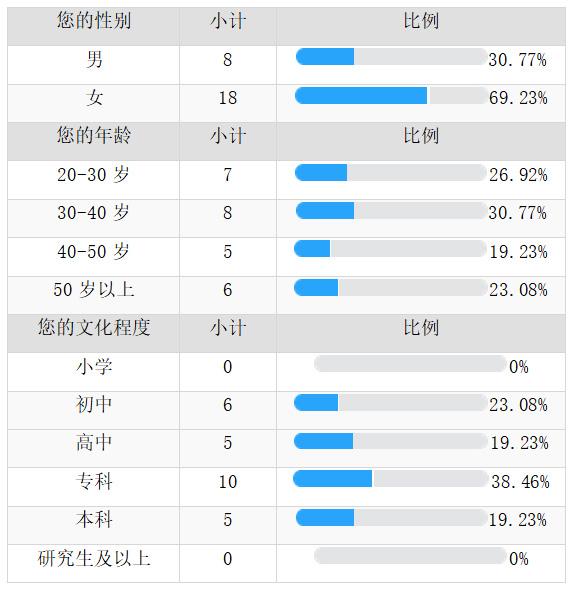

本次调查采用问卷调查形式,新疆玛纳斯县西关社区21名在职工作者及5名访惠聚工作组成员全部接受了本次调查。其中21人在线填写调查问卷,结合社区走访5人填写了访谈式问卷。其中被调查对象基本信息如下:

(二)调查方法设计

问卷通过查阅相关文献编制,第一部分调查疫情期间社区工作者具体工作情况了解防疫工作强度;第二部分调查社区工作者对疫情的了解关注程度分析压力源;第三部分从人际交往、睡眠、情绪、身体功能等方面了解社区工作者的整体身心状况;第四部分调查负面情绪出现原因及调适介入需求,为透彻分析社区工作者的心理状况提供依据。

三、新冠肺炎疫情期间社区工作者心理情绪状况分析

调查期间共回收问卷26份,其中有效问卷26份,有效应答率为100%。调查结果如下:

工作内容及工作量方面,除小区驻点、民族团结进步县宣传、平安家庭申报工作外,其他均为绝大多数社区工作者的日常工作,可见工作之繁琐,种类之多。在工作时长方面,34.62%的工作者工作8-10小时,57.69%人员每日工作12小时及以上,可见工作时间长,工作量巨大。此外,工作量的自我感受评估中88.46%的人认为工作增多,但能够接受,无法接受的工作者占11.54%,可初步看出疫情前后社区工作者的工作量都较大,但疫情期间由于工作量增多,部分工作者已出现无法调适的情况。

对疫情的认识、关注程度和是否担心感染方面,26.92%非常担心感染,65.38%担心感染,认为自己感染概率非常高及高的人数接近一半占总人数的46.15%。由此可看出绝大多数社区工作者处于焦虑状态。在对疫情的关注方面,社区工作者在疫情通报,预防措施,科研进展,社会稳定情况每个方面的关注率都很高。关注时长方面,一半的社区工作者的关注时长在1到2小时,但5到6小时甚至七小时以上的将近占20%,因此,存在过度关注疫情信息的情况。

从疫情对社区工作者的生活,人际关系等方面的影响来看,绝大多数的工作者认为疫情对于自己的工作日常生活心情,家人团聚以及包括身体健康都有巨大的影响。

从身体状况看,30.77%无明显不适症状,说明近1/3的社区工作者在高强度的工作环境下,身体仍能够保持较健康的状态。易疲劳、体能下降、紧张头痛是大多数社区工作者的主要身体状况,大多数的工作者身体状况处于高负荷状态需要放松。从睡眠状况来看,近4/5的社区工作者睡眠困难,难以入睡的情况,睡眠质量明显下降。

工作者的情绪状态方面,65.38%的工作者在疫情期间有几天让自己感到心力交瘁,53.85%的工作者表示在疫情期间难以集中注意力和决策,一半以上的工作者认为疫情期间出现了明显的负面情绪,例如焦虑或情绪低落,悲观。总体来看,疫情期间心情比平时差一些的工作者占73.08%,因此,大多数工作者的心情状态较为波动,且负面情绪明显增多。

对工作者负面情绪及主要压力源调查显示,有一半以上的工作者认为工作种类繁多,工作量大,加班时间长,居民不支持工作。因工作性质担心自己感染或担心家人感染占其压力源的1/3。压力缓解需求调查方面,唱歌、素质拓展、同事支持小组这三种方式支持人数较多,多数的工作者希望能够以简单轻松的方式调节自己的情绪,缓解压力。

四、社区工作者心理困境及原因分析

社区工作者的需求不仅在于工作压力释放,还希望缓解内心因害怕感染、担忧家人而产生的焦虑,同时也希望能够消除非理性情绪,提升工作的居民配合度。对此,笔者对其具体需求进行了具体分析:

(一)接触外来人员频繁焦虑增多——缓解害怕感染疾病焦虑的需求

社区工作者始终奋战在抗疫一线,防护措施多为一只口罩,且接触人员较多,与外来人员接触密切,感染的风险比一般居民更大。因此社区工作者难免会担忧自己是否会被感染,长期处于这种焦虑情绪中,被焦虑和不安所困扰,产生非理性的情绪,认为自己感染的可能性极大。

(二) “工作岗位隔离”消极情绪增多——提供精神支持,缓解过分担忧的需求

为从根本上控制疫情传播解决辖区内人员流动问题,从2020年2月4日起,新疆强制要求社区工作者实行“工作岗位隔离”。因正值春节,工作者对家人非常思念,并担忧家人的身体状况。此外,因疫情在岗隔离社区工作者无法向家人寻求帮助和精神慰藉,心中有许多负面情绪,难以发泄。

(三)居民不配合工作情绪不安——消除非理性情绪,提升居民配合度的需求

新疆居家隔离周期较长,采取封单元的措施,部分居民不配合社区工作,不仅拒绝隔离,还辱骂劝返的社区工作者。社区工作者在工作中,不仅需要承担工作压力,还需要對此类居民耐心劝解,因而产生了许多片面否定自我或者自责悲伤的非理性情绪。

(四)工作量大,手机电脑办公效率低——释放工作压力,提高工作效率的需求

社区工作者工作繁杂,工作量大,同时,由于疫情期间工作量增多,信息登记、录入分析都需要熟练掌握计算机手机操作,但了解到许多社区工作者办公软件的掌握不熟练导致办公效率低下,使得需要投入更多精力和时间完成工作,造成了社区工作者工作压力非常大。

五、干预对策及建议

国家应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制出台了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则》要求为一线人员尽可能地做好心理疏导及援助。对此笔者提出以下干预对策:

(一)补充科学的新冠疫情防控知识

在疫情爆发后部分社区工作者对疫情防控知识仍存在误区,这是导致其害怕感染产生焦虑不安情绪的重要原因。

因此,科学了解疫情防控知识不仅能减少社区工作者的错误认知,同时也能以社区工作者为合理宣传媒介普及宣传知识给居民。在促进居民系统了解疫情相关知识的同时增加居民工作配合度,提高社区工作者的工作满意度,减少悲伤和失落感。

(二)提供情绪疏导及心理援助服务

除工作量突增外,工作岗位隔离、个别居民不配合工作等都造成了社区工作者焦虑不安、悲伤担忧等多种负面情绪。

对此应为社区工作者开展系统有效的情绪疏导及心理援助服务,邀请心理咨询师为社区工作者提供团体辅导或者个人咨询,或专业社会工作者提供个案、小组服务以便有效减缓社区工作者的紧张与焦虑。

长远来讲,应建立心理健康服务体系,在社区为设立心理咨询室定期开展相关服务,为心理疾病预防及情绪疏导提供有效保障。另外,应强调社区文化建设,举办多元互助文化活动加强社区工作者间、居民间、社区工作者与居民间的沟通融合,提高社区工作者工作幸福感的同时提高居民社区融入感。

(三)调动居民参与融入社区积极性

部分居民出现不配合工作是由于其居家生活枯燥乏味,感受社区的关怀较少,社会支持网络不全面。

对此可通过微信等网络平台开展“宅家大王”活动丰富居民的居家隔离生活,让居民感受社区温暖而非强硬的隔离标准。从长远来看本次疫情可作为培育挖掘居民自组织,调动居民社区参与感的契机。通过引导居民了解并参与社区志愿者工作,主动肩负起社区居民的责任。疫情结束后可有序开展居民文化活动,促进各民族居民融入,提高居民对社区的认同感。

(四)补充手机、电脑办公操作知识

许多社区工作者办公软件的掌握不熟练导致办公效率低下,对此可成立工作专项小组规范工作流程,整理工作模板提高工作效率,给工作“程序化”、“做减法”,减少社区工作者因工作繁琐造成的压力。开展手机、计算机办公学习小组,学习办公基础知识,提高工作效率,从而减少工作不会、无法及时处理而产生的压力。

(郭婧怡:西南民族大学)