“多元一体”音乐师范生实践能力养成路径探索

2020-12-15王朝霞

王朝霞

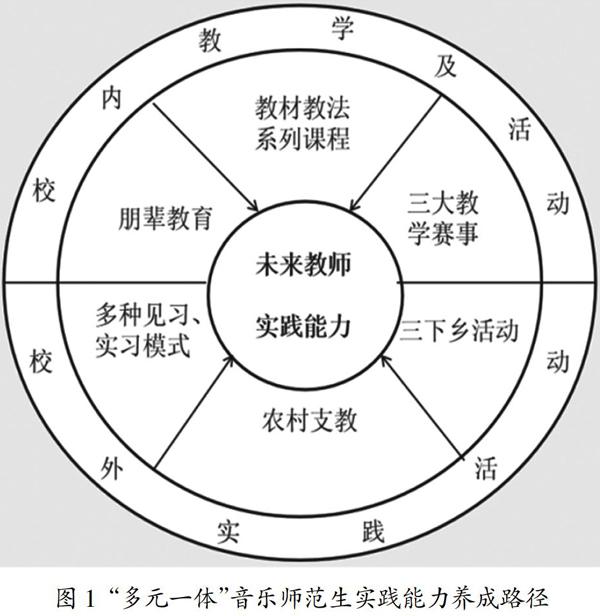

摘 要:高校音乐师范生的实践能力,是以掌握音乐学科专业技能为基础,以精通课堂教学技能为核心,练就“站稳讲台,兼顾舞台”的能力。在师范生教学实践能力培养上,可以采取“多元一体”的模式,以校内课程为内核,“朋辈教育”“三大赛事”为辅助。以校外实践活动为外延,将“农村支教”“三下乡”结合多元的见习、实习模式,使音乐师范生的教学实践能力得到全方位提升。

关键词:音乐师范生;实践能力;培养模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)34-0134-04

Abstract: The practical ability of music teachers in colleges and universities is based on mastering the professional skills of music disciplines, with proficient classroom teaching skills as the core, and cultivates the ability to "stay on the stage and give consideration to the stage". In the cultivation of normal students' teaching and practice abilities, the "multiple integration" model can be adopted, with the school curriculum as the core and "peer education" and "three major events" as supplements. Taking the out-of-school practice activities as the extension, combining "rural support" and "three going to the countryside" with a variety of apprenticeship and internship modes, the teaching practice ability of music teacher students has been comprehensively improved.

Keywords: music teacher students; practical ability; training model

教育部最新颁布的《教师教育课程标准》(试行)中明确指出教师培养的基本理念是“育人为本”,强化“实践取向”,同时倡导“终身学习”。结合教育部颁布的 《关于实施卓越教师培养计划的意见》(教师〔2014〕5号)的文件精神,可知国家对未来教师的教育实践能力要求可谓是高标准严要求。有着三十多年办学历史的华南师范大学音乐学院,其音乐学(师范)专业的办学目标是“站稳讲台,兼顾舞台”,特别注重培养学生“站稳讲台”的能力,形成了具有特色和成效的教育实践能力培养的“多元一体”模式,为岭南地区培养了大量的高质量的具有教育情怀和实践能力的基础教育音乐教师。

一、“多元一体”音乐师范生实践能力培养模式提出的背景

一般来说,高校音乐师范专业师范生的就业去向大多为中小学及一些教育培训机构,他们在工作岗位上要能够胜任学校音乐课堂教學、指导课外艺术活动、参与校园文化环境建设等工作。这就要求师范生在上岗前必须经过大量的实践操练,储备好足够的教育教学实践能力。而现状却是充当师范生教育教学能力培养的实践课程,不单设置不充分,关键还是不少高校音乐教育专业师资与基础音乐教育领域失联,不熟悉或不屑于进入中小学音乐课堂,所讲授的课程大多以纸上谈兵的理论传授为主,使得音乐师范生的教学实践能力培养置于悬空不接地气儿的地步。如果见习和实习没有扎实落实的话,音乐师范生的教育教学实践能力是堪忧的,这一点,来自中小学一线的评价足以证明。为了化解供需的矛盾,在华南师范大学教务处的组织及音乐学院的努力下,对师范生的实践能力培养实行“多元一体”的模式,该模式已实施了多年,取得了良好的效果。

二、“多元一体”音乐师范生实践能力培养模式的诠释

“多元一体”音乐师范生实践能力培养是基于教育部的“卓越教师培养”要求而提出的。林天伦教授的研究团队指出:卓越教师必须具备“教育信念、教育理想、教育情感、教育能力、教育意志”五大要素[1]。针对这些能力要求,师范生的教育教学实践能力只有实行多元化的、一体化的培养才有可能达成。在多元化方面,我们在实践课程(教育见习、实习等)的基础上,延伸出“朋辈教育”“农村支教”“三下乡”等活动,并将这些活动贯穿大学本科教育的四年间,进行分段式、分层次的教育实践活动。这些活动由校内及校外协同完成,校内主要是相关课程《音教导论与教材教法》《微格教学》等的学习,辅以学校层面的三大教学比赛及具有音乐学院特色的朋辈合唱教育;校外活动除了形式多样的教育见习、实习,还有农村支教、三下乡等活动。同时,将校内培养与校外实践融会贯通,连成一体,通过整合优质资源,统筹引导校内校外协同育人,构建一个校内校外一体的互相促进的、互惠互利的共生平台。如下图所示:

三、“多元一体”音乐师范生实践能力培养模式的实施

(一)教育类课程及相关活动为音乐师范生的实践

能力打好根基

1. 优化教师教育课程结构,促进协调发展

根据教育部《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导方案》的要求(教体艺〔2004〕12号)[2],教学法必修课程为《学校音乐教育导论与教材教法》(第5-7学期开设,108学时,6学分)。根据课程设置“学习者中心”的理论,我们拓展了课程开设的形式和内容,在第一学期即开设《走进音乐教育》的必修课,虽然只有1个学分,但它在强化学生的职业意识、明确未来的职业方向,做好四年师范教育的学习规划及角色定位方面起了引导性作用。再者,将“教育导论与教材教法”这门课开设为72学时,4学分,然后根据学院参与编写中小学音乐教材的人力资源与特色,又增加了《中小学教材分析与教学设计》,再另开《微格教学》和《音乐教育文献导论》,既细化了课程的学科体系,又使学生的学习更系统和全面。引导学生认识音乐教师教育基本规律、提高音乐教学能力,从而适应基础音乐教育需要。此外,学生必须在学校的通识类课程“教育与心理”模块修读4个学分。通过通读和精读一些教育心理类名著,加强对中小学生成长规律和学习心理的认识,强化他们成为未来优秀音乐教师的信心。

2. 搭建三大赛事平台,促进音乐教学能力提升

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,如何将课堂上学习的教育教学知识内化为自身的实践能力,没有训练不可能实现。我们坚持了二十三载的师范生教育教学技能系列竞赛活动(统称“三赛”),已成为我校师范生教育教学技能培养的重要途径。它们分别是“‘为了明天师范生课堂教学优秀奖评奖活动”“师范生多媒体课件制作大赛”“大学生基本教学技能竞赛”三项竞赛。“三赛”中,既有模拟课堂的训练成分,也有信息技术掌握、微格教学训练等。以“‘为了明天师范生课堂教学优秀奖评奖活动”为例,学院大三音乐师范生全员参加(也欢迎大二的学生参与),通过15分钟的模拟课堂教学,还有教案设计评比,择二者之优选派学生到学校参加决赛,学校的决赛分说课、模拟课堂教学和即席讲演环节,模拟课堂的学生由各学院不同专业的志愿者学生组成。三赛活动,可以用“参与广泛、形式多样、经验共享”来形容,这种以赛促练、赛练结合的教育教学技能训练,在促进师范生自主训练和音乐教学技能提升上发挥了重要作用。

3. 朋辈教育打造校园文化精品,调动学生自主和互助训练的积极性

《论语》曰:“三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。”这也可以解释为朋辈教育的理念。“朋辈教育”最早出自上个世纪六、七十年代的美国学校心理辅导领域,主要是培训学生帮助辅导有需要的同辈。后来“朋辈教育”理念逐渐推广到社会各界。华南师范大学一直鼓励学生间的专业互补互助,这一理念和相关活动逐渐成熟之后,于2011年开始了以音乐学院为龙头的合唱“朋辈教育”活动,即音乐学院学生作为合唱专业指导,在校园合唱比赛中,辅导各非音乐专业学院学生组成的合唱团。每一届都有一个活动主题,参与朋辈活动的音乐学院学生必须与辅导的院校学生共同商议,完成从组建合唱团、选择比赛曲目、排练到比赛的全过程。历届活动主题如表1。

当然,音乐学院朋辈教育的开展也是有活动基础的,在全校的公选课中,音乐学院开出了《合唱基础》《合唱指挥》课程,吸纳了对合唱有兴趣的非音乐专业的学生进行学习,他们将成为专业各院系合唱的中坚力量,协助音乐学院的学生,完成对各院系合唱比赛的辅导工作。音乐学院的学生在此过程中,既提高了专业技能又磨炼了教学能力,同时培养了沟通及合作能力。朋辈教育的合唱活动,已成为学校一个覆盖面广、感召力强、特色鲜明的校园文化精品,是提升非音乐专业师范生艺术素养的有效途径,实现了“互助、双赢”的目标[3]。

(二)多元的校外实践活动为音乐师范生实践能力

丰羽翼

1. 农村支教培养教育情感、教育知能和教育意志

“教育情感、教育知能和教育意志等是影响一个教师能否成为骨干专家型教师的重要因素[1]。”仅仅围绕课堂教学和校内活动显然不可能达成。2016年3月,为全面提升教师培养质量,教育部印发了《关于加强师范生教育实践的意见》,提出“要丰富创新教育实践的方式……鼓励师范生深入薄弱学校和农村中小学,增强社会责任感和使命感。”基于以上两个因素,我们于2015年开始小范围的农村支教,2017年獲得教育部人文社科课题,开始了六间农村小学惠益2千多大小学生的农村支教活动。本着“服务社会,构建‘产、学、研体系”的初心,将音乐支教活动落实为“三个一”活动,即为孩子们带去每周一节音乐课,每间学校一个合唱队,每学期举办一台全员参与的文娱节目。这些活动,在为农村孩子带去音乐享受之外,支教的学生也得到了极大的锻炼。她们在支教的过程中,了解到没有机会享受音乐教育的农村孩子对音乐的热切渴望,体验到孩子们对支教大哥哥大姐姐的热烈欢迎,对中小学音乐教育事业有了新的认识,从而培养了教育情感。面对基础薄弱、甚至有些五音不全的农村学生,支教生要使出浑身解数,采用适合的教学策略去开展课堂教学及辅导课外音乐活动,这又进一步培养了他们发现和解决实际问题的能力,从而培养了教育意志和教育知能。另外,我们还将支教实践与高校理论研究有机结合起来,将教育研究扎根教学实践,将教学中遇到的问题提炼为研究课题,如获得校级大学生创新研究课题如“三大教学法在农村小学课堂应用的行动研究”“广府文化中的粤语童谣在小学音乐教学中的实践研究”,同时将其作为毕业论文进行深入的研究。我们认为,这种理性化的、规范化的志愿服务,是提高支教质量的必由之路,也是师范生实践能力培养的有效途径。2019年开始,我们将农村支教项目纳入非正式课程,以学时计算,折算学分。将这一以了解、服务社会为主要内容,增强学生社会责任感与奉献精神的农村音乐教育支教活动继续发扬光大。

2. 在“三下乡”活动中受教育、长才干、做贡献

1997年,团中央将中宣部提出的“文化、科技、卫生三下乡”活动与大学生社会实践活动结合起来,使“三下乡”成为大学生社会实践活动的主要品牌,极大调动了广大青年学子参与社会实践的积极性。十几年来,在华南师大校团委的组织下,这一活动也成为师范生到社会历练的平台。历届的活动形式有:“理论普及宣讲”“国情社情观察”“创新创业实践调研”“科技支农帮扶”“优秀传统文化传承”“教育关爱服务”等。结合新形势发展,近年又开展了“粤港澳大湾区建设调研专项”“‘新师范建设调研专项团队”等活动。音乐学院的学子在三下乡的活动中,参与最多的活动为“优秀传统文化传承”和“教育关爱活动”,他们组建暑期文艺演出队,精心编排活泼向上的文艺节目到农村社区巡回演出,既宣传了传统文化,又丰富了村民生活。同时也通过开展对当地民俗文化的调研工作,了解传统文化的根基,对传统文化有了进一步的认识。在“教育关爱服务”中,聚焦农村留守儿童的身心健康,通过问卷调查、实地访谈等环节,了解留守儿童面临的困难,有针对性地开展课业辅导、友情陪伴、音乐游戏、音乐教学等活动,帮助留守儿童开阔视野,树立远大目标和理想。三下乡活动适应了经济社会发展和学生成长成才的需要,对师范生实践能力的提升起到极大的帮助。

3. 创设多元的见习实习模式,满足个体需求,提高教育实践活动的目的性和有效性

教育见习是实习的前奏,是实习实操前的另一个重要环节。在见习安排上,我们也是秉持丰富多元的原则,将见习活动分层分批实施。有常规的带学生到中小学见习课堂教学、见习音乐课外活动排练;还有观摩中小学音乐教学比赛、教师教学技能比赛;观摩师兄师姐的实习公开课;同时,在每学期的“教育创新实践周”,将名师引荐到学校,开展“优秀校友教育经验分享”“名师成长轨迹”等讲座。将优秀校友、名师带到学生面前,讲述一些名校长、名教师的成长事迹,以增强他们对何谓教育、如何教学、怎么成长为名教师的理解,对大四将参加的实习活动也有一个向往和憧憬。

在实习方面,长期以来,我们坚持构建多元的校外教育教学实践基地及实习模式。实习基地的建设不以“量多”为标准,而以“质优”为追求。“高质量的校外实践平台,是师范生优异实践能力形成的基础和保障。高校需要以协同发展为主线,改变以往教育实习基地建设主要关注拼数量、拼规模的传统观念,聚焦到重质量和重内涵上,通过有目标、分阶段、按计划稳步建设高质量的卓越教师协同育人平台,将校内培养与校外实践融会贯通、连成一体,并通过整合优质资源,规划、统筹、导引协同育人工作,造就卓越教师。[4]”为此,我们与优秀的中小学结成“华南师大——普通中小学”协同发展联盟,发展了遍布粤东西北珠三角地区的180所名校(国家级示范性高中为主) 作为教育实践基地。借由这些实践基地一同培养优秀师资。

在实习模式上既有校级的“混合编队”“顶岗实习”“2+2项目”“广州项目”“深圳项目”(统称校级“常规实习”);也有院级的“常规实习”。校级的“常规实习”均采用混合的组队模式。其组队模式是以“相信学生,依靠学生”理念为指导,站在多学科联动、高校与中小学校互补的视角下进行创建和实践的[5]。一般一支队伍不超过20人,每个学科不多于2人,由多个学科组成的实习队伍,有利于实习学校安排优质的指导教师,更有利于不同专业学生的相互学习,也进一步培养了学生的团结合作意识。这一模式的实习均安排在国家示范性高中或广东省一级学校进行,时间为2个月。实习生教育生涯的开端,就在高规格的学校见识到高质量的教学、规范的管理及名师的教学工作,有利于实习生树立远大志向,强化其成为未来优秀骨干教师的欲望。“顶岗实习”则安排学生到边远山区或革命老区的农村中小学进行,时间为4个月。参加这一实习模式的学生,有机会全方位实践,一般两个月后实习学校即让实习生独当一面开展工作。他们能深入了解欠发达地区的教育,体会到留守儿童的需求,能感受在艰苦的条件下帮助学生促进学业、改善行为而获得的喜悦,进而培养其教育情怀和教育意志。参加“2+2”项目的实习生,则有两个月先到粤东西北的农村中学实习,后两个月再去“华南师大——普通中小学”协同发展联盟中珠三角地区的名校进行实习。他们能够体验两段截然不同的实习经历,感受教育资源不平衡所产生的差异,领会不同教学环境所采取的教学方式,思考教育的社会性问题等。再有一种音乐学院的常规队实习,是建院三十多年来所形成的传统,主要与广州市几所拥有优秀音乐教师的学校合作,能够作为优质音乐教学的示范场所,每年的见习师兄师姐的实习公开课都在这些学校进行。通过观摩实习生的公开课,也令低年级的师范生产生紧迫感,思考“我是否准备好了?”的问题。实践证明,实习生在这几间学校实习,毕业后成为优秀音樂教师的比例也比较高,这与优秀指导教师的言传身教、严格要求分不开。

在实习管理上,采取“疏而不漏”的形式。由于是混编队伍,大学派出的带队教师重点不在指导,而在沟通和联络,确保实习有序进行。在专业教学指导上,随着信息技术的便捷运用,参加混编队的同学以片区为单位组建QQ群,各院校专业老师与中小学骨干教师组成的指导团队,在QQ上进行远程指导。同时,学校领导率相关院校领导和教师代表分批到实习学校进行巡视,与基地学校相关领导和实践导师进行座谈,详细倾听他们对实习学生的评价以及他们的需求反馈,对课程设置、人才培养、教学成效等有一个检验和反思的过程。

参考文献:

[1]林天伦,沈文淮,熊建文.骨干专家型教师“五位一体”培养模式构建与实践[J].中国大学教学,2015(05):45-48.

[2]教育部办公厅关于印发《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》的通知[Z].教体艺厅〔2006〕12号.

[3]孙歆然.论高校“朋辈教育”模式下的合唱推广[J].音乐时空,2015(12):155-156.

[4]张伟坤,林天伦,熊建文.“一体三维多元”师范生实践能力养成机制:构建与实践[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2017(2):159.

[5]陈冀平,张伟坤.混合编队教育实习完全实操手册[M].北京:高等教育出版社,2009:25.