浅谈艺术设计唤醒珊瑚石乡土材料的生态美

2020-12-15李羽羽李文山连君

李羽羽 李文山 连君

摘 要 近年来,在建筑领域越来越多的设计者怀着对本土文化的认同,开始尝试将视角转向乡土材料。本文通过对徐闻角尾乡民宿,珊瑚石的运用案例,阐述珊瑚石乡土材料在当代建筑设计中的技术传承与文化创新。以乡土材料为载体对当地老旧建筑的重新定义和再建构,既能更好地保护地方特色乡土文化,促进区域文化的现代化,又能涵养生态思维、培育生态文化,在新农村建设中推广立足区域文化的生态型乡村模式。

关键词 珊瑚石;乡土建筑;生态美;建构艺术

引言

当前社会,国内很多乡村在发展建设中要么崇拜及模仿国外,盲目追求异域风格,要么照搬中国传统建筑的典型元素或结构,制造伪传统。地域建筑和环境特色的缺失导致部分区域文化面临被边缘化的危险。在新型农村建设的大背景下,体现地域性、文化性、时代性的可持续发展道路被逐步提上日程。时至今日,在徐闻沿海的很多村镇仍然可见大片珊瑚围墙,但完整的珊瑚屋已为罕见。以艺术设计唤醒土材料的生态美,从而让人们感受到当地的乡土人情,给原住民以更多的归属感和文化认同。其独具特色的珊瑚石乡土材料结合造型美、形式美和生态美等因素,以表达徐闻地域建筑和风土人情的美,值得学术界更广泛的关注[1]。

1徐闻乡土材料与乡村居民建筑

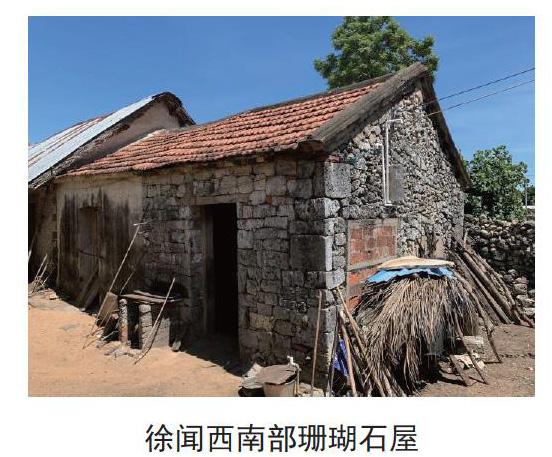

徐闻位于广东粤西沿海地区属台风区域,常年受海风吹,雨水多、盐分高,对建筑物腐蚀性强,因此不宜建高楼,人们所熟悉夯土技术在这里也不适用。其地理环境三面环海,几乎所有的岩礁岸带和岩礁延伸海区都有珊瑚分布,这些自然资源材料在这里不仅随处可得而且经济实用,同时还可循环再利用。20世纪80年代前,徐闻沿海各村落村民把珊瑚石垒叠起来,建成屋墙。因珊瑚石具有石灰特点,风吹雨淋后自然胶接黏合,加之本身质地轻盈造型独特,垒造的墙壁不但非常坚固而且防潮抗蚀、灵动美观,逐步形成了当地的建筑文化特色。目前徐聞西南至今尚存几处珊瑚石屋古村落。这些保留下来的古建筑奇葩,也形成了独特的地域风情[2]。

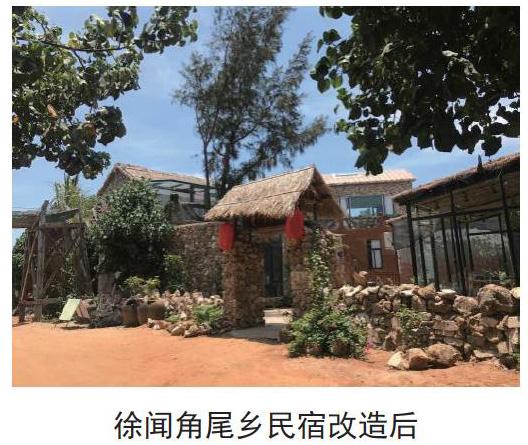

伴随着人们生活的改善,新房子的建造和各种人为因素,很多珊瑚石屋已被拆毁。适逢新农村建设,徐闻角尾乡民宿项目征收了旧农村废弃的旧建筑,旨在结合当地乡土文化,使用当地原来的乡土材料存量可观的珊瑚石,适应自然重新再建构,就地取材打造渔家风情。无论是过去还是现在,有节制的开发乡土材料,并在此前提下得以传承和发扬的乡土建筑都是一种可持续发展,与自然共生的建筑。呈现出土生土长的朴素自然美,能够唤起人们对家乡的情怀,是保存与传承地域文化最有效的载体[3]。

2乡土材料和建筑形式的理性回归

虽然珊瑚石乡土材料就地取材、美观经济、防潮抗腐、坚固耐用,富有当地的建筑文化特色。但目前国家已经禁止珊瑚石的开采,同时依托于珊瑚石的乡土建筑在功能和舒适度上有一定的局限性,结构体系、建构技艺和空间模式等也无法满足我国乡村居民对住宅环境不断提高的迫切要求,珊瑚石屋便难以摆脱衰落的状态,逐渐被拆除、遗弃、淘汰[4]。

在这样的转折点上,人文环境的改变是重要的因素,如何营造一个新的人文环境,使衰败的乡村重新获得魅力?如何把乡土文化、乡土材料转换为一种当代的建筑实物,这既需要领悟到传统建筑的形式和神韵,又要使传统建筑的形态和功能适合当代人的生活方式。项目初期先是在徐闻角尾乡征收农村废弃的旧建筑,到每家每户收购当地村民拆旧建筑时废弃的珊瑚石等准备工作。

在徐闻角尾乡民宿的设计中我们秉承保护与再生相结合,在保留原院落肌理、旧建筑的基础上进行了大胆的新元素介入。材料选取上,充分利用老房子坍塌留下来的珊瑚石,追求材料的原真性;景观营造中,运用老旧材料,栽植当地绿植,保留乡土自然的纯粹;功能和附件空间的建构中,灵活运用现代建筑材料和形式来丰富和强化乡土建筑原本的特征。再者,抛开对原来建筑符号或某一形式语言的简单重复,从形似进阶为神似,追求对传统空间理念的传承,融入符合现代审美取向的建筑结构和语言形式,传统和现代并存艺术和功能并重。建造时,尽量循环利用或采集当地的材料,充分考虑地理、气候和可持续发展因素[5]。

3乡土材料和老旧建筑的再构建

3.1 区域文化之美

区域文化是源于本地,在其范围内人们对其的认知的共性,它是具有代表性的一类文化习惯,也是乡土文化发展历程所遗留下来的,最终构成了该地区自身的特色符号。这些特色符号是当地人类文化的一种载体,是一种精神物化形式。城市快节奏的生活当中,这些符号是十分珍贵的。

在徐闻角尾乡民宿项目的建造过程中,必须与区域文化找到一个链接点形成共识,共同完成文化的创新,确保设计的合理性。使民宿主体建筑既含有传统建筑的某些特征又表现出与时俱进的创造性。这要求设计者对传统形式进行概括、升华、解构、重构等,从而完成形式上的合理异变。让本地人与外来人更好的接纳或感受以徐闻特有的民俗民风作为载体的地域性文化之美[6]。

民宿在改造时采用新旧融合的方式建造,保留了砖瓦木的结构,保留着珊瑚石墙、砖墙、石板凳、岩石地板等。设计采用珊瑚石纹理和渔家特色元素,融入了更多具有现代感的材料和营造技术。比如用大面积的落地玻璃增加视觉空间等。有的建筑主体一半的屋顶铺着茅草,另一半的屋顶则是玻璃,最大限度地把光线引进了屋内。老船木、珊瑚石摆件等质感元素营造了一种与众不同的渔家风情。从传统建造技艺中汲取精华,让建筑在某些特定的环节出现古法记忆;尽可能保留老旧建筑的原本结构,每一个细节都展现出了人们对二十世纪珊瑚石建筑的记忆。

3.2 材料生态之美

材质美是对材料本身的审美价值的重新认识和提高。重新认识材料自身的形式美,是对材料及其应用范围的创新。能够引导我们合理充分的利用材料的美感来进行创作,避免过分的雕琢和不合理的浪费,实现材料运用的最大化。材料美会通过自身质地、色泽、纹理等给人不一样的感觉,每一种都有自己独特的纹理和色彩,各有各的美感。珊瑚礁石种类很多,绚丽多姿,有的呈球状,有的呈花状,有的看似雪松,有的形同鹿角,有的娇脆,有的则质地坚硬。作为装饰它们带给人们的是大自然天然的质感,能让人抚摸到自然的触感;作为建筑,能使身在其中的人沉浸到对大天然的体验中[7]。

现代建材的生产是材料的生产—使用—废弃的循环过程,在创造所谓文明的同时,也在不断地破坏人类赖以生存的生态环境。生态环境材料是在人类认识到生态环境保护的重要性转向可持续发展道路的背景下提出来的,是建筑研究发展的必然趋势。其中,乡土材料就是生态环境材料一个重要的品类。开发天然能源,使用藏量丰富的矿物和天然材料,资源、能源消耗少,环境污染小,再生循环利用率高,具有良好的环境协调性。珊瑚石乡土材料“源于海洋,归于自然”,既是一定自然条件和社会历史背景下的产物,又符合当代的审美和实用要求。它千姿百态,防潮抗蚀,坚固耐用,美观经济,灵动轻盈。作为建筑外墙的装饰,珊瑚礁石具有良好的保温隔热效果,节能、透气性能强,形成自然质感的内墙表皮形式。与徐闻沿海的大地相适应,生态与建筑的统一和谐,建筑在环境中也能自由呼吸,环境也因建筑而呈现新的姿态。

因地制宜在民宿设计中也是十分重要的,往往民宿选址周围都有各种自然天然材料,这些材料选取便要考虑当地环境问题,以及使用量与安全问题。合理的运用天然装饰材料不仅减少经济成本问题,也为当地民宿更加易于融入当地环境,更易旅者感受当地风土人情增添了情感体验[8]。

3.3 艺术表现之美

乡土材料的美不仅是构成美的事物的色彩、形体、质感等,更是它们的组成规律如:统一、平衡、对比、节奏等呈现出来的审美属性和情感价值。徐闻角尾乡民宿保留了珊瑚墙或水泥墙原有的样子,新建的墙面则使用环保涂料,很有机理质感。家具摆设多用天然原木材料制品,清晰的木纹露出本色的素雅。外墙和内饰都有很强的秩序感,试图在有机的村落中增加一种仪式性。

民宿建筑在结构上,反复梳理宅与宅之间的空间,在原建筑的基础上增加了休闲、茶室书房、厨房吧台等现代民宿的配备和功能。民宿外栅栏、柴门、珊瑚石装饰墙等,皆由乡土材料有秩序的建构而成。身在其中,便可感觉海风随时可以飘进来,使人感觉周边的一切都在呼吸,自然朴实,又不乏艺术之美[9]。

4艺术创新唤醒本土文化认同

目前开采珊瑚礁石已叫停,但保护乡土文化,建立本土建筑文化自信却刻不容缓。如何使日趋衰落的村子从空间上得以新生?又如何能保留乡土记忆,又能符合现代的功能需求?无疑,新兴的现代乡土理念,为新农村保留了历史记忆,给旧建筑置入了新的功能。本土建筑要接地气,同当地的文化、历史、生态、社会结合起来,做出適宜的建筑。文化是民族的根,维持和保护各个地区和民族的文化差异性和多样性是异常重要的,而建筑便是文化的一个重要体现[10]。

在当代乡土主义思潮的影响下,我们要以现代材料和建筑技术在实践上给予设计观念更多可实现的手段和空间。提倡中国建筑重新认识乡土建筑环境理念的当代价值,让建筑作品植根于中国文化土壤,使当代建筑环境呈现出人与自然和谐统一,交互感应的文化面貌,使艺术设计在乡村振兴的结合过程中不断扮演一种激活的身份。如此,不仅对保护、保留乡村风貌,优化基础设施、美化环境发挥作用,而且还能够驱动乡村产业升级、助力精准扶贫,促进区域文化生态健康发展[11]。

5结束语

徐闻角尾乡民宿项目的设计旨在回归雷州半岛文化,回归生命的原点,回归建筑的自由呼吸——以贝壳、珊瑚为墨,光线行笔,凸显海的味道,凸显苦楝树、海麻树枝的本土元素,是一次民居解构试验。项目的成功一方面,得益于有关部门应该注重营造有利于创新的体制机制,激发创新活动;另一方面,得益于建筑设计师本身的职业素养和乡土情怀。最终以蕴含中国文化、服务当地百姓生活的建筑作品,给当地人民和政府交出一份满意的答卷,在保存了徐闻乡土建筑的同时促进了当地建筑和经济文化的健康发展,其中的很多经验是有一定的借鉴和推广价值的。

参考文献

[1] 费孝通.乡土中国[M].上海:三联书店,1985:63.

[2] 余克服.雷州半岛灯楼角珊瑚礁的生态特征与资源可持续利用[J].生态学报,2005(4):669-675.

[3] 吴良铺.乡土建筑的现代化,现代建筑的地区化——在中国新建筑的探索道路上[J].华中建筑,1998(1):9-12.

[4] 郑小东.全球化语境中的新乡土建筑创作[D].北京:清华大学,2004.

[5] 赵星.传统乡土建筑的当代“建构”之路[D].天津:天津大学,2005.

[6] 陈小斗.广东徐闻珊瑚石乡土材料建构艺术研究[D].广东:华南理工大学,2011.

[7] 李晓峰.乡土建筑—跨学科研究理论与方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2005:57.

[8] 赵焕庭.广东徐闻西岸珊瑚礁[M].广州:广东科技出版社,2009:103.

[9] 钱学军.乡土材料的建造试验——记一名非建筑师的生态建筑实践[J].时代建筑,2007(4):58-63.

[10] 迟春华.现代建筑在我国乡土化过程中的适宜技术策略[D].北京:清华大学,2004.

[11] 王璞.低技术生态建筑的形态解析[D].合肥:合肥工业大学,2007.