试论区域可持续发展的支撑条件

2020-12-14陈彦池

陈彦池

摘 要:本文论述可持续发展的背景和过程,其目标是从经济、社会、环境三方面来有效地协调公众的社会需求和可操作的资源配置,并辅以浙江义乌的循环经济、安吉的竹产业、洱海的民宿为例,建议的方法包括资源管理需求的金字塔层次结构,类似于心理学家亚伯拉罕·马斯洛对人类社会需求的建议。以杭州西溪国家湿地公园旅游的可持续发展为例,来分析该区域的可持续发展水平,得出日载客规模为3500人,符合以往情况。聚焦于生态系统服务和人类福祉的相互关系,进而通过剖析可持续发展的支撑条件及破解困境的对策,来达到更高层次的精神需求,提高对社会可持续的认识。

关键词:可持续发展;循环经济;马斯洛的人类社会需求;生态系统服务

1.引言

环境限制、人口与全球危机已成为可持续发展思想形成的导火索。自然界的资源帮助人类结束了茹毛饮血时代。十七世纪中叶,在加那利群岛、马德拉岛、毛里求斯等热带和亚热带岛屿上的掠夺资源和财富的人类活动,令欧洲殖民者意识到生态的破坏。随后,工业革命给人类带来的资源短缺、环境污染等问题及典型的“八大公害”时刻警醒我们不忘历史的教训。20世纪上半叶,“生态系统”、 “生态位”、“种群平衡”、“数量金字塔”、“最大可持续产量”、“人口增长规律”等一系列描述自然系统运作模式的概念相继被提出,成为了可持续发展的理论基石。1984年美国学者爱迪·B·维思 [1]在塔尔博特·R·佩奇 [2]在社会选择和分配公平上,论述地代际公平理论,演变为可持续发展的指南。2020年爆发的新冠肺炎疫情也引起了人类对生态系统平衡的重视。自然保护对可持续发展的重要性不言而喻,它是平衡人类需求和人类对自然的要求的动力来源。

2.构成区域可持续发展的条件

区域可持续发展能否实现取决于系统的资源环境、社会、经济三方面是否协调[3],区域的资源环境、经济、社会三方面的条件相互辅佐,支撑着区域的可持续发展。一般而言,可持续发展触及同时在三个首要层面寻求平衡,即经济层面意味着追求可持续经济发展;社会层面意味着维护民众健康和社会和谐;环境层面则相当重视保护生态和自然资源,以免危及满足后世需求的能力。

2.1建立科学合理良性循环经济发展体系

可持续发展的基本路径之一是走循环经济。经济发展规模、布局、层次、水平、质量保障地区的可持续发展。中国是工业化后进的国家,自1978年改革开放以来,中国人民历经艰险,结构性改变了生活方式。西方国家两三百年走过的工业化道路中国仅用40年不到的时间。显而易见,积累爆发出来的资源环境在中国一个阶段里集中显现,呈现出压缩性、符合性、紧迫性的特点,生态足迹增加。因而,摸索经济增长与资源节约和环境保护相协调的绿色高质量发展道路是新时代经济成长的主旋律。正如《寂静的春天》里蕾切尔·卡逊[4]所说:“对普通的美国人来说,在自家后院听不见鸟叫,是件使人猛然惊讶的大事。”切中肯綮又带有预见性的见解凸显了在中国打造可持续发展的春天是任重而道远之举。自然界平衡是环境本身的一种即定状态,每个物种都无法独立于生物圈生存。

实现区域可持续发展理当遵照优化环境容量的原则,处置好经济发展与生态环境的关系。当前,循环经济的重要商业模式包含:产品全生命周期最大化;改进产品组件来翻新/再制造[5]。循环经济延长了产品的使用寿命,其模型旨在模拟与自然环境中发生类似的过程,没有资源的浪费,有物种之间的竞争与合作,一种物种的灭绝会被另一物种代替,因此保持了自然生态系统的效率。将生态设计和生命周期分析中环境因素纳入考虑范围,在评估可能会在产品生命周期的一个阶段减少环境影响,却在其他方面增加负面影响的选择时,需再三考虑。例如,在工业制造时使用排放较少大气污染物的原材料可能会导致在使用完毕或报废时进行更复杂的回收或再利用。每个工厂的“废品”都会是另外工厂的生产原料或者有效材料。比方,农村秸秆进行生物发酵变废为宝用作燃料、肥料、饲料;通过建立沼气池、发展生物石油,粪便肥料无害化处理作燃料;炼油厂的废弃物用作燃料提供给发电厂,而发电厂的余热给养鱼场及城郊居民主宰提供热能等,以最小成本获得最大的經济效益和生态效益。

在大数据、云计算时代,应发挥高自主核心科技含量、低能源消耗、少环境污染、优化人力资源供给的工业。以浙江义乌的制糖工业为例,利用甘蔗作为制糖的原材料延伸了其他产业,如用甘蔗柔软的叶制作乐高玩具;用甘蔗梢养牛,同时售卖了肉制品、奶制品;用甘蔗渣来燃料发电,造纸、制活性炭、膳食纤维、生物柴油等,甘蔗榨出的汁进一步加工成红糖麻花厂房;甘蔗过滤的泥做有机肥,甘蔗蜡来作工业上光剂。在城市、社区、区域发展循环经济,应遵守3R原则,发展绿色产业。

此外对粗放式生产、消费、排放的工业化生产方式进行的集约式改造,是生态文明形成和发展的物质技术基础。我们应按照产业发展和区域分工的客观规律来,优化调整产业结构,以人为本,促进个人的发展机会和福利水平相对公平,使经济、环境、社会三者的发展与人相协调,形成稳定三角关系。

2.2推进全方位,多元化的生态文明建设

资源转换变可持续的利用和相对平衡的生态系统可持续是人类社会可持续发展的支撑条件。环境资源的持续性或循环使用是可持续发展的必要条件。生态环境建设已经纳入生态文明建设的主阵地,已成为了建设生态文明新时代的根本保障。汶川、玉树地震之时,国家一度把资源环境承载能力评价纳入统筹规划的依据。可持续发展的核心就是通过保护生态系统服务功能来保护生命支持系统, 维持可持续的生物圈[6]。

合理利用和配置资源是区域可持续发展的保障。资源环境是人类生存与发展的底子支撑,环境即生物生存发展的依托根本,正所谓留得青山在,方可有柴烧。浙江省安吉县原先是以石头经济、矿业开发为支柱产业,在中国绿色发展中成功转型成以旅游业、农业、竹制品加工工业为主的绿色产业,“两山”理念得到了升华,走出了一条资本互通的产业振兴之路,实现“活树变现钱,形成了浑然一体、和谐统一的关系。” 当地政府率先提出开展自然资源资产离任审计,把着力点对准乡镇(街道) [7],把审计内容细化到土地、水、森林资源管理、矿山生态环境治理等方面,以审计监督检验生态文明建设成果。正是懂得机会成本,有所扬弃,果断放弃原先粉尘弥漫的矿产才有了当下的金山银山。

竹林作为经济林,有减排和增汇的双重作用,开展竹林经营碳汇交易项目能使中国森林碳贮量增加,对全球变暖有一定缓解作用,减轻城乡热岛效应,且森林碳封存比大部分其他减排方法更具成本效益,将竹林经营的正外部化性内部化,使得竹林资源在各区域合理配置。外部性理论能为竹林生态服务功能经济补偿提供有力的理论依据。竹林产生的水源涵养、固碳释氧、土壤保持、维持生物多样性等间接使用价值,表明了竹林有典型的外部经济性。而且,周国模,姜培坤用标准样方法对毛竹林的碳密度和碳贮量及空间分布进行了研究,结果表明竹林有较强的固碳能力[8]。地球给人类持续供给生活必需品和生态服务[9, 10]包括:气候的局部稳定;废弃物的去毒和分解;农作物的传粉及种子的播洒等。

城市化是影响环境和可持续发展的最重要的人类活动之一,是复杂的开放系统,其导致了土地利用形态与居民生活方式的改变,影响了居民的健康,直接威胁着城市新结构的可持续建设。城市化随之带来的资源枯竭与环境恶化则是可持续发展的潜在威胁。而欧洲生态环境压力较小的原因并非因城镇化,而是其弹性的生态承载力、适中的人口密度、先进的科技与环保制度、文明的环保意识[11]。通过科技创新产品的应用,城镇化将朝着可持续、健康、智能的方向发展,降低能源消耗,加快地区产业转型升级。同时,企业污染治理技术和设备的升级可以提高资源利用效率,有效减少大气污染物的排放,从而改善空气环境质量。因此生态安全的风险性和脆弱性也是区域可持续发展的基石,使人类对自然生态系统 开发利用不超过其承载阈值。

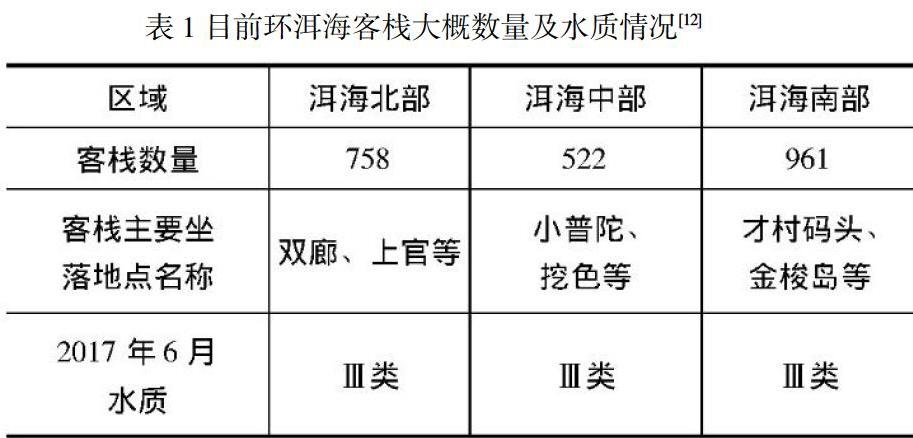

2.3以洱海客栈为例来动员全社会可持续意识的提高

政府管理、科技水平、法律制度、公民素质等构成了支撑区域可持续发展的社会条件。科学素养的进步是可持续发展之根。科技减贫,要让公众都充分理解科学的本质,使利益相关者履行社会责任,促进人类发展。早期大理景区周边的部分民宿缺乏保护环境社会责任的意识,乱排污水至洱海,瞒天过海,为达利益不择手段,使私人成本社会化,长此以往不利于旅游业的可持续发展。表1所示的即为洱海2017年初期面临的瓶颈期,也是水华大面积爆发的灾难性一年。如何对民宿倒逼转型,升级改造,大理洱海向民宿“开刀”已成为了热点话题。

为此政府应当牵头克服民宿的机会主义现象,强化管理,加大污染成本,调动当地的利益相关者互相监督,完善奖惩机制,使有利于可持续发展是因素得以发挥积极作用,以山水林田湖草的自然旅游产业为主导,建设环境基础设施和湖滨生态修复,引导民宿开发白族文化资源。民宿作为社会生产者之一,在追求表面光鲜亮丽的产值时,应当承担相应的环保责任,人类世代相流传的环境价值保持可持续性,同时追求每一代人物质消费的公平。

随着经济体的发展,政府还应制定和执行有效力的法律条例,以支持经济发展,促进科技创新,并抵消任何可能导致污水排放增加的市场失灵。公众对改善环境质量的要求将促进环境条例的执行,减少环境退化和危害人类健康的风险。

洱海景区牵头,客栈主参与的情况下本着“水污染,谁治理”的原则对商户进行排污收费,只有达到一定的排放标准污水才能合理开展特色品牌化营业,让商户在家门口有景看、有客来、有钱赚,形成全社会共同参与的污水无害化处理版图。

著名心理学家亚伯拉罕?马斯洛设想了由五个条理的人类需求构成金字塔分列形式可作为可持续发展的理论框架。他假定,在满足最低水平的需求以前,小我无法满足更高水平的需求。金字塔的底座涉及诸如氧气、食物、水等生物必需品等生理需要,只有满足这些需要,社会才会关心下一层次的需要,例如个人及其家庭的安全需要和稳定。对这些问题的满足使一个社会的个人能够把重点放在第三个层次,即社会控制和组织一个有组织的社区上。在满足了这一水平的需要之后,人们可以继续满足他们对地位和承认的关切。金字塔的顶峰是自我实现和实现的内在需求[13],这可以成为更高需求的基础,如对他人的理解、審美和精神需求。当下,社会的可持续发展,追求自然和绿色,效率和公平的统一,是一个不断演进,符合社会对经济和资源环境理解的进步过程。

3.西溪国家湿地公园旅游的可持续发展

西溪国家湿地公园作为杭州绿地生态系统的重要组成部分,解开了人与自然和谐的密码。20世纪中叶的“围湖造田”,使西溪湿地的面积逐年递减,湿地村民养猪业带来了高达10万立方米的水污染。由于地下水位的下降造成了水环境承载能力下降,直接威胁了排洪截污能力。湿地村民依靠的传统经济发展有限,处于温饱阶段。江南文化价值也随时光的迁移而不断湮没。

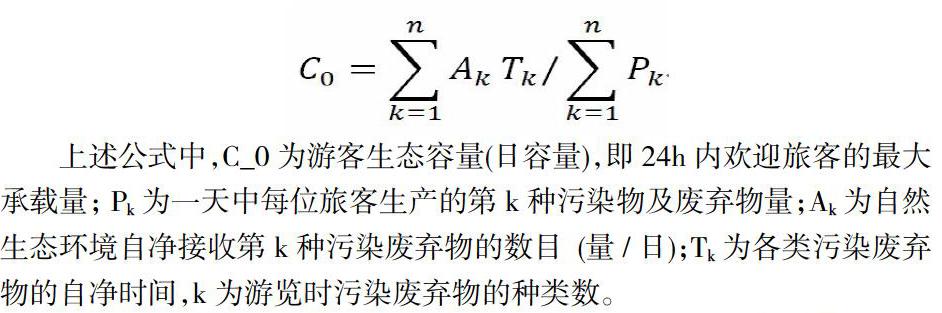

然而好的环境是西溪湿地可持续发展的前提,政府对生态环境的重视使城市湿地保护迎来了难得的机遇,相对应湿地具有了各种使用价值和非使用价值。在湿地休闲游览的旅客的生态行为具备“利他主义”的属性,可视作奉献自我,惠及景区。湿地生态容量能够反映湿地生态系统的状态和承载能力, 是评价该区域可持续发展能力的基础系统方法之一。西溪湿地游览景区的生态容量计算公式为:

上述公式中,C_0为游客生态容量(日容量),即24h内欢迎旅客的最大承载量; Pk为一天中每位旅客生产的第k种污染物及废弃物量;Ak为自然生态环境自净接收第 k 种污染废弃物的数目(量/日);Tk为各类污染废弃物的自净时间,k为游览时污染废弃物的种类数。

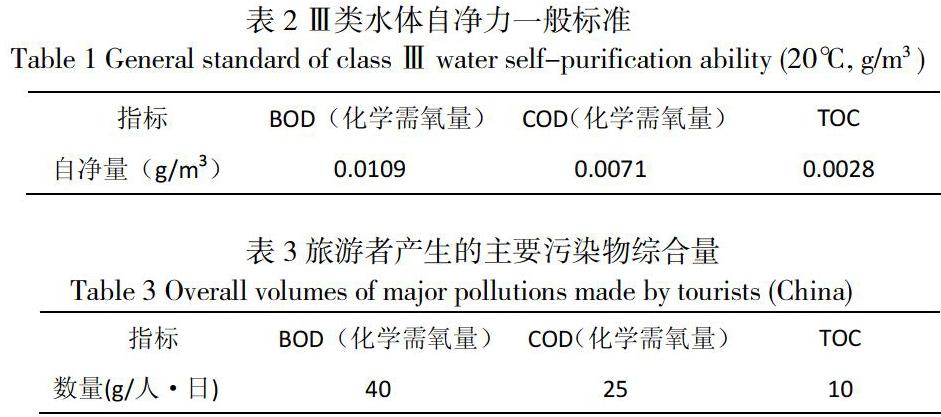

西溪湿地公园平水期总水量按1.2×107 m3来计算,国家Ⅲ类水体标准(见表2)。《中国旅游年鉴》由中国旅游出版社的数据参考(见表3)。

将表1和表2的数据代入公式计算, c0近似为3500,即国家西溪湿地公园的日载客规模为3500人,可为今后政府的决策安排提供参考依据。因为湿地的生态效益价值大于资源开发的市场价值,因此增加湿地的经济投入,适当发展旅游业,能提高系统净环境效益,维持系统的稳定。湿地公园的建立拉动了周边经济,给大众缔造了就业岗位。原生态是旅游的资本,自然资源在合理利用和开发基础上,才能永久持续地成为人类的“聚宝盆”。

5.小结

发展对生态环境的影响方面上,与环境库兹涅茨曲线和“污染天堂”理论相悖,经济增长可能导致环境质量恶化,但是反过来当社会达到一定文明程度时,经济的刺激可能会投入更多GDP占比到治理环境上。全球变暖问题上有研究表明,人均二氧化碳排放量与人均GDP呈显著正相关[14],看似与库兹涅茨曲线恰好成反例,归根结底是减排动力不足。西溪湿地显然二氧化碳排放具有负外部性,其带来的全球变暖问题由所有国家承担,结果使得一个国家从降低二氧化碳排放中获取的收益过小,随着国家变得更加富裕,其不一定会愿意付出更多以改善环境。

可持续发展是人类社会发展的必由之路,已成为全人类的共识[15-17]。中国生态保护与生计发展之间的矛盾和冲突也是尤为突出。对生态脆弱的贫困地区因地制宜发展特色的生态旅游业是维持生计的重要措施,区域的可持续发展以生态环境的可持续发展为前提和保障,生态环境也为区域的发展提供物质基础以及污染废弃物的消纳空间,最终人类文明得以延续。综上,以自然资源为基础,生态环境与社会相协调,即最小的环境代价换取最大的社会经济效益是区域可持续发展的要义所在。

参考文献:

[1]WEISS., E.B., The Planetary Trust:Conservation and Intergenerational Equity[J]. Ecology Law Quarterly, 1984. 11(4): 495-499.

[2]PAGE, T., Conservation and Economic Efficiency:An Approach to Material Policy[M]. Baltimore, Maryland:The Johns Hep-kin University Press, 1977.

[3]段昌群,盛連喜, 资源生态学. 高等教育出版社, 2017.

[4]蕾切尔·卡逊, 寂静的春天. 上海译文出版社, 1997. 361(1): 3-4.

[5]胡文娟, 繁荣再定义. 可持续发展经济导刊, 2019(Z1): 57-62.

[6]欧阳志云, 王如松, 赵景柱, 生态系统服务功能及其生态经济价值评价. 应用生态学报, 1999(05): 635-640.

[7]沈卫江, 开展领导干部自然资源资产离任审计试点的经验及成效. 中国审计, 2017(20): 37-38.

[8]周国模, 姜培坤, 毛竹林的碳密度和碳贮量及其空间分布. 林业科学, 2004(06): 20-24.

[9]WestmanW, How much are nature' s services worth? Science, 1977. 197(1): p. 960~964.

[10]LubchencoJ, Entering the century of the environment:A new social contractforscience Science, 1998. 279(1): 279~491.

[11]郗希, 可持续发展视角下的城镇化与都市化抉择——基于国际生态足迹面板数据实证研究. 中国人口?资源与环境, 2015. 25(02): 47-56.

[12] 曹志铭.洱海治理“七大行动”对客栈行业的发展影响[J].中国市场,2019(03):72-73.

[13]马斯洛, 人的动机理论. 心理评论, 1943. 50(1): 370-396.

[14]王如松, 周鸿, 供给侧与需求侧碳排放影响因素的比较研究[M]. 财经问题研究,2004.

[15]胡涛,陈同斌, 中国的可持续发展研究——从概念到行动[M]. 北京:中国环境科学出版社, 1997: 15-18.

[16]牛文元, 持续发展导论[M]. 北京:科学出版社, 1994.

[17]李文华, 可持续发展的生态学思考[J]. 中国生态学学会通讯, 2000:特刊:1-5.