密林深处的“最后依靠”

2020-12-14韩建平

韩建平

翻开《若松联队写真集》,里面有张照片引人注目,内容是“日军若松联队‘围剿鸡冠山密营”。照片中,那支侵华日军所站立的地方,就是迄今为止发现的规模最大的东北抗联密营——位于木兰县境内的鸡冠山密营遗址群所在地。

当年东北抗联面对日寇的围追堵截,为了保存力量、继续斗争,便在山林间挖掘简陋的容身之所——密营。自此,伴随敌人围剿力度加大,密营逐渐遍布于东北各地的崇山峻岭之中。抗联在密营里休整部队、存储物资、后勤生产、培训干部、收治伤员……密营,诞生在东北抗联“最难熬的日子”里,是东北抗联艰难岁月的记录。

啃着树皮做军服

经常在零下40多摄氏度的酷寒天气里与敌人作战的抗联战士,所面临的最大困难就是寒冷和饥饿。

“有的战士行军途中,走着走着就一头扎进雪堆里,再也没有起来——冻死了。”“穿着单衣的战士们,只能通过战斗夺取敌人的衣物取暖。”“那时候,牺牲容易,坚持下来难。”……

据《黑龙江日报》刊载的文章记述:1934年夏,裴成春受命组建被服厂,并任厂长、党支部书记,厂址选在老白山,也称岔巴旗河沟里或汤东密营。

1935年夏,游击队在汤原县缴获一大批白布和两架缝纫机。随后,由裴成春、李在德和李桂兰等组建了抗联六军被服厂。1936年春末,被服厂搬到汤原县(现属依兰县)帽儿山四块石。

起初,大家都不会做衣服,地方党组织便派来一位老裁缝,教他们使用缝纫机。被服厂的战士还用树皮和艾蒿煮水,将白布染成土黄、土绿色,并根据当时战士们喜欢的马裤和工农红军服装样式剪裁军服。后来,冯仲云来到密营被服厂,传达了中共满洲省委对做军服的意见和指示,并确定了服装式样。从此,东北抗联有了自己的军服。

1937年冬,抗联六军被服厂转移来20多名伤员,工房顿时成了病房,全厂人员除了赶制前方紧缺的棉衣,也都成了护理员。可最大的问题是:被服厂快断粮了。

据抗联老战士李桂兰(曾任抗联第六军被服厂厂长)回忆:“被服厂全体开会决定,把仅有的一点粮食留给伤员,自己上山去剥树皮、挖野菜根充饥。伤员们看到被服厂的同志吃草根树皮,心里不是滋味。做好的饭菜,被服厂的人不吃,他们也不吃。”此时,裴成春大姐便来劝说。伤员们捧着饭碗,眼泪落在碗里。

1938年,因叛徒出卖,裴成春在率队转移途中英勇牺牲。而抗联第六军被服厂仍坚持为部队做军服,直至1939年部队西征。

2007年9月底,原黑龙江省委党史研究室副主任赵俊清查阅到一份1937年5月23日出版的《救國时报》,第3版上有一幅题为《收复东北失地吧!》的漫画。画上有一队士兵,打着抗日联军旗帜,头戴布琼尼式军帽,穿马裤,打绑腿——这就是东北抗联的军服形象。

因陋就简造枪弹

从鸡冠山抗联密营遗址中发现的子弹种类,多达560个批次。这说明当年抗联严重缺少武器和弹药——主要靠缴获日伪的武器弹药来反击敌人。

仅靠缴获来作战,不是长久之计。抗联决定自力更生造枪弹。

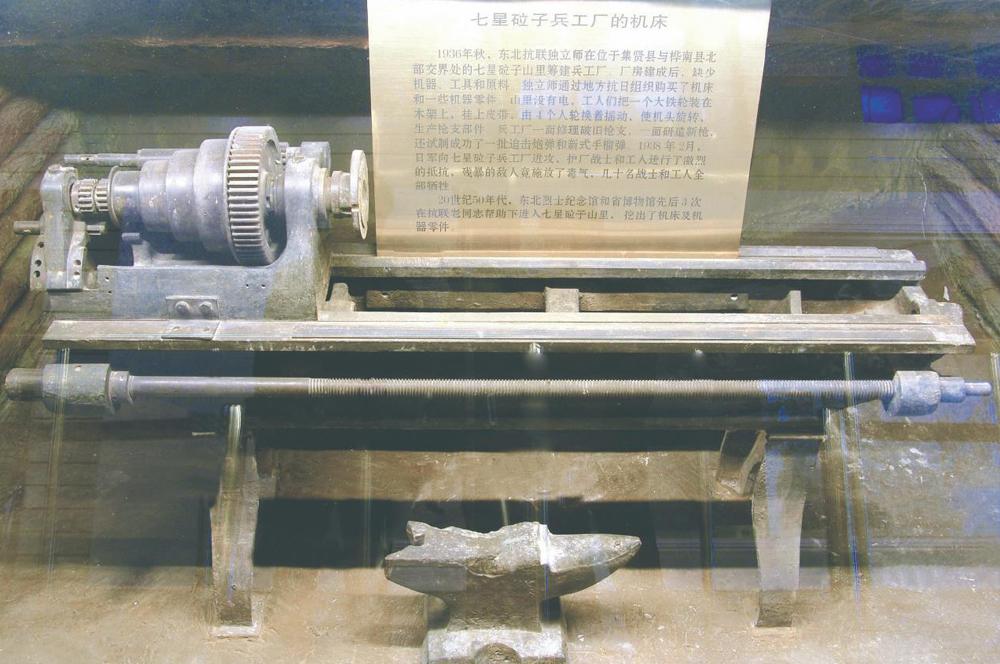

1936年夏,抗联独立师师长祁致中经考察,决定在位于桦南县境内的七星砬子群山中建立一座秘密兵工厂。这里原始森林枝繁叶茂,地势险峻易守难攻。这就是七星砬子兵工厂。

据《红旗热血黑土》一书记载,党员胡志刚带领近20名工人、数十名抗联战士,一边修建厂房,一边寻找机床、工具和原材料。为了将好不容易购置的机床运进山里,胡志刚等人把机床拆成零件,装在满载谷草的大车上,混过岗上检查,最终用马爬犁运进七星砬子密营,再组装起来。

机床要运转,就需要电力。他们就修筑了堤坝,依靠山里的溪水带动发电机发电。当水源不足时,他们就依靠缴获的汽车发动机,用柴油发电。柴油供应不上,抗联战士们只好把一个大铁轮安装在木架上,挂上皮带用蛮力拉,保证机床机头的运转。

最初,兵工厂的任务是修理枪械和制造子弹。工人们将抗联战士从敌人手里缴获来的各种枪械修好,再输送到前线。后来,胡志刚带领工人探索自己制造枪支。战士们从火车站抢运来一批钢轨,试制成功了一种手枪,俗称“匣撸子”,第一批共生产100多支。为此,独立师师部还召开了表彰大会。师长祁致中亲手试枪,连中靶心,会场一片欢腾!

1937年,敌人发现七星砬子山里有抗联密营,便多次进行破坏,都遭到抗联的沉重回击。在激战中,抗联战士们还从敌人手里缴获了一枚瓜形手榴弹。兵工厂经过研究,试制出一种新型手榴弹,威力很大。

据抗联老战士张凤岐回忆,1939年年初,日寇为摧毁七星砬子兵工厂,调集了3000多名日军,向七星砬子发起猛攻。守卫兵工厂的80多名战士、工人同日军进行了顽强的战斗,毙敌数百人,战斗持续三天三夜。最后,残暴的敌人竟使用了毒气弹,整个山头弥漫着滚滚浓烟,胡志刚与几十名工人、守卫战士全部壮烈牺牲。在牺牲前,他们将拆成零件的机床和一些原材料分散埋藏起来——决不留给敌人。

如今,那台锈迹斑斑的机床陈列在东北烈士纪念馆展厅内,述说着抗联战士在密营自强不息的抗争故事。

“简易”医院救伤员

艰苦转战中,抗联将士们一旦负伤,要想活下来,只能靠毅力和运气。

1935年,抗联五军军长周保中在攻打宁安城时右小腿负伤,子弹夹在胫腓骨间。当时,因条件不具备,他只能在不实行麻醉的情况下,由副官用开水煮沸的剃头刀取出弹头。军长尚且如此,战士可想而知。

1935年以后,东北抗联各军相继建立了卫生组织,同时陆续建了不少后方医院。当时多数为密营医院,大都与被服厂在一起,房舍简单,以铺代床。除少数伤员有医护人员护理,多数是由被服厂工人兼作护理工作。1939年后,因形势恶化,部队转入深山密林,密营医院多了起来。

当时,密营医院几乎遍布于偏远山区,如第六军在鹤岗的麻花林子、老登山,饶河的燕窝岛,以及宁安的马厂、伊春的四块石、宝清的锅盔山和桦川的七星砬子等,不下几十处。

赫赫有名的赵尚志也住过密营医院。据《哈尔滨日报》刊文记述,1934年11月底,赵尚志在方正与宾县交界处的肖田地战斗中,以200人的兵力迎战700多名日伪军,左肘部中弹负伤,被转移到四方顶子后方医院养伤。后来,敌人从一个姓吴的叛徒口中得知这一情况后,就派出伪军邓云章团进山,到四方顶子、苇塘沟一带搜索后方医院,妄图活捉赵尚志。

此时,从哈尔滨到珠河游击区从事群众工作的赵一曼,也在四方顶子一带活动。敌人没有抓到赵尚志,却凑巧抓到了赵一曼和另一名女战士,关押在乌吉密商会。在敌人的关押室里,赵一曼耐心地做伪军张连长的思想工作,使其思想发生转变。后来,经赵尚志多方营救,尚未暴露真实身份的赵一曼被敌人释放。不久,赵一曼因脖子上长疮,也住进四方顶子后方医院,与在此养伤的赵尚志同时住院。当时医疗条件差,换药时只能用纱布条蘸硼酸水消毒,赵尚志、赵一曼互相鼓励,缓解疼痛,深深鼓舞了其他伤员。

2009年,尚志市文化部门在四方顶子山踏查时,这一密营医院遗址才重现光明。

彭真在回忆录中这样写道:“在我们中国共产党人20多年的革命斗争中,有三件最艰苦的事:第一件是红军的二万五千里长征;第二件是红军出征后,南方红军的三年游击战争;第三件就是东北抗联的十四年苦斗。”

如果用一个词来概括东北抗联斗争史,那么“艰苦卓绝”无疑是最贴切的形容词,而密营就是最好的佐证。

(本文部分资料来源于《东北抗日联军史》《红旗热血黑土》等书籍)