本真性旅游体验中声音景观的建构

2020-12-14王义彬陈毅

王义彬 陈毅

摘 要: 旅游体验研究的重点关注领域之一就是探究本真性,而该领域下对声音方面的研究却十分有限。声音景观所含括的文化内涵与地方特质作为建构旅游地形象的重要组成部分,也同样影响着游客的体验与感知。从本真性旅游体验视角出发,以实地声音景观样本为例归纳侗寨声景的构成元素,探讨声音元素在不同场景中的作用,由此能分析出具体场景下侗寨声景的特点及其建构方式。同时,透过舞台猜疑理论解析声景元素所构成的真实体验情形及其在不同情形下所展现的动态特点,既有利于进一步解构声景建构的互动机制,也为创设与优化旅游地声音景观提供了思路。

关键词: 本真性; 旅游体验 ;声音景观;贵州肇兴侗寨

作者简介: 王义彬,厦门大学艺术学院副教授,文学博士,主要研究方向:民族音乐学、文化产业与艺术管理、中国音乐史(Email:ywsdsu@gmail.com;福建 厦门 361005);陈毅,厦门大学艺术学院音乐系研究生;主要研究方向:文化产业与艺术管理。

中图分类号: F590-05 文献标识码: A

文章编号: 1006-1398(2020)05-0041-12

一 引 言

现代旅游研究的关键问题之一就是旅游体验。其中“本真性是旅游体验和动机中的一个核心问题,国际学术界关于旅游中的本真性研究也是旅游社会科学研究文献增长最快的领域之一”。在旅游体验本真性的研究中,其概念的发展经历了从关注客体研究到重视主体研究的过程,并且在文化遗产保护、旅游规划、文化认同等方面已取得阶段性成果。“游客是一种当代的朝圣者,到远离自己日常生活的别的“时代”和别的“地方”寻求真实性”。讨论本真性旅游体验,即是从本真的视角探讨游客对“他者”文化追寻的历程。在从实践探索本真性的过程中,研究发现声音景观作为视觉感知层面的协同补充與延伸,值得进一步的探讨和审视。

早期对于声音景观(Soundscape)的探索来自加拿大生态学家穆雷·谢佛(R Murray Schafer)。穆雷在提出声音景观(Soundscape)时明确了“声音景观的三个要素:声音基调(Keynote),在环境中不需要有意识倾听的基本音调;声音信号(Signal),是指最显著的声音;声音坐标(Sound mark),具备一定可识别特征的声音标记。”人们在旅途中能够被听觉所感知的声音,都属于声音景观的范畴。“声景是一种强调个体或社会感知和理解方式的声音环境”,声音景观中的人与人、声音与感受、社会与环境都是不可分割的存在。因此“声景不仅仅是物理和声学过程,其本身所包含的声音要素里更拥有了地理、历史、文化和艺术内涵。”

声音景观承载了所在地独一无二的文化内涵与地方特质,这些内容既影响游客的体验,也塑造了地方旅游的形象。案例主体是位于贵州黔东南的黎平肇兴侗寨,论文先对相关研究进行文献探讨,并从文化地理学视角分析声景的相关概念,再透过对样本的分类讨论侗寨的声景元素及其背后所代表的地理人文信息。之后从本真性旅游体验视角出发,利用舞台猜疑理论分析声景和旅游体验情形两者之间的关联,并进一步讨论声音景观的建构机制及其互动关系,最后基于理论与案例提出对于声景优化的建议。从本真性旅游体验中探索声音景观的建构,是完善地方认知视角的重要方式。探索声景体验对游客的影响和地方声景优化的路径,也能为发展现代文化旅游提供思路。

二 相关研究概述

(一)文化地理学下的声景

穆雷·谢佛(R Murray Schafer)提出声音景观后,对声音景观的研究逐步扩展到各个学科领域。巴里·托阿克斯(Barry Traux)根据不同领域的应用将声音景观分为两类:“高端音景(Hi-fi Soundscape)由许多个性化的种类组成,它们包含的内容信息丰富,最重要的是,它能够被当地居民所解读;低端音景(Lo-fi Soundscape)是由具备统治地位的声音所创造,这些声音甚至会掩盖该地方的其他声音种类。”高端声景强调个性的地方文化人文信息,而低端声景的主要应用场景则是噪音控制与声音改善。

基于声音景观的理论基础,不同领域的研究角度和对象不同。建筑、环境声学领域中更关注物理声音与听感,“声音景观研究的最终目的是积极努力地创造出适宜人类生存的声音环境”;音乐学、人类学等领域中更重视声音景观背后的文化内涵,“声音景观不仅是时间、空间、声音的简单组合,而是由于人为的、有意识地操作和界定,在特定的时间、空间中构建出的具有选择性的、有着特殊意义的声音语境”;文化地理学中,“声景是一个很关键的术语,通过这个术语,可以让人感知到声音是如何赋予空间与地方特殊意义的”。这类对空间与地方意义的阐释,使得旅游体验与声音景观的研究带来了更广泛的社会意义。

文化地理学视角下的声音景观,更多的纳入了文化、感知与体验的现象研究,这与本真性旅游体验研究产生了连接。吉布森(C Gibson)在《文化地理学》中回顾了声音景观、气味景观与嗅觉地理等研究方向。在其声景研究中提出:“由于声音景观具备声音属性,因此在地域空间中产生并扩散传播的各类声音,是人们理解、体验、获取日常生活地理信息的重要来源。”地理学的声景讨论主要集中于六个层面:“声景的时空分异特征、声景与地方感的关系、声景与居民福祉的关系、声景的社会文化关联、声景的地理实践应用、特殊声景(音乐及声景音乐)的地理学研究。”其中,游客对地方的认知和理解是声景与地方感知的论题之一。如何通过声景建构本真性的旅游体验,也是研究游客体验与感知的重要维度。塔迪尔(Tardieu)指出:音乐与日常声音元素都构成人们的感知,人们可以从空间中提取听觉信息,并感知到当下发生的事。卡尔斯(Carles)透过声音与景象的实验验证了声音元素在确定偏好变化中的重要性以及人们是如何在环境声(水、鸟鸣、汽车等)中产生心理评价,同时阐述了视觉与听觉间的互补性。朱竑在研究藏族歌曲对旅游地的形象感知时认为:游客对旅游地的形象感知是一个变动的过程,并非在一次感知中完成。同时,歌曲为主要形式的听觉感受在旅游地的形象感知中占主导地位。刘爱利等进一步指出:声音与特定地理空间产生社会文化关联,使其具有地域文化价值与意义。从社会、人文、审美的角度关注声音、听者与环境的关系,探讨声音本身以及依附于声音上的社会价值、文化内涵和历史意义,是研究分析旅游系统中与声音有关的现象和关系的最佳视角。由此可见,声景中的声音与地方感知研究,是在处理游客、声音、环境三者之间的动态关联。而声景本身作为地方感知的重要视角,其坐标性、独特性以及背后的丰富内涵,也成为了建构旅游体验的重要组成部分。

(二)旅游体验中的“本真性”

本真性作为“authenticity”的其中一种译法,具有原初、权威的涵义,常用于指涉旅游主体——游客的体验研究。“在旅游研究中,本真性最初关注博物馆语境下的本真性。比如,判断旅游工艺品、节庆、仪式、饮食、服装等的‘真实或‘不真实,其标准往往是它们是否是由当地人根据其习俗和传统来制造或表现的”。在大量的客体研究过程中,部分学者认为局限在客体的研究可能会忽视游客作为主体的感受。汉德勒和萨克斯顿(Handler & Saxton)指出:“一个真实的体验……是一个人感到自己既与一个‘真实的世界接触,又与他们‘真实的自我接触的体验。”体验客体真实性的同时,也是在与自我主体的真实性进行交流。赛尔文(Selwyn)认为符号化的真实也是游客的追寻目标之一。有时候,“地方民族的旅游形象不仅强化了成见,他们也经常刻画出为了让西方人消费而存在的概念”。因为游客既希望得到真实的地方感,也渴望完成自己印象中的真实。

本真性的研究主要经历了从客体本真性理论到主体本真性理论的过程,不同理论视角在对应的领域中发挥着作用。王宁对旅游研究中本真性概念的发展进行了总结,并将其划分为四个阶段:“客观主义的本真性、建构主义的本真性和后现代的本真性,并在此基础上提出了存在主义的本真性” 。客观本真性的代表人物珀尔斯汀(Boorstin)认为:“这种充斥在经验中的新颖合成物,我称之为‘伪事件(Pseudo-Events)” 。现代旅游是被设计的“伪事件”,人们因为满足于被设计的假象而越来越远离事物本身。麦肯耐尔(MacCannell)则是把这样的体验解释为社会结构化的后果,“我在旅游与现代性之间建立的是一种积极的联系,我把每一个旅游吸引物都解释成社会分化具象的象征对应物,比如我者与他者如何发生联系,现在与过去如何联系等” 。因此,客体事物本真性是旅游体验中人们希望获得的地方真实感;而建构主义学者提出旅游体验真实性是动态的符号化体验,且商品化并不一定会破坏文化产品的意义,看起来的“真实”已经足够使游客接受它的部分真实性 ,所以符号化的文化产品也能使游客接受并获得真实感;后现代主义者对本真性旅游体验的研究更强调主体体验的真实性,伊科(Eco)在解读虚构的概念时提到“一旦承认‘完全虚假(Total Fake),为了享受它,它必须看起来完全真实” 。人们已经可以接受非本真的情形并主动选择追求逼真的世界;王宁基于前三种研究取向,又从存在主义的视角提出,在寻找本真性体验的过程中,游客并不关心旅游客体的真实性,他们更多是借助旅游客体或活动来寻找本真的自我 ,旅游其实是一个身份认同与地方认知体验的过程。除此之外,在地方民族旅游的本真性案例研究中,也有学者作出了进一步讨论。民族志视野下,彭兆荣透过三个历时性的样本阐述了“真实性”的样态 ;在民族文化保護的研究中,杨振之基于麦肯耐尔(MacCannell)的“前台后台”理论提出了“前台、帷幕、后台”的模式并以丽江古城作为案例进行分析 ;高燕等站在游客与居民的视角对景观的真实性进行比较研究 ;蔡礼彬从湄洲妈祖文化旅游节庆出发,探讨场景、演员、表演和观众不同角度的真实性问题 。

基于前文综述,本真性旅游体验研究中,不同研究视角之间其实是相互补充和交融的。从主观和客观中追逐的旅游体验“真实性”,也在不断经历现代化带来的冲突与思考。具体旅游实践下,越来越多目光聚焦于真实性的现实问题,因此涌现出了更多实证与案例研究。下文将从文化地理学视角的建构主义本真性出发,归纳肇兴侗寨中不同场景和情形下的声景类别,分析不同情形下,声景元素如何发挥作用并建构出不同的真实情形,然后以此为基础来探索声景建构的机制和人、声音、环境间的互动关系。最后,对侗寨的声景优化路径做进一步讨论。将声景置于旅游体验研究中探讨,不仅是将其作为视觉景观的补充,更是为实践中探索旅游体验的“本真性”扩展维度。

三 侗寨的声景建构

肇兴侗寨位于贵州省黎平县东南方向,建于山中盆地,拥有古老的自然景观。侗寨中有十二个“斗”、五个“团”,“斗”是以血缘为基础,“团”则是以地缘为基础,寨中与之对应还设立了鼓楼、花桥、戏台以及祭坛 。侗寨的布局是以河流为中心向外辐射,寨子位于山林之中且河流从中经过。这里的山、河流、鸟木等自然景观都蕴藏着侗寨的声景元素。同时,侗族人对于歌唱具有十分的热情,在家中、道路旁、鼓楼下,都能听见歌唱与演奏。这些不同类型的人文地理风貌形成了多样的侗族文化,当地的各类景观也在很大程度上建构了游客对侗寨的印象。

“旅游地的声音环境包括背景声音(自然的风雨声、森林的鸟鸣声等)、语言环境(方言土语)以及特色标志声音环境(地方音乐和戏曲)等不同侧面。游客作为声音的感知者和承受者,目的地的一切声音都会对其旅游体验产生影响和制约。” 侗寨的声景建构是由各式各样的声景元素组合而成,从声景中探索侗寨声音、环境与游客三者之间的关系,能挖掘它们背后承载的人文内涵。论文将讨论侗寨中代表性的声景元素类型和它背后的人文、历史、文化信息,并以本真性旅游体验作为切入点分析其声景建构方式。

(一)声景元素分析

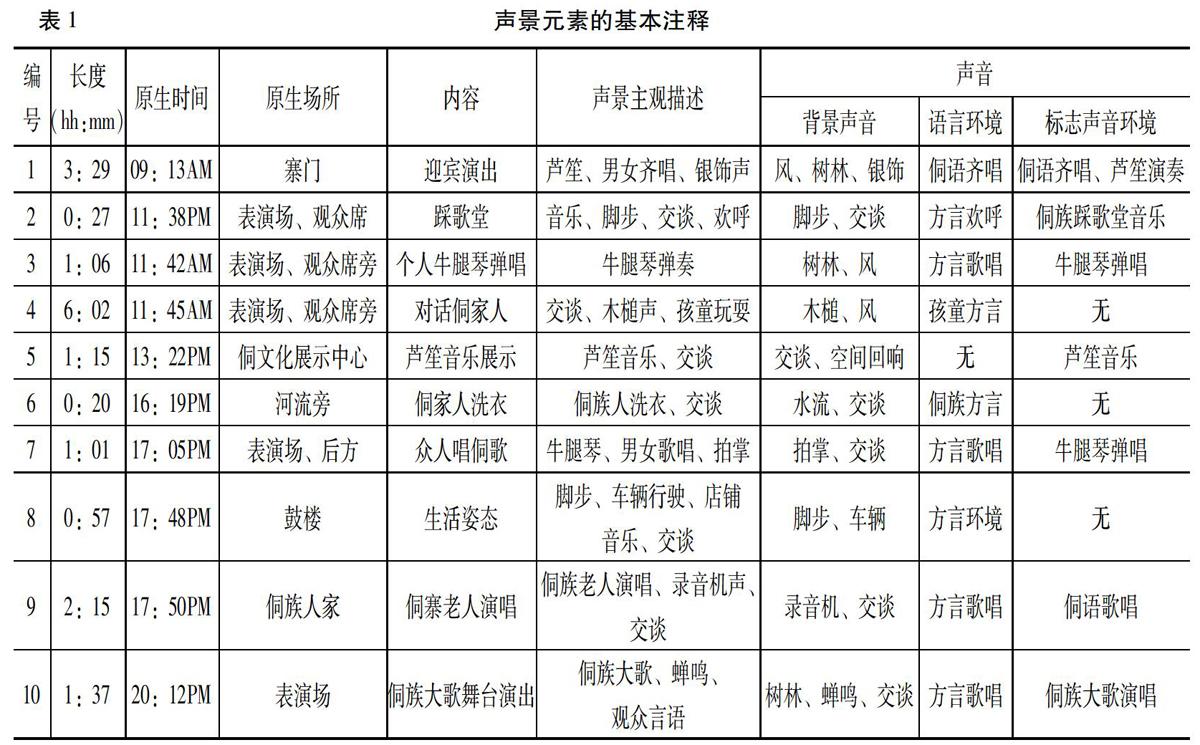

侗寨声音样本的提取来源于实地调研所获得的影音材料,并从中归纳选取出具有代表性的10个样本进行分析讨论。透过对原生的时间、地点以及事件的阐释和声音景观的主观描述,探讨具有代表性的声音元素及其背后的互动关系。

侗寨的声景可以根据声音元素、时空环境和事件的差异,将其分为舞台化的声景、非正式场合的声景与一般场合的声景。在这三类场景中,舞台化的声景强调标志性的声音元素,且发生在特定时空当中,大多以固定舞台方式呈现;非正式场合的声景无标准舞台,其表现方式不一,但仍然具备地方声音元素;一般场合的声景通常以背景声音为主,常常与视觉景观相互依托,是形成游客地方印象的重要来源。

如表1所示,在舞台化的声景(编号1、2、10)中,寨门迎宾(编号1)于每日上午九点 (除特别假日与节庆)在寨门口进行,现场有整齐的迎宾队伍与戴着银饰的侗家女子,形式以芦笙演奏和演唱为主。除了音乐本身外,芦笙吹奏者的舞步与银饰碰撞的声响也是演出中明显被感知的部分,侗语和银饰作为具有民族特色的代表也具备识别性。踩歌堂(编号2)原是侗族传统

活动,常用于接待远方来客。游客透过参与踩歌堂的过程,深入体验侗家人的传统事件,并且由于该事件将游客置入了一个包含音乐与习俗的侗寨环境中,人们得以感受复杂且印象深刻的多类声景元素。表演场的侗族大歌(编号10)以及歌舞表演是寨内每日的例行演出,演出形式主要是观众坐在舞台下方的木凳,舞台上的演员表演歌舞并演唱侗族大歌等。

在非正式场合的声景(编号3、5、7、9)中,有侗家人的牛腿琴个人即兴弹奏(编号3),展现了代表性的侗族地方民族音乐。在侗族体验馆(编号5)了解侗寨的历史并欣赏芦笙音乐,使游客有机会从文化的接受者转变为文化传播者。侗家人的即兴弹唱(编号7),在道路旁和表演场附近偶有出现,常以歌声吸引游客,该样本中的声音包含了琴声、方言歌唱与有节奏的拍掌。在侗族人家中欣赏侗族老人的歌声(编号9),人文要素在其中格外重要,这意味着人们对于真实场景的感知被时间、场所和人物所影响。

一般场合的声景(编号4、6、8)中,包括了面对面与侗家人进行交谈(编号4),了解他们的古往今来和故事传说,是建立地方认同感的重要方式。谈话的情景囊括了自身身处的环境,包含自然与人文声音元素。置身其中的行为,也会塑造游客对于地方文化的理解与感受。 行走于河流道路(编号6)旁,位于自然背景音之中,感知自身所身处的位置。步行于侗寨游览和欣赏不同的风景,感受周围的景色变换。倾听风声、水声和路人的行走声,观察居民的言谈举止,感知周围人群的川流不息和地方的自然与人文风光,这些都共同组成了场景化的体验。中央街道(编号8)上,来往的行人与车辆也展示了侗寨当下的生态,复杂的声音元素融合了地方感与现代感。

在侗寨的声景建构中,不同的场合与空间、事件与声音元素,都会直接影响听者的主观感受。例如,在舞台化的声音景观(编号1、2、10)中融合了多个声景元素。其中,标志性声音的影响力几乎占据主导地位。标志声音以呈现具有地方特色的音乐为主,并透过特定场景与游客互动。虽然舞台化的表演本身具有重复性,但由于其声景建立在特定时间、空间之下,它同时也具备不可复制性。除此之外,由于侗寨自然环境中风、树林、蝉鸣等元素的存在,导致演出虽单一且重复,但却具有一定随机性。在非正式场合的声景(编号3、5、7、9)中,由于方言、乐器的特殊性,语言环境与标志性声音会同时发挥作用,向游客展现地方的特色和风土人情。在一般场合的声景(编号4、6、8)中通常不具备明显的标志性声音元素,而是以具有人文自然特征的背景声音为主,这样的声景与视觉人文景观相互依托,共同反映了地理特色与居民行为,一部分自然人文声景造就了完整的地方形象,但另一部分现代性的声音元素又常常使游客陷入认知的矛盾。

(二)声景建构的本真性探讨

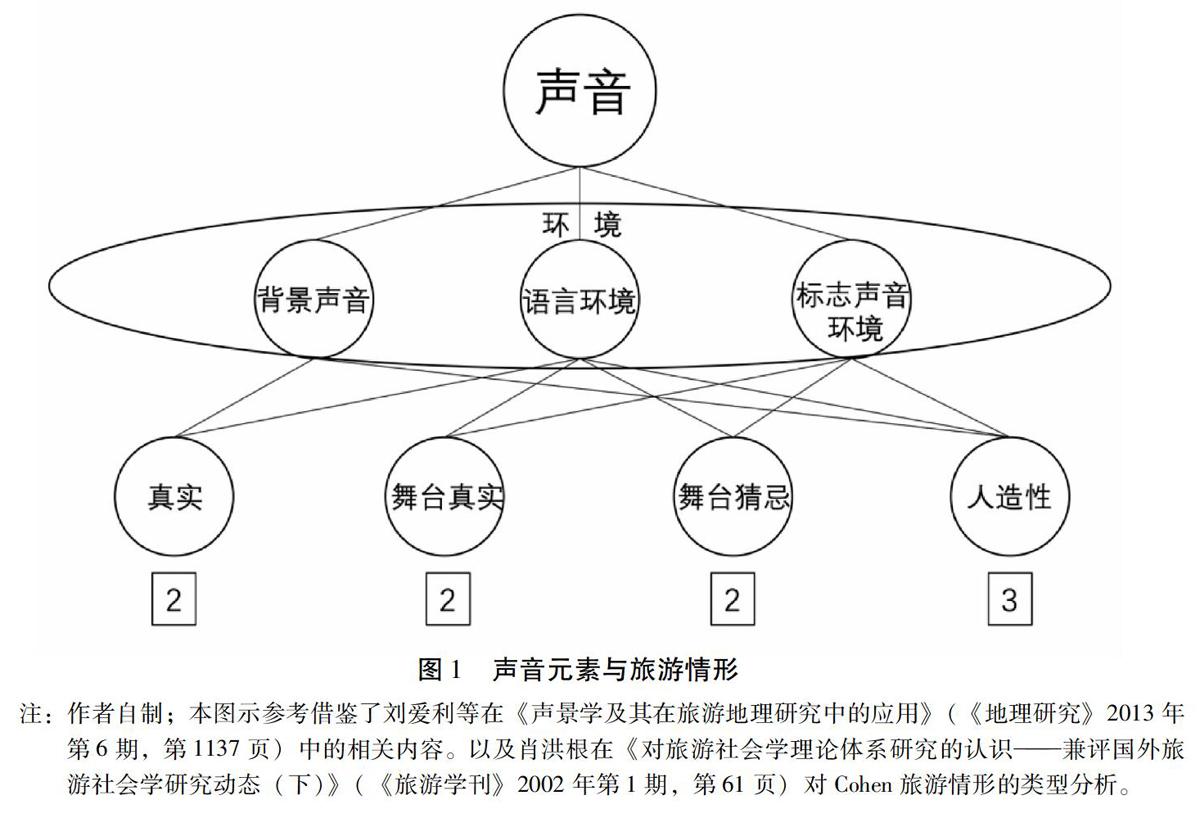

研究侗寨的声景建构方式,就是分析声景中的声音元素在人与环境中的互动模式。不同类型的声音元素在不同情形下会给游客带来不同印象,它建构的场景也会影响游客的体验与真实感。分析影响本真性体验的声音元素,将有利于理解旅游体验中本真性的来源,最终探索和优化出符合地方形象的聲景建构策略。贾一诺等认为,从表演与舞台视角看旅游体验,旅游者与旅游场之间的互动会引发旅游者心理的变化 。而从舞台与本真性视角出发,科恩(Cohen)也曾基于景观的本质与游客对景观的印象提出了“舞台猜疑”理论 ,该理论将旅游的情形分为真实(authentic)、舞台真实(staged authenticity)、舞台猜忌(staging suspicion)和人造性(contrived)四类 。利用该理论中的四类旅游情形框架,能够分析出不同情形中声音元素与体验场景的关系,思考具体场景下多个要素之间的动态组合。同时,解构声音元素构成景观印象的方式,讨论声音元素在不同场景下的主次关系,也能更深入地认识其对建立本真性旅游体验发挥的作用。

如图1所示,在第一类真实情形下,既指景观本质的真实,同时也是游客印象中的真实,造成此类真实情形的主要因素是背景声音和语言环境。游客位于特定场景中,视觉上的新鲜感以及周围的风、鸟、水流声营造的背景声音环境,塑造了主观和客观上的真实体验。同时,陌生的语言环境与自己本来的生活脱离,达成了追寻“他者”文化的诉求。侗寨观光过程中(编号4、6),周围的声音环境展现了不同于城市的自然感。潺潺的河流旁有几位正在洗衣的侗家人,街道上孩童正在玩耍的生活场景,也一同构建出了这种真实的印象。

第二类的舞台真实情形,是景观本质为虚假,但透过包装后被视为真实的情形被游客所接受,影响此类感受的核心是语言环境与标志声音环境。在非正式的场景下,例如节日游行、迎宾等特殊活动。当地方民族本身的习俗文化,透过商业化的包装和展示时,常被看作真实的场景被人们所接纳。即使表演本身是作为旅游的例行展示,也同样会给人带来真实感。因为活动在本质上与地方的历史文化产生了连接。寨门迎宾(编号1)与踩歌堂(编号2)在侗族传统中是迎接客人的活动,如今依旧保持着原来的场景和形式。活动没有标准化的舞台和表演结构,人们可以自由的选择参与或离开。在侗族音乐、语言、芦笙等多重声音元素的影响下,创造出了与人文地理场景相适配的景观,即便当下它已经成为例行演出,也依旧实现了人们印象中的真实。

第三类舞台猜忌情形中,景观本身为真实,但由于现代化的舞台发展趋势,使得人们开始猜忌和怀疑它的真实性。此类印象的形成与标志声音环境、语言环境仍然密切相关,但却与舞台真实情形相反。游客在游览过程中经历的偶然场景,由于其具备一定的表演元素,常会被当作人为组织的活动而被质疑。旅游体验过程中(编号3、7、9),会偶有遇见即兴的牛腿琴弹奏者和侗歌演唱者,他们有的是居民,有的是未登场的舞台演出人员,这里的侗族方言与周边场景共同构建了侗寨的地方感。但是受到侗寨本身商业开发带来的影响,这类景观作为本真场景也常会受到游客主观上的质疑与挑战。

第四类的人造类情形是人为造就的,而游客也认识到其“舞台化”的方式。在此类景观中,标志性声音环境、语言环境与背景声音会同时发挥作用。在被建构的舞台上,完整的音乐表演程式、符合地方文化的服装道具、场地的布置以及时间的制定都具备标准化的流程,通常能够保证游客在任意时间前往都能获得几乎同等的地方旅游体验。标志性声音环境是最显著的地方坐标,负责传达文化中最重要的信息,语言环境的陌生感构成了场景的特殊性,而声音环境中的自然声与表演场景相辅相成,共同构造出独一无二的地方感。侗寨中的舞台化演出(编号10)是地方旅游中最重要的环节,其重心是在短时间内将侗族文化、历史和人文故事展现给游客。游客与地方居民都知晓其虚构成分,但它同时也是展现地方文化的重要渠道。当下演出中的标志性声音环境和语言环境的运用和呈现较多,然而不可忽视的是,背景声音的时间性与地域性却恰恰是造就独特场景的关键。

旅游体验场景中三类声景元素的重要性呈现动态变化的特点,并且在不同的情形下发挥不同的作用,见图1。第一类背景声音会影响游客对于“真实”和“人造性”的认知。例如,背景声音中的自然声能创造出独特的地方感,也能为舞台化的表演锦上添花。但背景声音中的车辆、店铺等声音也会因为其现代性特征对人们的感受产生不同方面的影响;第二类语言环境是影响本真性体验的关键因素之一,它不仅能够建立地方印象,也能展现地方的人文历史信息。对于“舞台真实”与“舞台猜忌”的情形而言,语言环境的展现方式额外重要。同时,语言环境的展現与接受的程度也受限于游客的主观认知。在人造性情形中,语言环境的突出性仅次于标志性声音环境,它们共同组成与地方文化相适配的符号;第三类标志声音环境是构建地方印象,影响本真性体验的最显著因素,常用于被构建的舞台场景,以展示最具代表性的地方特色声音信息。同时,由于标志声音的可识别性较强,因此会更为直观地影响游客对于体验真实性的感受。

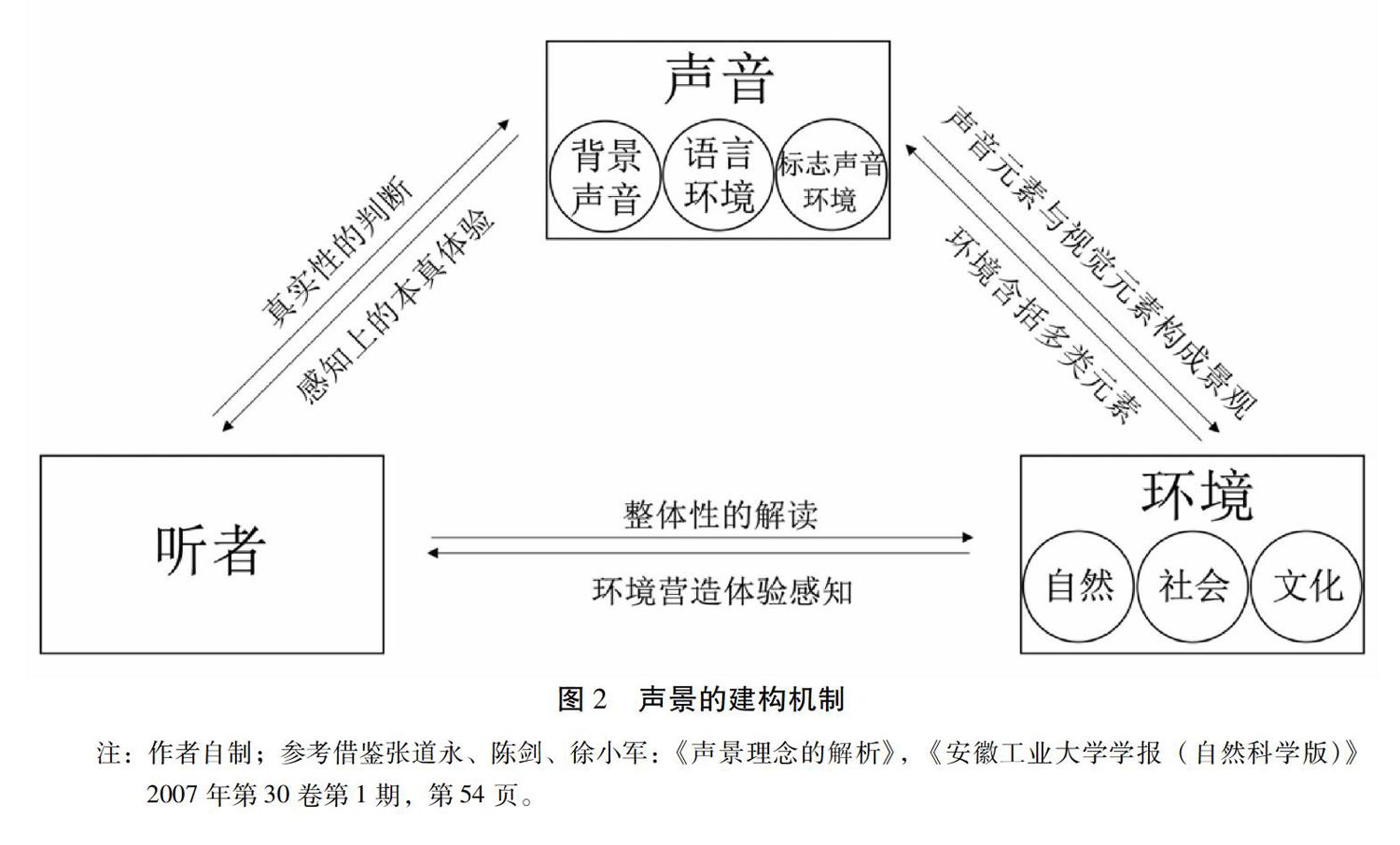

(三)声景的建构机制

将声音、听者与环境作为声音景观的整体来对待,是分析其建构机制的前提。这不仅仅是讨论其功能与组成,而是“从审美和人文的角度出发研究听者在特定的环境中对声音的认识和评价,从自然、社会和文化的角度出发研究声音的环境效应” 。基于旅游体验本真性的立场出发,厘清三者之间的动态联系,有利于对声景建构机制的进一步探讨。

声景建构的互动方式是透过组合交互来实现的,见图2。三类声音元素组合成的声音与视觉景观相结合,构成视听景观,同时以营造环境的方式反馈到听者,听者随之获得感知。同样,听者会受到不同类型声音元素的影响,依托于环境进行判读和认知,认知中包含大量人文社会信息,由此产生全面的体验,从而形成对声音景观的整体印象。

声音是探索声景建构的重要衡量目标。声音与听者的关系,体现在声音元素能使听者产生对地方的熟悉感、亲切感和真实感等。葛坚等提出,声音元素除了物理声学上的影响以外,同时也是个体感知环境中的社会、人文、情感要素的载体,这些主观感受能建立游客的地方印象,因此常成为声音规划的参考指标 。通常,透过对声音元素的分类与分析,能对空间的声音创设提供

建议 。从本真性视角出发,背景声音、语言环境与标志性声音环境共同构成听者感知的基础,而三类声音元素所构成的真实情形会直接影响听者的本真判断与体验;声音与环境的关系,体现为关键声音元素对环境构建的影响。在开放的空间中,背景声、特殊声以及各类蝉鸣、风声等环境音都会影响人们的感受 。最显著的声音元素在自然环境、文化环境与其他环境中发挥的作用,构成了不同的真实情形,也使其成为了游客感知环境类别的考量因素;听者与环境的关系,体现在听者对于环境的感知与整体解读。游客置身于特定情形和旅游场景下,其真实性的判断是依托于复杂信息来进行的,同时也受到其主观认知水平的影响。环境建构出了游客的感受区间,从而能使听者在与环境和声音的互动中获得本真体验。

四 侗寨的声景优化路径

(一)提炼地方声音元素

提炼地方声音元素可从标志声音环境的留存和背景声音优化这两方面进行探讨。

第一方面,标志声音环境重在与人文环境相结合,并且注重留存具有代表性的地方声音。侗寨中存在着各种类型的声音景观,地理区位上整个侗寨被山林环绕,河流穿过侗寨,天气、风、水流等都是其重要的声音景观元素。社会人文方面,需要盘点与留存其代表性的音乐传统。“人文景观中,就包含着由音乐传统构成的“声音景观”,或者反过来讲,“声音景观”就是分布在不同地域空间中有特色的音乐传统” 。侗寨主干道的周围是民居与商铺,充满着生活气息,道路的两岸都能见到侗寨的标志性建筑鼓楼和花桥。鼓楼是重大集会的发生地也是祭祀休闲的地点,其楼下常有居民休憩,展现了生活日常姿态。花桥除了交通功能以外,也承载了唱歌与娱乐社交功能。由于整个寨子沿河建立,花桥充分发挥了交通功能并提供了休憩场所。寨门在传统侗寨中发挥着迎宾和送客的功能,日常情况下每日侗家人都会在寨门进行迎宾演出。表演场的例行演出也为侗家人提供了一个有计划性的展演平台,向游客传递侗族的历史文化。“保存对于本土人群具有重大意义的声音基调、声景坐标以及它们的语义环境,有着不可忽略的人类学意义和人文哲学思考” 。标志性的声音元素与环境相互结合,能产生融洽协调的声音景观。重视声音环境的留存,以及具体情境下的声景元素所发挥的作用,能够创造出与人文景观相适配的场景,由此给人们带来印象深刻的旅游体验。

第二方面,透过地方声景的盘点,能够更好地保护与留存具有代表性的地方声音。对地方代表性的乐器、音乐以及标志性的场景进行有意识地规划保留,能更好地传达民族地区的文化内涵。声音作为展现侗族文化的标志之一,被融入在不同的场景中。它所承载的区域与文化属性,使游客获得了区别于自身原生文化的感受。在这些场景中的显著声音包括侗族大歌、对歌、牛腿琴等,对于此类声音景观的留存与优化需要考虑场景的具体情况。目前侗寨中的舞台表演以侗族大歌为主,穿插侗族音乐和地方故事展示,对于声音元素的使用还有很大空间。如何将具有侗寨特色的标志性声景元素融入舞台进行展现,以及如何保护置于自然环境下的周边天然声音景观,是强化地域特色和优化声景的关键要点。更细致地盘点具有代表性的侗寨显著声音并将其运用于具体场景,将会进一步提升人们对侗寨人文历史内涵的认知,也能更好的让声音景观在强化旅游本真性体验中发挥作用。游客在体验中获取的丰富信息,也会转化为代表地方特色的符号,与地方文化紧密的关联在一起。

在背景声音的优化上,包括了自然环境声与噪声两个部分。无论是山林、蝉鸣和流水,还是道路、行人与车辆,都是构建侗寨背景声音基调的一部分。游客置身于具体场景中,会根据复杂的声音与环境感知其当下所处的状态,并对其旅游体验真实感进行判断。侗寨中的背景声音在营造场景的“真实性”与“人造性”中发挥了巨大作用。侗寨的实景演出之所以让人流连忘返,除了其展现的侗族民族性,还有它体现出的无法复制的地方感。自然环境所创造的随机声景元素与舞台化的演出融合,造就了难以复制的时刻。同样,现代化的背景声音元素,像是鸣笛和车辆等也会在旅游体验真实感中产生一定影响。这些现代化的声音有些会成为需要处理或弱化的噪声,而另一部分也会作为侗寨文化生活的一角继续留存。如何正确地处理具体声景元素与地方之间的关系,是现代旅游中声音景观构建的重要命题。

(二)优化旅游体验场景

本真性旅游体验中声音景观的建构有三类场景。第一类舞台化场景是通过对时间、地点、内容、主题的设计,将人们聚集于一个固定的时空,通过筛选与优化的方式提取地方文化信息,再通过歌曲、舞蹈等形式向游客展现地方的文化历史与人文风情。该场景将人们置于具备声音坐标的地点与环境中,空间内的内容重复且极少大幅度的创新,但是在演员、环境、社会文化的交融下依然能够体现出侗寨的文化特质。由于游客无法时刻满足特定的时间空间条件,这类重复性的展演在旅游体验中具有不可替代的作用。这类场景中的主要声景元素是地方标志性音乐和地方语言环境,易被忽视的是声音基调中的环境声音对体验的影响。在侗寨实际情况下的环境声音造就了演出的随机性,例如侗寨表演场所因为其所处地理环境为户外,周围是民居,常有无法预估的声音与条件。调研过程中就曾遭遇因大雨停止演出,以及民居内敲打染布的打击声影响听觉的情况。场景中的声音元素都能作为可被解读的意象,因此,街道上的嘈杂声、人群交谈声、蝉鸣与音乐背景声,这类随机的声景元素在优化旅游体验的过程中也应被纳入考量范畴。

第二类非正式舞台中的场景构建也是打造本真体验的重要目标对象。在鼓楼场景和花桥场景中,最易形成“舞台真实”与“舞台猜忌”的情形,由于其非正式的时间、地点与互动方式,导致非正式舞台场景的真实性常常受到游客主观上的挑战。同时,由于非正式舞台具备多样化的互动模式,因此更易于产生体验的交互与印象的建立。

第三类的一般场合中,在踏入区域那一刻,就会对游客产生影响。无论是浸入式的步行游览,还是与当地人进行交谈互动,亦或是观察周围的环境。人们无时无刻不被包裹其中,而这些场景的建构也会带给游客更为潜意识的印象。在一般场合中,只有在尊重当地生活与人文历史的前提下,将由声音组成的风景纳入社会文化生活方面进行整体性的考量,理解背景音与自然、人文、环境之间的关系,才能为优化旅游体验创造机会。

五 结论与讨论

旅游体验的本真性理论经历了由客观到主观的发展后,依旧是现代旅游研究中的重要问题。论文作为听觉层面的本真性体验认知研究,借助声音景观理论从听者、声音、环境三者的关系中分析了侗寨的声音元素及其构建方式。在此基础上,将声景元素和具体情形相互联系,梳理出四种情形中三类声音元素发挥的作用和易被忽视的情况。

研究发现,标志性的声景元素几乎反映了最重要的地方信息,但是在打造游客真实体验方面,往往更依靠语言环境和环境声音的作用,而这正是地方在声景建构中最易被忽略的问题;不同的场景中,声景元素发挥的作用不尽相同,但都需要依托于具体的场景和情形,脱离地方感的体验会让游客印象大打折扣;现代化的进程引起了人们对于复原与发展的矛盾思考,但现代化产生的声音景观与视觉景观都属于真实体验的一部分,对传统声音元素与现代化元素的盘点、摘选与留存是思路的重心。由于声音景观的建构是声音、环境与听者之间的多向互动关系,其形成机制与地方人文、地理和环境等内容密切相关。在优化地方声景的路径中,可以通过提炼声音元素以及分类别地优化具体场景来把握声音景观对形成游客地方感带来的影响,这也是值得进一步探索的声景优化路径。

“在中国旅游业逐渐转型的今天,旅游开始从功能性消费过渡到情感消费,游客的需求从观光走向体验” 。当下的民族旅游地区,声音景观不仅仅是人们物理听觉上的感受,更是文化上的感知。分析侗寨的声景建构机制和影响本真性体验的声音要素,并进一步探求优化声景建构的路径与方法,这既是探讨本真性旅游体验建构的现实问题,也是优化民族地区旅游体验的发展问题。

旅游的目的之一是基于逃离原本所处的社会环境以及文化,游客希望获取的旅行体验是区别于自己熟悉的环境,通过感受他者的生活与风俗事件获得印象深刻的感受。“在旅游中,人们寻求返璞归真,体验日常生活中所缺乏的自然、简朴和真我,以及异于日常生活的另一种生活方式和生活节奏。旅游不但为现代人提供了暂时的“避难所”,而且为他们展示了另一个世界,一个被美化了的梦幻世界(dream world)” 。即使真实性的体验经历了地方的加工与优化,但游客依然能从不同场景中感受到属于地方生活的真实感。随着现代化的深入,少数民族地区逐步产生了文化变迁以及生活场景的转移,纯粹地保护和构建符合该地区的声音景观并非完美的策略。从这个层面上看,优化声音景观的过程中秉持保守的角度极其困难。梳理声音景观的现代性与传统性之间的交互与矛盾,构建、运用和优化以地方文化为基础的声音景观,是提升旅游体验和发展现代旅游的关键。

Construction of Soundscape in Authentic Tourism Experience

——A Case Study of Dong Village in Zhaoxing, Guizhou

WANG Yi-bin, CHEN Yi

Abstract: One of the critical focus fields of tourism experience research is to explore authenticity, but the research on sound in this field is very limited. The culture and local features contained in the soundscape, as an important parts of constructing the image of a tourist destination, also affect the experience and perception of tourists. From the perspective of authentic travel experience, taking the soundscape samples as an example, this paper summarizes the elements of sound scene in Dong village, and discusses the role of sound elements in different scenes, so as to analyze the characteristics and construction ways of Dong Village soundscape in specific scenes. At the same time, the stage suspicion theory is used to analyze the real experience situation of soundscape elements and its dynamic characteristics in different situations, which not only helps to further deconstruct the interactive mechanism of soundscape construction, but also provides ideas for creating and optimizing the soundscape of tourist attractions.

Keywords: authenticity; tourism experience; soundscape; Dong Village in Zhaoxing, Guizhou

【責任编辑 吴应望】