论违背公序良俗合同无效后的返还后果

2020-12-14纪闻

纪闻

(上海交通大学 凯原法学院,上海 200030)

一、现行返还规则的妥当性质疑

无论在大陆法系还是英美法系,几乎没有国家放弃将违背公序良俗的合同宣告为无效的权力①在英美法系国家,公序良俗相对应的概念是公共政策(public policy),很多情况下也和illegal(不法性)混用。中国目前学界通说认为公序良俗的含义与社会公共利益相近。在英美法中对应的术语“公共政策(public policy)也是指社会公共利益。本文关注的是违背公序良俗合同的后果构造,在公序良俗内涵上参照通说观点。同时为了为了行文术语的一致性,本文中涉及英美法中“public policy”或“illegal”术语的,翻译成“公序良俗”。。《民法典》第153条明确规定违背公序良俗的民事法律行为无效,与原《民法总则》第153条完全一致。在司法实践中,此类合同无效后的后果是更为棘手的问题,尤其是一方当事人已经履行而另一方当事人还未履行时法院可能面临一个进退两难的处境:一方面,由于合同已经被确认为无效,当事人之间呈现出不当得利的表象;另一方面,如果支持当事人的返还请求,相当于背俗行为人也得到了法律救济,有悖于公序良俗原则对法律行为的调整目的。

《民法典》对该类合同的返还后果延续了原《民法总则》第157条、《合同法》第58条关于合同无效的后果,即《民法典》第157条规定的“民事法律行为无效后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还”。然而,此种应当返还规则的妥当性在司法实践中早已受到了质疑。

(一)现行返还规则的司法实践与效果反思

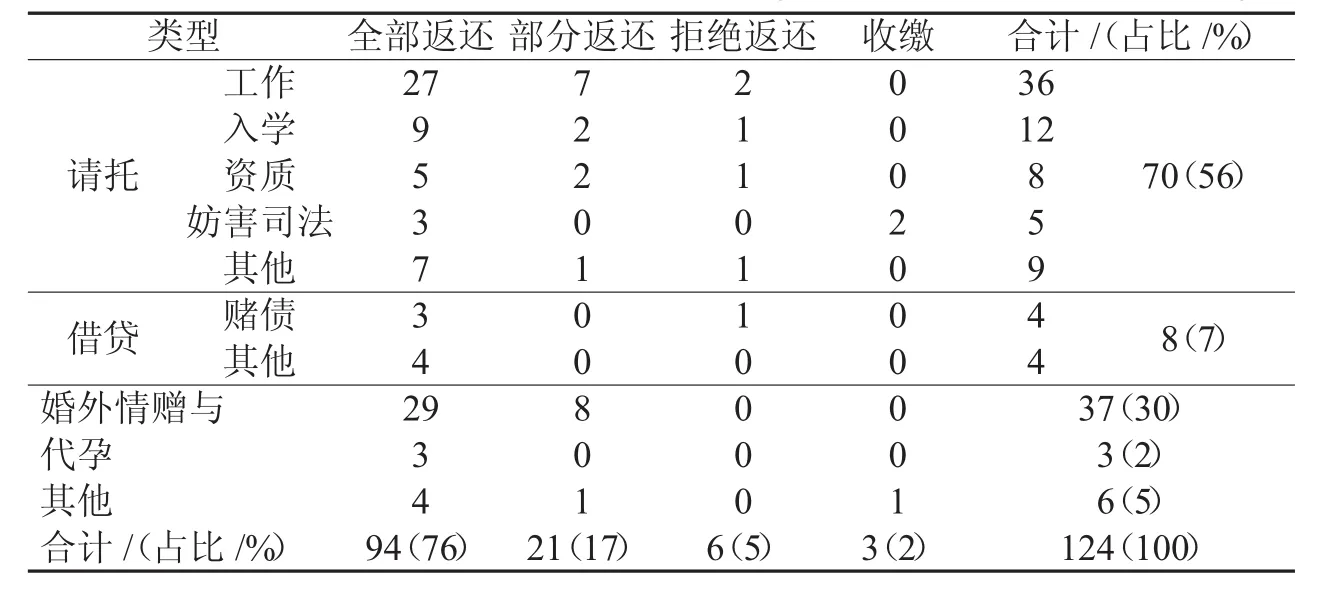

公序良俗原则作为一个承载时代性与本土性且需要具体化的概括条款,其司法效果的审视也应当以现有案例类型化为基础。笔者通过“中国裁判文书网”等数据库,以判决理由中包含“公序良俗”,以“合同”与“返还”为关键词,检索了审结期限从2016年1月1日至2019年5月28日的383个裁判。在排除了一方当事人相同的串案、因程序或证据问题未对是否返还进行实体审理、仅引用相关法条但未进行返还认定等与本文讨论主题无关的案例,得到有效样本124个,其具体情形如表1所示。

基于对样本的观察可以看出,目前司法实践中违背公序良俗合同最主要的类型为请托他人办事的合同和涉及婚外情的赠与合同。对于背俗的请托合同,常见的是为亲人谋取就业机会的工作请托和上学机会的入学请托,其余的还包括为不当获取证件或准入资格的资质请托,如为获取公租房的主体资格;以及涉及妨害司法秩序的请托,例如托人干预取保候审、是否立案等司法程序。在返还后果的认定上,绝大部分法院选择了应当全部返还的裁判形式。

应当返还规则的社会妥当性缺失已被学界指出。例如,如果请托合同适用应当返还规则,很可能造成一种恶性循环:对于请托方损失不大,对于受托方必须努力实现该请托事项,才能避免将来返还费用,反而变向提高了请托行为实现的可能性,在一定程度上纵容甚至鼓励了这种不法请托[1]。甚至连在干预司法程序这样严重违背社会公共利益的请托中都适用应当返还规则,难以实现对司法秩序的维护和对当事人的谴责。同样,如果允许婚外情的赠与方主张财产返还,也在很大程度上助长了经济强势方的恣意。一般情况下,此类赠与中的财产给付人是已婚男士,受赠方为女士。严格上说,此类赠与并非一方单纯地向另一方让渡财产利益,双方之间实质上存在某种违背性道德的交易。但女方已向男方所为的“给付”,男方既无法“返还”,更无法“折价补偿”,故支持男方返还财产的请求,无异于令男方获得不正当利益[2]。更值得关注的是,在中国婚外情赠与的返还主张中,原告方往往是给付人的配偶,应当返还实质上纵容了给付人“躲在”诉讼程序背后逃避背俗行为的法律规制。通过返还诉请,给付人仍然保有经济优势地位,难以实现对背俗行为人的惩戒。

表1 违背公序良俗合同返还的案型与认定(2016-01-01—2019-05-28)

(二)应当返还规则的补救尝试与解释困境

事实上,司法实践对应当返还规则可能造成的负面影响也展开了自发式的缓和尝试。首先,在上述样本中也可以发现,部分法院考量到背俗返还的社会效果,通过部分返还或拒绝返还的裁判思路实现返还妥适性的维护。在部分返还中,法院多以《合同法》第58条中“双方都有过错的,应当各自承担相应的责任”作为规范基础。例如在“工作请托”类型里的“刘某仓与刘某彬委托合同纠纷案”中,法院认为,刘某仓应当知道委托刘某斌为其孩子谋求县教委工作的合同因违背公序良俗而无效,刘某仓对损失亦应承担一定的责任,故酌定由刘某彬返还大约七成的给付款项①河南省商丘市中级人民法院〔2018〕豫14民终3447号民事判决书。。在拒绝返还中,法院的论证呈现出三种情形:一是不阐述理由而直接因为返还背俗而驳回请求;二是简要地提及“不法原因给付”等理论进行法理补充,例如在“入学请托”中的“顾某某与赵某某间借贷纠纷上诉案”中,法院认为双方影响高校招录的行为属于超过了善良风俗界限的不法原因行为,因此顾某某关于不法原因之债返还的主张,不应得到支持②江苏省扬州市中级人民法院〔2017〕苏10民终2899号民事判决书。。三是过多的情理渲染,例如在“工作请托”类的“赵某某等与庞某某等委托合同纠纷上诉案”中,法院拒绝返还是出于防止“劣币驱逐良币这一逆淘汰现象”“法律越是在这种社会背景下,越应承担起激浊扬清,促进公正的社会责任”③辽宁省葫芦岛市中级人民法院〔2018〕辽14民终20号民事判决书。。

其次,即使是适用全部返还的裁判中也出现了法院试图惩戒给付人而进行的利益平衡努力,即如果给付人还主张因受领人保有给付而产生的资金占用费性质的利息,则法院多数情况会驳回此类请求 (如表2所示)。此种情形下,法院也主要运用三种理由:一是常用“双方皆有过错”驳回利息请求④广东省深圳市宝安区人民法院〔2018〕粤0306民初13309号民事判决书。;二是认为“合同无效后的利息主张没有依据”⑤吉林省长春市中级人民法院〔2017〕吉01民终5991号民事判决书。;三是直接将利息请求当作“驳回其他诉讼请求”处理⑥河南省信阳市淮滨县人民法院〔2018〕豫1527民初2184号民事判决书。。

表2 全部返还后果中对利息请求的认定(2016-01-01—2019-05-28)

再次,少数案例直接依据《民法通则》第61条关于收缴的规定将此种给付收归国家,以此强调此类合同拒绝返还的惩戒目的。在“曹某某与苏某某财产损害赔偿纠纷案”中,曹某某请托苏某某某以不正当手段令第三人取保候审,但事情未成,曹某某请求返还支付的款项。法院认为双方“企图干预司法活动,不但不应得到保护,还需要受到惩罚,以阻吓同类意图的萌生”,因而施以收缴财产归国家所有①广东省佛山市顺德区人民法院〔2017〕粤0606民初4142号民事判决书。。

最后,司法实践对应当返还的检视也已经从个案层面上升为司法政策层面。例如2013年江苏省高级人民法院审判委员会在会议纪要中指出应当驳回因托人情、找关系等请托和不当性关系形成的返还请求②江苏省高级人民法院审判委员会会议纪要〔2013〕1号:对于下列违背社会公序良俗的借贷行为,原告起诉要求偿还借款的,人民法院应当判决驳回其诉讼请求:(1)因非婚同居、不正当两性关系等行为产生“青春损失费”“分手费”等有损公序良俗的债务转化的借贷;(2)因赌博、吸毒形成的债务;(3)因托人情、找关系等请托形成的债务;(4)其他违背社会公序良俗的借贷。。2010年最高人民法院发布的《婚姻法解释三》征求意见稿规定:“有配偶者与他人同居,为解除同居关系约定了财产性补偿的,一方要求支付该补偿或支付补偿后反悔主张返还的,人民法院不予支持。”

司法层面的“修补工作”虽用意良好,但反而进一步带来了法律适用和法律解释上的困境。其一,在采取部分返还的判决中,存在着比例标准的确定性和规范基础的合适性等问题。法院适用《合同法》第58条对当事人过错进行衡量而确定返还比例时,通常并没有具体分析过错缘由,因此在最终返还比例的酌定上从“返还九成”到“返还一半”皆有③从“返还九成”至“返还一半”的裁判可分别参见河南省郑州市中原区人民法院〔2017〕豫0102民初7885号民事判决书;云南省玉溪市中级人民法院〔2017〕云04民再5号民事判决书;河南省商丘市中级人民法院〔2018〕豫14民终3447号民事判决书;河南省郑州市中原区人民法院〔2018〕豫0102民初2620号民事判决书;北京市昌平区人民法院〔2017〕京0114民初560号民事判决书。。此外,《合同法》第58条的“双方都有过错的,应当各自承担相应的责任”是否可作为合同无效返还的规范基础也存在争议。例如在“工作请托”类型中的“常维生、常启瓶与牛安贵委托合同纠纷案”,法院认为《合同法》第58条的“过错”应当理解为“双方的过错仅对因此所受到的损失承担相应的责任,而不是对所取得的财物进行部分返还”。学界也有观点认为,此处的过错责任是关于缔约过失场合过失相抵的规则,因此应当是缔约过失责任[3]187。

其二,在采取拒绝返还和驳回利息请求的判决中,存在着法律依据缺失、论证理由不一、调整力度过小等问题。对于判决驳回给付人返还请求的案件,法院的论证模式都指向一个问题,即没有相关法律依据。此种理由不一的“漏洞填补”可预测性低,论证说服力也值得商榷。而“全部返还”中的利息驳回裁判,也存在标准各异的情况,且仅是驳回数额较小的利息,还是难以实现法院利益平衡的目的。

其三,对于少数案例采用的国家收缴判决进路,从立法例和理念而言,收缴模式可见于苏联民法典、前捷克民法典以及俄罗斯联邦民法典,因其较强的公权干预色彩为学界所诟病[4]。如今《民法典》的价值导向强调人文关怀和私人自治,收缴模式的正当性基础已相当薄弱。从法律适用角度而言,《民法总则》施行后,有观点就认为《民法通则》的收缴规定实际上已经废止,不得再适用[5]684。现今《民法典》也没有保留收缴规定,因而收缴的判决方式已成为“过去式”。

违背公序良俗合同的返还后果关涉《民法典》中公序良俗这一基本原则规范功能的实现。就公序良俗原则对法律行为的影响而言,它具有两项重要功能:“一是消除功能,即法律禁止违背价值秩序的法律行为发生效力。二是阻吓功能,即法律拒绝承认与公序良俗不一致的法律行为,以此对当事人作出严重的责备或谴责”[6]。《民法典》第153条实现了消除功能,那么阻吓功能的实现主要体现在对此类无效合同返还的处理上。在明确了现行返还规则妥当性的缺失以及相关补救的无力之后,更重要的是进一步讨论应当返还规则的困境成因,以及此类合同返还后果的应然选择,进而为未来背俗合同返还的司法认定提供思路,补全公序良俗原则的规范功能。

二、现行返还规则的困境成因与应然选择

应当返还规则在实践层面导致的问题也引发了理论层面的反思,即为什么应当返还规则存在社会妥当性上的缺失,以及在法理和比较法上的背俗返还规则应当是怎么样的。现行返还规则是不区分合同无效原因的无效后果规定,没有考虑到背俗合同返还的特殊性,从而导致了现有返还实践的效果问题以及司法补救的无力。因此,解决困境的出路是重新寻找背俗返还规则的固有法理和后果构造。

(一)应当返还规则的困境成因

中国的应当返还规则被置于合同无效、被撤销以及确定不发生效力的后果之中,立法理由在于,合同无效后行为人对所取得的财产已没有合法占有的根据,故双方的财产状况应当恢复到民事法律行为实施前的状态[7]490-491。立法以及相关立法文献没有明确此种应当返还的法理基础,学界一般认为首先是物的返还请求权,原物不存在时转换为不当得利返还请求权[8]。换而言之,现在的应当返还规则没有区分合同无效的原因,对所有无效合同的后果一并处理,未对背俗合同的返还后果进行特有的考量。这是造成应当返还规则实践困境的根本原因。

现行法律行为无效的立法模式的特点是以一个条文集中概括地规定各种无效事由。这种高度抽象的立法,虽然为司法者或普通民众一览无余地了解无效法律行为的类型提供了极大便利,但实际上它在立法的科学性与司法的准确性上付出了相当大的代价。从法律效果的角度看,这种立法模式在抽象出“无效”这个效力类型时,忽视或抹杀了一些意思表示或法律行为在法律效力上的独特性[9]。这种抽象合并的立法模式也延续到了无效后果的规定中,进而产生了适用合理性的问题。不考虑法律行为无效的原因,而一律认可给付人的返还主张,反而有可能会违反立法的目的[10]344。因此,背俗合同无效的返还和其他的合同无效的返还也应有所区别,不宜简单抽象合并。

现有合同无效后返还的法理基础更接近于比较法上的给付型不当得利。给付型不当得利旨在调整私法自治中的财产秩序,以此补救失败的交易计划[11]44。一般情况下的不当得利,通过双方当事人互相返还财产,实现当事人之间的矫正正义,这种调整建立在当事人之间的利益平衡上。然而,背俗合同不仅仅涉及到当事人之间的利益。公序良俗原则作为私法自治的限制,旨在实现个人利益和社会公共利益的平衡。正是因为应当返还规则不区分无效事由,其法理基础局限于私人利益关系的调整,没有对社会公共利益进行衡量,才导致它在背俗合同无效后的返还认定中缺失社会妥当性,背离了公序良俗原则的规范目的。例如在应当返还规则视角下的背俗请托,往往是受托人没有完成请托义务,因此允许给付人取回财产,这确实使财产关系恢复到了无效合同缔结前的状态。此时当事人的利益似乎得到了调整,但是此类合同对社会公共利益的危害却被忽视了。背俗合同返还规则的空白,导致法官不得不在应当返还规则和过错损害赔偿的基础上,进行缺乏确定性和说服力的司法论证,但最终也难以实现社会公共利益和当事人利益之间平衡的裁判效果。

(二)背俗返还规则的应然选择

在已有实践表明现行返还规则无法实现法律效果和社会效果统一的情况下,重塑相应规则具有现实紧迫性。现行返还规则或许借鉴了比较法上的合同无效后的不当得利返还,但没有继续跟进背俗合同的特有返还后果。因此,中国当前背俗合同返还后果的缺位,还需要通过对学理和比较法的考察来填补。一般情况下,对于违背公序良俗的合同,法院不应当对实施不当行为的当事人提供恢复原状的法律救济,即使这可能导致其中一方当事人保有合同履行的利益。拒绝对此类合同提供救济可以追溯至罗马法谚“任何人不得就其不道德或违法的行为主张权利”(ex dolo malo non oritur actio),因而法院不会让受道德谴责的当事人基于该不当行为行使诉权①Holman v.Johnson,1 Cowp.341,343,98 Eng.Rep.1120,1121(K.B.1775)。。早在古罗马的《学说汇纂》中就具体提到:“如果你为了一个卑鄙原因,通过要式口约向提提乌斯做出了承诺,尽管一旦他提起诉讼要求履行,你可以用诈欺抗辩或事实抗辩拒绝;然而,如果你履行了,你将不能再要回。”[12]135

既然当事人选择从事此类不法原因给付行为,就表明置自己于法律秩序之外,法律对其最好的制裁措施便是让其目的落空,即不允许返还[13]。事实上,后续的大陆法系或英美法系主要国家在该类合同的返还后果上也选择了一般不允许返还的处理模式。例如《德国民法典》第817条、《日本民法典》第708条以及中国台湾地区“民法”第180条都规定给付背俗时,阻却给付人的返还请求权;美国《合同法第二次重述》第197条也强调一般情形下此种合同的当事人不得主张恢复原状②《德国民法典》第817条:“给付的目的以受领人因受领而违背法律上的禁止性规定或者以违背善良风俗的方式指定的,受领人负有返还的义务。给付人同样对此种违背负责任的,不得请求返还。”《日本民法典》第708条:“因不法原因提供了给付的人,不能对其给付请求返还。但不法原因仅就受益人存在时,不在此限。我国台湾地区“民法”第180条第4款:“因不法之原因而为给付者。但不法之原因仅于受领人一方存在时,不在此限。美国《合同法第二次重述》第197条:“ 在违背公序良俗而无效的合同中,已履行方没有恢复原状请求权。”。

是否返还的前提是合同已经因违背公序良俗原则而无效,此类合同不发生当事人意定后果的考量在于经过原则冲突的权衡过程,公序良俗原则优先于合同自由原则[14]。此时社会公共利益比当事人的利益更为优先,当事人不得借助司法程序救济此种应当受到否定性评价的合同①美国《合同法第二次重述》第8章引导评注。。由于在合同无效的前置判断中,社会公共利益的优先性已经证成。因此一般情况下,拒绝返还对于当事人利益的限制,没有超出该手段的公益保护目的,在法益衡平上是相称的,故即使在一方已给付情况下可能会出现私人间不当得利的表象,也不允许合同当事人主张恢复原状。但拒绝任何返还请求在某些情况下可能导致当事人遭受的利益剥夺与违背公序良俗的程度不相称(disproportionate forfeiture),那么此时可以例外允许当事人请求恢复原状②美国《合同法第二次重述》第197条。。因此一个在社会公共利益与私人利益之间法益均衡的背俗合同返还制度应当是一般拒绝、例外允许。

三、一般拒绝返还的正当性证成

拒绝返还中的利益权衡应当内化在规则的正当性证成中,从而避免泛化的公共利益侵害个人利益。由于拒绝背俗给付返还的讨论起源于罗马和普通法的不当得利体系③Dieter Reuter/Michael Martinek,Ungerechtfertigte Bereicherung,Tubingen 1983,S.200。感谢上海交通大学凯原法学院博士生赵诗文的帮助,本文中涉及德语原文的资料由赵诗文翻译。,因此本文的比较法素材也以英美法为主。那么建立在比较法和法学理论基础上,且也能在中国部分司法案例中见到的一般拒绝返还,其正当理由主要为惩戒违背公序良俗的合同当事人与避免否定合同无效的评价。

(一)对违背公序良俗合同当事人的惩戒

一般拒绝返还的首要理由就是惩戒具有可谴责性的合同当事人,从而产生震慑效应。正如美国加州最高法院在里维斯案(Lewis&Queen v.N.M.Ball Sons)中所论证的,法院通常拒绝恢复原状救济不是因为没有意识到当事人之间可能产生的不公现象,受领人本应该返还财产,但是此时对背俗合同行为的震慑更为重要,这里蕴含的价值导向就是警示当事人一开始就不要订立此类合同④Lewis&Queen v.N.M.Ball Sons,48 Cal.2d 141,150,308 P.2d 713,719 (1957)。。惩戒目的来自于衡平法中的净手原则,之后成为现代不当得利返还法的功能之一,并且得到了法经济学的支撑。

1.传统净手原则的起源与局限。净手原则 (Clean Hands Doctrine),很多情况下也被称为脏手原则(Unclean Hands Doctrine),是指一个人不能依据自己的不当行为主张权利,他必须清白地来到衡平法院,否则将无法得到基于公正和善良的衡平救济⑤Green v.Higgins,217 Kan.217,220,535 P.2d 446,449(1975)。。作为衡平法院裁判中的基础性范畴,净手原则实际上充当着法院实现道德矫正职能的重要手段。然而净手原则虽然考察了当事人的道德瑕疵,但其目的更多是保护法院的体面和纯洁,惩戒目的还仅是附带效果[15]922。此种所谓法院的尊严源于早期衡平法院带有的道德伦理色彩。随着19世纪法律实证主义的勃兴以及衡平法程序与普通法程序的合并,传统净手原则的主要价值目的也遭到质疑。既然刑事法庭每天都需要面对道德恶行更严重的犯罪案件,那么民事法庭没有理由像中世纪的僧侣一样因道德的尊贵感而拒绝审查违背公序良俗的合同内容[16]。同时,伴随着净手原则在合同、侵权、财产法等领域的适用积累,法院和学界逐渐认为适用净手原则时应更关注当事人的可谴责性[17]。

大陆法系中也有类似净手原则的观点,即“禁止主张自己于不法”的拒绝保护说。该理由认为,悖于公序良俗的当事人既然已经将自己置诸于法律规范之外,那么就再无保护的必要。中国司法实践中也有案件引用拒绝保护说加强不予返还的论证,例如在“黄某与马某某委托合同纠纷上诉案”中,马某某付钱给黄某,让其以不正当手段为自己获取银行工作,法院认为:“马某某因其自己之不法行为,将自己置于法律规范之外,不受法律保护,也不能纳入通过民事诉讼保护的民事权益的范畴。”⑥黑龙江省哈尔滨市中级人民法院〔2018〕黑01民终1325号民事判决书。现代观点也有认为法院仅因请求救济者自身不清白而拒绝保护,实乃法律的自我设限[11]117-118。

2.现代不当得利返还法的惩戒功能。现代英美司法实践虽然有时还会引用净手原则,但其解释会具体到不返还所体现的惩戒,针对的不仅是合同当事人,也旨在警示未来的潜在当事人。大陆法系也有相似的观点,即拒绝返还的作用一方面是惩罚合同当事人,另一方面在于加大不法者成本,起到对社会上违背公序良俗行为的一般预防作用[18]239-240。德国新近的学说也认为拒绝返还表明立法者希望向参与者警告其参与的背俗交易将导致给付的最终丧失,以此体现威慑效力(Abschreckungswirkung)⑦MünchKomm-Schwab,München 2013,§817,Rn.13。。

一般拒绝返还也是现代不当得利返还法惩戒功能倾向的体现。美国《返还和不当得利法第三次重述》报告人安德鲁·库尔(Andrew Kull)认为,现代不当得利返还法本就带有惩罚的色彩,不同于补偿性为主的合同损害赔偿和侵权损害赔偿所体现的受损人中心主义,不当得利返还法更关注如何剥夺不当行为人所获的利益[19]。欧洲大陆法系的不当得利返还法也出现了一种发展为“制裁法”的倾向[20]158-159。不当得利返还法的惩戒规制表现为:如果被告是有过错的不当行为人,返还范围的计算将是所有被告所获得的利益,即使这个数额将高于原告的损失。原告能够获得超过损失的返还救济正是因为此种情况下不当得利返还法的目的不是恢复原告本来的法律地位,而是通过消除被告的获益来尽可能地施加惩戒[21]。如果原告是有过错的不当行为人,惩戒功能则通过拒绝其返还请求得以实现,该情况也被视为一种消极的制裁措施(Negative Sanction)[19]。当一个有效的可被强制执行的合同出现重大违约时,给付人可请求返还,但是如果原告有恶意违约行为,将被排除寻求救济的资格①美国《返还和不当得利法第三次重述》第36条评注。。举轻以明重,在一个无效的、没有强制执行力的背俗合同中,作为不当行为人的原告更不能请求返还。

具体而言,从合同当事人角度来看,拒绝返还不是肯定受领人的正当法律地位,而是在某种程度上通过正当救济资格的丧失(Equitable Disqualification)体现法律对给付人的惩戒②美国《返还和不当得利法第三次重述》第63条评注。。一般情况下,订立背俗合同的双方知道或应当知道法律不会承认他们合同的效力,不会提供相应的司法救济,因此返还请求权丧失的惩戒本就是他们应当在缔约时遇见到的风险。从对未来类似行为的震慑作用来看,正如美国联邦最高法院在麦克马伦案(McMullen v.Hoffman)所阐述的,拒绝司法救济的目的就是尽可能减少此类交易的数量。如果越多的人知晓他们意图参与的交易不受法律保护,那么选择缔结此类合同的人也会相应减少,更有助于大众遵守法律秩序③2McMullen v.Hoffman,174 U.S.639,669-670(1899)。。由于每个潜在的缔约者都有同等机会成为返还请求权人,因此拒绝返还可以使他们重新考虑合同内容的妥当性。

3.一般拒绝返还的效益分析。现代法经济学从拒绝返还是否有效的角度提供了正当性基础。在法经济学视角下,拒绝返还是否有效取决于震慑效果实现的成本。当一个合同不发生意定的法律后果时,当事人损失了本可以使得他们利益最大化的经济资源。该成本是一种社会成本,即用于此类合同的资源本可以在其他领域分配,从而提高整体经济的效率[22]。作为理性人的缔约者,在缔结违背公序良俗的合同时应当考虑到合同没有强制执行力且不能恢复原状的风险。合同风险最有效率的分配方式是让规避成本最小的一方当事人承担。在此种合同中,规避成本大小的考量因素包括当事人对合同违法性的知晓程度、当事人的参与程度等。一般情况下,当事人在这些因素上的可谴责程度相等,那么两方当事人都是规避成本最小的当事人④如果两方当事人的可谴责程度不等,例如一方当事人立即撤出交易,则将进入下文例外返还的讨论。。此时法院就应当让他们的合同保持原状,因为此时合同风险已经由规避成本最小的当事人承担,效率已然最优。如果法院仍然准许给付人恢复原状,还会增加当事人的再协商成本和相应的司法成本。因此,拒绝返还通过驳回规避成本最小当事人的救济请求来保障该震慑规则的效益[22]。

(二)与违背公序良俗合同无效评价的契合

一般拒绝返还的另一个重要理由在于防止公序良俗原则对合同无效的判断流于形式。从不当得利返还和合同无效的规范效力角度观察,如果允许已经履行的当事人恢复原状,有可能使得该当事人获得和合同实际履行一样的效果⑤George E.Palmer,Law of Restitution§8.4(1st Edition,2018-4 Cum.Supp.1978)。。背俗合同中的给付结构通常是一方支付金钱,一方实施不当行为。此类合同纠纷诉诸于法院的情形也通常是其中一方没有履行合同义务。当原告给付金钱时,如果允许他基于不当得利的准合同之诉取回已经支付的金钱,实际效果相当于他基于有效合同违约时得到的救济[16]。例如在某酒店向被告提供赌资,诱导其参与赌博活动,之后被告未偿还赌资。酒店首先提起诉讼要求被告依约偿还,下级法院判定合同违背该州的公序良俗而无效,驳回请求。之后酒店将债权转让给原告,原告主张即使合同无效也能取回已经给付的赌资,上诉法院驳回了该请求⑥Nat’l Recovery Sys.v.Ornstein,541 F.Supp.1131(E.D.Pa.1982)。。即使这种情况下被告保有赌资,但如果允许返还将实质发生赌资借款合同有效一样的救济后果。同样,当原告是不当服务提供者时,基于一般不当得利的返还范围,他也应当获得相当于未受支付的履行行为的市场价值[23]339。这在法效果上相当于他得到了如同合同有效时的履行利益。

从不当得利返还和合同无效的社会效果角度来看,允许返还将可能赋予给付人一种不正当的风险保护,即如果受领人不完成约定义务时,给付人的财产风险可通过返还制度降至最低。形象而言,允许返还对给付人来说最坏结果不过就是“白干一场”,如此一来合同无效为给付人所带来的不利因素就会降至可以容忍的程度[24]274。这反而迫使受领人尽力履行合同,最终使得合同不具履行力的无效制度落空。对于该理由,中国的“赵某某等与庞某某等委托合同纠纷上诉案”也指出如果背俗请托合同中委托人还可以通过法律手段将款项返还,则请托事项无论成功与否,委托人均没有财产风险,无异于鼓励受托行为的履行①辽宁省葫芦岛市中级人民法院〔2018〕辽14民终20号民事判决书。。另一方面,允许返还也降低了当事人缔约时对合同内容的注意义务要求,即当事人不必严格要求自己的行为内容遵循公序良俗,这也变相弱化了合同无效制度的否定性评价[25]。

四、例外允许返还的考量要素

在个案中如果当事人因合同无效遭受的利益剥夺与当事人违背公序良俗的程度不相称,合同当事人间的私人正义应当进入司法审查的视野。对于不相称的判断不可避免地落入法院自由裁量的射程中。在域外长期司法实践和理论讨论之后,这些例外情形也已形成较为典型的考量要素。要素不是“全有全无”的封闭构成要件,而是个案中建立的具体条件,择一而适用,某一要素不适用并不排除规范的适用[26]。

(一)当事人违背公序良俗程度的差异:以可谴责性为基础的要素

两大法系对于允许给付人返还的考量基本都是围绕双方当事人违背公序良俗程度的差异而展开的,也即如果给付人违背公序良俗的程度小于受领人,则他有获得救济的可能性。大陆法系中,法国司法实践认为如果原告相对“无辜”或需要保护,则允许其恢复原状[27]242。德国学说认为,《德国民法典》第817条第1句的规范意义在于如果只有受领人背俗,那么不排除给付人的返还请求权[28]540。之后的日本法和中国台湾地区法直接在法条中明确背俗仅存于受领人时,给付人可以请求返还。英美法系对于双方违背公序良俗的程度的差异判断以当事人的可谴责性为基准,即如果给付人的可谴责性低于另一方当事人,则可以主张恢复原状②美国《合同法第二次重述》第198条评注。。

以当事人可谴责性为基础的返还救济源于罗马法格言:双方当事人的过错相等时,被告的地位更有利(in pari delicto potior est conditio defendentis)③E.Allan Farnsworth,Farnsworth on Contracts§5.9.(3rd Edition,2018-3 Cum.Supp.2003)。。该法彦意味着在一般情况下双方当事人相同的可谴责性排除了法律的保护,不予任何救济也不会在当事人之间造成极大的不公正。那么予以救济的例外便是,如果一方当事人与另一方当事人过错不对等(not in pari delicto),法院会考虑支持过错较小一方的救济诉请[29]。在英美法系裁判违背公序良俗的合同时,往往同时考虑“净手原则”和“过错不对等”[15]925。前者是从法秩序目的的角度来证成通常情况下拒绝救济该类合同的正当性,而后者则从个案当事人的主观可谴责性层面寻找一方当事人获得救济的可能性。随着司法裁判的沉淀,可谴责性要素已经被细化至具体的类型中,这些类型化的成果也不仅仅限于当事人的主观内心,也结合了当事人的行为、法律地位来综合判断当事人违背公序良俗的程度。大陆法系对于当事人违背公序良俗程度的认定也置于所有主观和客观情况的整体衡量中[30]452。

如果给付人属于可谴责性较低的一方,那么他的不当合同行为在一定程度被“净化”,这种情况下的返还请求没有与拒绝返还的惩戒功能相悖,此时的震慑效果施加于可谴责性更高的受领人。同时,可谴责性降低基础上的返还请求也缓和了合同无效的否定性评价,没有使背俗合同无效的政策考量落空。中国不少判例在返还认定中类推适用《合同法》第58条的过错损害赔偿责任,其中也涉及“过错不对等”的考量,但还欠缺可预测性或法理论证。抽象的背俗程度差异应当在类型化总结的基础上再适用于个案,以保证司法适用的安定性。基于大量案例积累和学理梳理,比较法上对该要素进行了归纳,有些要素在中国司法实践中也能找到类似观点,这表明了背俗程度差异判断的共识性。因此,既有成型要素的总结对中国未来背俗合同返还的司法认定具有相当的借鉴意义。

1.给付人受到受领人虚假陈述或胁迫等不当行为的影响。如果给付人订立背俗合同是因为受到了对方的虚假陈述、胁迫等行为的影响,那么他的返还请求可能得到法院的认可。此处的虚假陈述、胁迫等不当行为不需要达到合同撤销权所要求的严格程度①美国《合同法第二次重述》第198条评注。。因为在此类合同中,即使给付人是受到对方不当影响才进入契约关系的,但在很多情况下给付人并非完全不知或没有意图实施背俗的合同行为。在此场合下,实施虚假陈述等行为的受领人过错程度高于给付人,通过剥夺可谴责性更强一方的履行利益,更能贯彻此类合同返还规则的惩戒目的。

在具体不当影响的认定上,双方当事人的地位差异是重要的考量要素。给付人的弱势地位和受领人的强势地位有利于返还请求的认可。这是因为该情况下给付人更多是不当行为的受害者,受领人更有办法基于其强势地位避免虚假陈述、胁迫等行为的发生[15]923。从给付人来看,身体或精神状态上的弱势、受教育水平的不足、相关交易经验的缺失等情形都有助于表明他更可能因不当行为的影响而订立背俗合同。从受领人来看,特定的专业优势、长期从事此类背俗交易行为甚至以此为业的事实,都加重其可谴责度[31]261-305。

例如在贝尔金案(Belkin v.Belkin)中,作为妻子的被告与作为丈夫的原告订立合同,约定只要原告将不动产转让给被告,则被告同意与原告离婚,且被告还向原告保证此合同有效,原告也因之转让了不动产,但实际被告并无意图离婚,其目的是为了得到财产。法院认为,虽然此合同因诱使离婚违背了公序良俗而无效,但原告因信赖被告的律师关于合同有效的不实陈述而订立了合同且交付了财产,被告的专业优势地位导致双方可谴责度不同。因此法院支持了原告恢复原状的主张②Belkin v.Belkin,40 Misc.2d 984,243 N.Y.S.2d 995(Sup.Ct.1963)。。中国司法实践也有案例结合了双方的职业地位来分析过错程度。例如在“仇某与吴某某委托合同纠纷案中”,原告委托被告去操作录取未达分数线的学生,之后因请托事项未完成,原告请求返还付款。法院认为,本案原、被告均从事过考试、网络教育等方面的工作,理应知晓行为违背公序良俗,故原、被告应各自承担50%的过错责任,原告仅能请求返还一半的款项③湖南省萍乡市湘东区人民法院〔2017〕赣0313民初475号民事判决书。。

2.给付人立即撤出交易。如果给付人在合同的不当目的达成前撤出交易,那么他可以请求恢复原状④美国《合同法第二次重述》第199条。。该规则又常被称为“反悔余地”(locus poenitentiate),即在不当目的完成前改变意图且取消行动的当事人将有资格获得司法救济[25]。允许立即撤出不当交易的当事人得到返还救济,相当于赋予了当事人一种忏悔的机会。其正当性在于当事人立刻停止、退出背俗合同的行为表明其有悔改的动机,从而降低了可谴责度;另一方面,由于此时合同的不正当目的还未实现,允许给付人取回给付将降低合同继续履行的可能性,对另一方当事人以及未来此类交易的潜在当事人都有警示作用⑤George E.Palmer,Law of Restitution§8.7(1st Edition,2019-1 Cum.Supp.1978)。。

认定给付人的撤出行为还需要考虑如下要件。首先,给付人撤出后必须不再参与之后的不当交易,不再从该交易中获利。其次,必须是当事人的撤出行为导致了合同不当目的没有实现。如果是由于当事人无法控制的因素阻却了合同不当目的的实现,当事人依然不能获得恢复原状的救济。再次,必须在合同不当目的达成前撤出交易。如果合同不当目的已经实现,当事人不能请求恢复原状⑥美国《合同法第二次重述》第199条评注。。

例如在格林伯格案(Greenberg v.Evening Post Ass’n)中,被告组织了一个公开有奖竞赛活动,被告向原告允诺如果原告愿意支付500美元,他将让原告赢得价值5 000美元的奖品。原告一开始支付了500美元,但之后表示不愿继续参与活动并诉请返还该款项。法院认为,此类行为在本州因违背公序良俗而无效,因为原告的撤出行为发生于不当操纵竞奖活动的行为完成前,故他的返还请求可以得到支持⑦Greenberg v.Evening Post Ass’n,91 Conn.371,99 A.1037,1039(Conn.1917)。。中国司法实践也有案例关注到了当事人的参与程度,例如在“毛某某诉李某某不当得利纠纷案”中,原告有偿委托被告购买公租房指标,之后因事项不成请求返还款项。法院认为,原告自己就参与并组织其他多人参与购买公租房指标,亦存在过错,酌定原告承担40%责任,仅能请求返还60%的款项⑧河南省郑州市中原区人民法院(2018)豫0102民初2620号民事判决书。。

3.给付人属于情有可原的不知(excusably ignorant)。如果给付人情有可原地不知晓合同违背公序良俗,那么他可以主张恢复原状⑨美国《合同法第二次重述》第198条。。通常情况下,缺乏违法性认识不能成为当事人不当行为的抗辩理由,尤其是对公序良俗的理解往往建立在对社会公共利益的一般共识上。但在现代社会,法规范呈几何数量增长,对于一个普通人而言,难以全面充分地了解到现代法秩序背后的社会公共利益。因此,如果给付人违背的公序良俗并非众所周知时,有可能降低他的可谴责度,从而获得返还救济。这种情况在涉及技术性规范时较为常见。这一观点不仅只在英美法系的语境下成立,德国也有学说认为,当给付人有意处于法秩序之外时,才能通过拒绝返还实现规则的威慑效力。当涉及技术性规范时,由于其不同于作为人类共同生活不可或缺的基本道德秩序,不能轻易得出给付人有违法性认识的结论①MünchKomm-Schwab,München 2013,§817,Rn.70。。

给付人想要主张其属于情有可原的不知,应当符合以下条件:(1)不知晓其侵害的公共利益属于立法上的细微之处,且立法上没有禁止救济的规定。此处立法上的细微之处一般涉及区域的、特定的、技术性的立法②美国《合同法第二次重述》第198条。。另外,虽然多数情况下相关细微立法不会对合同后果有所调整,但如果有类似“当事人不得通过诉讼得到补偿”的规定,那么当事人恢复原状的请求就已经被立法所排除③美国《返还和不当得利法第三次重述》第32条。。(2)如果给付人的专业知识或者在交易中的特殊地位要求其知晓相关立法细节,则不能主张其不知属于情有可原。(3)一旦不知情的给付人知晓了相关立法情况,应当立即撤出交易,停止履行合同义务④美国《合同法第二次重述》第180条评注。。

情有可原的不知通常发生在专业性较强的行业内。例如原告向作为保险公司的被告购买保险,合同中约定被告将给予原告回扣,但此行为被该州制定法所禁止,原告得知该情况后诉请返还已支付的保金。法院认为,如果一方当事人对于立法细节属于情有可原的不知,可以得到返还救济。本案合同涉及的是保险领域内特殊的、技术性的反回扣的立法细节,像原告一样的普通当事人通常不会知晓,故法院支持了原告的返还请求⑤Def.Indus.,Inc.v.Nw.Mut.Life Ins.Co.,727 F.Supp.252,256(D.S.C.1989)。。

4.给付人属于立法意图保护的群体。与立法相关的另一种类型化的“过错不对等”是给付人属于立法所要保护的群体。这里的“立法”的含义是广义的,是指有权主体制定颁布的任何确定的法律文本,不仅包括制定法,还包括地方规定、行政规定等⑥美国《合同法第二次重述》第178条评注。。当合同因为违反了某一立法规定而被认定损害了公共利益而无效时,如果给付人正好属于该立法要保护的群体,那么这种政策考量将降低他的可谴责性⑦美国《合同法第二次重述》第198条评注。。例如在爱默思案(Elmers v.Shapiro)中,作为退休老兵的原告与作为联邦住房管理局的被告订立房屋买卖合同。依据《退伍军人紧急住房法案》(Veterans’Emergency Housing Act of 1946),此类房屋有价格上限,而合同约定的价格近乎超过上限的两倍。法院认为,该合同因违反制定法,损害保护退伍军人的公共利益而无效,但是原告是制定法所要保护的群体,那么他可以主张返还已给付的超过制定法价格上限的差额⑧Elmers v.Shapiro,91 Cal.App.2d 741,754,205 P.2d 1052,1060(1949)。。

因为立法原因而导致当事人背俗程度不同的情形在中国也有适用的语境。由于中国对无效行为违反的强制性规定限于法律和行政法规,那么将承载社会公共利益保护的下位法纳入公序良俗的范围内也具有一定的解释空间。实际上,在中国司法实践中已经出现了法官将部委规章、地方法规作为“社会公共利益”“公序良俗”的体现。例如在“饶某某、江西省监狱管理局物资供应站房屋租赁合同纠纷案”中,最高法院认为:“《商品房屋租赁管理办法》虽在效力等级上属部门规章,但是,该办法第六条规定体现的是对社会公共安全的保护以及对公序良俗的维护⑨最高人民法院〔2019〕最高法民再97号民事判决书。。”合同内容应当具有社会妥当性,即使没有高位阶法律规定,若其内容确实违背社会公共利益,也不能排除下位法作为合同行为的边界。在现实已经适用部委规章等下位法填充“社会公共利益”的情况下,不如借助比较法的类型化经验,将公序良俗返还中涉及立法的情况进行限定,更有助于充实不确定概念,限制自由裁量的恣意性。

(二)不返还对社会公共利益的冲突:涉及第三人的兜底要素

当事人背俗程度差异要素主要通过考察当事人的可谴责性,来权衡给付人的利益剥夺与其背俗行为之间的相称度,而在某些情况下法院也会以不返还将悖于公共利益为由支持给付人的救济请求。该要素的自由裁量程度更大,实际上充当一种兜底性质的标准,即如果当事人背俗程度差异要素难以适用时,法院可通过返还与否的客观效果来实现对背俗行为的震慑[15]924-925。

不返还有悖于社会公共利益的考量是为了尽快结束不法状态的延续①E.Allan Farnsworth,Farnsworth on Contracts§5.1.(3rd Edition,2018-3 Cum.Supp.2003)。。这一点共识也反映在大陆法系的解释中。德国司法实践认为在有背俗情势延续时,不宜拒绝返还请求,例如当妓院租赁合同将实际延续时,不应当排除出租人的返还请求权[28]542。尽管作为兜底要素的总结程度不及当事人背俗程度差异要素,但英美司法实践和学理研究都认为,当背俗合同涉及到第三人时,拒绝返还与公共利益相冲突的程度更明显。具体而言,第一种情形为背俗合同将涉及第三人利益。如合同约定一方当事人支付另一方当事人去实施欺诈第三人的行为,此时法院可能考虑通过返还财产,来避免给付人因无法得到救济而继续和受领人欺诈第三人[31]261-305。另一种情形则是背俗合同的给付财产现存于第三人,而他对财产的控制会使财产的状况非常不稳定,以至于会严重限制其可让与性②美国《合同法第二次重述》第199条评注。。

比较法上相关的典型情况是,在背俗赌博合同中当事人往往先将赌注交由赌注保管人,或在请托贿赂的合同中行贿财物可能经多手传递而置于某第三方③George E.Palmer,Law of Restitution§8.8(1st Edition,2019-1 Cum.Supp.1978)。。这些情况下如果拒绝返还可能不利于财产秩序的稳定。例如在格勒斯案(Gehres v.Ater)中,原告参与了赌博行为并以债券作为赌注。俄亥俄州最高法院认可了原告的返还主张,认为普通法允许赌博合同的输家在赌注转移到赢家之前,请求返还已经交付的赌注。如果赌注保管人拒绝返还输家赌注,输家可以对其提出诉讼。在这种情况下允许当事人恢复原状不是对背俗合同的认可,而恰恰是为了拒绝此种不法状态的延续④Gehres v.Ater,148 Ohio St.89,92,73 N.E.2d 513,515(1947)。。

(三)例外允许返还具体模式的选择

在例外返还认定的思路上,两大法系中都可见到当事人背俗程度的差异和不返还对社会公共利益的危害这两类考量要素,前者通过司法案例的积累保证司法调控的稳定性,后者通过社会公共利益内涵的时空发展来保持公序良俗原则调整的开放性。因此在个案裁判中,两者都有其独特价值,适用时应以前者为主,后者为辅。

但在例外返还规则的具体设计中,两大法系还是有一些差别。在规则层面上,存在着德国、日本、中国台湾地区为代表的“仅受领人一方背俗”模式与英美法系和法国的“双方背俗程度差异考量”模式。实际上两者本质上都是在考量背俗程度更低的给付人是否可以得到救济。两者的区别在于静态与动态的法律推理范式。在以古典合同法为代表的静态范式中,规范的适用完全以某一法律事实产生的静态时间点作为条件;而在现代合同法中的动态范式中,规范的适用还会关注法律事实产生和变动的整个流程[32]27。“给付人背俗”与“受领人背俗”可被看成是否返还这一谱系的两端。“仅受领人一方背俗”模式仅考虑了整个返还判断中的一个端点,而“双方背俗程度差异考量”模式是更具动态的判断模式:一般情况下,允许返还的基点位于中点,此时因为双方可谴责性相同,属于拒绝返还的通常情况;当个案具体条件表明给付人可谴责度更小时,也即允许返还的基点出现在中点和“仅受领人一方背俗”的端点之间,此时属于允许返还的范围。

基于背俗判断本身的弹性和现代司法裁判发展的走向,本文倾向于借鉴动态的 “双方背俗程度差异考量”模式。首先,是否违背公序良俗本身就是一个权衡的过程。把返还后果限定于受领人一方背俗时,实际把给付人拟制成完全无辜的受害者;而考量双方背俗程度差异是建立在给付人相对无辜的基础上,更接近此类案件的真实情境。因此在涉及维护公序良俗和平衡当事人利益的返还认定中,无法脱离政策化考量,需要自由裁量权在此发挥作用[33]。事实上,采用“仅受领人一方背俗”立法模式的中国台湾地区司法实践也认为,是否返还是基于“衡平原则”的财产变动规范,法律应当具体衡量当事人之间的利益,考虑是否予以保护之必要[11]129。

其次,现代法院的功能定位和中国司法裁判精致化的趋势也能够完成例外返还要素的归纳作业。当下民法立法和审判领域出现了两种变化:“一是一般条款和弹性条款的大量适用;二是法律推理也出现了从形式逻辑向目的性和政策性的社会考量转变。”[34]在应对这种社会变化时司法规则的灵活形式比立法规则的规范形式更为可取,这也要求现代法院在解决纠纷的专有职能之外,应当在个案累积的基础上有意识地承担起充实法律规则的职能[35]6-7。在指导性案例“应当参照”以及“同案同判大数据系统”建设的背景下,法院有能力在借鉴理论考量要素的基础上,通过本土案例的积累提炼出背俗返还认定的要素,由此实现类案类判,统一法律适用。

五、民法典时代背俗合同返还的认定思路

《民法典》中没有关于背俗合同返还的特别规定,依然延续《民法总则》与《合同法》的应当返还规则。不过,2017年版的《民法典合同编(草案)(民法室室内稿)》,曾借鉴德国、日本、中国台湾地区的体系设置,在“准合同”章节中的不当得利部分规定:“当事人作出给付违反法律、行政法规的强制性规定或者违背公序良俗的,受损失的人不得请求得利人返还利益,但该原因仅存在于得利人一方的除外。”

《民法典》文本上的“应当予以返还”并不意味着司法上只能机械地适用法条字义。成文法本身就具有二元效力结构,即文义虽然总是首先产生效力,但却需要内在正当性的支撑。背俗合同返还的正当性考量是一般拒绝、例外返还,与应当返还规则有所冲突。面对这种法理和规则间的冲突,如果依然只适用应当返还规则,那么裁判社会效果的问题还是没有得到解决;如果不适用应当返还规则,那么也会重回仅用法理进行裁判导致的适用困境。站在解释论的立场,未来背俗合同返还的认定可在《民法典》中公序良俗原则和应当返还规则的基础上,实现一般拒绝、例外返还的正当性考量。

这里的公序良俗原则是指《民法典》第8条规定的“民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗”。如前所述,通过一般拒绝返还实现震慑效果,也是公序良俗原则的规范功能之一,因此公序良俗原则条款可成为一般拒绝返还认定的规范依据。但是,按照法律原则适用的一般原理,由于法律原则缺乏明确的构成要件和法律后果,不宜直接适用,如果需要适用也应当具体化。原则的具体化适用过程也是原则规则化的过程,即从法律原则中创设个案规范,以成为具体个案的裁判依据。

在原则适用的理论中,新近的以阿列克西原则理论为基础的原则规则化理论可作为公序良俗原则的适用方法。该适用理论的要旨为:在规则与原则冲突时,通过个案中的具体条件判定是否可优先适用原则,适用原则的结果便是创设一条个案规范,具体条件成为个案规范的构成要件,个案规范成为裁判的直接依据[14]。

具体到背俗合同的返还认定,可采取以下适用思路:由于应当返还规则与公序良俗原则在此类案件中存在冲突,那么首先寻找个案中的具体条件,也即双方背俗程度差异要素与兜底要素。如果个案事实中认定给付人违背公序良俗的程度低于受领人(如给付人遭到受领人的虚假陈述或胁迫、给付人立即撤出交易、给付人属于情有可原的不知、给付人属于立法所要保护的群体),或者不返还有悖于社会公共利益,那么此时属于允许返还的情形,可适用《民法典》第157条的应当返还规则。如果个案事实中认定的是给付人与受领人违背公序良俗的程度相当,甚至给付人背俗程度更高,且不返还不悖于社会公共利益,那么此时属于拒绝返还的情形,适用《民法典》第8条的公序良俗原则,原则形成的个案规范语句可表达为:“给付人与受领人违背公序良俗的程度相当,且不返还财产不会损害社会公共利益的,给付人不得请求返还财产。”值得注意的是,原则形成的个案规范也只是针对个案,不是普适的法律规则,因为个案中的要素是不同的。

当代私法的一个关键问题是厘清社会公共利益和个人利益的关系,关键在于如何体系地安排和处理处于社会形塑与私人利益保障之间的问题[36]584-588。现有返还规则因社会公共利益视角的缺失,导致了裁判的社会效果和法律解释问题。民法典时代的背俗合同返还认定,可基于个案要素选择适用公序良俗原则或应当返还规则,在解释论上完成一般拒绝和例外允许的正当性考量,从而在一定程度上实现社会公共利益维护和私人正义矫正之间的平衡。