沈阳花生上菜豆普通花叶病毒的鉴定与全序列分析

2020-12-14王筠竹杨彩霞于美春侯秋实

王筠竹, 杨彩霞, 于美春, 侯秋实

(沈阳大学 辽宁省城市有害生物治理与生态安全重点实验室, 辽宁 沈阳 110044)

花生(ArachishypogaeaLinn.)属豆科落花生属的一年生草本植物,果实富含油脂及蛋白质,不仅是食用广泛、营养丰富的优质坚果,还是食用油、花生蛋白等产品的主要原料之一[1].花生在全世界广泛种植,但随着经济全球化带来的衍生影响,植物病毒的传播速度及其蔓延范围均呈现快速的上涨趋势[2].截至目前,国内外已发布的报道表明,花生可被28种病毒(分布在7个科12个属内)自然侵染[3].在中国,侵染花生的病毒有花生条纹病毒(Peanutstripevirus, PStV)、花生矮化病毒(Peanutstuntvirus, PSV)、花生斑驳病毒(Peanutmottlevirus, PeMoV)、番茄斑萎病毒(Tomatospottedwiltvirus, TSWV)、黄瓜花叶病毒(Cucumbermosaicvirus, CMV)、辣椒褪绿病毒(Capsicumchlorosisvirus, CaCV)和花生褪绿扇斑病毒(Peanutchoroticfan-spotvirus, PCFSV)[4].其中,PStV已被证实与菜豆普通花叶病毒(Beancommonmosaicvirus, BCMV)有密切的血清学关系,被作为BCMV的亚群成员[5-8],本文统一将文献报道中的PStV写成BCMV-PStV.

BCMV是马铃薯Y病毒科(Potyviridae)马铃薯Y病毒属(Potyvirus)的成员,基因组为一条长度约10 000 nt的正义单链RNA,编码一个多聚蛋白(Polyprotein)随后被切割成11个成熟蛋白[9-10],在5′端具有病毒末端结合蛋白(genome-linked protein, VPg),3′端具有多聚合腺苷酸(Poly A)尾巴.BCMV的传播是非持久性的,在自然条件下主要通过蚜虫传播并侵染多种菜豆属植物,对我国广泛种植的豆科植物如大豆、菜豆、豇豆等的规模化生产造成了严重威胁[8,11-14].近年来,受BCMV侵染引发的植物病毒病害已经在中国浙江、山东和南京等多地的经济作物上广泛、频繁发生,如豇豆、扁豆、花生和芝麻等[15-21],造成了重大的经济损失.在辽宁,仅有韩彤等[22]从菜豆上分离鉴定BCMV的正式报道.此外,在GenBank数据库可查到一个BCMV辽宁花生分离物的全长信息(BCMV-[CN∶LN∶Peanut],MH628437).2017年9月,在辽宁沈阳发现疑似感染病毒的花生样品,经转录组测序、反转录聚合酶链式反应(RT-PCR)扩增病毒的全基因组序列,确定了侵染花生的病毒为BCMV.

1 材料与方法

1.1 材 料

2017年9月,于辽宁省沈阳市开展植物病害调查研究过程中,发现了花生叶片褪绿斑驳病害.选择并采集具有典型褪绿斑驳症状的花生叶片(图1)置于-80 ℃的超低温冰箱内保存.

图1 花生感染BCMV后叶片褪绿斑驳症状

1.2 方 法

1.2.1 负染色观察

采集0.1 g具有明显褪绿斑驳症状的花生叶片,置于灭菌干燥处理后的洁净研钵内.加入500 μL的磷酸缓冲液,将叶片组织研磨至匀浆状.转入1.5 ml离心管中,6 000 r·min-1离心3 min.取1滴上清液,用铜网置于液滴上吸附1 min后取出,再置于质量分数为2%磷钨酸中染色10 s.使用滤纸去除多余的染色剂,并于室温条件下放置15 min后,用透射电镜观察.

1.2.2 转录组测序和PCR引物设计

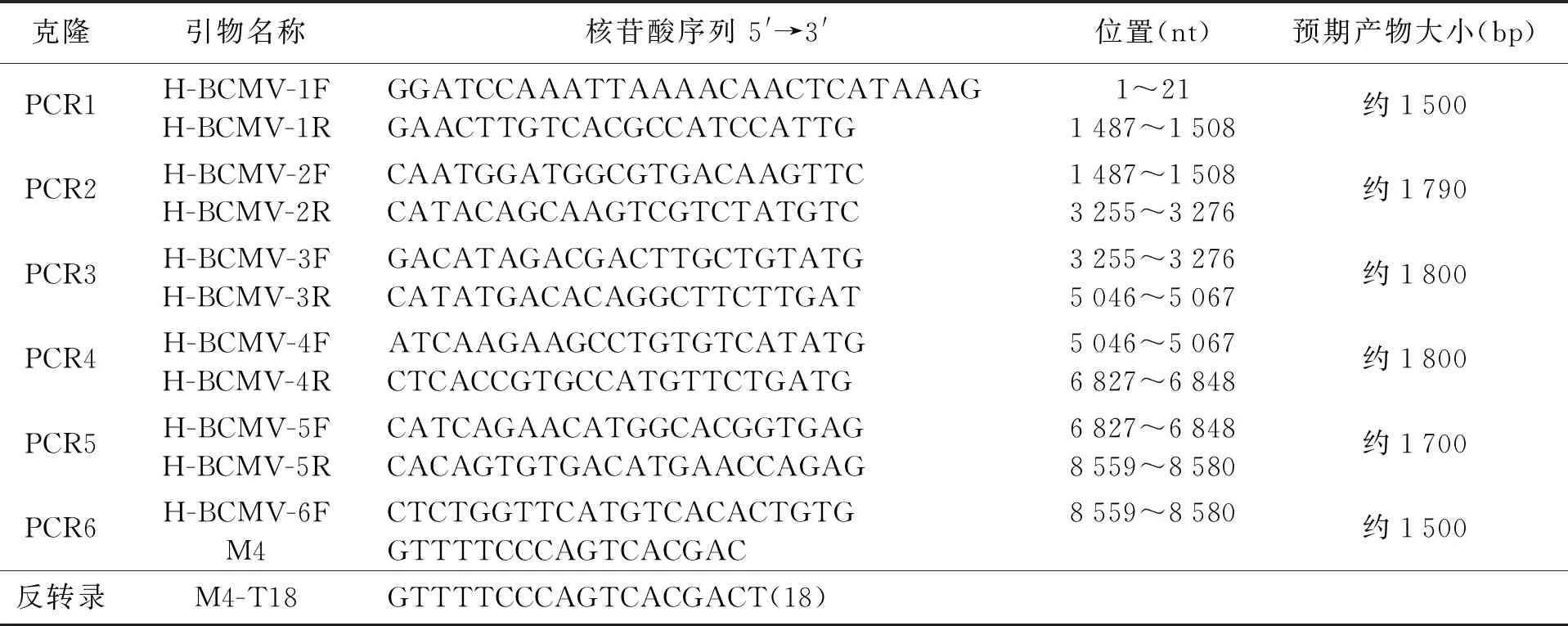

将采集到的具有明显斑驳褪绿症状的花生叶片,经过液氮速冻处理后,送至重庆智云蓝生物科技有限公司进行RNA提取和去除rRNA非链特异性建库测序.原始数据(raw reads)通过C语言脚本得到无接头的高质量的纯净数据(clean reads),进而通过生物软件CLC Genomics Workbench 9.5(QIAGEN)对clean reads进行拼接.拼接得到的重叠群(contigs)利用BLASTn和BLASTx程序搜寻病毒同源序列,结果显示与BCMV同源.基于contig序列设计6对引物,用于病毒的RT-PCR检测,见表1.

表1 用于扩增BCMV基因组的聚合酶链反应引物Table 1 Polymerase chain reaction primers used for theamplication of the BCMV genome

1.2.3 病毒的RT-PCR检测

以高通量返样RNA为模板,使用TIANScript Ⅱ cDNA第一条链合成试剂盒(天根生化科技(北京)有限公司)进行反转录.主要操作如下:首先,配制14.5 μL的反应体系,其中包含RNA 3 μL、反转录引物M4-T18 (10 μmol·L-1) 1 μL、超纯脱氧核糖核苷三磷酸(Super Pure dNTPs, 10 mol·L-1) 1 μL、无RNA酶水(RNase-free H2O) 9.5 μL.混匀后置于65 ℃金属浴上孵育5 min,迅速将其转移至冰上冷却2 min;然后,向上述溶液中加入5.5 μL的酶制剂,其中反转录缓冲液(5×TIANScript Ⅱ RNase Buffer) 4 μL、RNA酶抑制剂(RNasin,666.8 nkat·μL-1) 0.5 μL、反转录酶(TIANScript Ⅱ RTase, 3 334 nkat·μL)1 μL.混匀后置于42 ℃金属浴上孵育60 min,迅速转移至85 ℃金属浴加热 5 min以终止反应.最后,补充20 μL 无RNA酶水即得到cDNA,置-20 ℃冰箱保存.

以上述cDNA为模板,使用H-BCMV-1F/1R、H-BCMV-2F/2R、H-BCMV-3F/3R、H-BCMV-4F/4R、H-BCMV-5F/5R、H-BCMV-6F/M4六对特异性引物进行PCR扩增,反应体系为25 μL,梯度PCR程序设定为:94 ℃预变性4 min;94 ℃变性30 s,52.4~58.5 ℃退火30 s,72 ℃延伸1 min,设置35个循环;72 ℃终延伸10 min.

使用琼脂糖凝胶电泳(100 mL电泳液里放1 g琼脂糖)对上述PCR产物进行目的片段检测,使用TIANgel Midi Purification Kit普通琼脂糖凝胶DNA试剂盒回收大小正确、条带明亮的目的片段胶块.得到的回收产物连接于pMD-18T载体(宝生物工程(大连)有限公司),并将连接产物转化到DH5ɑ感受态细胞上培养.挑取形态好无污染的单菌落摇床培养后,进行菌液PCR再次验证,将阳性菌液送出测序(生工生物工程(上海)股份有限公司).

1.2.4 序列分析

使用NCBI数据库内的Blast程序完成同源序列的搜索;使用DNAStar软件内的Clustal W程序进行数据的同源性分析;使用Clustal_X version 1.83软件[23]以及MEGA version 5.0软件[24]进行进化树的构建与绘制,建树方法为最大似然法,种子重复数设置为1 000,建树结果高于50%被显示.

2 结果与分析

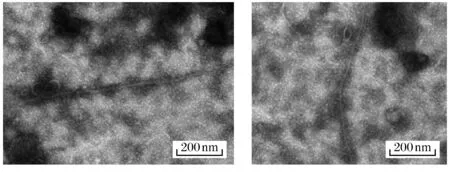

2.1 负染色观察结果

负染色处理后的具有典型褪绿斑驳症状的花生病叶组织于透射电镜下可观察到尺寸约为15 nm×800 nm的线状病毒颗粒,见图2.此病毒疑似为马铃薯Y病毒属病毒.

图2 透射电镜下的花生病叶中的病毒颗粒

2.2 RT-PCR检测结果

使用6对特异引物进行扩增,分别得到预期大小的目的片段,检测结果如图3所示.六段目的片段经过DNAMAN软件拼接后得到10 076 bp的全基因组序列(MN786956).全基因组序列经过ORF Finder程序查找可能的功能基因,发现其具有典型的Potyvirus基因结构特征,即编码一个长的可切割的多聚蛋白,3′端具有Poly(A)尾巴.利用Blast程序进行搜索,发现其与BCMV中国武汉的大豆分离物(BCMV-[CN∶WH∶Glycine max],KJ807813)的同源性最高,达到99.3%.

图3 BCMV的RT-PCR检测结果Fig.3 RT-PCR detection results of BCMV

2.3 序列分析

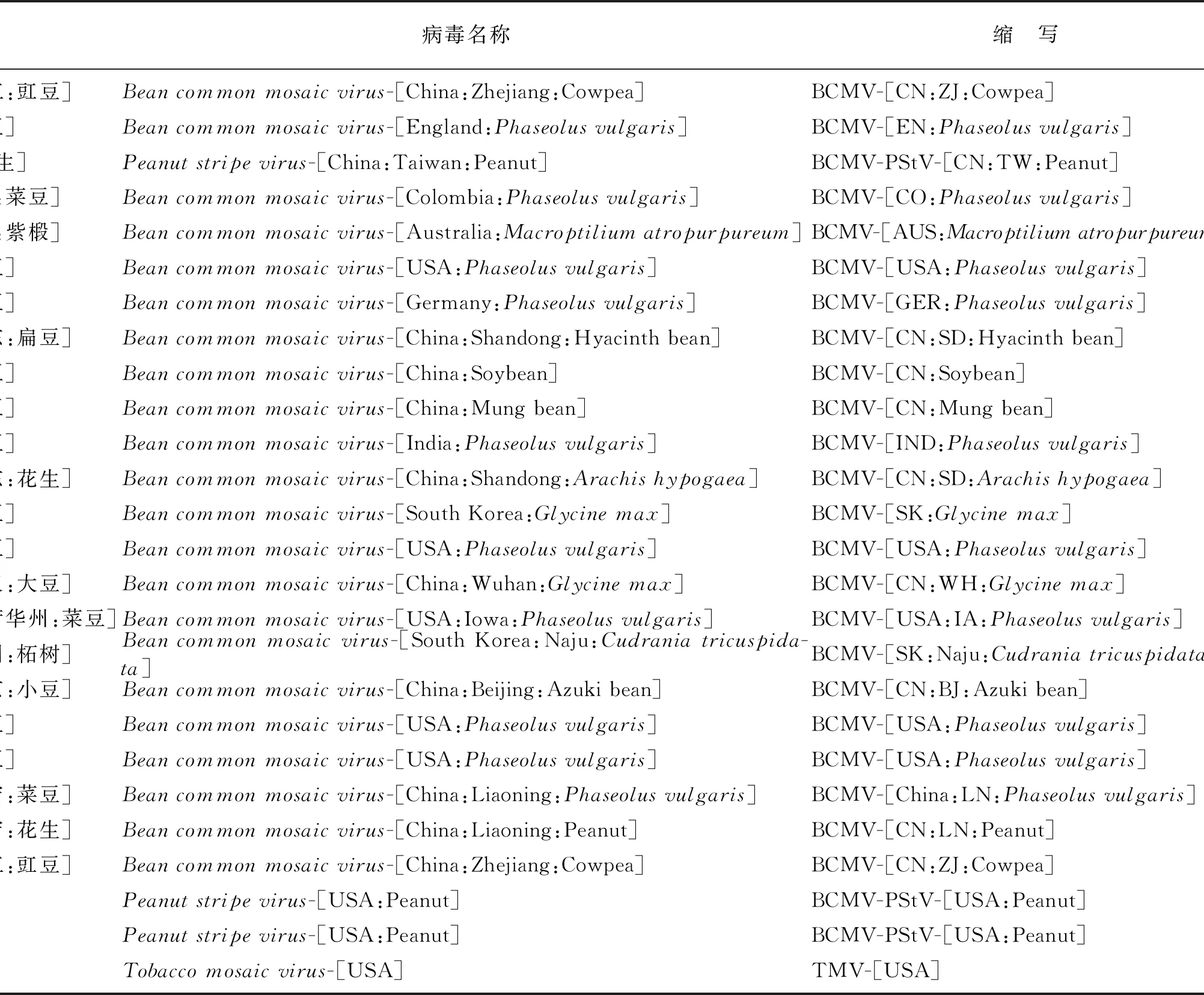

辽宁花生样品上BCMV分离物的CP基因为861 bp,基于CP基因,其与已报道的BCMV各分离物同源性比对结果如表2所示.从表中可以发现它们的核苷酸同源性为85.6%~99.4%,氨基酸同源性为81.5%~99.7%.其中,与BCMV中国武汉的大豆分离物(KJ807813)的同源性最高,核苷酸同源性高达99.4%,氨基酸同源性高达99.7%;其次,与BCMV中国山东莱西的花生分离物(BCMV-[CN∶Arachis hypogaea],KF439722)的同源性较高,核苷酸同源性达99.2%,氨基酸同源性达99.7%.基于CP基因构建了26个BCMV分离物的系统进化树结果显示,BCMV主要分为两簇,第Ⅰ簇的分离物没有地理位置或者寄主类型的明显限制,他们来自亚洲(中国、韩国和印度)、北美(美国)、南美(哥伦比亚)、澳洲(澳大利亚)和欧洲(德国和英国)地区的豆、豇豆、小豆、大豆、柘树和紫椴上.第Ⅱ簇主要是BCMV的花生分离物,来自中国和美国的花生分离物均聚类在第Ⅱ簇上.此外,该簇还包括两个大豆分离物,分别为BCMV-[SK∶Glycine max](KJ508092)和BCMV-[CN∶WH∶Glycine max](KJ807813).TMV-[USA](NC_001367)作为外群单独聚在一个分支上,见图4.本研究中BCMV-LN-Peanut聚集在第二簇上,与GenBank中登录的辽宁分离物BCMV-[CN∶LN∶Peanut](MH628437)、台湾分离物PtSV-[CN∶TW∶Peanut](AY968604)亲缘关系最近.n>

表2 BCMV沈阳花生分离物与其他报道BCMV的CP基因的同源性比对结果Table 2 Percentage of nucleotide identity between CP gene of BCMV-peanut isolate of Shenyang and other published BCMV

图4 基于CP基因构建的系统树Fig.4 Phylogenetic tree based on CP sequences of reported BCMV

3 结论与讨论

BCMV是自然条件下侵染豆科植物最为广泛的一种植物病毒[25],近年来,在我国的快速蔓延已经严重限制了现代农业的发展.2017年9月,发现辽宁沈阳地区花生发生褪绿斑驳病害,通过利用透射电镜对病毒粒子进行形态观察、转录组测序寻找病毒来源序列以及RT-PCR全基因组扩增,确定了侵染沈阳花生致其叶片呈现典型褪绿斑驳症状的病原为BCMV,这是辽宁地区首次正式报道BCMV自然存在于花生上.基于CP基因的同源性比较,发现其与GenBank中已经报道的BCMV分离物的CP基因氨基酸序列相似性和核苷酸序列相似性均高于马铃薯Y病毒的分类标准(80%或76%),则认为是BCMV的辽宁花生分离物[10].基于CP核苷酸序列将BCMV划分到两个基因簇中,其中I簇包括来自不同地区不同寄主的BCMV分离物,没有明显的地理或者寄主分化趋势.而Ⅱ簇中,包含了辽宁分离物在内的各地花生分离物,它们与其他寄主上的BCMV分离物不同,在系统进化过程中形成了独立的分支,形成了明显的株系分化趋势.目前,关于BCMV的基因型分析主要基于CP、多聚蛋白或者全基因组序列,均发现BCMV的花生分离物单独聚类,这进一步证明了BCMV花生分离物经历了不同于其他豆科植物的寄主适应性进化[26-27].连续在辽宁地区调查花生上BCMV的发生分布和进行种群多样性分析,将对了解适应性进化的分子机制提供更多数据支持.另外,鉴于花生是辽宁农业经济产业中仅次于玉米和水稻的第三大农作物(2017年种植总面积为 27.17万hm2,总产量高达80万t)[28],因此,对于BCMV系统的调查研究可避免病毒扩散导致花生产业甚至豆科产业的严重损失.