我国数字经济产业从业人员分类研究

2020-12-11夏鲁惠何冬昕

夏鲁惠 何冬昕

摘要:厘清数字经济产业从业人员分类是制定数字经济产业政策、对不同数字经济部门进行差异化管理、开展相关产业人才培养的基础和关键。基于数字经济不同组成部分技术层次与行业类型的差异,构建T-I框架,研究该框架下不同层次、不同行业发展与从业人员状况,提出加快数字产业化人才培养、提升全民“数字化”素养的建议。关键词:数字经济;从业人员;数字产业化;产业与治理数字化;T-I框架

中国分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2020)06-0101-08

当今世界新一轮科技革命蓄势待发,互联网产业化、工业智能化正在成为人类社会继机械化、電气化、信息化之后的新一轮工业革命。物联网、互联网、云计算、大数据和人工智能等正在成为新的生产要素,数字化的技术、商品与服务正在加速向传统产业渗透(即产业数字化)。同时,以共享经济、众包、网络协同为代表的生产活动重构了新的生产关系,互联网数据中心(IDC)建设与服务等数字产业链和产业集群不断发展壮大(即数字产业化)。这些因素推动了数字经济的发展。

数字经济(digital economy)一词最早出现在1994年3月1日《The San DiegoUnion-Tribune》一篇报道中。1995年,加拿大商业策略大师Don Tap.scott在其《数字经济》著作中首次提出数字经济概念。1998年,美国商务部发布《The Emerging DigitalEconomy》,着手研究数字经济的测度指标和相关统计。此后,政界、业界、学界、媒体和民众都开始使用这一概念,数字经济逐渐传播开来。数字经济是人类通过大数据(数字化的知识与信息)的识别iS择一过滤—存储一使用,引导、实现资源的快速优化配置与再生、实现经济高质量发展的经济形态,是信息经济一知识经济一智慧经济的核心要素。

近10年来,我国数字经济快速发展。中国信息通信研究院研究显示,我国数字经济增加值已由2011年的9.5万亿元增加到2019年的35.8万亿元。占GDP比重从20.3%提升到36.2%.对GDP增长的贡献率达到67.7%。数字技术支撑的新产品、新服务、新业态、新商业模式成为经济增长的主要贡献力量。

数字经济对就业的拉动作用也十分显著,既能推动就业升级,也能带来新增就业。2018年我国数字经济领域就业岗位达到1.91亿个,占全年总就业人数的24.6%。在全国总就业人数同比下降0.07%的背景下,数字经济领域就业岗位实现了两位数的高速增长,同比增长11.5%。

分析研究数字经济产业从业人员状况,是推动数字经济可持续发展的关键因素之一。但由于数字经济具有涉及领域广、存在形式复杂、从业人员差异大等特点,目前学术界对数字经济从业人员的研究还不够深入,有的还处于空白状态。为此。本文基于技术相关性与行业相关性.以产业经济学理论为基础,提出数字经济产业的分类框架(Technique-In-dustry frame,以下简称“T-I框架”),并在此基础上进行研究。

一、目前国外、国内关于数字经济产业从业人员的划分

目前,各国政府、学者及研究机构出于不同立场和研究目的,对数字经济内涵、发展规模、数字经济产业划分、相关从业人员统计的阐释等存在一些差异。

经济合作与发展组织(OECD)对数字经济内涵进行了界定。提出基于数字交易的三大特征——数字化订购、促成平台、数字传输,识别数字经济活动。美国、加拿大、澳大利将数字经济交易的框架定义为:只要交易需要满足数字化订购(Dig-itally ordered)或数字化传输(Digitallv delivered)条件,就是数字经济的交易,其交易中产生的产品则视为交易成果。三国据此对信息化基础设施建设、电子商务以及数字媒体等行业进行测算,得到数字经济规模以及相关从业人员数量。该方法将数字经济从生产角度进行定义。即利用数字方法进行生产的产品以及相关的投资与消费过程均被视为数字经济产出。世界银行在《Solutions for Youth Employment(S4YE)》一文中根据对信息与通信技术(i~orma-tion and communications technology,以下简称ICT)的依赖程度,将数字工作分为ICT密集型(ICT-Inten.sive)、ICT依赖型(ICT-Dependent)和ICT赋能型(ICT-Enhanced)三种,包含了所有使用数字技术的工作或基于数字技术实现的工作。Rumana B将数字经济划分为核心层、狭义层、广义层,分别为数字部门(Digital(IT/ICT)Sector)、数字经济(Digital E.conomy)、数字化经济(I)igitalised Economy)。基于此,国外机构对数字经济产业从业人员的分类与定义主要有两种:第一种,根据不同行业和相关从业人员与核心技术的关联性而分割。这一结构从技术角度出发进行横切划分。第二种,根据不同行业与从业人员从事的不同工作进行竖切划分。

我国数字经济规模全球第二。创造就业全球第一。中国信息通信研究院在《2020中国数字经济就业发展研究报告》中定义,数字经济就业是指以数字技术创新应用为核心技能,依托信息网络进行研发、生产、服务、管理等工作任务的相关就业_4]。《中国数字经济发展白皮书(2020年)》将数字经济所涉及行业概括进“四化”框架体系中。即数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化。清华大学与领英的《中国经济的数字化转型:人才与就业》研究报告,将数字经济产业从业人员分为六类,即数字战略管理、深度分析、产品研发、先进制造、数字化运营和数字营销人才。

二、构建数字经济产业分类框架(T-I框架)

数字经济具有高技术特性、高渗透特性、高融合特性、高增长特性、高安全特性等鲜明属性。这些属性直接关系到从人人互联迈向万物互联平台的快速成长、治理规则和治理责任,关系到从侧重消费环节转向更加侧重生产环节等政府监管的多维度政策取向。基于此.本文提出基于技术相关性与行业相关性结合的数字经济产业从业人员的分类框架(Technique-Industry flame,以下简称“T-I框架”)。T-I框架依据技术相关性和行业相关性,将数字经济分为数字产业化层和产业与治理数字化层。数字产业化层可分为ICT基础产业与ICT新兴产业、平台数字产业。产业与治理数字化层则分为产业数字化与治理数字化(见图1)。

(一)数字产业化层

数字产业化是指利用信息通信技术建设国家信息基础设施、信息服务平台,提供网络、信息、数据等服务,全面支撑社会经济发展的战略性、基础性和先导性行业。数字产业化层作为数字经济的核心驱动层,是产业与治理数字化层的重要支柱。承载了数字经济发展的核心成果。其中,ICT基础产业主要包括半导体行业、信息技术行业、通信技术行业和智能硬件行业:ICT新兴产业主要包括云计算、人工智能、手机应用与服务、移动互联网、数据分析与服务等;数字平台产业主要包括数字交易平台和数字服务平台。

在技术层次上,ICT基础产业是数字产业化层的基石,支撑着ICT新兴产业与数字平台产业的发展。ICT新兴产业脱胎于ICT基础产业,是近些年数字产业化发展技术的重心,其快速发展为数字平台产业带来的全新应用场景,也促进ICT基础产业技术升级。而数字平台产業则依托于ICT基础产业与ICT新兴产业而发展,为使用者提供多种数字交易与数字服务功能(见图2)。

1.ICT基础产业。半导体、信息技术、通信技术与智能硬件等ICT基础产业,是推动数字经济发展的主要动力,也是支撑数字经济上层技术应用的支柱产业,在过去30年中展现出了强大的市场吸引力和发展潜能。首先,ICT基础产业规模巨大。目前我国ICT基础产业的规模已位列全球第三,占据13.3%的市场份额;自20世纪90年代以来,ICT基础产业的收入增加了340倍。一直保持两位数增长;通信技术行业的基础设施与用户规模更是位居全球首位。在5G技术领域更是领先于其他国家。其次,ICT基础产业发展潜力巨大。我国具有庞大的用户基数以及全球首位的相关基础设施建设,随着新基建的加快推进,ICT基础产业仍有巨大发展空间。同时,我国ICT基础产业也面临行业发展不平衡问题。根据综合信通院历年研究报告.2008年以来我国半导体行业在ICT基础产业的占比持续下降,而信息技术、通信技术、智能硬件行业得益于软件、互联网与移动端设备的迅速发展,在ICT基础产业中的占比则持续提高,相应地其从业人数也在不断增大。此外,信息技术行业的代表产业——软件研发、互联网产品等因技术后发劣势、地缘政治以及用户文化差异等因素,使得我国信息技术行业很难像谷歌、微软等企业一样有效地打开全球市场。

2.ICT新兴产业。云计算、人工智能、手机应用与服务、移动互联网、数据分析与服务等ICT新兴产业正在成为下一阶段数字经济发展的重心。ICT新兴产业发展具有技术难度高、技术迭代速度快、前期投入大、收益周期较长等特点,对产业发展提出了更高要求,在一定程度上制约了行业的发展。

目前,我国在手机应用与服务、移动互联网两大领域位列全球首位。截至2019年末。我国移动互联网应用数量达449万个。移动互联网用户规模达11.4亿人。云计算与人工智能领域发展目前位于全球第二,但距离第一名的美国仍有较大差距。2019年美国云计算领域全球市场份额为89%,我国则为10%。在人工智能研究领域。虽然我国人工智能论文在发表数量、增长速度、参与人数上超过美国,但论文引用率却远远低于美国。在CV(机器视觉)、NLP(自然语言处理)等人工智能主要研究方向上,其主流算法模型也主要由谷歌等公司提出。在数据分析与服务领域。随着社会数据量的指数级增长,以及数据挖掘、大数据分析等技术的不断发展,数据分析与服务正在产生一种数据驱动力并影响到各个行业,数据生产要素化、数据价值化概念也随之产生。

3.数字平台产业。近年来,平台型企业的规模与数量与日俱增。成为数字经济发展的重要组成部分。目前,关于数字平台产业的边界还较为模糊。中金公司研究部将数字平台产业定义为以数据、技术等新型生产要素为核心开展经营的生产要素沉淀、分发、流转和交叉融合的处所。该定义强调了数字平台是利用技术与数据提供的平台服务功能,从而将平台功能与功能所服务的生产要素相分离。

数字平台产业主要包括数字交易平台与数字服务平台两部分。其中。数字交易平台由传统集市演变而来,平台提供了一个多边市场商业模式,允许多个参与者进行商品、信息、服务交易,用户基数越大,用户黏性越高,交易品类越多,功能越齐全,平台的影响力就越大。

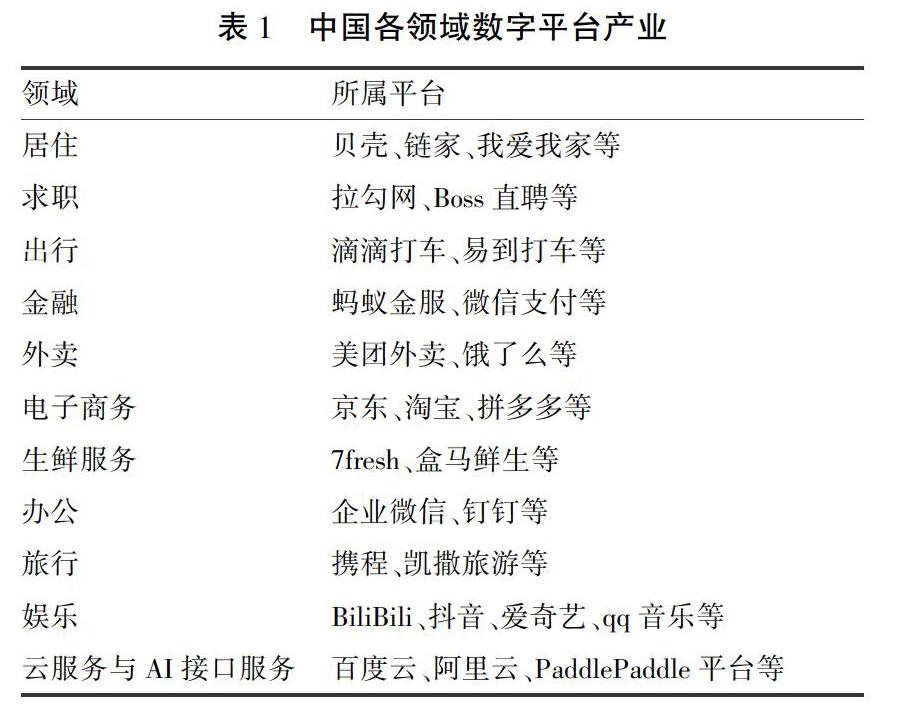

数字服务平台是数字经济时代全新的产物,其发展伴随着ICT产业的发展而不断演变。从互联网时代门户网站起步发展到个人电脑普及带来的搜索与社交等网站。进入高速互联网与4G时代后,在线多媒体服务也得到了发展。近10年来,以云计算为代表的ICT产业的快速发展,使得IaaS、PaaS、SaaS等平台应用模式被发掘;以人工智能技术为基础的各类图像、文字处理与分析的API服务已经日趋成熟。时至今日,数字平台产业在中国已经深入居民生活的方方面面(见表1)。无论是美国的五大科技巨头(微软、苹果、谷歌、亚马逊、脸书),还是中国的阿里、腾讯、百度等企业,数字平台产业已经成为各大科技产业巨头的重要发展领域。

(二)产业与治理数字化层

产业与治理数字化层主要包含产业数字化与治理数字化两部分。

1.产业数字化。产业数字化是指在新一代数字科技支撑和引领下,以数据为关键要素,以价值释放为核心,以数据“赋能”为主线,对产业链上下游的全要素进行数字化升级、转型和再造的过程。产业数字化将数字技术手段注入传统行业,为传统行业带来更高的生产效率。产业数字化可按三大产业进行分类,即农业数字化、工业数字化、服务业数字化。

2018年我国产业数字化增加值规模为24.9万亿元。占数字经济的比重为79.5%,占GDP的比重为27.6%。这表明数字产业化层的技术、产品、服务等深入到国民经济发展的每一个环节,对工业、农业、服务业等产业发展与升级起到了关键作用。总体而言,服务业数字化发展水平好于工业数字化、工业数字化发展水平好于农业数字化。分别占2018年数字经济比重的35.9%、18.3%、7.3%,同比增长分别为3.28%、1.09%、0.72%。(1)服务业数字化。服务业数字化处于产业数字化的领先地位,所贡献的经济总量达11.24万亿元。在需求端。截至2018年底,我国拥有的网民数量达8.29亿,庞大的网络用户基数为服务业数字化提供了广阔的市场发展空间。在供给端,各类基于ICT产业与平台产业的服务业(如金融服务、教育服务、娱乐服务、物流服务等)联合发力,使服务业数字化深入国民生活的各个角落。目前,服务业数字化主要体现在两个方面,一是传统服务业的数字化赋能,数字化在服务业中起到提供交易渠道、加快生产要素流动、加强管理水平等作用,例如电商平台、外卖服务、快递服务、服务预约平台、网约车服务、在线客服等。二是产业数字化的快速发展创造了大量的新兴服务业与相关的就业机会。如基于网络游戏及平台的游戏陪玩、比赛解说,基于电影与视频平台的电影解说,基于购物平台与直播平台的网络直播导购等。(2)工业数字化。工业数字化贡献的经济总量达5.73万亿元。工业互联网、制造业数字化转型、新型数字技术的应用成为工业数字化的重要发展方向。首先,在工业互联网方面。我国依托于全球领先的网络基础设施建设,工业互联网标识解析体系、DOA与Handle等体系基本架构初步建成,这标志着我国工业互联网体系的顶层设计已经基本完成。工业互联网把生产的各个环节联系起来,实现全面的互联互通,提高了生产效率。推动着整个工业领域的智能化进程。其次,在制造业数字化转型方面,传统制造业通过数字产业技术实现了数字化转型,全面提高了生产效率,降低了运营成本。例如,通过协同研发平台实现跨地域研发,利用预警平台实现远程监控工程领域的生产状况等。最后。在新型技术应用方面,AI+5G等ICT基础产业的发展将会成为下一个工业领域的原爆点,例如基于AI的无人驾驶领域、基于AI+5G的物流机器人、工业机器人等。(3)农业数字化。农业数字化贡献的经济总量达2.28万亿元,在三大产业数字化转型中处于落后位置。农业数字化是国家乡村振兴战略的重要手段。农业数字化发展的两大方向是增加农业生产效率与扩大农产品销路。首先,在增加农业生产效率方面,智慧农业是近年来研究的重要方向。智慧农业是指利用数字化手段赋能传统农业生产,使农业生产逐步走向数字化、智能化,从而提升农业管理水平和生产效率。在智慧农业领域,目前主要应用在如下几个方面:基于ICT相关产品的智能感知:基于数字平台技术的智能分析规划与决策:基于物联网及智能硬件的智能农业生产。其次,在扩大农产品销路方面,农业电子商务是重要渠道,我国目前政府电子商务平台或第三方平台对于农产品的关注度还不够,在农民群体中普及程度也不够高,网站涉及的内容无法适应市场需求。

2.治理数字化。治理数字化主要是运用数字技术建立健全行政管理的制度体系。通过创新服务监管方式实现行政决策、行政执行、行政组织、行政监督等体制更加优化的新型政府治理模式。治理数字化包括但不限于以多主体参与为典型特征的多元治理,以“数字技术+治理”为典型特征的技管结合,以及数字化公共服务等。

目前,我国治理数字化水平位于世界前列,基于数字产业技术的治理体系数字化已经初具规模。并在不断发展过程中。在治理机构方面,我国已有18个省份设立了省级大数据管理机构,占比为58%;208个地级行政单位设立了大数据管理机构,占比为62.5%。在政务服务方面,互联网政务系统连接了148个中央机构与省级机构。省级以下治理机构超20万个,承载了54项重要的业务应用,涉及信息资源达45万多条。

三、T-I框架下数字经济产业从业人员分析

(一)数字产业化层从业人员分析

随着数字经济中半导体行业、信息技术行业、通信技术行业、智能硬件以及云计算、人工智能、手机应用与服务、移动互联网、数据分析与服务等数字产业的蓬勃发展。目前我国在数字产业化层从业人数已经超过1 300万人,仅次于美国,位居世界第二。但相对于数字产业化需求而言,其从业人员无论从数量上还是在结构上都存在滞后问题。中国软件行业协会研究报告显示,中国ICT产业年增速连续5年超过20%,但产业从业人员供给增长量却常年低于10%,产业增速与人才供给的“剪刀差”正在持续增大。国家统计局数据显示。2017年中国仅ICT相关产业的人才缺口就达到765万人,2020年ICT相关产业的人才缺口则超过1 200万人。

目前来看,数字产业化层从业人员供给不足,其原因可归纳为以下幾个方面。

1.数字产业化层人才培养复杂性逐年提升。数字产业的高速发展与技术的不断创新,要求相关从业人才的基础素质和技术水平不断提升,致使人才培养周期拉长和培养成本增加,直接影响数字产业化人才的供给。清华大学与领英对于多个招聘网站有关ICT与数字平台产业人才招聘信息进行的统计显示:在72万个ICT与数字平台产业的招聘岗位中,对学历要求的比例为:本科以下占0.6%,本科(或以上)占52.6%,硕士(或以上)占44%,博士占2.8%。同时,数字产业生态的不断丰富要求从业人才日益精细的岗位分工,进一步加固了该行业从业人才的稀缺性与人才培养的复杂性。首先。从招聘网站的岗位分类看。仅ICT行业技术类岗位就被分为后端开发、移动开发、测试、运维、技术支持、数据分析与处理、项目管理、硬件开发、前端开发、通信设施研发、半导体研发、人工智能算法研究等12类;在每个分类中又包含几个乃至十几个子类,每个子类所包含的具体工作岗位也存在不同需求。其次,产业的细化分工对产业链不同环节人才的技能要求也不相同,各环节人才除精通自身业务外,还需要对产业链上下游业务有所了解。最后,产业特性带来的快速技术迭代也要求产业人才不断适应行业发展与技术变革。适应全新的开发与业务模式。这就再次加大了人才学习成本,使人才的培养难度进一步拉升。还要看到。细化的岗位分工以及日趋复杂的专业技能加深了不同岗位之间的技术壁垒,使数字产业的人才流动难度加大。

2.数字产业化层人才资源供给不足和错配现象同时存在。领英调研报告显示,数字产业化从业人员招聘所需专业主要包括计算机科学、软件工程、电气与电子工程、信息科学等几个学科。根据《中国教育统计年鉴》,2018年电子信息类、电气类、计算机类的本科毕业生分别为16万人、8.3万人、22.5万人,占工科毕业生总数的37.2%。2018年工学研究生毕业人数为20.9万人,初步估算上述几个专业研究生毕业人数约为7.8万人。两者相加,2018年数字产业化相关专业本科及以上学历毕业生总量约为54.6万人。相较于数字产业化的765万人需求仍存在很大缺口。另外,在绝大多数ICT企业与数字平台的应届招聘中,大部分岗位要求应聘者具有“985/211”“双一流”等高校或著名研究所等教育背景,而对于其他院校与科研机构培养的人才接收程度不高,从而导致产业人才供给的资源错配问题。

3.数字产业化层从业人员区域分布不均衡。我国数字产业化层从业人员分布存在明显的区域差异,与我国地区数字经济发展水平表现出高度的一致性。从整体情况来看,数字产业化从业人员分布呈现“南强北弱”特性。珠三角与长三角地区是数字产业化从业人员的集中地,这些地区的社会、经济、信息化、基础设施建设水平较高。区位与各类资源优势明显,具有较强的人才吸引力。这使得其他地区的人才培养与人才吸引能力明显处于劣势,无论是内部培养还是人才引进,都难以解决人才短缺问题。就分地区来看,拥有相关从业人员最多的10个城市是上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、苏州、南京、武汉、西安。其中,“北上广深”四大一线城市的数字产业化人才占全国比例分别为15.6%、16.6%、3.9%、6.7%。

(二)产业与治理数字化层从业人员分析

产业与治理数字化层作为数字经济发展的主引擎,在赋能传统产业的同时创造了大量的就业岗位。根据信通院的统计,2018年产业数字化部分就业岗位达到1.78亿个.同比增长11.6%。传统产业数字化转型吸纳就业岗位多、增长快,已成为我国稳就业的重要渠道。2018年我国农业数字化产业岗位约为1 928万个,工业数字化产业岗位约为5 221万个,服务业数字化岗位约为13 426万个。其中,农业数字化产业岗位就业人数占总就业人数的9.6%,相比2017年提升了2%:工业数字化产业岗位就业人数占总就业人数的23.7%。比2017年提升了1.4%:服务业数字化产业岗位就业人数占总就业人数的37.2%,相比2017年提升了4%。分析产业数字化层面从业人员的特点,可以得出如下结论。

1.服务业数字化提供的就业岗位数量最多。增长速度最快,从业人数最多。其主要原因表现在:一是服务业作为高附加值、低技术壁垒产业。从业人员的数字化转型相对于农业、工业要容易一些。数字化业务对于传统服务业业务本身介入较少,更多的是起到业务辅助作用。从业人员不需要深入学习相关数字技术。例如,网约车平台并不会介入司机工作的本身,更多的是提供预约服务与交易渠道,司机的学习成本相对较低,外卖平台、快递平台、各类预约服务也是如此。二是新兴数字服务业的产生带来了大量就业岗位,越来越多的新型业务被发掘出来,吸引了越来越多的人员进入相关岗位。比如远程服务、兼职服务等工作模式逐渐成为新兴数字服务业的主要就业方式。