计划经济时期国有重型企业中的赶工生产模式与劳动动员策略

——以对S市TY厂的历史研究为例(1950-1972)

2020-12-11贾文娟

贾文娟

(上海大学 社会学院,上海 200444)

一、导言

国有企业是中国特色社会主义政治的物质根基,是国家的经济支柱,亦是广大国企职工获得生活、福利的重要来源。今天,中国工业经济与国有企业的发展取得了令世人瞩目的成就。这些成就在很大程度上归因于计划经济时期奠定的极为坚实的工业基础。数据显示,1952至1957年,中国工业增长率达到了18%,整个中国工业产值几乎翻了一番。在1963至1965年大跃进之后的恢复时期,劳动生产率每年平均提高5.5%。即便经历了“文革”时期的动荡,1974年工业总产值仍然比1964年增长1.9倍。①《中国工业统计年鉴2003》,“3-1国内生产总值”。在全球政治经济局势瞬息万变、国内各项问题复杂交错的计划经济时代,中国的工业经济是如何保持了如此迅猛的发展态势呢?本文将从工业单位的生产模式与劳动激励的角度对该问题进行研究与回答。

在社会学研究领域,工业单位虽然作为国家治理与政治行动的单位得到了较为充足的研究,但是其作为生产劳动组织者的角色却并没有得到足够的重视与应有的研究。时至今日,当我们站在新的历史节点回顾中国工业经济的发展时,必须正视国有企业作为劳动生产组织者的角色,才能够更好地回答中国国有经济领域如何在历史风霜中砥砺前行、中国特色社会主义工业发展究竟具有何种特质。笔者据此对位于南中国S市的TY厂自新中国成立以来生产劳动状况进行了长期深入的调查。

TY厂正式成立于1953年,其前身是原国民党资源委员会所属S市制钢厂、原公私合营S市农具厂和原S省机械厂,①即S省实业公司所属的纺织厂的修配车间。新中国成立后三个厂由S省人民政府工业厅接管,命名为S省钢铁机械一厂、二厂、三厂,属地方国营。该厂在计划经济时期划归第一机械部第一机器工业管理局管理,1982年收归S市经济委员会管理。TY厂在计划经济时期,不仅承担了制糖机、离心机、耐酸泵、千斤顶、化工石油设备等工业设备的生产,而且承担了诸多军工生产任务,是一家极其典型的国有重型工业企业,可以作为我们深入了解计划经济时期的生产劳动状况的合适样本。本文通过运用TY厂1947至1978年的历史档案作者与该厂12位老职工的口述访谈资料,以该厂在计划经济时期的生产劳动状况为例,分析了中国国有重型工业企业的生产模式具有怎样的特征、劳动力队伍建设策略是怎样的、又是如何采取不同于西方国家与苏东国家的劳动力激励策略来推进生产的,并进一步讨论这对于我们理解中国特色社会主义工业的发展有怎样的帮助。

二、赶超型计划:原发性短缺下的赶工生产模式

从理论上看,劳动激励策略与工业生产模式之间存在着彼此影响、相互支持的辩证关系:一方面,劳动激励策略是特定生产模式的重要组成部分——特定生产模式具有与其相匹配的劳动激励策略;另一方面,生产模式是工厂管理者设定劳动激励策略的重要依据和参考——管理者试图通过劳动激励策略应对生产模式存在的问题。因此,有必要在阐明中国计划经济时期工业企业生产模式的基础上分析管理者所采用的劳动激励策略。那么,中国计划经济时期工业企业的生产模式的组织特征是怎样的呢?本部分将对此进行作答。

(一)社会主义工厂生产模式的政治经济基础

无论是擅长经济学建模的科尔内,还是主张参与式观察的布洛维,在对苏联和东欧的社会主义国家生产组织状况进行研究时,都发现了一种令人苦恼的现象:工人们总是在任务规定时间的最后一段时间通宵达旦,才能将产品生产出来。布洛维将这种节奏极不均匀、前松后紧的生产组织模式称为“突击生产”模式。科尔内则通过与资本主义生产模式进行比较,认为是计划经济自身的“短缺经济学”特征导致了突击生产的产生。这些研究者指出:首先,生产材料供应上的不规律和迟滞会导致企业生产排序与劳动过程的不断重置;第二,中央计划机构指令的变化会进一步加剧生产材料供应的不确定性,使得工厂与实际生产者经常遇到难以预计的生产瓶颈问题;第三,工厂在初期花费了大量时间等待合适的生产材料,但最终会因为材料供应过于迟滞而不得不在任务期限的最后进行突击生产,赶出大量的生产指标。①亚诺什·科尔内:《短缺经济学(上)》,北京:经济科学出版社1986年版;Burawoy,Michael, “Dwelling in Capitalism, Traveling Through Socialism”, in Baldoz et al.(eds.) The critical Study of Work, Philadelphia: Temple University Press, 2001, pp.21-44.这些说法虽然具有一定的解释力且非常值得借鉴,但因为忽略了国际形势、国内工业战略等更为宏观的因素对生产模式的实际影响,故而不能直接套用于对计划经济时期中国工业工厂生产模式的理解上。

生产节奏不均衡虽是短缺经济的自有逻辑,但不同国家的生产节奏又因其所面对的具体政治经济情境不同而存在差异,继而形成了相异的生产模式。不可否认,材料供应的不规律与中央计划的频繁变动在中国计划经济时期同样存在,本次调研无论在档案还是在访谈中都遇到了很多因国家计划临时变更而为企业生产带来难题的故事,然而引发TY厂生产瓶颈的根本性因素却是:政治经济封锁下的全面短缺与中国赶超型工业计划的叠加。

一方面,中国在计划经济时期的短缺与匈牙利、苏联的短缺不同,是因长时期国内战乱、灾害与冷战时期国际政治经济封锁所导致的极端贫瘠状态,生产资料、劳动力、资金等各种资源处于全面短缺状态,这与20世纪六七十年代匈牙利和苏联存在的因资源分配失衡导致的短缺存在差异。

比如,TY厂1956年的档案便记录了第一个五年计划执行期间的生产情况:

“今年……新产品多,(我们)边设计、边试制、边生产,又边生产、边基建、边设计、边施工,边施工、边准备,工作极其错综复杂。……正因为有这样的特点,这几年来,也锻炼了我们勇于克服困难的精神。没有厂房,我们就在烈日暴雨下露天生产;没有厂房,我们忍受着把饭堂腾出来做了装配车间;没有厂房,我们把仓库当作工场。苏联专家组长看过铆工车间之后说‘条件并不是不够好,而是很坏!’我们忍受着困难,但是我们把完成国家计划当作安慰。”②《TY厂综合档案》,“1956年工作总结”。

在第一个五年计划期间,苏联对中国进行了大量援助投资,但随着苏联中断对第二个五年计划的投资,中国的工业化路线不得不转为“人海战术”。③温铁军:《八次危机:中国的真实经验(1949-2009)》,北京:东方出版社2013年版,第44页、第55页。这种全面短缺的状况在“人海战术”受挫后变得更加严峻,TY厂在1961年便陷入极端的困难中:其银行贷款高达2063万元,生活物资供应紧张,工人消费水平相比1957年下降了29.42%。此外,该厂还停止了所有基建工作,安排了2614人支援农业生产。

另一方面,中国计划经济时期的工业战略是赶超型的,国家制定的生产计划往往超出企业的生产能力。这点在大跃进期间表现得最明显。1958年S省只有TY厂一个铸钢车间,该厂不得不接受超出其生产能力很多的任务,档案显示“1958年我厂产品的生产能力只有8500吨,但省市半年内历次下达的任务,连同跨年度的在内共达34600吨,……另外任务都很紧急,不少要求在半个月或一两个月内完成,甚至各方面下达的任务无从分别轻重缓急相互干扰”。①《TY厂综合档案》,“1958年工作总结”。时任生产科副科长的LZL现在谈起来仍然很激动:“谁都可以下任务给我们!一机部、S省、S市、机电局都可以下任务。可以是可以,但是你要看我的能力啊!谁来就抓他管的那一套,管轧钢的下来就光是管轧钢,别的不管:‘你们一定要给我把轧钢搞好,别的我不管!以钢为纲!你这个月一定要把产品给我拿出来!’抓水利工程设备的就说:‘这是牵涉到人民群众的生命财产的大事!我不管你其他,你一定得要造出来。’说什么的都有!我们就说,我们现在能力真的有限,很多工人已经两班顶三班了。他就开始骂了,你们就是不怕中国变修正主义!你们最怕是工人!”(口述史访谈:LZL-5)

在生产资料、劳动力全面短缺的情况下持续进行赶超型生产,对于中国计划经济时期的工业工厂与生产者而言,几乎是一项不可能的任务。也正是在这种情况下,具体生产者不得不以赶工型生产模式来应对这项极其难以完成的任务。接下来,本文将分析这种赶工型生产模式的组织性特征。

(二)赶工生产模式的生产节奏

从工厂生产的实践出发,中国计划经济时期的工业生产模式既不同于西方国家的精益生产模式,亦不同于苏东国家的突击生产模式,笔者将之称为全面短缺下的赶工生产模式。其生产节奏与苏东国家的突击生产模式存在相似之处,两者都体现为令人头疼的“前松后紧”。正如科尔内在《短缺经济学》中所说:“如果……它没有达到日计划规定的进度,那么它可以靠其他时间加班,用突击的方式赶上去”,②亚诺什·科尔内:《短缺经济学(上)》,北京:经济科学出版社1986年版,第58页。而TY厂的月度、年度生产计划的推进也呈现出了“马鞍形”。

从月计划的履行节奏上看,原TY厂生产科副科长LZL告诉我们:“(生产的马鞍形)有一个说法更形象:月初晒席,月中仙女散花,月下追韩信。月初晒席就是没有工作做,闲得什么都不做嘛!月中仙女散花就是这个要上、那个也要上,各种生产项目都乱上,月下追韩信就是,例如装配的追机加工的零件。”(口述史访谈:LZL-5)

而从年度计划的履行节奏上看,T Y厂档案每年都记载了这个令人头疼的头松尾紧:“(1953年)上半年生产总值第一季度完成计划的95.74%,第二季度完成计划的73.73%,生产任务老是前松后紧、突击乱抓,各级领导心中无数,忙忙乱乱,盲目生产,生产能力及生产情况无法掌握,抓不着关键……”③《TY厂综合档案》,“1953年生产总结”。

“(1959年)今年劳动生产率由1至6月是逐月下降的,并以6月份为最低,到第三季经过大战八九月后情况有所好转,特别是12月份为全年劳动生产率最高的一个月。……从总的情况来看,总产值虽然超额完成了计划并较1958年增长17.48%,而劳动生产率却比去年下降20.92%。”④《TY厂综合档案》,“1959年工作总结”。

“(1963年)全年中的生产形势是处在头松尾紧的不均衡状态……许多比较重大和复杂的任务,均留在后头去突击解决。全年任务中,有30%以上的任务留在第四季度去完成……”⑤《TY厂综合档案》,“1963年工作总结”。

“(1966年)由于1-3季度四清工作队没有按照毛主席提出抓革命、促生产的指示,把三大革命一起来抓,加以领导跟不上形势发展的需要……生产上头松尾紧的现象还未消除,最突出表现为……”①《TY厂综合档案》,“1966年生产计划情况简要分析”。

(三)赶工生产模式下的生产组织策略

虽然生产节奏相似,但TY厂用以应对的生产组织策略却不同于苏东国家的工业泰勒制与技术官僚制。②Sabel C F, Stark D., “Planning, Politics, and Shop-Floor Power: Hidden Forms of Bargaining in Soviet-Imposed State-Socialist Societies”, Politics& Society, 1982, Vol.11(4), pp.439-475.当然,它也不完全如学者所述,完全是以“革命伦理”下的群众动员方式来组织生产。③吴长青:《革命伦理与劳动纪律——20世纪50年代初国营企业的劳动激励及其后果》,载《开放时代》,2012年第10期;林超超:《生产线上的革命:20世纪50年代上海工业企业的劳动竞赛》,载《开放时代》,2013年第1期。笔者发现,TY厂的生产组织策略是在具体实践中将科学管理与群众动员进行有机结合,目的在于赶工时做到快而不乱。其中,科学管理是基础,而群众动员是有效补充。

TY厂的科学管理措施是以生产流程设定、工票制、排序派工图板为核心制度,并依靠车间六员制度予以监督落实的。第一,从生产流程设定上看,TY厂在第一个五年计划时期就形成了一项持续沿用的生产流程规范:生产科承接订货,之后设计科对图纸进行审核修订,若买方未提供图纸,此时需要按照产品要求自行设计图纸。图纸审核完毕后,工艺科和锻冶科分别对需要冷加工和热加工的锻铸件设计工艺过程、估算工时定额、制定工艺规程、设计工夹具并开始下料。下料后,供销科或去购买所需材料,或到仓库取生产材料,板材交由下料车间处理,型材交由型材下料组处理,处理完毕的材料被运送到铆焊车间或其他加工车间进行制造。车间将材料加工完毕后需将其送入装配车间进行最后装配,最后的成品在交由运输队送往买方厂前还需质量管理科对其质量进行全面检查。

第二,为了监督每一个工件的加工进度,TY厂生产计划科设立了工票制。工票就是工件的身份证,按照生产顺序跟随工件移动,由计划员发出、经过材料员、工段长、工人、质检员、零件库管理员、工资员、成本员,最后回到计划员手中。工票不仅记录了工件的工时定额和实动工时、各工序质检结果,工段长要根据工票上的工序指导生产,成本员根据它计算生产成本,而且工人需要根据工票来核算工资。谈论起这项治乱举措,86岁的原生产计划科科长说:“以前呢,没有一个机制约束,工票几乎没什么用,工人大便都拿着它去,所以工票被乱丢的现象很普遍。这样几百上千个工件在车间里乱飞,你也不知道生产到了那一步了。后来你非要保管好这个东西不可,你保管不好你吃亏,你亏自己。如果你丢了(工票)这个东西,哼……你就拿不到工资。工人就非常认真地对待它,你也很容易追踪到一个工件生产到什么步骤了。”(口述史访谈:LZL-5)

第三,为了规范上千个工件在车间不同工序间的流转路径,减少因为派工问题而导致的纠纷,TY厂将沈阳重型机器厂的日式管理法与苏联使用的泰勒制进行了本土化的改造,推行了排序派工图板制度。在这个制度下,工段长需要按照工票记录的信息,凭工票将工件投入生产顺序并据此来派工。

“重要的是,这个图板要挂在办公室里随时让人们看的,哪个工件现在进行到了哪个步骤、由哪个机床做都清清楚楚列了出来,而且还可以随意调换,应对多变的情况。更重要的是,工人以前很有意见,说工段长分配好的东西给别人,分配难的给自己,然后我们就设计出了排序图板,谁都可以看看我公不公道,计划一目了然。”(口述史访谈:LZL-5)

第四,上述制度的落实还需要车间六员的帮助指导与辅助监督。车间六员包括技术员、计划员、工资员、成本员、调度员和质检员。在工票的传递中与排序派工的过程中,这六员都要参与其中,例如每一个工序结束后原则上应经质检员检查合格后才能流入下一道工序,调度员需要安排工序并处理突发情况,工资员则要适时调整工时定额等等。

不得不提的是,群众动员是在缺乏经济惩罚制度的情况下,上述组织制度得以执行与落实的重要保障。1953年,TY厂就是通过群众动员的方式使全厂工人接受并学会了对工票和派工图板的使用方式,而每当上述组织制度未能在车间层面得到较好的落实,管理方就会发起群众运动要求工人更加规范地履行上述各项制度的具体要求。也正是因为这些制度的存在,工人和基层管理者在高强度的生产计划下才不至于七手八脚、焦头烂额、顾此失彼,在赶工时期才能使生产在最大程度上有条不紊、按部就班。也正是因为这些生产组织制度的存在,劳动者之间的推诿与冲突明显减少了,管理者得以在厂内构建一支团结的劳动力队伍。

综上所述,TY厂的赶工生产模式从组织制度层面看,具有以下几点不同于苏东突击生产模式的特征:一方面,该厂通过生产流程设定、工票制、排序派工图板等核心制度规范了产品生产顺序、工件流转方式,规定了工人在生产中的责任与义务,减少了劳动者之间的冲突与产品生产的混乱;另一方面,该厂通过车间六员对劳动者进行指导与帮助,使其按照上述制度要求进行生产,并通过群众动员的方式努力增进工人对上述组织制度的掌握、推动相关制度的落实。总之,赶工生产模式是一种将科学管理与群众动员结合起来,在生产中治乱的生产组织策略,其对组织灵活性与劳动者团结性的要求相比苏东国家的突击生产模式更高。

三、团结就是力量:赶工生产模式下的劳动力队伍建设

计划经济中的企业往往需要通过劳动力队伍建设应对波动不定的计划和生产中的不确定性。在对匈牙利社会主义生产的研究中,研究者发现,管理方采取了一种强调“分化”的劳动力队伍建设方式来应对变动的生产需要。在这种情况下,生产工人被人为地分成核心工人与边缘工人,前者通过对技术、知识和经验的垄断使自己变得不可替换,并借此获得了高工资和各种油水,而后者不得不屈服于苛刻的计件率而努力劳动。技术官僚们通过依靠前者、剥削后者来应对生产中的不确定性,劳动者之间的矛盾也随之增加。①Burawoy,Michael, The Politics of Production: Factory Regime under capitalism and socialism, London: Bookcraft Ltd, 1985; Miklos Haraszti, A Worker in a Workers’ State, New South Wales: Universe Books, 1977; Lajos Hethy and Csaba Mako, “Obstacles to the Introduction of Efficient Money Incentives in a Hungarian Factory”, Industrial and Labor Relations Review, no.24, 1971, pp. 541-543.与苏东企业的劳动力队伍建设策略不同,中国采取了以下三种方式,建立起一支极其“团结”的劳动力队伍,力图使人人都成为生产中的多面手。

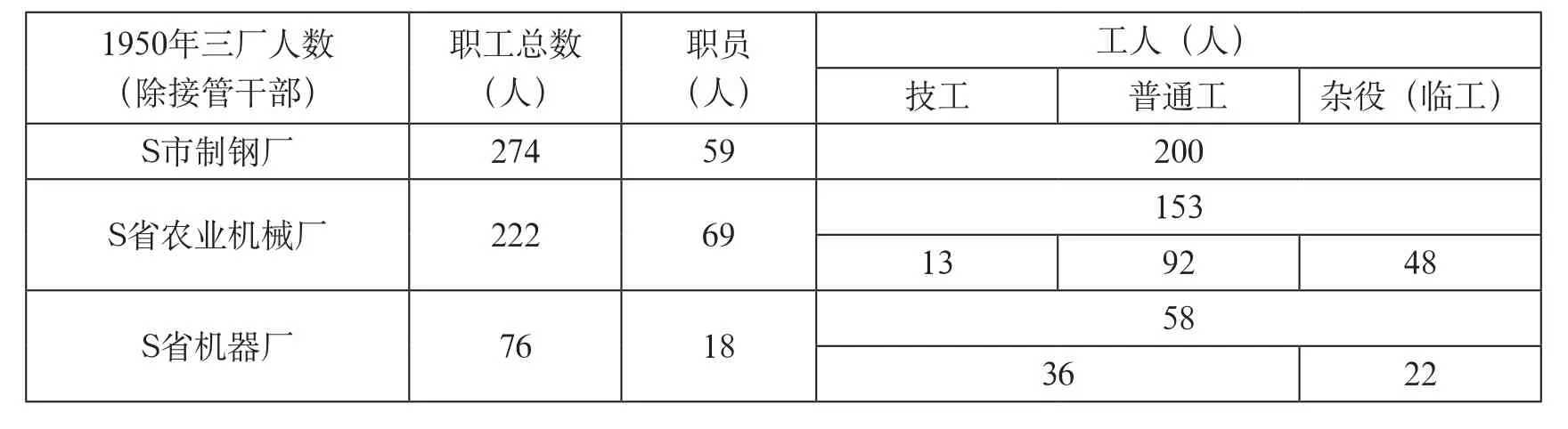

首先,大量招收新工人以迅速扩大整体劳动力队伍。不同于匈牙利、苏联等国家已经拥有产业工人阶级和较多技术工人的状况,新中国成立初期,产业工人人数非常少,而技术工人更是凤毛麟角。1950年,TY厂前身三家工厂总共只有572名工人,而技术工人则不到50人(如表1),在这种情况下,该厂20世纪50年代初期招收了八百多名工人。老职工LGQ回忆道:“50年代的时候很缺人,有任务就上,不管那么多。那时候进工厂很容易的,瞎一只眼、少条胳膊的人都有进来的。”

在1950年到1959年期间,T Y厂更是加速扩大劳动力队伍(如图1)。单是1958年,TY厂便招收了工人、学徒共3009人——其中工人1745人、学徒1264人,这是年初厂内工人数量的175倍。虽然在1961年困难时期,大批工人被下放劳动,但是TY厂的工人人数在1957年之后一直保持在3000人以上。

第二,通过全方位的职工培训,提升劳动力队伍的整体技术能力,以应对不断提升的生产要求。为了“在很短的时间内,拥有一定的技术力量,以满足生产发展的需要”,TY厂决定“采取两条腿走路,自力更生,就地取材,通过办学的办法积极地来建立我厂的技术队伍”。②《TY厂综合档案》,1960年“关于筹办半日制中等技术学校与全日制机械学院方案”。这两条腿便是师徒制与职业技术学校的结合。

表1 TY厂前身1950年职工构成①《TY厂综合档案》,“1950年统计年报”。

图1 1950-1978年TY厂的职工人数

一方面,针对新工人的技术训练,TY厂延续了过去的师徒制式的工人技能养成方式,要求所有新工人必须首先经过2-3年学徒期,在此期间跟随师父学习、配合师父生产、与师父一道参加劳动竞赛。学徒只有经过政治理论、技术理论和实际操作考试合格,并通过师父及群众评议、自我鉴定、车间审查、劳资科批准等一整套程序,才能转正为一级工。①《TY厂综合档案》,1978年第9卷,“学徒培训,管理制度”,第11页。师徒制使得新工人能够获得经验性的生产技术知识。

另一方面,针对全厂不同正式工的技术提升需要,TY厂还于1954年开始开展面向全厂职工的职业教育。②《TY厂综合档案》,“1954年教育工作总结报告”。比如,第一个五年计划期间,该厂开办了职工企业技术短期训练班、技术理论轮训班、业余中等职业学校、俄文学习班;在大生产期间,成立了TY厂业余工学院与红专大学;③在本厂业余工学院基础上发展而来。至1960年,TY厂已经建立了从扫盲到大专的业余教育系统,有车间业余学校10间,厂办业余中学1间,业余中等技术学校与工学院1间,各种学习班104个,全部在学职工3636人,兼职教师241人;1963-1964年,该厂又开办了职业学校与半工半读职业学校。在计划经济时代,TY厂通过这套职业教育系统培养了大量干部和技术工人,并依靠他们解决了不少技术难题。

时任该厂工人的CX就在访谈中和笔者分享了他的学习感受:“那个时候我们一边工作一边学习,一个礼拜两天上午上课,一个星期七天晚上,每天晚上两个小时,后来有段时间厂里面搞专业班,我就上热加工班,搞铸造的嘛,4个人,3个老师。国家就这样,一边工作,一边培养工人,一边念书。讲得不好听,这个厂里面车间主任、工程师都是土生土长的。”(口述史访谈:CX-1)

另一名原TY厂职工LGQ也告诉我们:“解放了嘛,当时毛主席提出工农分子知识化,知识分子工农化,他们就下来体会一下工人生活,搞一些群众创造,我们没文化的,就开速成技术班,学拼音,很多工人参加学习,我们很多工人从一般搬运工经过自己努力学习成为总工程师、工程师、技师的都不少。”(口述史访谈:LGQ-1)

第三,通过对各类劳动力的调剂组合来应对赶工。TY厂的管理者极力鼓励跨工种、跨部门的工人在生产中相互帮助,希望所有工人都愿意并能够胜任各种跨工种的劳动力强制替代。尽管在正常生产中工人们能够各司其职、各做其工,但在赶工时期内他们被要求彼此支援、“协同作战”。④在一定时间里,将各工种的劳动力都集中到突击生产中,被称为“生产大会战”。

在1966年第四季度,铆焊车间要完成全年任务的50%,这种情况被描述为“任务像一座大山,看到都怕”,该车间不得不进行突击生产。赶工期间,班组界限被打破、劳动力被灵活调剂:火屈工作紧张,其他班组便“挑选精兵,打着锣敲着鼓送去支援”,焊二组也提出口号“以焊为主,兼做铆工,有时间也做搬运”,“他们说到做到,一有空就帮铆工入管、磨管、批焊跟”。而铆工也除了做本身工作外,还要兼刷油漆。铆四组则因为“在29号本身任务还未完,但看到铆三组5台煮糖蒸发罐只能完成4台,便挺身而出、勇挑重担,把其中一台接过来。终于以三天时间,既完成本组任务,又完成本来要七天才能完成的蒸发罐”而受到表扬。①《TY厂综合档案》,1966年第2卷,“TY厂铆锻车间思想、生产大会战情况汇报”。

赶工生产中的劳动力协调不仅是跨班组的,还是跨车间的。1971年5月26日,TY厂承接了八米大立车的生产,该产品原本需要半年才能完成,但因生产安排不当,该产品必须在五十天之内赶制出来。工厂便组织了一个跨车间的“突击队”,工人们经常两班顶三班,甚至连续干四班,最后虽在交货期限三天前完成基本生产,但在试车时该产品轴承却因质量问题被烧坏了。为了不延误交货,厂一机车间与动力部门放下手中其他任务而为该车赶制轴承。②《TY厂综合档案》,1971年第3卷,“不断进行路线教育,走工业学大庆的道路”。

这种劳动力强制替代甚至可以是跨部门的。1973年铆焊车间加工一批化工石油设备,在距离月底交货期仅剩8天时间时,却仍然有65个钻孔没有完成,要钻这么多孔,最快也得20多天。这时,管理者对劳动力进行了厂级调配:“我们及时向职工讲形势,交任务,号召车间树立全局观念,支援铆焊车间,攻下钻孔关。一声号召,全厂职工立即响应,四面八方都支援,连后勤部门的泥水工人、厨师、托儿所的保育员、厂子弟小学的老师、学生和退休工人都参加了这场钻孔大会战。结果只用了7天时间便完成了任务”。③《TY厂综合档案》,1973年第1卷,“从八年徘徊到三年跃进”。

在计划经济时期,苏东国家工业企业管理者采取了原子化或分化的劳动力队伍建设策略,④Miklos Haraszti, A Worker in a Workers’ State, New South Wales: Universe Books, 1977; Lajos Hethy and Csaba Mako, “Obstacles to the Introduction of Efficient Money Incentives in a Hungarian Factory”, Industrial and Labor Relations Review, no.24, 1971, pp. 541-543.试图通过“贿赂”少量核心工人,来应付不时出现的突击生产。但通过上述分析,我们可以看到,TY厂管理者却希望人人都能够成为拥有出色技术的生产多面手,并采取了以“团结”为核心的劳动力队伍建构策略。该策略通过扩大队伍规模、提升队伍技能、鼓励彼此支持,以增加整体劳动力队伍的力量,继而满足赶工生产模式对劳动力技能灵活性的要求。

四、鼓舞斗志:赶工生产模式下的劳动激励策略

计划经济时期,苏东国家的工业企业往往采取“一长制”下的计件工资制度对工人劳动进行激励,通过严格的物质奖惩制度对工人的劳动行动予以规范。有学者提出,中国企业的劳动激励模式与此不同,呈现出群众动员的特征。这些学者更关注在物质激励不足的情况下,管理者如何通过激发工人情感、培养积极分子等心理和政治的策略来激励劳动。⑤裴宜理:《重访中国革命:以情感的模式》,载《中国学术》,2001年第4期;林超超:《生产线上的革命:20世纪50年代上海工业企业的劳动竞赛》,载《开放时代》,2013年第1期。笔者同意赶工生产的完成在很大程度上依靠于群众支持,但倾向于将劳动激励看作由不同因素构成的策略体系,而这些策略的核心指向了这样一个问题:如何去鼓舞劳动者的斗志?笔者将从劳动竞赛的组织、群众工作的进行、劳动光荣话语的宣扬三个角度,分析管理者在生产中是如何激励工人的。

(一)你追我赶:以劳动竞赛促进生产发展

与其他国有企业相似,劳动竞赛是TY厂在计划经济时期进行劳动动员、组织赶工生产的最主要方式。每到月底、年底,厂工会就会着手组织开展劳动竞赛以提升劳动生产率。劳动竞赛有两个方面的目标:激发竞争和促进团结。

从第一个方面看,劳动竞赛能激发工人的斗志、提升工人的热情,打造出你争我赶的竞争场面。比如,在1958年4月,当TY厂铸钢车间工会得知下属李尧广班组对张含英班组在生产誓师会上的豪言壮志嗤之以鼻后,便立即帮助李尧广小组定出“至少提合理化建议5件、压缩2000个工时”的生产计划,并拿着该小组写出的对联“蛟龙出海猛攻张含英,猛虎下山大吞彭少章”代其向其他班组提出挑战。工会干部在向张含英班组挑战时,提出其应保持昂扬斗志;在向彭少章班组提出挑战时,则帮助该班组制定了包括“生产时不谈话、超额2000工时”的迎战计划。此后便着手检查各组定出的保证条件的执行情况,并及时指出了“李尧广小组有个别同志不重视政治学习及工作不起劲等问题”,最终该月的竞赛结果是:“李尧广小组共提了12件合理化建议,彭少章小组15件,张含英小组20件。”①《TY厂综合档案》,1958年第50卷,“一年来的工作总结及今后的做法”。其他干部也会进行辅助工作,例如车间主任或党委书记要对先进工人或班组进行表彰,宣传部门要负责张贴标语、海报、插红旗等等。

从第二个方面看,劳动竞赛中的工人团结受到了很高程度的重视。1959年一则刊登在《学术月刊》上的文章认为,“竞赛的原则是:互相学习、互相帮助、取长补短、共同提高”,这完全不同于竞争的原则:“一些人的失败和死亡,另一些人的胜利和取得统治地位”。②晓亮:《劳动竞赛是社会主义的经济规律》,载《学术月刊》,1959年第4期。确实,那些在竞赛中相互帮助的事迹往往被刊登到报纸上进行宣扬与鼓励。1958年,S市日报就刊登了一则TY厂不同班组的工人在炼钢竞赛中如何互相帮助的事迹。

除了不同班组间的团结,同一班组内的团结更是有着制度的保障。1964年,TY厂的“百分赛”劳动竞赛规定,“个人保小组,小组保工段,工段保车间。如果某个工人发生了问题、出了事故,除扣个人的分外,还要扣集体的分。小组分不完成,个人得奖也受影响”。该制度将个人利益与班组利益紧密地联系在一起,以此激发竞赛中的工人团结。

总之,厂方希望通过劳动竞赛“形成一个人人评比、班班评比、天天评比、月月评比的生动活泼的局面”。③《TY厂综合档案》,1964年第5卷,“TY厂在一机车试行‘百分赛岗位责任制’的评比、计奖办法”。而在劳动竞赛中,管理者作为动员者和服务者的角色参与进来,要为劳动竞赛创造一切条件,工人则是竞赛的主体,互相团结、互相帮助在劳动竞赛中被着重强调。

(二)奖惩有方:以群众工作促进生产发展

20世纪60年代后,随着“鞍钢宪法”成为中国工业生产组织的管理方针,生产中的群众工作方式得到了广泛使用,TY厂管理者创造出了一整套将不同工人群体整合到生产中的群众工作方式。该群众工作方式将工人分为上游、中游、下游三个群体,并采取以下三种不同的方式对其进行劳动激励:

第一,以表扬、奖励的方式激励上游工人。为了令上游工人从称赞中获得劳动的动力,TY厂采取了各种表扬方法。

一方面,TY厂创造了“三级表扬”制度。该制度产生于1964年,这是因为管理者相信“加强企业的经常性表扬工作,是抓活思想、鼓舞群众革命热情、进行经常性的政治思想工作的一个重要方法”。该制度包括工段级表扬、车间级表扬和厂级表扬:工段级表扬是指,每天上班前,工段长应对前一天的好人好事进行表扬。这种表扬方式方便、及时且大量,如锻工工段80多人,1964年4月至7月之间,每个工人都受过表扬,最多的20多次。车间级表扬由政治教导员或车间主任每天到工段或通过广播台或召开车间大会时表扬,厂级表扬由厂政治部主任在周二、周四、周六中午11时亲自在厂广播站表扬。

另一方面,通过光荣榜、宣传栏和黑板报等进行表扬。TY厂管理者在厂门口布置了22块黑板,各车间、科室用以表扬的黑板报多达46块,每周出版一期进行表扬。光荣榜分为车间级和厂级,不仅要统一规格,还要装上电灯,用以刊登每季度的先进生产者名单和事迹,厂级五好职工、五好集体还要张贴其大照片。标兵事迹除了利用板报、光荣榜进行表扬外,还画成漫画、编成歌舞、话剧甚至粤剧,在各种集会上进行表演,“被歌颂的人坐立不安,表示要努力工作,不辜负党和群众所给予的荣誉”。TY厂铸钢车间的管理者甚至到家属中去对工人进行表扬,“每当赶任务的时候,就有些家属主动送茶水,送点心到工厂,鼓舞自己的儿子、丈夫争当先进”。①《TY厂综合档案》,1964年第5卷,“关于加强以表扬为主抓活思想的做法”。

说起为什么使用“表扬”的方法,LZL说:“人啊,都是有面子问题,他干得好,最怕你不知道,要是你知道了,表扬他了,没钱啊、没什么啊都没关系,他就很舒服。他干不好,最怕你公布他,一公布啊,没脸啊!眼睛看,不用批评的,一看就知道,哪个好哪个不好。然后无形中他就竞争了,非赶上那个定额不可,很有作用。”(口述史访谈:LZL-4)

那些看重荣誉、好强、爱面子的工人会因为表扬或希望获得表扬而积极投入到生产劳动中去。

第二,以家访、谈心感动中游工人。中游工人往往缺乏成就动机,得过且过,在这种情况下,管理者便会通过上门看望、拉家常、讲交情等方式,提醒工人其自身利益与工厂利益的一致性,并希望以此来感化他们。

TY厂的家访谈心作为一种群众工作方法是被制度化的,是车间干部必做的工作。1965年,TY厂提出九必访:开展中心工作必访、生产任务繁重必访、职工生活困难必访、患病必访、闹情绪必访、没请假不上班必访、家庭有纠纷必访、碰到自然灾害必访、逢年过节必访。时任车间主任的GSF告诉我们:“我们过年过节的都不休息,要去家访,所以谁谁家里怎么样,谁家有人生病,谁家有孩子上学,我们都清楚。我们车间120多人,每户的家里我们都去过。你高高在上肯定不行……”(口述史访谈:GSF—1)

家访并不是简单的聊天,而是要表现出对工人的关心与照顾。生活、福利等问题往往是家访的话头与核心。曾担任过车间工会主席的XUX说:“我们平常要深入车间看,看到生产不太起劲的就问他,怎么样啊,有生活困难吗?你就要跟他谈谈咯,帮助他啦!家庭怎么样啊,有什么困难啊,就直接找到他啊,我那时候就天天晚上去家访了。”(口述史访谈:XUX-1)

另一方面,家访谈心并不是通过道德说教将管理者的观念强行灌输给工人,其目的是感化工人,建立与工人的私人交情。所以谈心的内容往往很细致和实际,以发现对方劳动积极性不高的原因。XUX接着说:“跟他谈,是不是定额不合理啊,是不是家里有什么困难啊什么的,有没有觉得生产困难啊,生活困难啊,有几个孩子啊,有没有念书啊,家庭里有什么事情发生啊,住宿问题啊、子女读书问题啊,找出原因嘛,然后帮他解决,提高他的积极性。”(口述史访谈:XUX-1)

在车间干部的频繁家访下,那些较为保守的中游工人往往会被感化,继而更努力地投入到生产中去。

第三,以辩论的方式说服表现消极的工人。如果管理者认为工人的劳动态度存在严重问题,或是部分工人持有会对生产造成负面影响的看法,便会发动辩论以说服这些工人,使其参与到劳动中来。

比如,1959年《S市日报》刊登了TY厂铸造车间不少学徒认为铸件工没出息的言论,尤其是学徒关建洲思想问题最突出,车间便以他的思想问题为典型例子组织了辩论。辩论时,车间管理者请上海参观回来的老师傅现身说法,说明机器中有80%都靠铸件,又请高中毕业学历的工人杜泉以其亲身体会说明翻砂是有高深技术的,自己虽然高中毕业后做了9年翻砂工,但还有许多东西不懂,以说明“初中学生干翻砂不是大材小用,而是小材大用”。

尤其在工人闹工资待遇时,这种方法更是屡试不爽。1959年铆焊车间学徒对工资待遇很不满,车间便以此组织辩论,找老师傅算账对比,冯跃以其亲身感受说明旧社会当学徒的苦,而现在学徒无论是物质还是精神待遇与过去有天壤之别。①《TY厂综合档案》,1959年第1卷,“TY厂培养新工人办法好”。

实际上,在组织的精心策划下,心存不满的工人难以在辩论中获胜。他们往往不得不屈服于群体压力而投身于生产中。在大辩论中,管理者始终提出“肃清错误言论的市场,搞好工人与领导之间、工人与工人之间的团结,以促成全厂职工大团结,进一步搞好生产建设”,以说服不满的工人。②《TY厂综合档案》,1958年第29卷,“TY厂关于在工人中开展大辩论的工作计划”。

可见,通过针对不同工人群体的差别性群众工作,上游工人的劳动热情得到了更大程度的激发、中游工人不好意思继续不支持干部的生产工作,而下游工人在群体压力下不得不也参与到赶工生产中。

(三)鼓舞人心:以劳动话语促进生产发展

在中国,“劳动”被奉为基本社会美德以及作为公民最首要的标准之一。劳动是衡量人的价值和尊严的终极标准以及人们应该追寻的实现自由的手段。基于此,TY厂劳动激励体系还有一个文化性策略:通过“劳动光荣”的话语,激发工人的内心渴望,使其自愿投入到劳动中。TY厂的劳动话语涵盖三方面的内容:

第一,通过劳动报答祖国恩情。曾经做过工人的CX就说:“工人为什么积极性那么高呢,因为解放前吃不饱,解放以后有饭吃,有衣服穿,有地方住,感受不同,报恩思想,多数都这样想的。”(口述史访谈:CX)

在CZK看来,正是报恩思想让许多工人自愿地投入到了劳动中:“讲得不好听,那个时候的人,你给他两三块钱,他就真的干的!报恩心理!解放前一直不好过,解放后稍微安定了。多数人有报恩思想,感谢共产党,感谢毛主席,报恩思想!”(口述史访谈:CZK)

第二,通过劳动获得、证明自己的社会地位。1963年,TY厂连续发表《永不生锈的螺丝钉》《红色勤杂工》《以厂为家忘我劳动克勤克俭的陈耀同志》三篇文章来赞扬和宣传车间最底层的勤杂工,以此提升劳动者的社会地位。在“劳动光荣”的价值观下,工人也希望通过劳动获得尊敬,原TY厂LGQ便说:“五一、国庆都要去拿出我们的产品去游行啊!那时候很多的嘛!很光荣的,四点多就起来了,走路去越秀山,集队,拿着横幅、标语——我今年生产增加了多少、有什么新产品——去游行的,省有省的,市有市的。感觉很光荣。”(口述史访谈:LGQ-1)

最后,通过劳动助推祖国振兴。当劳动与爱国主义联系在一起时,工人便将劳动当成了一种振兴国家的崇高而神圣的事业。C Z K是在T Y厂工作的越南华侨,他说:“当时我父母让我去国外,说了好几次我都没有去。那种积极性呢,说实在的,我们亲眼见过以前的衰败,很悲哀的,也见过建国后的那种奋发向上的氛围,我们对毛主席对共产党是很信任的,我们始终是在看着国家的强盛,我们是很自豪的。……那时候我们的工人都很自豪,我们也给国家做了很多贡献的,……大庆油田有30%的设备是我们提供的,一机部有难度大的工作就交给我们来攻。”(口述史访谈:CZK)

当劳动被称颂且被人们认定为一种伟大的事业时,当人们因劳动而获得了光荣感,他们便愿意参与到高强度的生产中。

综上所述,TY厂所呈现出的劳动激励策略并不同于苏东国家“一长制”与计件工资制下的经济激励,也并不仅仅借助于情感激励与积极分子,而是在劳动生产中将竞争、奖惩与鼓舞三种机制有机地结合在一起,以激发劳动者内在的热情:首先,管理者通过发动劳动竞赛来提升工人的斗志;其次,通过多样性的群众工作来影响不同的工人群体;此外,管理者还通过劳动光荣的话语,激发工人自身的信念与深层意愿。TY厂的劳动激励策略是体系性的,并构成了相互支持的关系,当管理者同时运用这三种劳动激励策略时,便能够在精神上鼓舞起劳动者的斗志,使其积极地投身到劳动中去。

五、结语

新中国成立初期的计划经济时代,国有企业为建立完整的国家工业体系、国民经济体系做出了重要贡献,为中国的工业化奠定了基础。特别是国有重型企业,更是国家工业体系的中流砥柱。计划经济时代的国有企业发展,不仅是国家宏观经济政策的成果,也和企业自身的管理模式、生产模式密切相关。本文以S市T Y厂为例,分析了国有重型企业的日常生产模式,认为计划经济时代普遍存在的“赶工生产模式”,对于当年国有企业通过生产来服务国民经济、参与国家建设,起到了重要作用。赶工生产模式虽与苏东国家同时期的突击生产模式在生产节奏上都是前松后紧的,但两者的生产组织、劳动力队伍建设与劳动激励策略却并不相同。赶工生产模式的背景是冷战时期美苏两大阵营对于中国的政治经济全面封锁与当时赶超型工业发展计划,其具体表现是在生产过程中将科学管理和群众动员结合起来,形成一套符合实际的生产组织策略,同时在实际运行中,既通过改善生产管理,扩大生产队伍规模、提升生产技能来增加整体劳动力队伍的力量,以此满足赶工对劳动力技能灵活性的要求;又加强群众动员来发挥工人的精神力量,通过劳动竞赛、群众工作、话语鼓舞等方式来激励生产者的斗志。T Y厂的劳动者们正是经由一次次的赶工,完成了诸多几乎不可能完成的艰巨任务。

赶工生产模式是以TY厂为代表的工业企业在应对建国初期物资全面短缺、计划频繁变动的困难情况的权宜之策,时常进行的赶工不仅使劳动者疲惫不堪、令管理者耗费极大组织精力,而且显然不利于产品质量的提升,甚至带来产品粗制滥造、以次充好等问题——这也是在20世纪八九十年代市场转型时期,不少国企在与私企、外企竞争中败下阵来的一个重要原因。到了20世纪末,在市场经济与国企改革的背景下,赶工生产模式已被现代企业管理制度所替代,只是在国有企业偶尔因故难以完成生产任务时才被管理者从“文化工具箱”中翻出来。①Swidler, Ann., “Culture in Action: Symbols and Strategies”, American Sociological Review, 1986, Vol.51(2), pp.273-286.但是,计划经济时期的企业管理者重视工人队伍在生产技能上的灵活性以及所形成的以思想建设、斗志鼓舞为主的劳动激励策略,在今天也依然具有一定的启发意义。