瓷器上“桃源问津”图像的发展和演变

2020-12-11刘乐君顾晶鑫

刘乐君, 顾晶鑫

(景德镇陶瓷大学,景德镇,333403)

1 “桃源问津”图式的产生与流行

图像是一种具有社会性的文化符码。任何有意义的图像范式的产生都有其特定的社会背景与含义。“桃源问津”图像同样如此,它出自于魏晋陶渊明所作志怪小说《桃花源记》中的一个场景。《桃花源记》讲述一武陵渔夫在行船时误入桃花源,发现里面的居民生活富足,与世隔绝。源中人盛情款待,渔夫在其中停留数日后返回,却再也找不到进入桃花源的路。“桃源问津”则是渔夫初入桃源,向其中村民询问情况的情节。人们通过“桃源问津”这一标志性图式来表现世人对美好的世外桃源生活的探寻理想。当艺术家在进行创作图像时,通常会从小说、神话、戏曲故事等文学作品中选取经典且受欢迎的片段,以最精彩的情节和故事的高潮部分来突显整个文学故事。瓷器上的人物故事图像就常常借用这种方式来表现,但由于受瓷器造型特征的影响和限制,选取戏剧中最为强烈和冲突的情节来代表全文。“桃源问津”正发生在渔夫初入桃花源时,推动整体故事的发展,将后文世外仙境的形象传递给读者,成为代表《桃花源记》的较典型的图像。而图像在流传过程中会逐渐形成一种较为固定的图像范式——在瓷器的图像研究中,倪亦斌先生将这类有固定图像范式的内容称为“图像群”,通过对图像群的研究,人们可以了解图像更深层次的内涵。

2 绘画中“桃源问津”图像符号的确立

绘画是中国传统艺术的重要形式,桃花源题材在中国传统绘画中数量众多,“桃源问津”总以相似的图像符号被传承和延续。在“桃源问津”场景中,作为主角的渔夫、渔夫乘坐的小舟、划舟的船桨和被问路的老者等就是图像中重要的识别符号,在此类主题中均被保留和沿袭。

明代张路的绘画作品《桃源问津图》(图1)里描绘着一个手持鱼竿、头戴斗笠的渔夫形象和被问路的长衫老者,两位主角形象明确清晰。另有周围居住在桃源中的村民,从他们的衣着看与世人无异,周围环境绘有茂盛的桃花树,从窗户探出头的妇女表现出新奇的神态,这些细节都诠释了桃源问津的情节。

图1 明 张路 桃源问津图(局部)绢本 尺寸:100.5cmX150cm 中央美术学院藏

纵观桃源题材的绘画,有一个有趣的图像符号贯穿其中,即以“山洞”为入口,将洞口的内外视为两个完全不同的时空,产生“洞中方一日,地上已千年”的意。山洞在道教中有“洞天仙境”的意义,因此这一形象常给故事增添奇异和神秘的色彩。《桃花源记》中“林尽水源,便得一山,山有小口...初极狭,才通人,复行数十步,豁然开朗...”山中小口便是山洞;渔人进入桃源后,村中人“...乃不知有汉,无论魏晋...”强调了桃源人对时间流逝的浑然不知。山洞是带领世人进入仙境的钥匙,对主题氛围的渲染和故事情节的推进都有重要意义。明代画家文徵明的绘画作品《桃源问津图》(图2)中的山洞前有手持船桨的渔夫正试探着入洞口的前行;画家在对故事原著的解读和表达存在时间上的先后顺序,或在洞口,或已经进入桃花源中,但无论如何,山洞洞口、渔夫、渔船等关键性的图像符号一定是被重点强调的。

图2 明 文徵明 桃源问津图 纸本设色纵23cm 横578.3cm 辽宁省博物馆

3 瓷器上“桃源问津”图像的发展和演变

绘画对瓷器上“桃源问津”图像的影响较多体现为画面构图的影响。瓷器上“桃源问津”图像会受绘画中长卷展开的通景式构图方式的影响。明代陆治所作的《桃花源图》画中山洞里渔夫正“遇光而入”,侧重对桃源中“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属”以及源中人怡然自乐的情形。其画面不仅连贯,故事情节性强,而且也突出了“仙境”的神秘氛围。瓷器上“桃源问津”图像的发展和演变主要体现为“问津”图像的突显和对“桃源生活”场景图像的强化。

3.1 “问津”图像的突显

陶渊明的《桃花源记》对历代以图像形式的出现的绘画作品产生了较大影响,绘画作品以此为文本进行不同形式的构图和叙述手法,但无论如何变化,绘画中都呈现了故事中共同的重要信息要素,瓷器上“桃源问津”的典型图式中,以渔父、船、鱼篓或鱼竿、老者及及山洞、桃花、溪水等场景为多,而“问津”图像中人物图像是关键,《桃花源记》中所描绘的桃源内外的人物在衣着和举止上有明显区别,但是在绘画当中的区别却相当有限。这些要素决定了桃源绘画的相似性,尤其是图式的相似性。

瓷器由于受器型的限制,艺术家会将故事中最高潮的情景和重要场景以图像的方式集中突显出来。来自英国巴特勒家族藏清中期五彩瓷盘(图3)共有三位人物,一位背鱼篓的渔父、一位与渔父搭话并将其引入桃花源的老者及身边玩耍的孩童、三人物服饰分别为紫、蓝和绿色装饰。除了三位人物画面中最凸显的是左侧的一条在柳树掩映下半露着的渔船,正是这个景物要素的标志物明确了渔父来到世外桃源的交通手段。瓷盘的左上角处书写诗句:“花飞莫遣随流水,怕有渔郎来问津。”这是来自南宋代诗人谢枋得所作《庆全庵桃花》的七言诗中的两句,诗句与图像形成呼应,使读者毫无悬念地明白图像的表达意图。

图3 清康熙中期 五彩桃源问津图盘高6cm 直径35cm 英国巴特勒家族藏

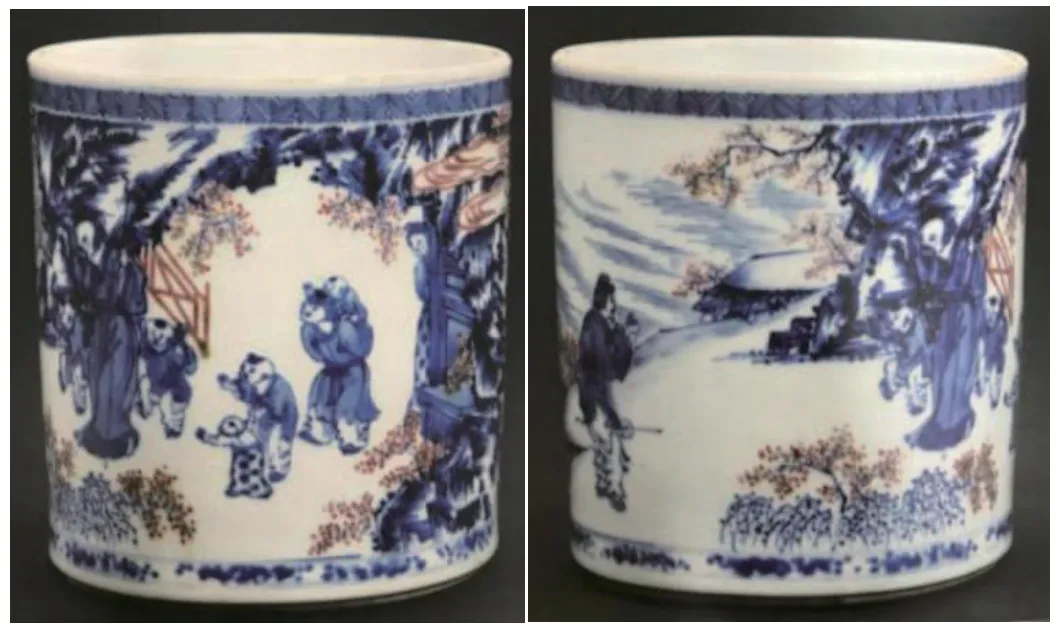

“问津”场景中以桃源屋舍为背景的瓷器数量也不在少数,多出现在明晚期至清代。这一类背景将“渔人问津”情节置于屋舍、庭院中,相比山水中的问津场景,更具世俗意味。清康熙青花釉里红人物故事笔筒(图4),从渔夫、携童老者的图像范式可以判断其主题。筒身所绘问津场景的背景中添加了房舍和栅栏,村妇躲在屋旁观察来者的新奇神态表现源中人对当世的未知,点缀以红色栏杆,画面俨然一副乡村生活之景。桃花源不仅有世外仙境的形象,也有世俗中安宁避世的意味。

图4 清康熙 青花釉里红人物故事图笔筒 高14.5cm 北京故宫博物院藏

3.2 “桃源生活”场景图像的强化

清乾隆时期有一件青花夹洋彩通景“桃源图”双耳活环大瓶(图5),以通景式的构图表现了一幅“桃园隐居图”。图像围绕瓶身一圈,平铺展开可见整体绘山水桃树,亭台楼阁,隐居桃源的场景逐一表现在装饰图像中,与绘画的表现手法无异。此类图像虽无明确的问津场景,却旨在表现桃花源中的隐居神仙生活,亦可做同类题材分析。画面中有避世于桃花源的人们或坐船出游,或站在桃花树下高谈阔论,或是围坐一起饮酒作乐。其中人物穿着打扮道骨仙风,不同于世俗化的村民,是对隐逸桃源生活的向往(图6 左图)。明代仇英有《桃源仙境图》,其中近景有三位白衣仙人围坐听琴(图6 右图)与瓷瓶中三位文人围坐饮酒的场景亦有异曲同工之处。作品中三位白衣仙人坐在溪边,一人抚琴,一人倾听,另一人手舞足蹈,很是投入。旁边的童子静静伫立,仿佛也被琴声吸引,宁静虚无的景象跃然纸上。而瓷器中的三位是一同饮酒,童子端着酒壶,似乎随时等待上前添酒。相对绘画的云雾缭绕,仙气飘飘,瓷器中屋舍游船的点缀更具世俗意味,三位文人围坐喝酒的设定也更合乎画面氛围。可见,瓷匠对此类模式的图像创作,同时借鉴了绘画的构图形式与内容,为塑造隐逸的世外桃源注入新的思想与方式。通过武陵渔人行踪这一线索,把现实和理想境界联系起来,通过对桃花源理想生活场景图像的再现来表达对安宁和乐、自由平等生活的向往。

图5 清乾隆-御制青花夹洋彩通景“桃花源”图双耳活环大瓶与平铺图像 高 55.2cm

图6 左图:清乾隆-御制青花夹洋彩通景“桃花源”图双耳瓶(局部)右图:明 仇英《桃源仙境图》(局部)绢本设色 天津博物馆藏

4 结语

图像是探究历史的重要证明,它与文字共同叙述了历史长河中社会发展的进程,相辅相成,缺一不可。瓷器作为中华文化的瑰宝,自产生起就有着独特的作用,作为社会文化的载体,它蕴含着巨大意义。研究瓷器上的图像叙事,不仅是对各类艺术发展轨迹的认识,也是对中华传统的传播与延续。《桃花源记》作为传统文学,表现出对理想世界的追求与向往至今仍为我们所用。将《桃花源记》转变为图像艺术的形式使其更具传播性。同时从图像叙事的角度来看,瓷器中桃花源题材的桃源问津图像在流传中具有固定范式,而这一范式在社会的进程中不断发展和演变。