浅谈傅山的“宁拙毋巧,宁丑毋媚”

2020-12-11李文桐

□李文桐

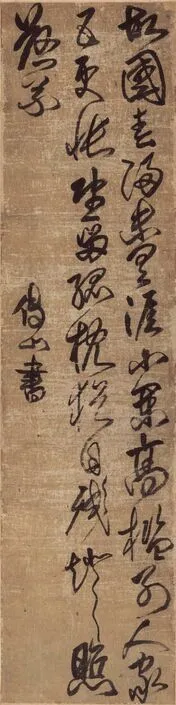

《司空图诗一首》 清·傅山

傅山作为遗民由明入清,明亡后由于反清而被捕入狱,出狱后便归隐山林,境遇和心态发生了极大的变化,世事的变故对其书法风格的形成起到了决定作用。他在《训子帖》中提出:“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排,足以回临池既倒之狂澜矣。”简洁而有力的论述,与当时重视乖巧、优美、精致、和谐的传统帖学审美理想形式形成了鲜明的对比。傅山认为,颜真卿的书法具有“支离”的特质,现在看来,他正是在比较了颜真卿和赵孟的书法之后,才提出了“四宁四毋”的美学观。颜真卿代表的是拙、丑、支离、率直,赵孟则体现了巧、媚、轻滑、安排。所谓拙、丑,并非简单意义上的美丑,或者好看与不好看,它应该是一种审美理想,一种看到了“二王”至赵孟之后帖学的末路,需要有新的元素和概念来对传统书法进行变革。

在书法的发展历程中,以“二王”为代表的精致甜美书风一直主导着书法艺术的发展,后继之学多致力于此并不断发扬光大,社会上下无不认其为正统,其独尊地位不曾受到挑战。然而,明清之际一些书法家在取法古拙质朴的古代金石铭刻书法之后,情况开始发生变化。书法家们开始偏离自古以来所信奉的经典,他们不甘被动地接受,而是积极地参与到书法创作之中。不仅如此,书法家们的创作也不再拘泥于单调的经典样式,而是对“二王”谱系的风格样式给予了更多关注。尤其是金石学的兴盛,大量古代碑版石刻被发现和研究,后经阮元、包世臣、康有为等人推波助澜,最终确立了碑学的历史地位。在碑学发轫之初,傅山以其卓然的学术成就、书画造诣及独特的历史眼光,在各种书体之间做出诸多尝试,使之在碑学思潮萌芽时期起到了重要作用。

傅山“四宁四毋”的书学主张,讲的不只是书法奥妙,也是他做人的准则。他在《霜红龛集》中说:“作字先作人,人奇字自古。纲常叛周孔,笔墨不可补。”这种人格精神在其作品中表现得非常明显,并且使他的书法思想和创作风格都发生了很大转变。傅山青少年时期曾受赵孟书风的影响,后对赵书大力批判。作为遗民,傅山对赵氏作为二臣甚是轻蔑,不免有因人废书之嫌,这种心态上的转变必然引领其对自身书法创作风格的改变。傅山在其书法理论中提出的重要审美标准——“宁拙毋巧,宁丑毋媚”,在当时的社会背景之下是非常有胆量的。巧,精巧也;媚,娟秀也。傅山对此做出了全面否定,提出了丑拙之美的重要标准。这一理论,并非以他个人的志向趣味信口所言,而是一种具有典型意义的意境美。长期以来,这种观念隐含在艺术发展的历史长河之中。

老子主张的“大巧若拙”,是先秦美学中充满辩证法的论述。自称“老庄之徒”的傅山提出“四宁四毋”,正是发展了老子的这一学说。真正聪明的人不擅显露自己,从表面看来好像笨拙,其实是谦虚的一种表现,这也正是中国古今文人具备的优秀品德之一。受晚明浪漫主义书风的影响,傅山崇尚人格魅力的倾向在其书法作品中得以体现。在他的作品中,我们能够感受到其真性情的流露:时而激情洋溢,时而婉转流畅,通篇起承转合、随机应变的创作能力令人叹为观止,人格精神在书法作品中体现得淋漓尽致。

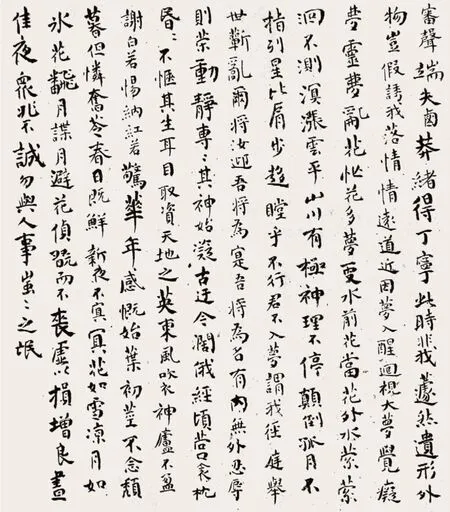

《楷书春日小赋册》(局部) 清·傅山 天津博物馆藏

傅山书学思想上的多元性,为清代倡导碑学提供了理论上的准备。从巧到拙、从媚到丑,其书法观念的转变也赋予了书法审美新的内涵,为后世提供了审美的新思路,为清代碑学的发展提供了重要的美学启示。因此,傅山在书法史上的贡献是不可磨灭的。

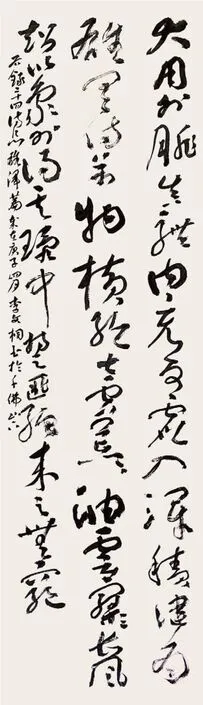

《节录二十四诗品》 李文桐