我的爷爷是华工

2020-12-10刘重来

刘重来

从1914年7月至1918年11月,爆发了历时4年零3个月的第一次世界大战。这次世界大战是由英、法、俄等国组成的协约国与由德国、奥匈帝国等国组成的同盟国为重新瓜分世界和争夺殖民地而爆发的一次空前规模的大战。有学者称:“一战是人类现代战争之始。”

这次大战的主战场在欧洲,但涉及到欧、亚、非三大洲。参战国达36个,双方动员的兵力达7500万人,而死伤军民达3000万人以上。这次大战给全世界造成了历史上空前惨烈的灾难。

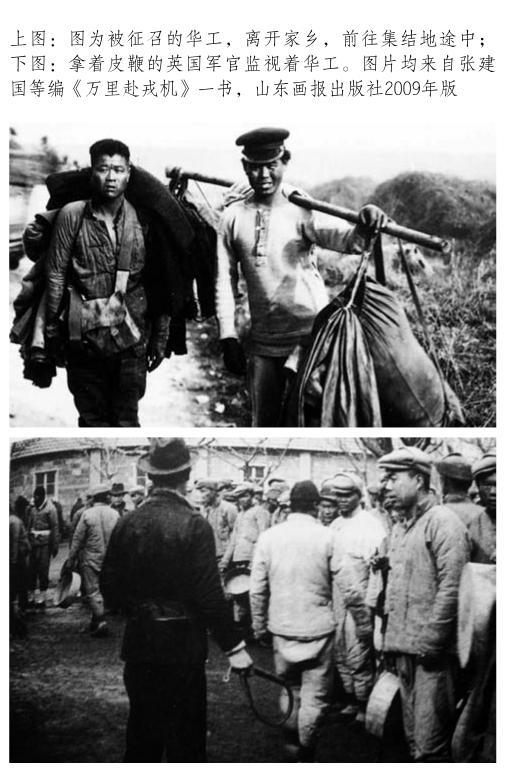

然而谁能想到,在这次世界大战中,竟有14万华工(绝大多数是中国的贫苦农民)被英法招募到欧洲,一部分在工厂、矿山工作,一部分在前线为协约国军队挖战壕、修工事、运弹药、铺路架桥、运送伤员、掩埋尸体、清除地雷等等。总之,在炮火连天的欧洲战场上,干着最苦最危险的重活。

我的爷爷刘继孟(1889~1948),一个山东青州偏僻乡村的穷苦农民,就是这14万华工中的一个。

一、一张来自法国的照片

在我家,至今还珍藏着一张老照片。这张老照片历经了100多年沧桑岁月和无数亲友的抚摸传看,已发黄皲裂,十分破旧了。

这张照片是我的爷爷刘继孟于1917年冬天从法国里昂寄到他的家乡——山东益都(今青州)以西25里一个叫潘村的地方。照片放在信封里,而收信人则是我的奶奶,一个当年20多岁的普通农村妇女。

据我奶奶说,当这张照片从欧洲寄到潘村时,在这个偏僻闭塞的小山村引起了不小轰动。因为在那个年代,农民连饭都吃不饱,哪有闲钱去照相。照片在当时的农村可是个稀罕物。更何况这张照片还是从不知有多遥远的欧洲寄来的,那就更稀奇了。

原来就在半年前,爷爷和一大批山东农民被法国政府招募到欧洲当华工。这是他到达欧洲后不久,为了怕家人担心,特地在法国里昂一家照相馆照了一张相寄回老家。

让村里乡亲们更惊奇的是,照片里的爷爷竟然穿戴着山东农村里的乡亲们从未见过的洋服洋帽皮鞋,脖子上还围着围巾,虽然一眼看上去就质地粗劣,但与几个月前还土头土脑,穿着破衣烂衫,腰间用根草绳胡乱一捆的爷爷判若两人。

这张照片也是爷爷一生中唯一的一张照片。我从未见过爷爷,因为他于1948年就在山东病逝了,死时还不到60岁,而我那年才7岁,跟父母在重庆,所以这张照片也是我对爷爷唯一的印象。

二、“以工代兵”——华工之缘起

1914年第一次世界大战爆发时,距清王朝被推翻还不到3年,中国仍处在社会动荡、军阀割据、列强欺凌、民生凋敝、百废待兴的严酷局面。在內忧外患的沉重压力下,民国政府为了不被卷入这场大战,几经掂量权衡,决定采取中立立场。

然而随着战局的变化,民国政府中的有识之士也在左右权衡中选择站位。如总统府秘书长梁士诒就认为德奥等国与经济、军事实力更强的英法开战,是自不量力,不会有好下场。为了表示对协约国的支持,梁士诒提出了“以工代兵”的主张。其理由是:“中国财力兵备不足以遣兵赴欧,如以工代兵,则中国可省海陆运输饷械之巨额费用,而参战工人,反得列国所给工资,中国政府不费分文,可获战胜国之种种权益。” 1

梁士诒“以工代兵”主张,得到北洋政府的赞同。1915年,北洋政府制定了“明守中立,暗示参加,以工代兵”的方案。此方案也深得英法等协约国的欢心,因为此时世界大战正进入白热化阶段,英法军队伤亡惨重,不仅兵员十分紧张,而且后方的工厂、矿山、兵工厂也劳动力奇缺,他们自然十分愿意在中国招募华工以补充劳动力的不足。

由于北洋政府最初的中立立场,英法在中国招募华工是秘密而低调进行的。随着战局的逐渐明朗,协约国的胜算越来越明显,特别是1917年2月德国潜艇在地中海击沉载有1000多名华工的法国轮船,造成540名华工惨死,这一事件激怒了中国人和北洋政府。3月14日,北洋政府宣布站在协约国一边,与德国断交,又于8月14日向德国和奥匈帝国宣战,并表示愿意派军队赴欧参战。

英法等国认为中国军队素质不高,装备落后,不适应现代战争。但中国却有大量的,用之不竭的,能吃苦耐劳的劳动力,这正是他们所急需的。因此从1917年3月中旬起,英法等国在中国开始公开、大规模、大张旗鼓地招募华工。

而我的爷爷刘继孟就是在这个时候被招募为华工而从山东农村奔赴欧洲战场的。

三、招募华工偏爱山东人

英法在中国招募华工,范围涉及河北、山东、河南、江苏、湖南、江西、广东、广西等10余个省。但他们更愿意招募山东人。其理由一是山东的纬度与法国相近,气候环境相似。山东人到了那里,能很快适应环境而避免出现水土不服现象;二是山东威海有英国的租界和码头,便于华工在那里集中培训和集结乘海船赴欧;三是在外国人眼里,山东是孔孟之乡,礼仪之邦,民风淳朴,人心向善,循规蹈矩,本分求稳;四是认为山东人身材高大强壮,“守纪律、听指挥、能吃苦、不怕死,吃饭不挑食,管饱就行” 2等等优点,十分符合他们的招募条件。

正因为如此,在第一次世界大战中,协约国在中国共招募了14万华工,其中山东人就达8万多人,超过整个华工人数一半以上。

外国招募华工去欧洲的消息不胫而走,很快就传到了我爷爷刘继孟的家乡——山东益都西25里的潘村。这个仅有几十户人家的小山村顿时沸腾起来。那个年代,潘村的农民绝大多数都是文盲,也绝少出过远门,根本不知道欧洲在何方,离潘村有多远,在那边干活有没有危险,而让他们最动心的是英、法招募华工的待遇条件。

当时英法在山东招募华工的条件和待遇,我们从已发现的当时《英国招募华工真诚无欺之布告》中可知其大概。该布告言明:

一、工人每名每月领工资十二元。二、工人每名工资以外另有家属养家费月付十元。三、除工资养家之款以外,工人临起身时每名给安家费二十元,此款将来亦不扣还。四、工头之工资每月十八元,养家费十五元,安家费二十元。五、工人由威海至欧洲及工毕回威海来往之船费皆由英国政府出资。六、工人之饭食、冬夏衣服,住房柴炭灯火以及医药等事均由工局代备,不取分文。七、华人在威海卫招工处报名,身体强壮者自得收用,皆能得以上所述之工资养家等费。3

在这则布告的最后部分,还特意加上了一段更打动人心的内容:“山东省连年屡遭水旱虫蝻兵火各灾,今英国肯出重资招募华工,能使贫苦之地变为富足,贫穷之工人既可生财,其家属又能享福。”这样诱人的待遇条款在中国广大农村,特别是山东农村引起了极大反响。因为当时山东连年遭遇水旱虫灾,加上军匪骚扰、重税盘剥,广大农村已陷入绝境。据我父亲回忆,那时一遇天灾人祸,村里人外出讨饭、卖儿卖女、啃树皮草根、饿殍遍地的情景已不算稀奇。

在那个年代,1块大洋可以买30斤上等大米或10斤猪肉。当时一个壮劳力,在国内拼死拼活干上一个月,也不过有4至5块大洋的收入,而若能当上华工,每月竟有20多块大洋的收入。这样的待遇,对于长年累月吃不饱饭,揭不开锅的山东穷苦农民来说,实在太诱人了。

正因为如此,英法招募华工的消息传到老家,自然在小小的潘村引起了轰动。除了几户较富足的人家外,几乎所有人家的壮劳力都报了名。我爷爷刘继孟也是其中的一个。

爷爷之所以积极报名去当华工,除了想以此养家糊口外,他还有一个最大的心愿,那就是想借此攢些钱让他的两个儿子,即我的伯父(当时六七岁)和我的父亲(当时只有三四岁)能上学读书。因为爷爷非常清楚,只有让两个儿子读书成才,才能彻底改变两个儿子的命运和全家的贫困状况。

英法等国对招募的华工身体素质要求很高,体检十分严格。而我爷爷刘继孟个子小,由于家穷,常常吃不饱饭,面黄肌瘦。为了能应征当上华工,他在体检时,故意表现出精神抖擞的样子。外国人看他虽然瘦小,但很机灵,精神状态不错,竟然通过了体检,这使同村那些牛高马大的壮汉们很意外。

四、刻骨铭心的生离死别

山东是孔孟之乡,自古就有“父母在,不远游”的传统风俗。不到万不得已,农民是不肯背井离乡,远走异地的。更何况这次是到谁也不清楚有多么遥远和陌生的欧洲了。特别是这次远行,何时才能回来?是否能活着回来?很可能就是一场生离死别。

爷爷刘继孟和同村伙伴们是1917年夏天去欧洲的。走的那天,家人及乡亲们把他们送到村口。据我奶奶说,当时她的小儿子,即我的父亲刘兆吉才3岁,光着屁股跟在大人后面(那时贫穷的山东农村,夏天小孩子都光着身子)。得知父亲要出远门了,他哭喊着,紧紧拽着父亲的衣服不让走。家人和亲友们见此情景也都流下了眼泪。爷爷一行人都走出了村子,我的父亲还在后面哭喊着追着,爷爷也很难过。怎么让儿子回去呢?他抬头看见道旁有棵大榆树,这种树的叶子是可以吃的,家里揭不开锅时,常常采摘来吃。于是爷爷放下行李,爬上大榆树,折下一大枝榆树叶,叫我父亲扛回去,让奶奶蒸榆叶馍吃。我的父亲才含着眼泪,恋恋不舍扛着那枝榆树叶回去了。

后来爷爷说,他到了欧洲后,经常想起小儿子光着屁股扛着一枝榆树叶,含着眼泪,一步三回头的情景。每想到此,他就泪流满面,暗下决心,不管多苦多累多危险,也要为孩子多挣点钱,让他们能吃饱饭,能上学读书。

爷爷和同村的伙伴们被集中到了威海卫,按军事化编队培训。英法军官在他们的手腕上钉上一个刻有本人中外文姓名和编号的铜圈。这个铜圈就是华工们在欧洲的身份凭证,也是他们工资发放、任务分配、住宿安排等等的凭据。这个铜圈任何时候都得箍在手腕上,只有在回国解散时才用机器将其拆开取下来。

五、“海上浮动的地狱”

很快,爷爷和他的伙伴们就从威海卫登上了去欧洲的海轮。为了躲避德军的飞机轰炸和潜艇的偷袭,他们乘坐的海轮,要经太平洋,抵达加拿大温哥华,再乘火车横跨加拿大,在大西洋海岸再登船,最后抵达法国,旅途长达三个月以上。

这三个月的旅程,对于这些华工来说,简直就是一场人间地狱的煎熬。爷爷和华工们都被安排到黑暗、潮湿、封闭的底舱。为了多载华工,舱内搭了三层硬卧铺。由于人多拥挤,空间狭小,空气不流通,加上饭食粗劣,限制行动自由,不少人都生病了。

特别是像爷爷这些来自山东中部山区的农民,过去从未见过大海,也未坐过海船,遇到风暴,海船在大海中颠簸起伏,几乎人人都晕船呕吐,生不如死。而海船上无医无药,一些华工还未到达欧洲就悲惨地死在船上,尸体被一具具扔进大海。据说这些运送华工的海船后面常常尾随着鲨鱼,争吃华工的尸体。

当这些被形容为“海上浮动的地狱”的海轮终于到达目的地时,几乎每个华工都像得了一场大病,筋疲力尽奄奄一息,不少华工都要靠人搀扶才下得了船。然而还没等他们稍稍喘口气,就被驱赶到了炮火连天的欧洲战场上去干活了。

六、“世界一流工人”的悲惨遭遇

在欧洲战场,爷爷和其他华工们在英、法军官的监管下开始了劳累且危险的工作。华工们每天工作10小时以上,挖战壕、修工事、装卸物资、运送伤员、搬运尸体。他们吃苦耐劳、勇敢顽强,不叫苦,不叫累。特别是欧洲寒冷多雨的冬天,华工们有时淋着雨干活,有时不得不赤脚浸泡在冰冷的泥浆里干活,不少工人的腿脚因冻伤感染,不得不截肢。

更为惨痛的是,华工们冒着枪林弹雨在最前线修工事,挖战壕时,战场有时突然发生大变,敌军冲了过来,华工来不及撤退,只好用手中的铁橇、铁锹与敌军拼死搏斗,不少华工惨死在战壕里。4如1917年在法国皮卡第的一场战斗中,华工为了保护负伤的英国军官,用手中的工具同冲入阵地的德军搏斗,当援军赶到时,华工大多已战死。5

华工的勤劳勇敢,不畏艰险,不怕牺牲的精神连英法将领也十分感动。1917年,协约国联军总司令,法国元帅福熙说:“华工是世界一流工人,也是出色士兵的材料。他们在现代炮火下,可以忍受任何艰难,保质保量完成各种任务。” 6而当时英国陆军大臣、首相劳合·乔治在他的《战争回忆录》中也大赞华工:“华工个个强壮如牛,你会吃惊地发现,有的华工夹起重达三四百磅的一大块木材或一捆卷铁板健步如飞,好像这些重物轻如普通石块一般。” 71918年,法国上校冈德雷说:“华工个个都是守纪律,聪明优秀的工人。” 81917年12月,英国《泰晤士报》称赞华工“是最好的苦力” 。9

然而这些被赞誉为“世界一流工人”和“最好的苦力”的华工们面对的却是歧视、屈辱和虐待。由于根深蒂固的种族偏见,那些监管华工的英法军官对华工态度都很粗暴,特别是华工营中的英国军官,“动辄恶语相向,拳棒相加,待如猪狗;出现纠纷,往往不问究竟,轻则体罚毒打,重则开枪彈压” 。10据法国努瓦耶勒居民回忆:“英国人抽着马鞭监督他们工作,中国人很快被当地人认为是俘虏。” 11

华工们住在拥挤、简陋的工棚里,四面透风,到处漏雨,生活条件恶劣。如1919年7月,法国劳工指挥部的负责人在考察了一处华工营的宿舍后,在报告中说:“状况绝对悲惨。帐篷都破旧不堪,还渗着水。营地本身建在一个洼地上,简直就是个张着大口的泥泞池塘,根本无法走动。” 12连中国驻法公使馆负责华工事务的官员也感慨地说:“绝不会有人反对说,华工太不被当人看了,没有一个法国人会接受这样的待遇。” 13

而在伙食上,供应的饭食不但粗劣,而且还吃不饱。华工们一天工作10个小时以上,常常是饿着肚子干活,晚上饿得睡不着觉。爷爷曾对我父亲讲过一件事:和他同村的一个华工伙伴,长得高大魁梧,干活也很卖力,自然他的饭量也特别大。但法国军营供应的粗劣面包常常填不饱他的肚子。有时他实在忍受不了饥肠辘辘,就偷偷溜进伙房偷吃,被发现后吊起来打,不久就被折磨而死。当爷爷他们从欧洲回到老家潘村后,那家人见同村去欧洲的伙伴们都回来与家人团聚,唯独自己的亲人死在海外,都嚎啕大哭。当时农村的习俗,人死异域不得归葬是大忌,所以这家人将死者的几件衣物放入棺中悄悄出殡安葬。

爷爷刘继孟和华工们在欧洲战场遭受的苦难今天的人们是无法想象的。从他自法国寄来的那张照片就可以看出来,当年爷爷才28岁,正是精力充沛、风华正茂的年纪。但照片中的他没有一丝笑容,一脸饱经风霜、疲惫憔悴的样子,哪里像个20多岁的小伙子。爷爷没活到60岁就去世了,这与他在欧洲当华工的悲惨经历有很大关系。

七、落叶归根 返回故乡

1918年11月,第一次世界大战终于以协约国的胜利而告终。法国政府宣布:“凡参加这次战争的华工,每人发给奖金,并由法国政府安全护送返国,如果愿意留在法国,政府将无条件协助辅助就学就业。” 14

法国政府的这一公告对华工来说,诱惑力很大。欧洲虽饱受战争创伤,但生活水平毕竟比当时的中国要好得多,特别是比起山东农村更要好得多。而此时的欧洲因战争伤亡惨重,劳动力奇缺,要在欧洲找个工作安个家并不是难事,何况还有法国政府声称要“协助辅助”华工们“就学就业”呢。

然而华工们除了极少数人愿意留在欧洲外,绝大多数都有强烈的家国情怀,恨不得马上返回故乡。爷爷更是归心似箭,因为他知道家里的亲人都眼巴巴盼望着他的归来,更重要的是他还要实现自己的心愿:用自己在欧洲战场九死一生挣来的钱让两个儿子上学读书。

1919年夏,爷爷和同村的华工们终于回到了家乡。据我奶奶说,当爷爷一行回到潘村时,全村老小都涌到村口迎接,鞭炮声响彻云宵。当爷爷看到我的曾祖父母时,当即长跪不起,泪流满面。同村的华工们也对着自己的长辈纷纷跪下来,有的嚎啕大哭起来,只有他们才心里明白,能从遥远的欧洲战场归来,是多么不容易。

我的曾祖父母看到因长期劳累而憔悴疲惫、瘦弱不堪的儿子,也忍不住痛哭起来。据我奶奶说,那天整个潘村的人没有不哭的,哭声震天动地,仿佛要把小小的潘村掀翻一样。

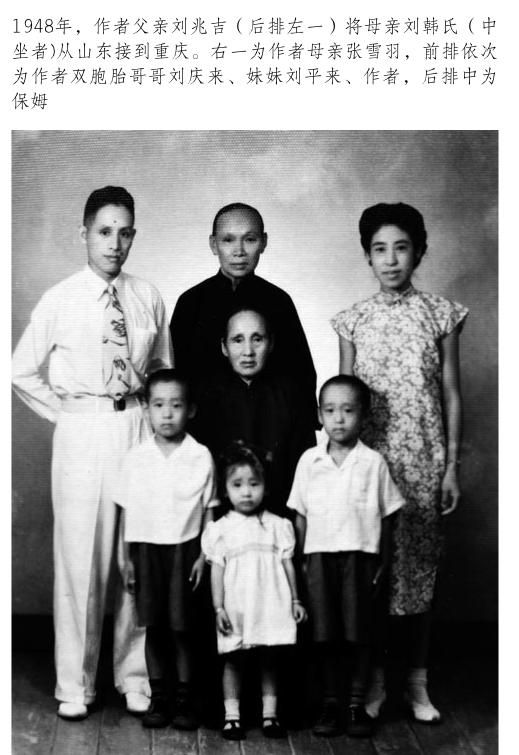

令人欣慰的是,爷爷用当华工积攒下的钱供两个儿子上学读书的心愿总算是部分实现了:我的伯父和父亲都上了小学。但当两人小学毕业时,剩下的钱只够一人继续升学。爷爷决定让大儿子刘人山到益都县城一家药房当学徒,而让小儿子,即我的父亲刘兆吉继续读初中。

然而当我父亲初中毕业时,爷爷所积攒的钱不但用光了,还欠了债。父亲只好去考不收学杂费,还管吃饭住宿的济南第一师范。师范毕业后,父亲在山东周村、蓬莱等地教小学、中学,积攒了一点钱,又于1935年考上南开大学,以后在高校任教几十年,成为我国知名的心理学家。我的伯父后来在抗战时参加了新四军,靠着苦学来的医术,还当上了野战医院院长,解放后出任无锡市卫生局局长。

追本穷源,如果没有当年爷爷刘继孟去欧洲战场当华工积攒下的第一桶金,就不可能有我伯父和我父亲后来的人生。爷爷在欧洲经受的苦难终于得到了回报,九泉之下,可以含笑瞑目了。

八、不应被忘记的历史

提起我爷爷和14万华工赴欧洲战场参加第一次世界大战的历史,是几十年来几乎被忽略被遗忘的历史。笔者在大学是学历史专业的。但在南开大学历史系5年(1959~1964)中,无论是教科书中,还是老师在课堂讲授中,都从不曾提起华工赴欧之史实。

1919年,华工们在回国前,曾为死难的华工兄弟们举行追悼会,会上挂起的挽联是:“血洒欧西壮世运,魂返祖国挽神州”。横批是:“流芳百世” 。15然而令人遗憾的是,仅仅过了几十年,人们就把他们忘记了。哈佛大学徐国琦教授十分痛心地说:“第一次世界大战爆发,欧洲笼罩在一片血雨腥风之中。应募的数万华工从中国威海出发,漂洋过海,远赴欧洲,为拯救英国、法国和比利时的命运而出生入死。然而,他们去了,他们努力了,他们回来了,后来他们却被集体遗忘了。” 16

幸运的是,近些年来,从中国到世界,又开始重新记忆、怀念这14万华工的壮举,高度评价他们在历史上的贡献。如2017年11月15日,第一次世界大战华工群雕像在比利时波普林格市布思本村落成。这里埋葬着13名牺牲的华工,且都是来自山东。波普林格市市长在致词中说:

历史过去了一百年,许多西方人并不知道在一战历史上曾经有过“中国劳工”这一特殊的团体。他们不畏艰辛与牺牲,为协约国的胜利奠定了基础。中国人民不会忘记他们,西方国家也不应该忘却这段历史,要珍惜来之不易的和平。 17

中国驻比利时大使在致词中对华工的历史功绩给予了高度评价。他说:

华工是中华民族为摆脱近代中国半殖民地半封建社会,为获得平等国际地位进行的各种尝试中最艰难的一种。华工在一战前线发挥了重要作用,是“关键时刻加在战争天平上的关键力量”。是中国战后跻身战胜国行列,争取国际发言权的决定因素。 18

应该说,100多年前14万华工奔赴欧洲战场参加第一次世界大战,是近代中国首次走上国际舞台的历史,是不可忽略更不可忘记的历史。

14万华工用生命和血泪铸就了这段感天动地的历史,而我的爷爷刘继孟就是其中的一人,我为我的爷爷感到骄傲与自豪。

注释:

1.《一战战场上14万中国人:血汗和牺牲却没有换来公正》,《北京日报》2017年9月19日。

2.张建国等主编:《万里赴戎机——第一次世界大战参战华工纪实》,山东画报出版社2009年版,第39页、41页。

3、4、5、6、7、8.张建国等主编:《万里赴戎机——第一次世界大战参战华工纪实》,山东画报出版社2009年版,第48页,第77页,第134页,第129页,第132页,第129页。

9.[法]马骊编著:《一战华工在法国》,吉林出版集团有限责任公司2015年版,第214页。

10、11、15、16.张建国等主编:《万里赴戎机——第一次世界大戰参战华工纪实》,山东画报出版社2009年版,第67页,第73页,第179页,第1页。

12、13.[法]马骊编著:《一战华工在法国》,吉林出版集团有限责任公司2015年版,第198页。

14.《百年记忆:14万华工军团赴欧参加一战,数万人没回来》,《史粹》2016年11月16日。

17、18.刘军:《不能忘却的记忆——第一次世界大战华工群雕塑像揭幕式纪实》,《光明日报》2017年11月22日。

(作者为西南大学汉语言文献研究所教授、重庆市人民政府文史研究馆馆员)