构建深度课堂的“两支架”“三路径”

2020-12-10颜世民李永民

颜世民 李永民

【摘 要】构建指向学生发展的深度课堂,需要搭建核心问题和思维导图两个教学支架,提供追问、评价、反思这三条实施路径。如此,深度学习才会真正发生,学生的高阶思维才能得以发展。

【关键词】深度课堂;教学支架;实施路径

深度课堂是指通过深度学习,促进学生发展的课堂。深度学习是以高阶思维的发展和实际问题的解决为目标,以整合的知识为内容,积极主动地、批判性地学习新的知识和思想,并将它们融入原有的认知结构中,且能将已有的知识迁移到新的情境中的一种学习。[1]深度学习是一种基于理解的学习,“是形成学生核心素养的基本途径”[2]。要想构建指向学生发展的深度课堂,就需要搭建核心问题和思维导图这两个学习支架,提供追问、评价、反思这三条实施路径。如此,深度学习才会真正发生,学生的高阶思维才能得以发展。

一、搭建两个学习支架:核心问题、思维导图

(一)巧设核心问题,精准思维靶向

核心问题是基于课时核心知识及学生认知水平、关注核心素养、引领探究活动的情境性问题,具有靶向思维、抓本质、少而精、挑战性强的特点。深度课堂往往是围绕1~2个核心问题展开的,核心问题是衡量学生深度学习的重要砝码。核心问题的设计与使用要具有精准的思维靶向,需要注意四点:一要设计好“问题链”,即把核心问题分解成与之紧密相连、系统呈现的一组“卫星”问题。二要给予学生充足的思考时间,即根据核心问题及“卫星”问题的难度,恰当赋予学生思考、探究的时间,这是决定深度学习发生的重要条件。三要给予学生适度的压力,即提前告知学生用自己的语言表达观点,进行分析,展示解决问题的过程,以督促学生集中精力、积极思考,为深度学习做好准备。四要教给学生合适的思维方法,使之能够从“是什么”“为什么”“怎么办”等角度探究问题的来龙去脉,多角度地理解、感悟、分析、综合问题。

以人教版数学二年级上册《用1、2、3能摆出几个两位数》一课为例,教师通过分析提炼出该课时的核心问题——怎样摆才能不重复,不遗漏呢?课上,教师先出示了一种无序的摆放办法,然后提供了一组“卫星”问题: “老师是无序摆放的吗?你是有序摆放的吗?有序摆放能解决重复和遗漏的问题吗?你会怎样有序地摆一摆?”接着,教师给予学生适度的时间去观察、探究如何才能有序地摆,其思维经历了“是什么:无序”—“为什么:未按顺序摆”—“怎么办:按从小到大的顺序反复摆”的认识过程。核心问题作为学习支架,精准引导学生与教材对话、与自身对话、与生活对话,提升了思维品质,促进了深度学习。

(二)构建思维导图,串起思维的“葡萄梗”

如果核心问题是引导学生走向深度学习的显性路标,那思维导图就是串起学生思维的“葡萄梗”,是促进深度学习发生的有效工具。

思维导图也叫心智图,它通过图文并重的技巧,把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来,实现了思维的可视化,激活了人类大脑的潜能。思维导图改变了学生的学习方式,提高学习能力和学习效率;改变了学生单线思维的状态,培养了发散性思维能力,启发了联想和创造的能力,有利于增强学生的深度学习能力。不难看出,思维导图是促进深度学习发生的革命性工具,是落实深度学习的脚手架。

思维导图要一目了然、层级清晰、形象具体,以训练学生的发散性思维。此外,教师还要引导学生把思维导图的内容讲解给其他组员听,不断思考、完善、吸收、创新思维导图,从而提高思维的深刻性、灵活性、独创性、批判性、敏捷性和系统性。

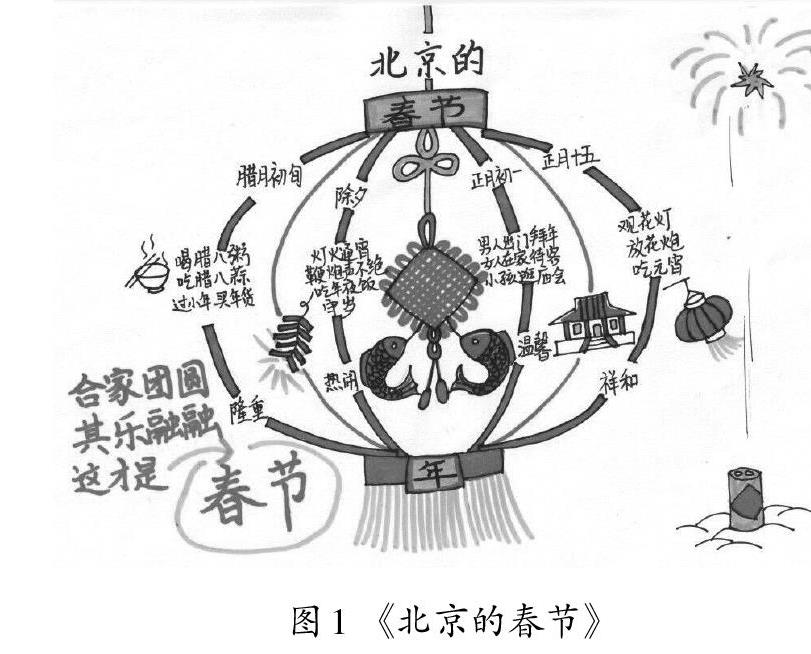

以统编语文教材六年级上册《北京的春节》一课为例,教师让学生用思维导图梳理课文内容。学生制作的思维导图将课文“从腊月初到正月十九”的传统过年过程清晰明了地梳理出来(见图1),并把老舍笔下“北京的春节”与自己过年的实际经验进行融合,用灯笼、中国结、鲤鱼等文化符号实现了新旧知识、书本知识与生活经验的有机结合,把学习引向深入。

二、提供三条实施路径:追问、评价、反思

(一)追问,追出思维的新线索

追问是指追原因、问下落。它是基于前次提问的补充和深化,是课堂教学必要的环节和手段。追问指向学生思维的深度和广度,它着眼于新线索的发现、思维的一以贯之,对提高学生的认知能力,促进学生深度学习有着不可忽视的作用。

以统编语文教材五年级下册《威尼斯小艇》一课为例,教师让学生在文中找出能体现船夫驾驶技术好的语句,然后提问:“你能用四个字概括出船夫的驾驶技术吗?”学生回答:“技术高超。”教师追问:“如果你乘坐这小艇,会有什么感觉?”学生围绕“技术高超”,展开想象,把文中的语句转化为自己的语言,答案精彩纷呈。教师呈递进式的追问是基于前次提问的延伸和拓展,是对学生理解文本、启发想象的再次补充和深化。

追问有着其他提问技巧不可企及的优越性,使教学视线由过去的关注学习结果转向关注其学习过程,极大地调动了学生学习的积极性和创造性,促进高阶思维的发展。

(二)评价,评出思维的新视角

评价,这里特指学生对同学的回答结果做出的课堂评价。这种评价不能局限于回答的对错,不能仅用“好”“不错”等模糊的词语匆匆带过,而要从有利于学生用心倾听、深入思考、认真研判的视角进行评价,促进学生深度学习的发生。

例如,五年级A学生在语文课前,用5分钟时间与大家分享了自己阅读《丁丁当当》一书的心得,教师安排B学生进行评价。B认为:“A的声音洪亮,表情自信,表达流利、清晰,感情真挚,我听得津津有味。从他的分享中,我知道了丁丁和当当是一对傻子兄弟,因赶集走散,当当被拐卖,丁丁被逼当了矿工,他们都执着地想找到对方。老渔翁救了丁丁一命,并教会他赶鱼鹰,教育他要善待别人;当当在大雪天救了酗酒的画家,画家帮他找到了哥哥丁丁,一起回到了家乡。我觉得尽管丁丁和当当傻,但他们有勇气,有爱心,坚韧执着。我们作为正常人,怎么能不如他们呢?我也要做一个有勇气、会坚持、有爱心的人。从他的分享中,可以看出A非常爱读书,我要向他学习。”B首先对A分享过程中的外在表现做出评价,再谈通过分享获取的信息和启示,最后评价A的阅读态度,由此意识到读书的重要性。这样的评价才是有价值、有深度、有意义的。

(三)反思,省出思维的新维度

学而不思则罔,思而不学则殆。反思是促进学生深度学习的利器,也是智慧成长的关键点。因为反思能省出思维的新维度,能把学习经验变成智慧,能实现有效学习。

其中,“一课三思”就是提高学生深思和内化的重要方式,即从课初、课中、课末三个维度反思。其具体操作过程是:课初,依据情境导入,反思与教学主旨相关的链接点;课中,依据学习任务,反思“消化、反芻、拓展”等阶段目标的达成度;课末,借助思维导图,从知识、能力、觉悟等方面进行总结和梳理,反思改进提升的新路径。由此,学生在层层递进的反思中推进深度学习,提升了核心素养。

“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇。”依托两个学习支架、三条实施路径构建深度课堂,旨在让学生逐步领略深度学习的魅力,提升核心素养,成为知识与智慧并存、人格与魅力兼具的优秀人才。

参考文献:

[1]安富海.促进深度学习的课堂教学策略研究[J].课程·教材·教法,2014(11):58-59.

[2]郭华.深度学习及其意义[J].课程·教材·教法,2016(11):26.

(山东省肥城市龙山小学 271600

山东省肥城市凤山学校 271600)