等不来的电话

2020-12-10程华

程华

一串八位数字,一直是我家Wi-Fi的密码,也是电脑的开机密码。熟人问:“这既不像生日,也不像某个纪念日的数字,是随意组合,还是有什么说头儿?”当然不是随意组合。它是一个停用多年的电话号码,曾专属于我和父母。我想以这种方式,让这串令我百感交集的数字,一直存活于我的记忆里,如同与这号码相伴共生的那些人生记忆。

一

多年前,安装家庭电话是一件比较奢侈的事情。我家第一部座机安装于1993年前后。当时家庭电话尚未普及,一部电话的安装费大约是4000元,而那时我的工资不到100元。全家人都说挺贵,但母亲坚持要装,于是咬咬牙装了。

那时候,我、弟弟和父母一起住在重庆郊区的一个厂区宿舍里。我上班的地方在市区,每天早上挤两趟公交车上班,下班回家已是夜幕四合。母亲放心不下我和弟弟,尤其是单身的我。

20世纪30年代,母亲出生在重庆近郊农村,外公是略有薄产的小地主,外婆自然是地主婆。家境还过得去,聪明好学的母亲小小年纪就考上护士学校,毕业后成为西南医院烧伤科的军医。受家庭成分影响,她后来转业到郊区一家小厂的医务室工作,经人介绍认识了在煤炭研究所工作的父亲。父亲来自安徽农村,靠考上大学改变了命运,算得上“根正苗红”。两个吃技术饭的老实人也算门当户对,于是结婚,有了我和弟弟。

或个性使然,或受军旅生活影响,母亲凡事皆求中规中矩:我吃饭偶有叹息,坐姿不够端直,甚至进屋脱鞋后鞋子摆放不齐整,都会招致她的斥责。

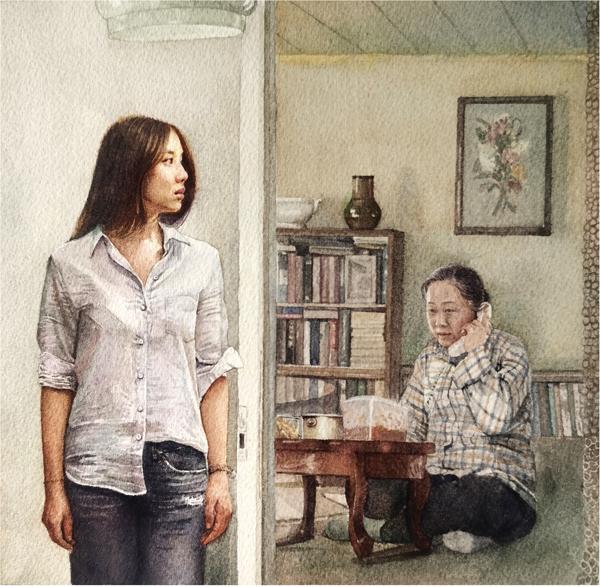

我渐渐长大,母親的管束愈加严格。至我高中毕业,她仍不准我化妆,不准我留披肩发,不准我穿高跟鞋,不准我与男生说笑……在她看似平静实则冷厉的眼神笼罩下,我觉得自己从未有过自由。

直到我大学毕业参加工作,母亲的监管也毫无松懈之势。我清楚,她安电话的主要目的就是方便随时“查岗”。她对我业余时间的严控,我内心抵触,但因自幼习惯了顺从,从不敢表露。我20岁时,随着男友第一次走入我家,冲突终于爆发。

他一离开,母亲就喝令不准我们来往。她举了个例子,说看见他用我家洗脚的毛巾擦他的皮鞋,认为他自私,不是一个有担当会负责任的男人。热恋中的我根本听不进去。他年轻帅气,体贴又有才华,凭什么断定他不能给我幸福?

之后母亲每到下班前就打电话催我回家,甚至提前跑到单位等我。我终于忍无可忍。

一个周末,母亲又打电话到单位,我不接,下班后径自去约会,直到晚上9点才回家。我讨厌她的电话。

家里气氛有些凝重。父亲沉着脸说:“你妈哭了一天,晚饭也没吃。”我一看,她躺在里屋的床上一动不动、一声不吭。我倔脾气也上来了,同样一言不发,并开始绝食。

对峙到第三天早上,母亲红肿着眼睛起床,幽幽地说:“你吃饭吧,妈妈不再管你的事了……”我胜利了。我以两败俱伤的方式赢得了我想要的“自由”。我以为自己在捍卫神圣的爱情,迫不及待地溜出家门,用公用电话告诉了男友这个大好消息。

然而不到两年,这段婚姻就走到了尽头。在独自哭泣了许多个夜晚后,走投无路的我又想到母亲。除了母亲那里,我还能去哪儿?一向严厉且视名节为命的母亲还能容纳我吗?可我真的无路可走了。我迟疑着拨通了那个曾经让我厌恶的电话。

电话响了很久,母亲终于接电话了。我吞吞吐吐地说:“我……我想回家。”

电话那端,母亲沉默半晌才开口,语气平静得有些异常:“早料到了会有这一天,回来吧。”

我忐忑不安地回了家。没有我预想中的气恼与责骂,她只是捋捋我的乱发,一字一句地说:“回妈妈这里来,重新开始!”

我一头扑进她的怀里。我试图用号啕大哭倾泻掉所有的悲楚、羞愧与内疚。

二

几年后,我调到离家几十公里的渝中区上班。那时,我仍一个人过。

新单位没有住房,我只得仓促寻找落脚处。在寸土寸金的渝中区,房租奇高,我每月工资几乎一半贡献给了房东。母亲心疼,提出为我付房租,我拒绝了。我不能再让母亲为我操心。

一个女子独居在外,父母不放心。他们不得已卖掉居住多年的厂区宿舍,倾尽积蓄在渝中区的大坪买了一套两室一厅的小区房。

我可以天天回父母身边了,而父母不得不离开生活了几十年的圈子,远离熟悉的环境,包括那些抬头不见低头见的老邻居。若不是为我,他们怎么也不会在晚年进行这样一场孤独的迁徙。

其时父母已退休,有大把空闲时间需要打发。初入新居,人地两生,母亲有点儿不知所措,除了做家务,整天就东坐坐西摸摸,那部电话又成了她最亲密的伙伴。只要拨通我的电话,她便喋喋不休地说家长里短。

在她的安抚下,我渐渐走出低谷。白天,我们俩通过电话事无巨细地唠叨半天。下班或周末,我们手挽手逛街。我强迫她烫一个让她年轻10岁的发型,拖她去商场买她一辈子都舍不得买的衣服。

渐渐地,母亲的笑容多了起来。她拉着父亲参加小区的老年大学,和老人们一起学电脑、学画画。她开始逐一打电话,邀请从前护士学校的老姐妹、厂里的好邻居来家里做客。

那一段日子挺吵闹,也挺开心。只是,母亲偶尔会在无人造访的夜里,若有所思地说:“你以后还是要成家的。其他都不重要,一定要找个品行好的。还有,你性子急,对方得脾气好能包容你才行呀。”

三

2005年,我有了新家。我的小家在渝北区。

母亲高兴,又不舍,仍然时时打电话来。没别的,就是催我周末回大坪去。

渐渐地,我又开始怕她的电话了。我已单身数年,如今该多享受二人世界。不趁着还没孩子抓紧逍遥,更待何时?可母亲每到周末便打来电话:“回来哟!我做了你们最喜欢吃的蒜苗回锅肉和豌豆蹄花汤……”

周末睡个懒觉,两个人逛街吃饭看场电影,多好。可我不敢说不。我太了解母亲的秉性了。

在家都是母亲说了算,父亲是“妻管严”,唯她命是从。也是,母亲里里外外一把手,善持家又待人好,左邻右舍都说父亲有福。一直因自己当年不懂事而内疚的我,总想在经济上多给二老一些力所能及的补偿,不管手头多紧,我总按月拿出一部分钱给母亲,微薄的稿费也全交给她。“自己用,不要替我存钱!”这是我对她常说的一句话。

我觉得,这便是孝顺了。虽说这些年父母也有小病小痛,但总的来说身体还算可以。为什么就不能独立一点,非要整天拉我回家?我没事吗?我整天有那么多事情要忙。但我不敢说,我怕母亲哭。母亲退休后变得特别多愁善感,伤心了就一言不发,默默垂泪。在我看来,这种哭,比出声地哭,比号啕大哭更虐心、更吓人。

可我心里终究不悦,纠结一直持续。

一到周末,电话就雷打不动响起。我不得不一边起床,一边对丈夫叨叨:“你说,回去吃顿饭就那么要紧?这周不回不是还有下周吗?”

车才到半路,电话又追来:“快12点啦,到哪里了?等你们快到了我再炒菜,免得凉了……”我有些不耐烦:“不要催,堵车!”

午饭吃了,又留晚饭。有时我们吃了午饭就找借口溜了。我们提前约好晚上聚餐,三五好友觥筹交错,多热闹!

母亲依依不舍,嘴里唠叨,手中却忙个不停:新鲜的五花肉、宰好的土鸡、蒸好的扣肉……大包小包唯恐少拿了一样。上车了,她还追上来再三叮嘱:“开慢点儿,注意安全,下周再回来啊!”我一边应着“行啦,行啦”,一边吩咐丈夫“走嘛,走嘛”。

然而只要我需要,打一个电话,她就飞奔而来;或者没打电话,她随时也来帮着做这做那。即使她累,即使她已双鬓斑白、年老体衰。2006年年初,我大病一场。接到丈夫的电话,父母火速赶来。

一见我靠在床头病恹恹的样子,母亲的眼圈红了又红,握着我的手不停地安慰:“乖,没啥子,还年轻,把身体养好就是……”

整整一个月,她不是买菜就是炖汤,或陪我说话、遛弯儿,每晚忙到我睡了才肯歇息,次日大早又在厨房里忙活。她自己每顿饭只吃一点点,而我并没有注意到这些。

病假结束,我刚上班就接到父亲的电话:“你妈住院了,情况很严重……”我们不相信这家医院的诊断,马上联系市内最好的医院检查,结果依然如此。4个月内,做了两次大手术,母亲的病情仍急转直下。她枯瘦的手臂已无法扎针,护士只能在她脚掌上吃力地寻找下针的地方。她进入无痛无感的迷糊状态,她剩下的时间只能以天来计算了。

白天,我们无助地在重症监护室外徘徊,到夜里,不得不揪着心离开。最后几天,担心深夜告急,我们不敢回家,就住在离医院较近的弟弟家。

连续几晚,我和丈夫都在凌晨被急促的电话叫醒,那必是医院打来的,必是母亲濒危,需要家属马上过去。到后来,即便深夜,我们都疲惫不堪也不敢入睡,巴望着电话不要响起,那至少说明病情还不至于太严重。我们甚至幻想,要是好几晚没电话,说不定母亲就能从重症监护室里出来了。

一想到最可怕的结果,我就浑身发冷,牙齿打战。可电话总在每晚准时尖声炸响。我和丈夫一跃而起,他去接电话,我哆嗦着找鞋。

2006年8月,在经过两天两夜抢救后,母亲静静地走了,没有留下一句话。

一连数日,在家里,我捧着她的衣物哭泣,时时跟在丈夫身后。我怕孤零零一个人。

折腾得太累,我们终于沉沉睡去。

迷糊中,不知几点,电话响起。我们几乎同时跃起:“又怎么了?又怎么了?”我带着哭腔,习惯性地满地找鞋。

然而,只几秒,我僵住了。一时间,屋里安静极了。那只是一个打错的电话。我竟那么恨它不是来自医院。如果是医院打来的,至少还能给我一份牵挂和希望,而不是像现在这般心如空洞。

此后,很长一段时间,黑夜里,只要电话一响,我便一跃而起。好几次万籁俱寂时,我突然迷迷糊糊地爬起来:“电话?有电话?”旋即清醒,泪如泉涌。

我知道,曾经觉得那么“麻烦”、那么“讨厭”的电话,永远也等不来了。

我的遗憾,我的内疚,如同我的思念,无处寄送,无处安放,唯有如影随形,缠绕终生。

(王洁民摘自《滇池》2020年第9期,沈 璐图)