集聚效应、产业生产率与服务业发展

——基于中国城市数据的实证研究

2020-12-08王硕,刘刚

王 硕,刘 刚

(长春大学 经济学院,吉林 长春 130022)

一、引 言

产业集聚是随着产业的演化和发展而产生的一个重要经济现象,产业集聚能通过规模经济效应、技术溢出效应、资本积累效应等传导途径影响产业分布及产业效率。目前中国诸多区域已经形成大规模制造业集群,但是随着“优二进三”以及“退二进三”政策的推进,服务业经济地位逐渐凸显,尤其是生产性服务业集聚发展趋势日益明显。生产性服务业内生于制造业,二者无论从产业关联还是产业互动方面都具有不可分割的关系,而且往往倾向于形成双重集聚发展趋势。因此,研究服务业问题不应孤立地聚焦于单一产业,需要考虑二者之间的互动效应。在这样的背景下,如何强化并充分利用双重集聚的互动,探讨生产性服务业集聚及其与制造业集聚的互动效应对我国服务业产业效率的影响,以改变中国服务业发展长期滞后的局面,并促进服务业生产效率的提升,从而实现中国从制造业大国向服务业大国的转变,最终实现产业结构优化调整、改变中国服务业发展长期滞后的局面,具有重要的现实意义。

国内外学者针对产业集聚效应、产业生产效率与服务业发展之间的关系进行了大量的研究,例如,Ciccone和Hall(1996)通过对美国县级数据研究表明,美国就业密度增加一倍,其产业劳动生产率会提高5%,而且在经济密度高的地区经营的企业比在经济密度低的地区经营的企业更具生产力。[1-2]范剑勇(2006)在此基础上,以中国地区数据作为样本,研究就业密度对中国产业劳动生产率的影响,得出区域非农产业规模报酬递增是产业集聚的源泉,能够提高劳动生产率,并测出其弹性系数约为8.8%。[3]目前国内关于产业集聚效应对产业发展影响的研究主要集中在两个方面:一是产业集聚效应对产业结构整体的作用。王春晖、赵伟(2014)从集聚外部性角度论证了产业集聚、地区经济绩效与产业结构升级的传导机制。[4]王燕、孙超(2019)认为,二三产业协同集聚通过促进分工精细化以及产业链条的延伸从而促进产业结构升级。[5]林秀梅、曹张龙(2020)研究认为,生产性服务业集聚对产业结构的影响具有空间效应,且存在明显的地区差异性。[6]二是产业集聚效应对单一产业的影响。童馨乐、杨向阳(2009)以劳动生产率作为研究对象,实证分析了服务业集聚对服务业劳动生产率的影响方向与影响程度。[7]宣烨(2012)利用城市样本数据验证了生产性服务业集聚通过竞争效应、专业化效应以及外部性等途径促进制造业效率提升。[8]刘奕、夏杰长(2017)运用中国地级市样本数据研究后发现,中国生产性服务业集聚与制造业升级之间具有高度的关联性。[9]

综上可见,现有文献大多是考察产业集聚效应对地区整体经济或第二产业的影响,而专门研究服务业集聚及其与制造业集聚的互动效应对第三产业效率影响的文献凤毛麟角。本文通过建立产业劳动生产率与产业集聚的互动机理模型,试图分解服务业集聚效应这个黑箱,同时基于生产性服务业内生于制造业,研究通过生产性服务业与制造业在空间上的合理布局和分工,在二三产业协同发展态势下大力促进服务业的发展。

二、理论模型

本文主要运用Ciccone 和 Hall(1996)建立的经济密度与劳动生产率关系的经典模型进行实证分析。模型的基本形式如下:

fij(l,Qij,Aij)=lα(Qij/Aij)(λ-1)/λ

(1)

Qij=Aijlα(Qij/Aij)(λ-1)/λ

(2)

fij(l,Qij,Aij)=lαλ

(3)

其中,l为要素投入数量,Qij和Aij分别为i时期j地级市某产业总产出水平和土地总面积,fij(l,Qij,Aij)为i时期j地级市单位土地面积上产业投入要素量为l时的产出水平,Qij/Aij表示i时期j地级市某产业产出分布的密度情况。α为单位土地面积上要素投入数量的产出弹性,取值在0~1之间,表示如果单位土地上投入的生产要素(劳动、资本)过多,可能会产生负集聚效应。(λ-1)/λ为单位土地面积上产出对产业空间分布密度的外部性弹性系数,λ取值大于1。根据式(3)可知,当且仅当αλ大于1时,该地区的净集聚效应才为正。

fij=ψij[(nijHij)βkij1-β]α(Qij/Aij)(λ-1)/λ

(4)

Qij/Nij=ψijλ[Hijβ(Kij/Nij)1-β]αλ(Nij/Aij)αλ-1

(5)

Qij/Nij=φijψijωHij(NijHij/Aij)θ,θ=(αλ-1)/[1-αλ(1-β)]

(6)

以基本模型为基础并将其具体化:投入要素l分别代表劳动nH和资本k,n与k分别为单位土地面积上劳动力数量和资本数量,H为劳动力要素的质量,β和1-β分别为劳动和资本的产出弹性。各地级市全要素生产率和从业人员数分别用ψij和Nij表示,假定资本需求表达式为Kij=Qij[α(1-β)/rij],rij为资本价格。式(5)代表i时期j地级市的平均劳动生产率,式(6)中φij依赖于资本价格rij,ω是各地区全要素生产率的一个参数。我们关注的最重要参数θ表示人力资本和就业密度对地区劳动生产率的影响,是净集聚效应,主要有以下几点含义:当αλ=1时,θ为0,此时不存在集聚效应;当αλ>1时,θ为正,存在集聚效应,此时1-β越大,则表示集聚效应越大。也就是说,当外部资本由于趋利行为而源源不断流入该地区时,集聚效应会进一步被放大;当αλ<1时,θ为负,表示会产生负的集聚效应,譬如由于集聚而导致城市地价上升、环境污染等。

三、实证分析

在建立实证模型时,将式(6)取对数,并将人力资本具体分成三个等级:高级、中级和初级。由于生产性服务业内生于制造业,随着分工的不断深化逐渐从制造业中脱离从而形成专门为制造业提供服务的产业,很多的生产性服务业集聚是由制造业集聚推动的。因此考察产业集聚对服务业产业效率的影响因素时,不仅要考虑生产性服务业集聚,还要加入制造业集聚。同时,结合中国的具体情况,加入城市化水平作为控制变量,以减轻目前我国城乡二元结构对产业效率的影响。综合以上因素,最终的计量模型设定为:

ln(Qij/Nij)=cons+θ1lnsdensityij+θ2lnmdensityij+η1Hhij+η2Hmij+η3Hlij+ρurbanij+μij

(7)

(一)变量含义与数据来源

方程(7)中ln(Q/N)为服务业产业效率,用服务业劳动生产率量化。劳动生产率是衡量产业增长质量和发展水平的重要指标,一定程度上可以反映全要素生产率状况;lnsdensity和lnmdensity分别为生产性服务业和制造业集聚程度,用二者的就业密度来量化;Hh、Hm和Hl分别为生产性服务业从业人员中的高级人力资本含量、中级人力资本含量以及初级人力资本含量,用每万人中含有的大学教师数量、中学教师数量以及小学教师数量来表示;控制变量urban为城市化水平,用非农人口占总人口的比重来表示。详见表1。

表1 各变量含义及指标说明

本文所指的生产性服务业具体包括交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业等六个行业。由于我国在2003年对服务业行业分类标准进行了较大的调整,因此本文选取的时间段为2004~2017年。样本包括284个地级以上城市,限于数据可获得性,未包括西藏、中卫市以及陇南市。数据均来源于2005~2018年《中国城市统计年鉴》。

(二)主要指标统计信息分析

表2为全国284个地级市2004~2017年主要变量的统计信息,其中变异系数代表地区差异性。由表2可知,生产性服务业就业密度、制造业就业密度以及高级人力资本三个指标的变异系数最为显著,分别为2.76、2.31和0.99,这意味这三个变量的地区差异性最为明显,有可能给地区产业劳动生产率以及地区产业结构分布带来直接影响。从直观意义上来看,目前我国制造业以及生产性服务业的空间分布具有明显的集聚特征,大多集中在沿海地区以及各省会城市,而高级人力资本更是聚集在少数发达地区,这决定了上述三个变量拥有较大的变异系数。而中级人力资本和初级人力资本的变异系数相对较小,说明各地区在中低级人力资本培育方面差异性较小。服务业生产率的变异系数为0.69,说明各地区服务业分布与发展具有一定差距。

表2 中国284个地级市2004~2017年主要变量统计信息

由于我国服务业对外开放较晚、开放程度较低且采取逐步开放政策,不同区域服务业发展具有较大的差异,对284个地级市进行笼统描述,不能体现地区差异特征。因此本文将总体样本分为七大区域(1)东部沿海包括上海、江苏、浙江;南部沿海包括福建、广东、海南;北部沿海包括北京、天津、河北、山东;东北三省包括辽宁、吉林、黑龙江;中部包括山西、河南、内蒙、湖北、湖南、江西、安徽;西南包括云南、贵州、四川、重庆、广西;西北包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。,包括东部沿海、南部沿海、北部沿海、东北三省、中部地区、西南地区以及西北地区。为了得到一个直观印象,将上述七大区域的统计信息列于表3。

表3 全国284个地级市七大区域2004~2017年主要指标平均值

由表3可知,划分区域后各地区表现出明显的差异性。其中,服务业劳动生产率在以长三角为主的东部沿海地区最高,达到205 933.51元/人;制造业密度和生产性服务业密度在以珠三角为主的南部沿海地区最高,分别为43.16人/平方公里和13.91人/平方公里。这意味着这两个地区的生产性服务业集聚程度和制造业集聚程度高于其他地区,对服务业的产业效应比较明显。

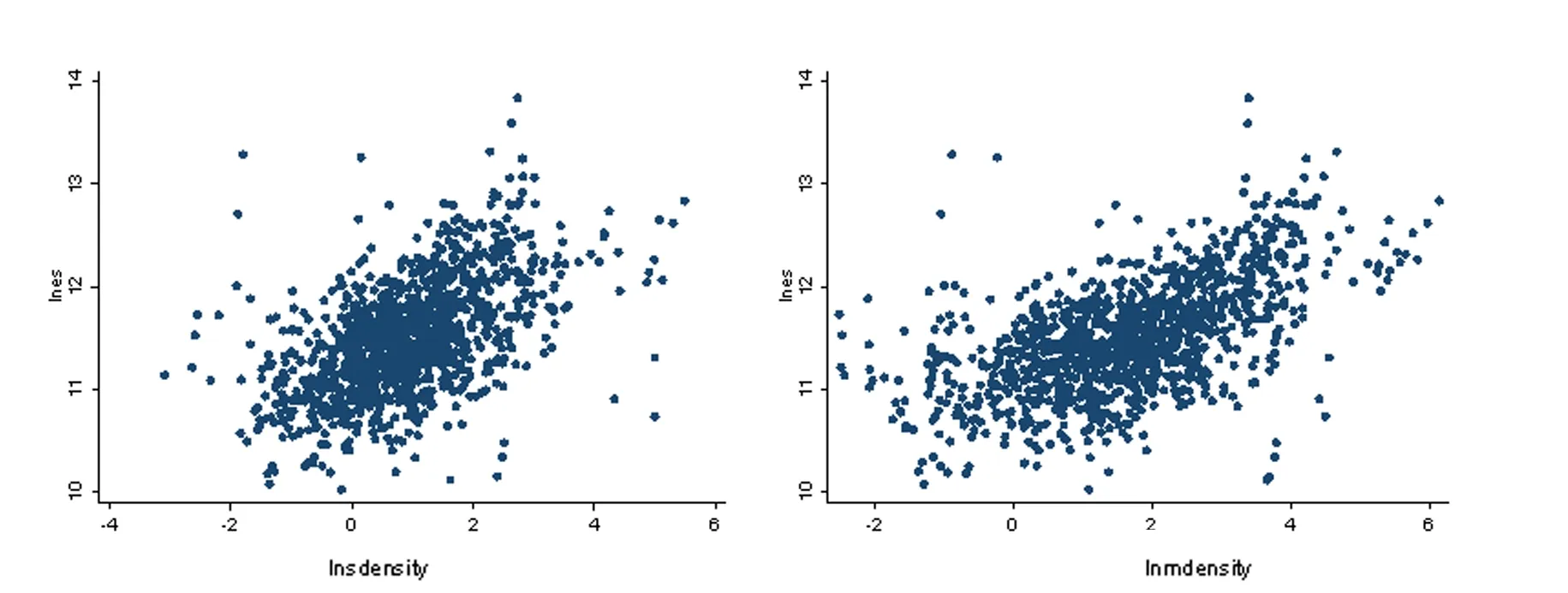

但是,单纯的数据统计信息并不能准确表达产业集聚与服务业劳动生产率之间的关系。图1和图2分别表示服务业劳动生产率与生产性服务业集聚度和制造业集聚度之间的关系,横轴为就业密度,纵轴为服务业劳动生产率。从整体上看,两张图均呈现正向相关关系,即随着生产性服务业集聚和制造业集聚二者集聚程度的提升,均能够对服务业产业效率产生正面推动作用。但是图中存在一些边缘观测点,这些边缘值在进行整体估计时会给回归结果带来较大影响,因此在总体回归中应剔除异常样本点。

图1 服务业劳动生产率与生产性服务业就业密度 图2 服务业劳动生产率与制造业就业密度

(三) 回归结果

在实证方法选择上,首先要考察是否存在内生性问题。通过上述统计信息可知,沿海地区具有较高的就业密度(制造业与生产性服务业),这本身就表明该区域具有较高的市场规模。较高水平的市场规模是导致外部性的主要原因,在产业背景下这种外部性就体现在产业集聚效应上,从而带动整体区域产业生产效率的提高,而不存在由于产业生产率与就业密度互动而引起的内生性问题。通过Hausman检验,本文采用固定面板效应模型进行回归。

首先对全国284个样本进行回归,回归结果显示制造业集聚对服务业生产率的影响为负。这与散点图趋势不符,可能受到异常样本点的影响。因此,剔除样本中的极端值,将城市化水平大于0.9、高级人力资本为0、就业密度大于100的取值删除,对剩余的264个样本进行回归。结果显示与预期基本一致,除了制造业集聚不显著外,其余均以1%的显著性水平通过检验。其中,生产性服务业集聚度每提高1%,服务业生产率提高0.34%,中高级人力资本对服务业生产率的影响均为正,初级人力资本对服务业生产率的影响为负。服务业集聚一般为生产性服务业集聚,而生产性服务业大多属资本和知识密集型产业,就业所需人员多为高新技术人员,人力资本含量较高,若地区拥有较多初级人力资本反而不利于生产性服务业发展。

表4 全国面板数据固定效应回归结果

表5 全国七大区域面板数据固定效应回归结果

考虑到中国差异化地域发展的现状,将284个地级市分为七大区域,分别做稳健性检验(见表5)。可以得到以下结论:

首先,七大区域生产性服务业集聚对服务业整体生产率的影响均显著为正;在制造业集聚方面,除了东部沿海和西南地区对服务业生产率有显著正向影响外,其余区域均不显著。从理论上分析,生产性服务业内生于制造业,制造业集聚对生产性服务业集聚具有一定的推动作用,会间接影响服务业产业效率。但从检验结果看,只有东部沿海和西南地区的制造业与生产性服务业形成了良好的互动关系,制造业集聚有效带动了服务业发展。而北部沿海和南部沿海地区虽然拥有大量的制造业集聚,但是其对服务业效率的影响并不显著,尚未形成制造业集聚与生产性服务业集聚的良性互动。东北三省、中部以及西北地区尚未形成有效的制造业集聚,对服务业的影响微乎其微。

其次,在人力资本方面,中高级人力资本对服务业生产效率的提升均具有显著正向影响,而初级人力资本对服务业生产效率的影响均显著为负。这也充分印证了要提升服务业产业效率、大力发展服务业,更需要注重提升人力资本水平,引进高技术人才,而不能仅仅依靠劳动力的粗放式投入。

最后,七大区域的城市化水平对服务业生产效率的影响均显著为正。现实中往往城市越大服务业越发达,通过实证分析进一步证实了提高地区城市化水平有利于吸引服务业的进入,提升服务业产业效率。

四、结论与政策建议

本文从产业集聚、劳动生产率与服务业发展三者之间的联系出发,分别从整体和区域两个层面对其进行了实证检验。结果表明:第一,生产性服务业集聚的提高对于服务业整体产业效率的影响十分显著,但是制造业集聚对于服务业产业效率的影响具有区域特征。除了东部沿海和西南地区制造业集聚对服务业产业效率有显著正向影响外,其余区域均不显著。说明目前虽然制造业与生产性服务业在空间集聚上形成某种程度的互动,但是这种互动效应在大多数地区并没有转化为实际生产力。第二,中高级人力资本对服务业生产效率均具有显著正向影响,而初级人力资本对服务业生产效率具有负向影响。说明目前我国要大力促进服务业的发展不能单纯依靠劳动力的大规模投入,更需要高技术型人才的引进。基于以上结论,本文提出以下政策建议:

一是,针对我国不同区域应实施不同的产业互动政策。在制造业集聚基础较好的区域,要注重以制造业集聚带动生产性服务业集聚,优化产业内部结构,提升服务业产业效率为根本出发点,形成二三产业的良性互动机制;而在制造业集聚基础薄弱的中西部区域,可以通过提高城市化水平以及引进中高级人力资本,积极培养高技术型人才,从而带动服务业产业效率的提升。

二是,充分利用生产性服务业集聚与制造业集聚的互动机制以提升服务业产业效率。要有意识地培育产业集群,以制造业为中心,有针对性地鼓励企业实施跨地区、跨行业的兼并与重组,吸引关联性服务业进入,促进服务业的集中化、大型化、组织化发展,变单纯的制造业集聚为制造业与服务业共同发展的多功能产业集群。[10]

三是,实施“人才集聚”战略,以高素质服务业人力资本的集聚来促进现代服务业的集聚发展。应充分利用国际人才流动加速的机遇,积极吸收和引进国内外的优秀人才,不仅着眼于海外华人专家和海外留学生,同时还要充分利用国内的科研院所、高等院校的人才优势,采取必要的措施推动产、学、研三者的有机结合。同时,政府要充分发挥其在人力资源培育和引进方面的重要作用。政府部门要将开发服务型人力资源作为人才引进的基本战略,并将其纳入社会经济发展与产业发展规划,加大投入力度,加强人才的培养教育,进行人才的深度开发,重点培育适合我国服务业发展的高素质人才队伍。