科幻阅读教学的行动探索和理念追问

2020-12-07曹勇军

摘要:开设《球状闪电》阅读观摩课,希望用这种喜闻乐见的教研方式,推动科幻小说走进课堂,也借此探索科幻阅读教学的可能性和现实路径。这一课的落脚点,应该落在科幻阅读能力的本体上,落在科幻这种类型文本的阅读方法和策略上,落在“虽不存在,但看上去跟真的一样”的科幻形象的欣赏上,落在逻辑自洽、探索某种未来可能性的科学设定的理解上,落在自带动态化和陌生感的、幻“魅”重重的科幻情节的体验上,也因此,必然落在利用富有想象力的作品语言案例和素材开展的阅读和表达的训练上。

关键词:科幻小说 科幻阅读教学 《球状闪电》

一、 为什么是《球状闪电》

2019年科普科幻教育趋热,加之机缘巧合,我先后在南京、苏州、北京、广州等地开设了科幻小说《球状闪电》阅读观摩课,希望用这种广大一线教师喜闻乐见的教研方式,推动科幻小说走进课堂,为科普科幻教育贡献力量,也借此探索科幻小说阅读进入语文课堂的可能性和现实路径。

为什么选择这部作品?

首先,这部小说是刘慈欣风格和写法均比较独特的代表作。与刘慈欣其他科幻小说不一样,它不是如造物主一般创造了一个想象恢宏的科幻世界,而是描写一个想象中的科幻事物(造物)——球状闪电。在写法上,它既有严谨的科学设定,又有现实生活的画面和故事,走的是“现实+科幻”的路子,居于普通小说与科幻小说的“中间”,方便拆解,加之部头、体量都适中,便于展开课堂教学。

其次,这部小说具有某种包罗万象的史诗气质,我特别喜欢。你看,在破解球状闪电之谜的道路上,有人物跌宕起伏的经历和命运,有让人窒息的神秘异象,有奇特的新概念武器,有大国之间的博弈冲突;其间,京郊大院里神秘的武器试验基地、西伯利亚风雪中原始森林里的地下实验室、亚洲最大核电厂里发生的人质劫持事件、海上伏击航母群的现场、宏聚变爆炸后大漠戈壁的苍凉凄美……不管是宏观架构还是细部刻画,都有哲理和诗意的纵深,让人欲罢不能。可以说,这部小说的阅读体验极佳。记得读到小说结尾《量子玫瑰》一节,已是深夜,我情不自禁落下眼泪,为书中那一缕似有似无的灵魂的芳香……因此,当我要开设科幻小说阅读课时,便毫不犹豫选择了它。

二、 怎样帮助学生打开《球状闪电》

目前的科普科幻阅读课,大致有几种取向:有的是作品内容取向,有的是跨学科取向,有的是读写取向。我这节课是读写取向,就是指导学生阅读《球状闪电》这本书时,关注读书方法。

反思自己的阅读过程,我觉得教学中应把握几点:第一,梳理小说的基本情节,即捋一捋小说中破解球状闪电之谜的过程;第二,能理解书中球状闪电这一科幻形象,能解释小说的科学设定;第三,能体会小说的艺术特色。由此,我确定了4个教学目标:(1)把握作品的情节和形象;(2)体会作品最突出的艺术特点;(3)学习科幻作品的阅读方法;(4)展开高阶思维的训练。后两个目标不是外显目标,而是随机渗透在阅读过程之中。

(一) 学习单

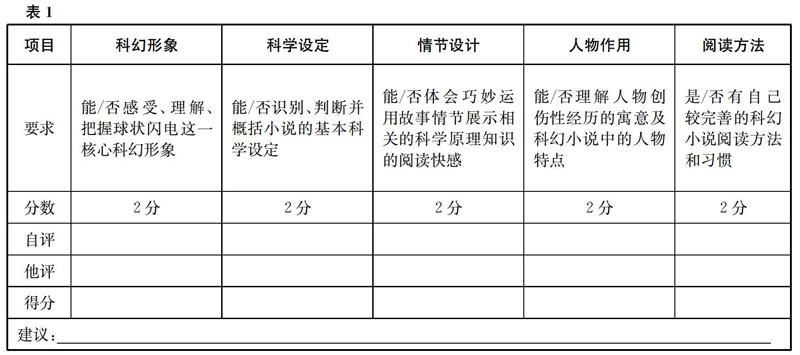

基于教学目标,我设计了一份学习单,它包括思考题和评价量表,涉及提取信息、做出解释、整合内容、形成评价等多方面的讀书技能和思维训练。具体如下:

阅读《球状闪电》,回答问题。

1. 球状闪电是本书作者基于真实的观察和记录,并加以大胆的想象和文学的描写,创造出来的全新的科幻形象。

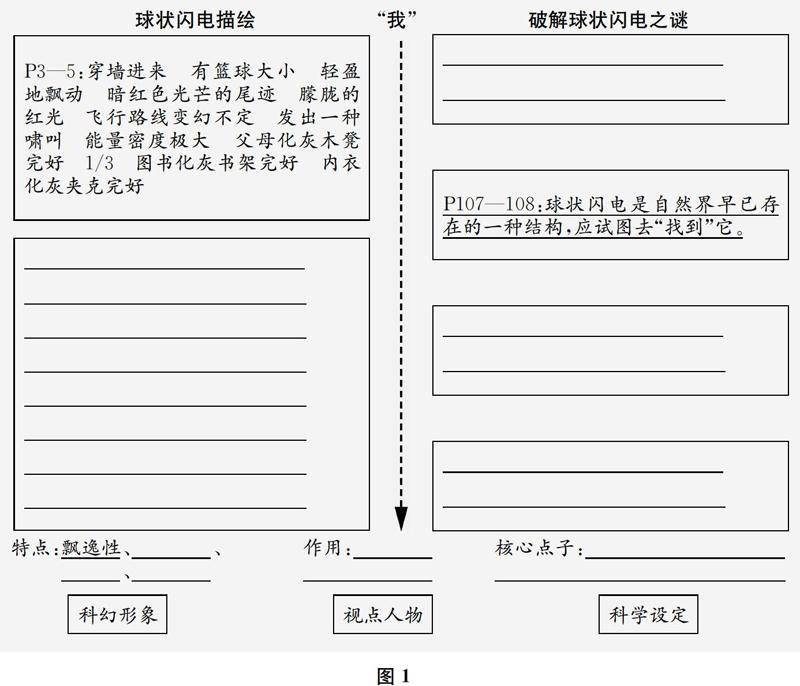

(1) 阅读书中描写球状闪电的部分,摘录显示其特点的词句,注明页码,填写图1、表1。

(2) 摘录、概括小说中一步步揭开球状闪电之谜的关键性内容,注明页码,继续填写图1、表1。

(3) 运用小说中球状闪电的原理,解释“我”14岁生日之夜发生的梦魇的原理。

2. 阅读科幻小说应理解其中的科学设定。所谓“科学设定”,就是贯穿全篇的基本科学原理和知识。如《流浪地球》的科学设定是:太阳极速老化,将吞噬地球;人类建造行星发动机,带着地球逃出太阳系,寻找新家园。试梳理小说中破解球状闪电之谜的情节,再概括《球状闪电》的科学设定,继续填写图1、表1。

3. 说说小说以“我”为视点人物的好处,继续填写图1、表1。

4. 运用量子力学中有关量子态知识,展开浪漫的想象和瑰丽的描写,是这部科幻小说表达特色之一。根据示例,选择下面一个片段加以赏析:

【示例】《异象之四》:在似睡非睡状态中,我听见球状闪电飘行的哀鸣声,房间笼罩着诡异的蓝光,这时发现在球状闪电武器演示现场被烧毁的电脑竟然重启!我喊来丁仪,他拆开一看,CUP和内存条槽是空的。他解释说:被球状闪电武器烧毁的CUP和内存条,已转化为宏电子,处于量子态,因此处于被烧毁和未被烧毁两种状态。没有观察者的时候,它处于未烧毁的现实状态;有了观察者,它的量子态又坍缩为被毁状态。不仅电脑如此,死于球状闪电的人也如此,在不确定中同时处于生与死两种状态。他还具体解释了陈博士的疑问。

这个片段通过电脑重启事件,运用文学化的浪漫想象,把量子力学中量子态的抽象知识描写出来,融科学知识与文学描写于一炉,引人入胜。在小说中,这个片段既解释了量子态知识和它奇妙的特征,解开“我”心中一直未解开的心结,又为下文的一系列描写,尤其是为林云与父亲见面的高潮部分做了必要的铺垫和准备。

(1) 片段1:林云与父亲见面。

“林云与父亲见面”这个片段,既运用了______________,又写了________________,融科学知识与文学描写于一炉,引人入胜。这个片段,___________。

(2) 片段2:一朵量子玫瑰。

“一朵量子玫瑰”这个片段,既运用______________,又写了_____________,融科学知识与文学描写于一炉,引人入胜。这个片段,_____________。

5. 小说中不少人物具有一个共同点,就是有失败和创伤性的人生经历。陈博士(我)如此,林云少将如此,张彬教授如此,格莫夫研究员也如此。请思考回答:同样是创伤性经历,我与林云有什么不同?作者为什么要写这些人物的创伤性经历?科幻小说中的人物形象有什么特点?

6. 说说小说以“我”为视点人物的好处,继续填写图1、表1。

(二) 学习任务设计的设想和意图

第1题是引导学生梳理、把握球状闪电这个小说中的核心科幻形象。题目设置了由阅读印象到关键内容的整合理解、判断推理,共三小题。第(1)小题让学生通过相关描写的梳理,聚焦球状闪电特性,体会球状闪电选择性、穿透性和量子态的特点。第(2)小题是在第一小题的基础上,进一步梳理、概括破解球状闪电之谜的过程,分析其过程节点:开始时试图制造球状闪电,结果都失败了;后来认识到球状闪电是自然界早已存在的一种结

构,不应试图去“产生”它,而应该去“找到”它,于是改变思路,取得突破;再到丁仪加入研究团队,了解到球状闪电是“可见”的“空泡”,可以收集存贮、加以利用,并明白球状闪电体现了物质的“波粒二象性”,由于波粒二象性导致球状闪电具有选择性和穿透性;接着了解到球状闪电是宏电子,呈现量子效应,其中观察者起到至关重要的作用;最后,丁仪读了郑敏在张彬墓上写的量子化碑文,依据其提供的数学模型,计算并找到球状闪电的宏原子核(弦),设想用两个宏原子核在一定速度下的碰撞,引发能量巨大的宏聚变。这样,帮助学生理解小说情节的展开,进一步深化对小说科幻形象的体验。第(3)小题要求学生用自己的话把有关球状闪电原理特点表述出来,运用科学知识来解答难题,加深对小说中科学原理的理解。

第2—4题,命题指向《球状闪电》这部小说文体特点、叙事特点和艺术特色。第2题,是理解把握这部小说的科学设定(“科学点子”),学习科幻阅读必备的文体知识。第3题,让学生填写“我”作为小说视点人物(说故事的人)的好处和作用。本书用第一人称视角来写,至少起到两个作用:(1)有代入感,有亲历性,显得真实;(2)有悬念感,突出神秘性,吸引读者。第4题,把小说艺术特点(即运用量子力学中有关量子态知识,展开浪漫的想象和瑰丽的描写)作为题干展示给学生,又用“示例”作为启动思考的支架,采用二选一和填空的方式,引导学生领悟并思考小说精彩片段的基本内容和艺术魅力,如“林峰将军与量子态女儿重逢”,学生可以这样填写:“‘林云与父亲见面这个片段,既运用量子态知识,又写了林云父亲与量子态的女儿重逢,融科学知识与文学描写于一炉,引人入胜。这个片段,补充交代了林云不同寻常的成长经历,让人们知道她走到这一步的原因。”

第5题,通过小说中人物共同的创伤性经历的回顾,引导学生思考这部小说的复调主题,进而理解科幻小说人物的基本功能,为学生今后阅读科幻作品打下基础。小说为什么要写人物的创伤性经历?首先,这样可以更真实地反映科学研究的特点,赞扬科学家的探索精神;其次,让故事更曲折、更吸引人,让人物更加真实可信。科幻作品一般以塑造科幻形象为目的,而不以人物塑造为主要目的,因此其人物形象是为科幻叙事服务的,多具有扁平化的特点。

三、 科幻小说进入课堂的追问

科幻作家有丰富的写作经验,但很多经验是缄默知识,他们的话语系统更多是一种科幻作品生产写作话语,具有个性色彩和不确定性,很难直接搬进我们的语文课堂,成为我们教学的有效工具。我常常在思考,怎么把他们的话语以及话语背后科幻作品的知识萃取出来,加以课程化的整合和改造,使之成为我们科幻作品阅读教学中可以传递的、能有效指导学生阅读的、助推科幻阅读课程化建设的明确知识。

下面提出几条自己的思考,和大家讨论交流。

(一) 科幻小说最突出的特点是什么?

《球状闪电》到底好在哪里?表面上看,它情节曲折,有悬疑感。它紧紧围绕“球状闪电之谜”的“谜”字来写,在故事展开过程中写了想象中的球状闪电魔鬼一般的特性,自然地揭开谜团。上篇,是一个接一个人物探索的失败,写球状闪电诡异的特性,谜团重重;中篇,写球状闪电谜团得到破解,有成功的喜悦,也有失败的沮丧,起起伏伏;下篇,又掀起滔天巨澜,写宏聚变试验和悲剧结局,达到高潮;结尾,则转为抒情笔调,余音袅袅。

实际上,《球状闪电》好在把科学设定和幻想故事奇妙地结合起来。简单说,它的科学设定是:球状闪电具有怎样的特性以及怎样加以应用。它运用物理上波的波粒二象性,尤其是量子力學中的量子态的知识和原理,塑造了球状闪电这个“充盈着能量的弯曲的空间”“似有似无的空泡”“足球大小的电子”的科幻形象。小说的科学架构自然而然地渗透浸润在传奇浪漫的故事之中,成为悬念和谜底,成为故事发展的内在推力。《球状闪电》中共写了六次神秘“异象”。第一次,是两年后回老家,在故居中看到的异样。第二次,是导师张彬的手稿被改、郑敏照片出现异样。第三次,是听到武器实验中已死的羊的叫声。第四次,是发生电脑重启事件。这前四次“异象”,既形成悬念,吸引读者,也为后面林峰将军在宏聚变试验场与量子态女儿相见(第五次“异象”),以及林云化身为量子玫瑰(第六次“异象”)做了铺垫。可以说,这部小说(也是众多科幻小说)最大的特色就是:科中有幻,幻中有科,亦科亦幻,妙不可言。

刘慈欣少年时曾问他父亲什么是科幻,他父亲说“科幻就是有科学根据的创作”。他多次在文章中提到这件事,这成了他科幻创作的基本信念。是的,科幻就是“科学点子”加上富有想象力的故事,就是一个有科学脑洞的幻想故事。这也是科幻作品与奇幻作品的根本不同之处。

如果去掉量子态科学知识的科学设定,《球状闪电》就成了《聊斋志异》的现代版了。记得科幻作家凌晨老师打过一个比方,她说:哈利波特骑着扫帚满天飞,这是魔幻,是奇幻;如果他的扫帚装上动力系统和逃生系统,就成了科幻了!

(二) 科幻小说中可以学到科学知识吗?

《球状闪电》的扉页上写着“本书对球状闪电特性和行为的描写均以真实历史记录为依据”,后记中又特别提到,“这不是科幻小说,是1981年夏季作者在河北邯郸市的一次大雷雨中的亲眼所见,地点是中华路南头,当时那里还比较僻静,向前走就是大片农田了”②。作者这样说,是为了突出小说的真实依据和氛围,但他在后记又说:“自从目击球状闪电之后,近二十年来,我不由自主对它产生了多种想象,这部小说描述了这些想象中的一种,不是我觉得最接近真实的那一种,而是最有趣最浪漫的一种。”②小说写的是作者想象中球状闪电的故事,是一种可能的科学解释。

实际上,球状闪电至今还是一个科学之谜。我曾登陆中国科学院网站,搜索到2012年的一则科技消息《球状闪电终于现形了》。它报道了中国科学家发表的对球状闪电的首个光谱分析。可见,现实中的球状闪电研究仍处于起步阶段,如果对应小说中的情节线索,也就相当于陈博士、林云他们一筹莫展的初期实验阶段,距深入了解其特性还有十万八千里呢!这就是科学研究在小说与现实中的不同,一个是科学知识,一个是小说中的科学设定。因此,刘慈欣在后记中重申:“搞清楚球状闪电真的是什么,不是科幻的事,也不是科幻能做到的,我们能做到的,只是描述自己的想象,创造一个科幻形象。”

也因此,有人把科幻小说中的知识称之为“准知识”“拟知识”(郑军)。它不脱离科学,也不依附科学,是作者扩充想象力、塑造科幻形象的一个工具(张系国)。

准确地介绍球状闪电的有关科学知识,那就是科学论文或者科普文章了。可见,我们无法在科幻小说中学到准确的科学知识。

(三) 科幻小说最大的教育价值是什么?

科幻到底能给读者什么?是新奇感、想象力和好奇心,以及对科学天然的亲近感和热爱。科幻不能给人科学知识,但它能给人一种比科学知识更深刻、更基础、更有用的东西,那就是好奇心、求知欲和想象力,与对科技的天然的亲近感糅合在一起的探索的能力,以及对科学的热爱。而好奇心、想象力、热爱是一种超能力,它接近生命的根部,可以超越知识和方法。

刘慈欣曾这样描述他阅读阿瑟·克拉克的《2001:太空漫游》给他带来的变化:“记得二十年前的那个冬夜,我读完那本书后出门仰望夜空,突然感觉周围的一切消失了,脚下的大地变成了无限伸延的雪白光滑的纯几何平面。在这无限广阔的二维平面上,在壮丽的星空下,就站着我一个人,孤独地面对着人类大脑无法把握的巨大的神秘……从此之后,星空在我的眼中是另一个样子了……”。

吴岩老师说得好:科幻是想象力主导的类型文学。它是想象力的直接产物,也包含着丰富的想象力的素材、案例和方法。

我的体会是:科幻小说是一种创意写作,“创造想象中的事物”,是一种脑中的“做中学”,创造事物或者世界,亲历创造的过程。我们多数人最终不会成为科幻作家,但是,科幻阅读的经历,可以埋下一颗创造的种子。

更何况,科幻小说是我们这个时代典型的文体,包孕着我们这个时代最前沿的思想和探索;它又与学生的青春阅读相契合,具有先锋和批判的气质,深得年轻人的喜爱。科幻小说富含的想象力、创造性的基因,是我们今天特别需要,且是我们的教育文化、傳统文化中稀缺、无法充分提供的,因此理应补一补课,“让自己多一个世界”(韩松语)。

有人说:想象力的培养不一定非得靠科幻作品呀?《西游记》不能培养想象力吗?李白的诗歌不能培养想象力吗?我想起我们小时候玩的玩具,和现在孩子的玩具完全不同,真的是迭代了!你说现在孩子是喜欢从前爷爷爸爸辈的玩具,还是现在的各种高科技的玩具?某种意义上说,科幻就是孩子们的心智玩具,科幻就是我们现在这个科技时代的《西游记》或李白诗歌!

(四) 科幻阅读需要很深的理科知识吗?看不懂怎么办?

开展科幻小说阅读,有些语文同行觉得科幻小说涉及深奥的理科知识,担心自己看不懂,有畏惧感。这种担心是多余的。实际上,以《球状闪电》为例,只要具备一点中学物理的基本知识,一般都能看懂。而且,科幻小说的阅读对象并非专家学者,而是普通读者,作者怕你看不懂,会在小说中借助人物之口做出科普和解释。

比如有关量子态,《球状闪电》中多处做过集中解说。在晨光部队用雷球机枪打靶训练中,屡次发生脱靶,丁仪解释过量子态;在“电脑重启事件”部分,面对这一诡异的现象,丁仪与“我”有一番对话,又谈到量子态;在海上伏击失败后,林云曾询问过丁仪,她想用球状闪电把自己烧毁,化身为量子战士,和敌人拼死一搏,摧毁敌人的航母,丁仪又说明这种想法不符合量子态概率原理。我们可以把丁仪的解释梳理、归纳如下:物体被球状闪电摧毁后,物体呈现量子效应,成了薛定谔的猫,同时具有烧毁和未被烧毁两种状态,具有确定和不确定两种状态,具有生与死两种状态;当观察者出现的时候,它们的状态坍缩为一个确定值,而在没有观察者的情况下,它们呈现量子态,一切都不确定,其存在状态是一团概率云……它意味着偶然、神奇和诡异,是摒除一切自由意志、阴阳两界、人鬼殊途、渺不可测的超现实根源。理解了这一点,你就会明白:为什么训练中会脱靶;为什么没有CPU和内存条的电脑会神秘重启,而丁仪出现后它又关闭;为什么林云无法成为量子战士;为什么宏聚变发生的第三天,林峰将军能在聚变点与女儿重逢;为什么最后丁仪家的照片中出现林云和孩子们(包括断臂孩子)的合影;为什么小说的结尾,林云能化为一朵量子玫瑰,出现在“我”的生活中,似有若无……一句话,你把握住这一点,就把握住了小说的内核,破解了小说中的谜团,体会作品“亦科亦幻”的妙不可言。因此,所谓“看不懂”乃是一种心理障碍,抓住原文关键,掌握用原文解释原文的基本策略,就可以欣赏到科幻之美。

当然,看懂了不等于没有疑问。科幻阅读中,许多疑问不是bug,而是open question,等着你去介入、去解答。比如,有学生问:为什么郑敏墓碑上刻的字会消失而笔记本里的字不会消失?一个听我课的理科老师提出一种猜想:因为郑敏不想让人看到这个宏电子的数学模型,怕因此导致灾难!这就不失为一种有趣且能自洽的解释。刘慈欣把科幻作品的硬伤分为四类,认为读者正确的态度应是:“出现疏忽硬伤,格杀勿论;知识硬伤,指出来,给作者一个学习的机会;背景硬伤,装着没看见;灵魂硬伤……这是最棒的科幻了!”。他说的就是科幻阅读中这种奇特的阅读乐趣。

(五) 科幻小说可以按照小说“三要素”来教吗?

科幻阅读教学,不少教师喜欢走传统的“三要素”路线,一情节二人物三环境,万变不离其宗。我曾听过一位初中教师上刘慈欣的《带上她的眼睛》,既不提小说的科学设定,又不引导学生体验故事展示出的想象描写的震撼,而是大谈小说中人物的精神,把科幻小说当作一篇普通小说,甚至当成一篇文章!而学生也喜欢这种套路。《球状闪电》教学前,我做过调研,学生提出很多问题,常见的问题有:“林云是什么样的人?”“她的行为可取吗?”“小说的主题到底是什么?”等等,他们用小说三要素来解读科幻作品,更多地关注人物形象,喜欢对人物进行道德评价,关注小说的主题。

科幻的灵魂是什么?不是文学人物,而是科幻形象。一般说,科幻小说中的人物不像一般小说中的人物那么丰满、立体和复杂,相对比较扁平,甚至有些概念化。比如《球状闪电》中,丁仪,就是一个智者,是一个科学的代言人;林云,虽有一定的形象质感,如她美丽与冷酷的反差(就像她胸前剑形佩饰)、独特成长经历造成的对武器的偏执狂热等,但谈不上有多么深刻。在《球状闪电》中,作者用张斌教授等人求索球状闪电的坎坷经历揭示科学探索的曲折过程,用林云与“我”形成的对比引发人们对科学价值的反思。总之,科幻人物是为科学设定、科幻故事和科幻形象服务的。记得刘慈欣也坦承,即便是《三体》中最受读者喜爱的大史这个人物,也“缺少层次和变化”,“也是一个二维式的人物、平面化的人物”。

科幻小说的教学不能简单用三要素来套,而应抓住作品中的科幻形象。要学会欣赏科幻形象中的创意、点子和奇妙的想象,深度体验“科”与“幻”完美融合的故事美。科幻形象、科学设定、科幻情节,可能才是科幻阅读中应注重的三要素。

语文课上,科幻阅读的落脚点应该放在哪里呢?应该落在科幻阅读能力的本体上,落在科幻这种类型文本的阅读方法和策略上,落在“虽不存在,但看上去跟真的一样”的科幻形象的欣赏上,落在逻辑自洽、探索某种未来可能性的科学设定的理解上,落在自带动态化和陌生感的、幻“魅”重重的科幻情节的体验上,也因此,必然落在利用富有想象力的作品语言案例和素材开展的阅读和表达的训练上。一旦落在语文的关键点上,才会有科学精神的浸润,才会有创新思维的培养,才会有语文素养的提升,也才会有人的全面发展。

(曹勇军,江苏省南京市第十三中学语文教师,特级教师,正高级教师。南京市中语会理事长。著有《语文的表情和眼光》《语文,我和你的故事》等。)