大学生生态文明观教育现状调查分析*

2020-12-07郑薇玮陈星娥

郑薇玮 游 婷 陈星娥 郑 斌

(福建江夏学院,福建 福州 350108)

习近平同志自2012 年担任党和国家领导人以来,高度重视生态文明建设,提出一系列关于建设生态文明的新理念、新思想、新方略。牢固树立社会主义生态文明观,塑造全社会的“生态自觉”,生态文化建设是根基[1],生态文明教育是保障[2]。“青年兴则国兴,青年强则国强”。大学生是未来筑梦美丽中国的生力军,他们对于习近平生态文明思想的理解和把握将直接关系我国生态文明的建设成效[3]。肩负社会发展历史使命的大学生,理当深入学习、掌握和践行习近平生态文明思想,遵循全面、协调、可持续发展的原则,提高生态文明理念认知水平,树立正确生态文明观,为实现“美丽中国”的愿景目标发力[4]。福建省作为国家首个生态文明先行示范区和生态文明试验区,福建的区域生态实践已上升为国家战略[5]。生态文明各方面成效走在全国前列的福建省,要保持生态文明建设的持续推进,更应该关注生态文明教育在大学生中的实施情况。目前,生态文明教育在福建高校已逐步以不同的形式开展,尚未有专门的调查研究来探讨教育的效果。本研究旨在全面了解福建省内大学生生态文明素养及生态文明观教育情况,从中发现福建省内大学生在生态文明观教育中存在的问题,探索应对的路径。

1 调查内容与对象

本调查面向福建全省各高校学生,采用腾讯在线调查问卷小程序进行相关数据的收集。问卷内容设计综合考虑现阶段生态文明教育的研究成果,根据前期收集的文献,拟定了生态文明素养常识调查、生态文明素养意识调查、生态文明素养践行行为调查、生态文明素养教育调查等4 个方面共64 题内容,包含学生生态文明认知度、理解度、认同度、参与度等4 个维度内容,全面地反映生态文明意识的教育现状。从2020 年3 月15日至4 月15 日,成功回收了包括:厦门大学、福建师范大学、福建农林大学、福建江夏学院、福建工程学院、福建医科大学、福建中医药大学、闽江学院、集美大学、莆田学院、三明学院、武夷学院、龙岩学院、宁德师范学院、闽南师范大学、仰恩大学、福州外语外贸学院、福建华南女子职业学院、泉州幼儿师范高等专科学校等福建省内19 所本、专科院校共1 716 份问卷,其中有效问卷1 704 份,有效回收率99.3%。

从表1 可以看出,在被调查对象中,女生人数较多,占比79%,男生占21%。受访者中大一年级和大二年级的学生人数较多,分别占38%和34%,大三年级占20%,大四年级占8%。受访者主要来自于文科非环境类专业,达到58%,理工非环境类专业学生数占比次之,约为38%,环境类相关专业占比4%。

2 结果与分析

2.1 大学生生态文明素养常识调查

生态文明素养的常识性知识不同于专业的生态理论,它指的是广大公民作为社会人应当掌握的、和生产生活密切相关的生态文明常识。大学生作为接受高等教育的群体,应具备一定程度的生态文明理念和常识[4]。

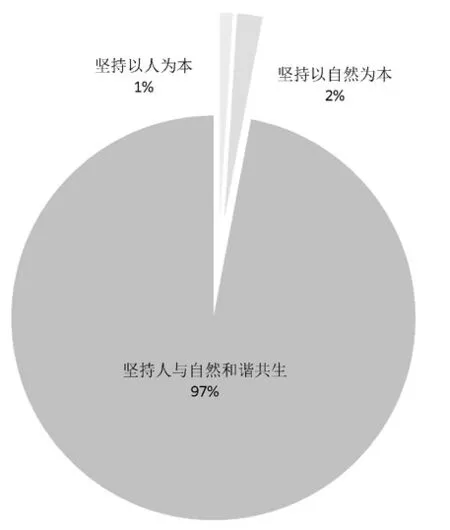

谈及生态文明的时候,必须首先厘清生态文明的核心是人与自然的和谐共生[6]。当被问及“您认为生态文明的核心是什么”时(图1),97%的学生都能对生态文明的核心有精准地把握。“坚持以人为本”或是“坚持以自然为本”的认识都是相对片面的。只有正确的认识人与自然的辨证统一、和谐共生关系,才能有正确的建设生态环境行为。

图1 关于“生态文明的核心”的把握Figure1 On the grasp of “the core of ecological civilization”

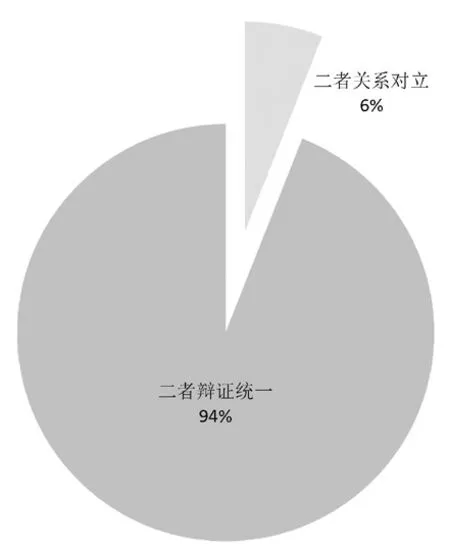

“绿水青山就是金山银山”是习总书记生态文明思想中重要科学论断之一。其先后被写入党章、宪法,说明生态文明、绿色发展更加深入人心。当被问及“‘绿水青山’和‘金山银山’之间的关系怎样”时(图2),94%的学生正确把握了二者之间辨证统一的关系,学生只有深刻把握由三段论阐明的二者之间的辨证关系,牢固树立绿水青山就是金山银山的意识才能更好地践行生态文明思想。

表1 调查对象基本概况Table1 Basic information of the sample

表2 各责任主体在生态环境中应承担的责任占比 %Table2 The duty of each main responsibility in the ecological environment

图2 关于“两山论”的把握Figure2 On the grasp of “two mountains theory”

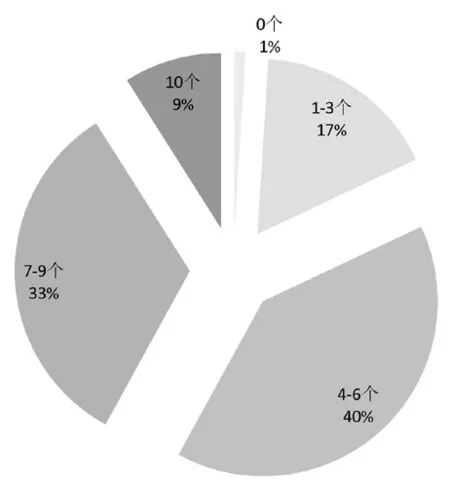

当被问及“以下 10 个有关环境保护的知识:(1)白色污染、(2)温室效应、(3)工业三废、(4)有机食品、(5)无磷洗涤剂、(6)低碳生活、(7)绿色食品、(8)垃圾分类、(9)污染检测、(10)土壤沙化治理,你比较熟悉的有几个?”(图3),40%的学生对其中的4-6 个环保知识比较熟悉,33%的学生表示对其中7-9 个知识比较熟悉。

图3 关于10 个有关环境保护知识的了解程度Figure3 Understanding about the knowledge of environmental protection

2.2 大学生生态文明素养意识调查

当被问及个人、国家政府、企业工厂、社会环保组织在生态环境中的责任时,均有超过80%的学生认为上述各责任主体在生态环境中责任重大,如表2 所示。表明当前大部分大学生对生态文明建设有强烈的主体意识。

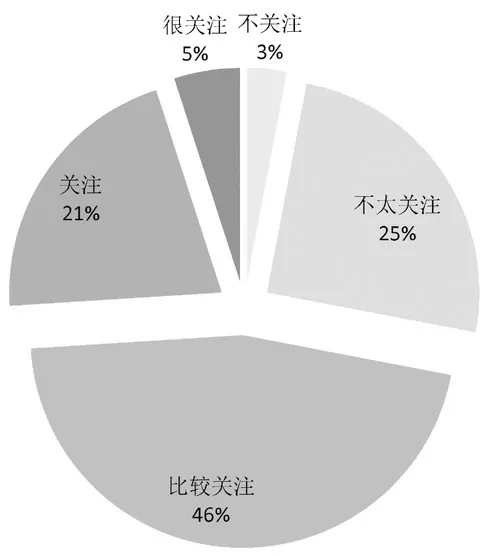

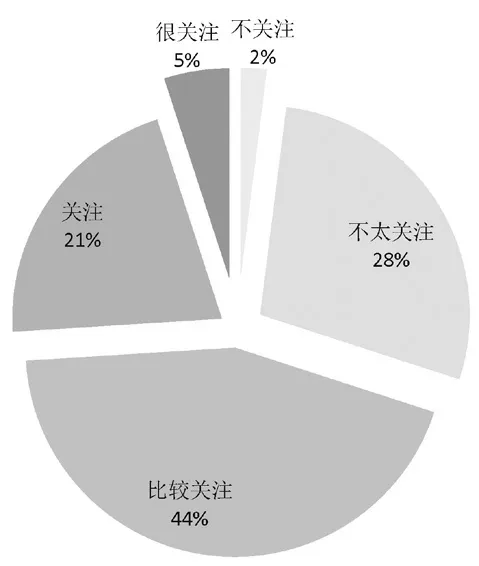

当被问及对“目前每天有100 多种物种从地球上消失,地球物种灭绝速度比2000 年快1 000倍之多”的关注度(图4)、对“对沙尘暴、雾霾天气激增的关注度”(图5)时,都各有近三成的学生表现出了冷漠麻痹、充耳不闻,对生态环境状况的感知力比较淡漠。

图4 对地球上物种灭绝速度的关注度Figure4 Attention to the rate of extinction of species on earth

图5 对沙尘暴、雾霾天气激增的关注度Figure5 Attention to the sharp increase of sandstorm and haze

2.3 大学生生态文明素养践行行为调查

人们在知晓生态状况和生态规则后,已经可以内化为自己的基本价值观,而由这种价值观激发的参与生态保护的主动性,最终的落脚点就体现在了能否真正做到将生态文明观融入到日常生活中。

当被问及“外出时是否携带重复使用的环保袋”(图6)、“购物时,是否注意商品上的环保标志”(图7)等问题时,选择“一直有”、“经常会”、“偶尔会”的学生总数均超80%。说明大多数学生有环保意识,但是尚没有完全内化为日常环保行为,因为其中选择“偶尔会”的均占约43%,而真正“一直会”坚持环保行为的则分别仅有17%、16%。同时,两道题都各有14%、18%的学生选择“几乎不会”,这一数字不容小觑,说明还有相当部分的学生尚未建立起生态文明的意识。生态文明观教育现状不容乐观,生态文明观教育工作仍然任重道远。

图6 外出购物时是否会携带环保购物袋?Figure6 Do you bring your own bags for shopping?

图7 在商场、超市购物时,您会注意商品上的环保标志吗?Figure7 Do you pay attention to the environmental labels on the products?

2.4 大学生生态文明素养教育调查

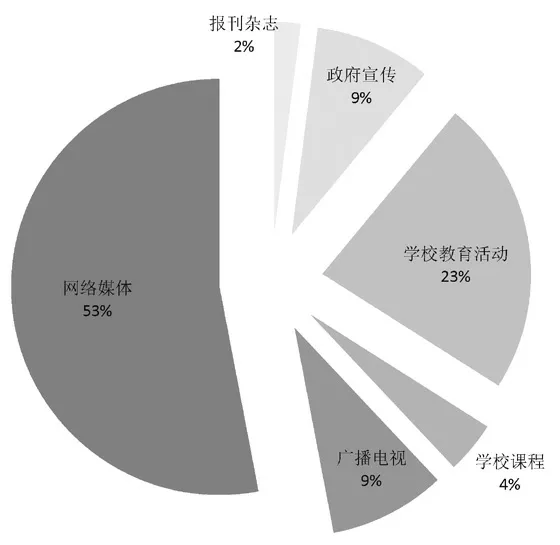

从“您获得生态文明知识的主要渠道是”(图8)这道问题可以看出网络媒体是学生获取生态文明相关信息的主要渠道,占53%,学校的普及教育活动占比23%。从多选题“贵校生态文明硬件设施的建设情况”的答题来看(图9),各高校都有不同类型的生态文明硬件设施。

图8 您获得生态文明知识的主要渠道Figure8 The main channels for you to acquire ecological civilization knowledge

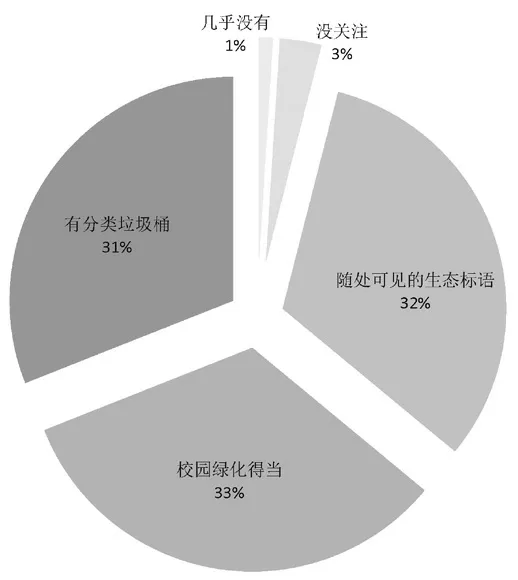

图9 贵校生态文明硬件设施的建设现状Figure9 The construction of ecological civilization facilities in your university

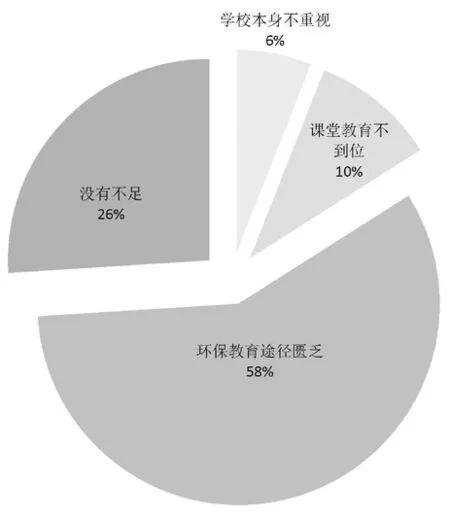

相对而言,学生们认为学校应该相应提高学校在生态文明方面的教育,目前学校采取生态文明教育主要通过讲座、知识竞赛等活动(图10),甚至还有7%的学生认为他所在的高校从来没有举办过相应的活动,以致于从来没有引起剩下15%的学生对于生态文明相关教育活动的关注。高校“环保教育途径匮乏”、“课堂教育不到位”,在调查(图11)中被认为是生态文明教育不足的主要原因。

图10 学校是否进行过生态文明相关的讲座、知识竞赛或实践活动Figure10 Has the school conducted lectures, knowledge competitions or practical activities related to ecological civilization?

图11 您认为贵校在生态文明教育方面不足的主要原因Figure11 The main reasons for the lack of ecological civilization education in your school

3 讨论与结论

福建高校在培育大学生生态文明观的工作中取得一定的成绩,绝大多数的大学生具备良好的生态文明素养,当然在认知学习的过程中仍然有一定的可塑空间。政府、社会、学校、家庭对于大学生的生态文明观有很大的影响,要加强大学生的生态文明观就需要全社会以及学生个人的共同发力。

3.1 发挥政府的作用

政府应协调社会各方力量,厘清生态文明建设的基本概念和内涵规律;完善生态环保政策法规,规范日常生活中的生态文明行为标准;加大生态文明教育力度,详实报道生态文明成果进展;在全社会范围内落实生态文明理念,充分利用福建“天然大课堂”的优势,进一步做好“家门口的自然课”,营造全民参与生态文明建设、人人践行生态文明理念的氛围[7]。

结合当前高校和大学生的相关实际情况,普及生态文明基础知识、宣传生态文明法律规程、出台生态文明观培养的科学体系。只有生态文明观及其社会道德责任意识得到确认,大学生才能在平时的实践中,坚定自身的生态文明观立场,摆脱来自社会其他方面的压力和偏见,才能真正履行保护生态环境的义务。

3.2 发挥企业的作用

绿色先锋企业应积极与高校共建生态战略联盟,为大学生提供参观学习和锻炼实践的机会,同时定期开展校内讲座,现身说法、生动形象地向大学生传递先进生态观,让学生切实体会生态经济的有效运作。这么做不仅为企业将来的人才引进奠定良好的基础,实现校企共赢;同时,也是在响应环保部提出的让利于民,积极做好生态文明建设相关工作的号召。

3.3 发挥生态环保组织的作用

生态环保组织作为公益性的社会团体,成员来自各行各业积极投身生态文明建设事业的人士。生态环保团体成员的文明行为,对周围人的生态行为可以起到良好的示范与带动作用;同时,他们能够及时发现社会上破坏生态环境的行为,能够做到及时制止或者监督举报,为政府和公民之间搭建了生态文明建设的桥梁。高校可邀请其前来为大学生做生态宣讲活动,通过广泛地开展宣传教育,落实生态环保法律政策,促进包括大学生在内的全体社会公民提升生态道德意识和生态文明行为。

3.4 发挥学校的作用

学校应根据在校学生学科、专业的实际情况,制定生态文明观教育的规划,将生态文明观教育纳入培养体系。在思想政治教育中,开辟生态文明观教育的专门版块。特别是作为生态省的福建省,更是应该将福建在推进生态文明建设的进程与探索总结编印成册,让福建的大学生对身边的生态战略有充分的了解。同时,在专业课程中充分挖掘生态文明元素,充分发挥课堂教学的主导作用,实现“课程思政”的多元价值[8]。

构建和充实教师队伍,高校教师在具备扎实业务素质的前提下,要接受生态文明素养的再培训,主动学习生态文明理论,做到活学活用,将生态文明知识与自身的专业知识融会贯通。另外,高校应充分发挥科研阵地的作用。加大对生态文明的研究力度,加强“产、学、研”转化,为大学生生态文明观教育提供实践支持。

构建良好的校园生态文化的氛围,学生也会潜移默化的养成生态文明的生活习惯。同时,制定日常行为规范,将生态文明行为纳入操行考量的范围,使得学生们在日常行为习惯亦有章可循,才能更好将生态文明理念落实到学习、生活中。另外,学生“自然教育”社团和创新平台的建设也应该加大支持力度[9],给予更多的优惠和指导,科学引导学生积极投身于生态文明建设的实践中去,深化生态文明认知。

3.5 发挥家庭的作用

中国的家庭教育中,家长们一直信奉“成绩至上”,孩子们的思想道德素质等基础教育长期被忽视。加之当前大部分大学生家长的受教育程度不高,生态文明认知度不高,环境保护意识相对薄弱,平时不太注意自身的行为,直接导致大学生们在面对生态文明现象时表现出立场不够坚定,或是事不关己的态度。因此,生态文明观的培养应该注重家庭教育的潜移默化作用。

(1)学生家长要注意树立正确的价值取向,在日常生活中,应该规范自身的环保行为,以此作为孩子的榜样;从小培养孩子们环保意识,从点滴小事做起,爱护动物植物,遇到破坏生态环境的行为要及时加以纠正,培养他们对生态环境的责任意识。

(2)大学生家长切不可以有“孩子扔到校园里,就是辅导员的责任”这样的思想。家长应该时刻与老师保持沟通,及时了解孩子们在学校的思想动态,积极配合老师对学生出现的思想波动进行教育和纠正,鼓励学生配合学校的各类生态实践活动,做好生态教育。

3.6 发挥自我的主观能动性

当代大学生应积极地关注生态文明方面的知识,在日常生活中就应当时刻自觉践行生态文明理念、节能减排、保护环境,并内化为一种自觉习惯;时刻积极主动地以生态文明建设的成就来审视自己生态文明认知水平和行为水准,及时查漏补缺,并不断充实自己、反省自己,提高生态文明观的自我教育能力。大学生只有将生态文明观内化为一种自觉认知,才能真正意义上实现知行合一,为他们走上社会之后更好的建设社会主义生态文明奠定基础。

通过研究发现,大学生生态文明观的不乐观局面是由众多因素共同导致的,成因复杂。因此,本文提出要解决福建大学生生态文明观缺位的问题,就必须联合政府、企业、社会组织、家庭、学校和学生个人共同发力,相互之间协调配合,多管齐下,围绕生态文明建设,综合统筹,构建全方位立体平台,全面高效提升大学生的生态方面的观念、知识、技能。当然,“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,唯有唤醒大学生对自然万物的景仰、激发他们内心深处对于生态环境的敬畏,才能使一切外在的作用力内化为他们自身的价值驱动力,才能使他们积极投身生态文明建设的伟大实践中,主动承担起生态文明建设的责任。