缓控释肥不同配比对水稻秀水33产量与氮肥利用率的影响

2020-12-07潘建清李路菲薛美琴

潘建清,李路菲,薛美琴

(长兴县农业技术推广服务总站,浙江 长兴 313100)

水稻是我国重要的粮食作物之一,提高水稻产量对于保证国家粮食安全至关重要[1]。施用氮肥是提高水稻产量与品质的重要技术之一[2]。然而,我国的氮肥平均利用率仅为28%,远低于发达国家的60%[3]。过量及不合理的施用氮肥造成了许多生态环境问题,如温室气体的排放、土壤酸化、地表水富营养化、地下水硝酸盐积累等[3-5]。传统的水稻施肥技术为多次施肥,通常3~4次,导致劳动力成本投入较高,同时追施的肥料施于土壤表层易造成农业面源污染[5-6]。因此,在水稻生产中提供一种既可以提高肥料利用率、减少损失,同时又具有轻简化特点的施肥技术是十分必要的[7-8]。

缓控释肥作为一种新型肥料,能够缓慢释放养分,基本能与作物养分吸收同步,从而提高肥料利用率和作物产量[9]。张木等[5]研究发现,一次性施用缓控释肥能在早稻和晚稻生产中实现。缓控释肥一次性施用也可以满足单季稻的养分需求[10]。有研究表明,缓控释肥还可以减少氨挥发及温室气体排放[11-13]。但是,缓控释肥成本较高,在大面积生产上推广有一定难度。缓控释肥与速效氮肥合理的配比是节约肥料成本,提高作物产量及氮肥利用率的重要方式之一。本研究通过大田试验,研究缓控释肥和普通尿素不同配比对水稻增产、氮素利用率等方面的影响,以期为缓控释肥在水稻生产上的施用提供科学依据和数据支撑。

1 材料与方法

1.1 材料

试验于2016—2017年在长兴县太湖街道进行。试验田为湖松田,土壤质地为砂质壤土。土壤基础地力:pH 5.8,有机质 37.6 g·kg-1,全氮 2.36 g·kg-1,碱解氮 213 mg·kg-1,速效磷 107 mg·kg-1,速效钾 169 mg·kg-1。

供试缓释氮肥(N 43%)由山东金正大生态工程有限公司提供;常规单质肥料为尿素(N 46%),过磷酸钙(P2O512%),氯化钾(K2O 60%),均市售。供试水稻品种为秀水33,由嘉兴市农业科学院提供。

1.2 处理设计

试验共设置5个处理:处理1,对照(CK),不施氮肥;处理2,常规施肥,施用常规单质肥料,施氮量为270 kg·hm-2;处理3,缓释氮肥20%,施氮量为216 kg·hm-2;处理4,缓释氮肥40%,施氮量为216 kg·hm-2;处理5,缓释氮肥60%,施氮量为216 kg·hm-2。小区面积为40 m2(5 m×8 m),随机区组排列,重复3次。各个小区之间用宽度为30 cm的田埂隔开,田埂上包裹塑料薄膜。所有处理的磷和钾肥用量相同,均为P2O560 kg·hm-2和K2O 90 kg·hm-2。对于常规施肥处理,氮肥(普通尿素)按基肥40%,分蘖肥30%,穗肥30%施用,对于3个缓控释肥处理,缓释氮肥与普通尿素按要求的比例混匀后作基肥一次施用。所有处理的磷钾肥都作基肥一次施用。水稻整个生育期按照当地常规方式进行水分及病虫害管理。

1.3 测定项目及方法

水稻成熟期进行植株采样,每个小区随机取6丛,装入网袋中带回实验室进行养分分析测定。水稻植株样人工脱粒分为籽粒和秸秆2个部分。样品在75 ℃下烘至恒重,称量。烘干样品粉碎后测定全氮含量。采用浓硫酸-双氧水消煮法测定[14]。

水稻收获期进行考种,每个小区按照平均分蘖数选取6丛,测定水稻穗数、穗粒数、籽实率和千粒重。每个小区全部收割进行测产。

1.4 数据处理与分析

氮肥利用率相关计算公式如下[15]:氮肥收获指数=水稻籽粒氮积累量/水稻植株总氮积累量×100%;氮肥表观利用率=(施氮区水稻植株氮积累量-空白区水稻植株氮积累量)/施氮量×100%;氮肥农学效率=(施氮区水稻籽粒产量-对照区水稻籽粒产量)/施氮量;氮肥偏生产力=水稻籽粒产量/施氮量。

试验数据采用Excel 2016处理,利用SPSS 22.0进行统计分析,采用LSD法进行差异显著性分析(P<0.05)。

2 结果与分析

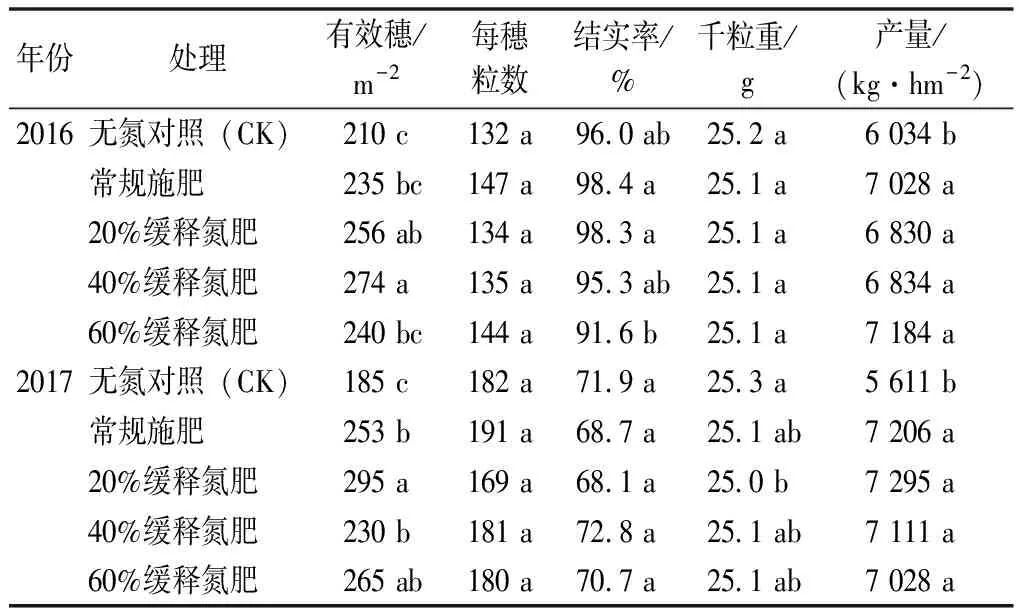

2.1 对水稻产量和产量构成因子的影响

表1显示,与不施氮肥对照相比,施用氮肥显著增加水稻的产量。而缓释肥处理较常规施肥处理没有显著提高水稻产量。2016年缓释氮肥40%处理的有效穗最高,且显著高于对照,常规施肥和缓释氮肥60%处理与缓释氮肥20%处理间没有显著差异;各处理的每穗粒数为132~147粒;结实率常规施肥和缓释氮肥20%处理显著高于缓释氮肥60%处理,但与对照和缓释氮肥40%处理没有显著差异;各处理之间的千粒重没有显著差异。2017年水稻有效穗数施用氮肥的处理显著高于对照,缓释氮肥20%处理显著高于常规施肥和缓释氮肥40%处理,但与缓释氮肥60%处理没有显著差异;各处理的每穗粒数为169~191粒,且各处理间没有显著差异;施用氮肥相较于对照没有显著影响水稻结实率;各处理的千粒重为25.0~25.3 g,缓释氮肥20%处理显著低于对照。

表1 不同施肥处理对水稻秀水33产量及产量构成要素的影响

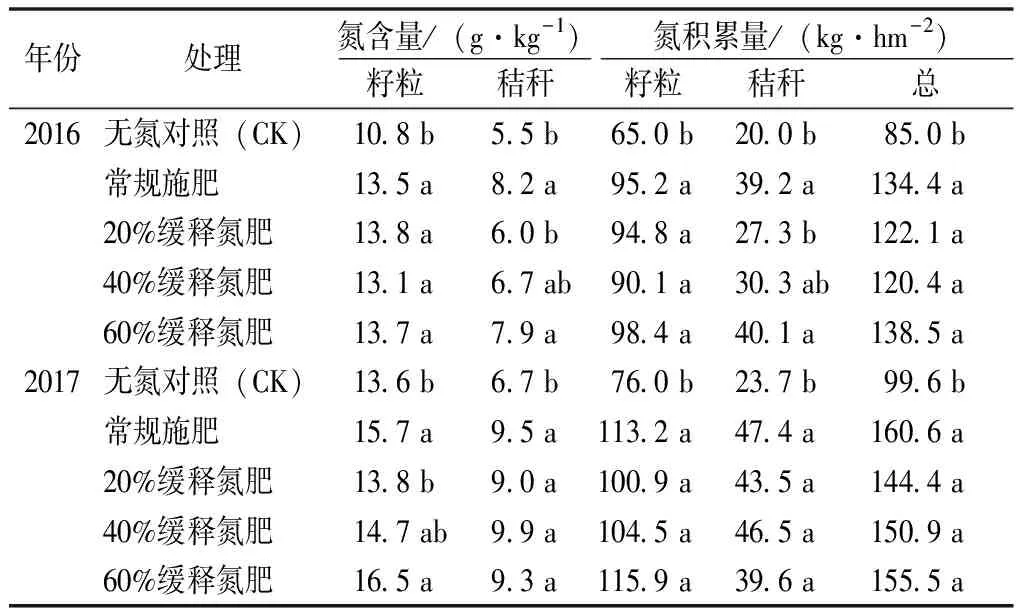

2.2 对水稻氮含量和氮积累量的影响

从表2可以看出,与对照相比,施用氮肥提高了水稻籽粒和秸秆的氮含量。2016年籽粒氮含量各施氮处理的为13.1~13.8 g·kg-1,没有显著差异;秸秆氮含量缓释氮肥40%和缓释氮肥60%处理与常规施肥处理没有显著差异,但缓释氮肥20%处理显著低于常规施肥处理;籽粒氮积累量各施氮处理为90.1~98.4 kg·hm-2,显著高于对照的65.0 kg·hm-2;秸秆氮积累量对照和缓释氮肥20%处理显著低于常规施肥和缓释氮肥60%处理;各施氮处理之间的总氮积累量没有显著差异。2017籽粒氮含量缓释氮肥20%处理比常规施肥处理显著降低,而缓释氮肥40%和缓释氮肥60%处理与常规施肥处理之间均没有显著差异;秸秆氮含量缓释肥处理的与常规施肥处理没有显著差异,但显著高于对照;籽粒中氮积累量施氮处理的为100.9~115.9 kg·hm-2,且没有显著差异;对于秸秆中氮积累量和总积累量也是类似的情况。

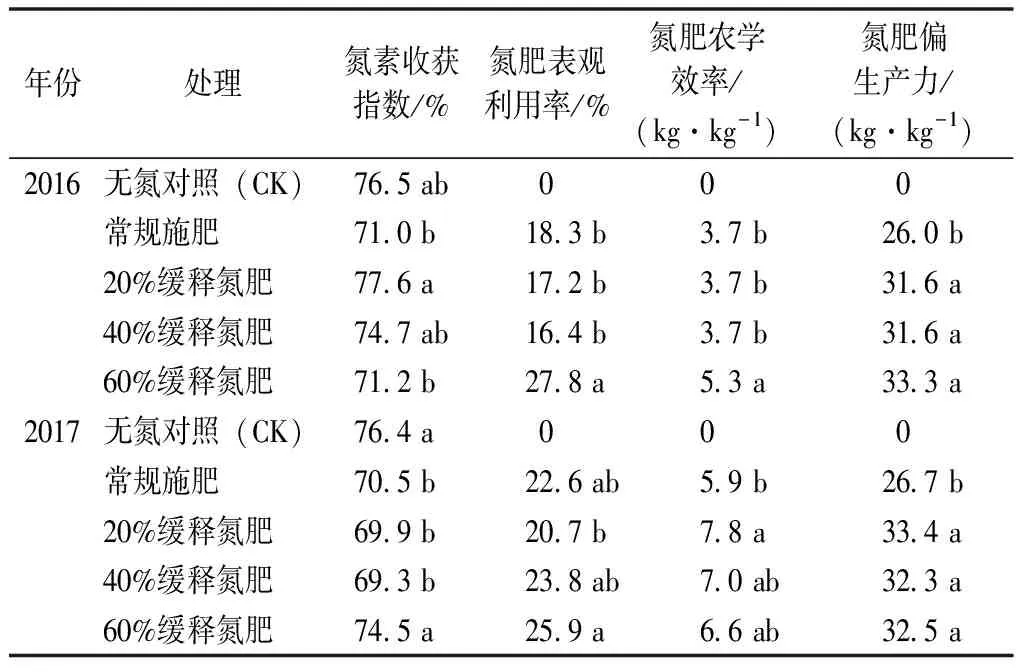

2.3 对水稻氮肥利用率的影响

从表3可以看出,2016年水稻氮素收获指数常规施肥和缓释氮肥60%处理均显著低于缓释氮肥20%处理,而与对照和缓释氮肥40%处理之间均没有显著差异;氮肥表观利用率和氮肥农学效率,缓释氮肥60%处理显著高于常规施肥处理、缓释氮肥20%和缓释氮肥40%,常规施肥、缓释氮肥20%和缓释氮肥40%处理间差异不显著;施用缓释肥的3个处理比常规施肥处理显著提高氮肥偏生产力。2017年对照和缓释氮肥60%处理的氮素收获指数显著高于其他3个处理;氮肥表观利用率缓释氮肥20%处理显著低于缓释氮肥60%处理,但与常规施肥和缓释氮肥40%处理间没有显著差异;氮肥农学效率3个施用缓释肥的处理间没有显著差异,缓释氮肥20%处理显著高于常规施肥处理。3个缓释肥处理的氮肥偏生产力为32.3~33.4 kg·kg-1,显著高于常规施肥处理的26.7 kg·kg-1。

表2 不同施肥处理对水稻秀水33氮含量及氮积累量的影响

表3 不同施肥处理对水稻秀水33氮肥利用率的影响

3 小结与讨论

缓控释肥一次性施用,可以满足水稻对养分的需求,同时还能节省人工投入,降低成本[10,16]。在本试验中,缓控释肥一次性施用可以维持水稻产量。前人的研究也表明,与常规施肥相比,缓控释肥一次施用可以维持或者提高水稻产量[17]。Yang等[18]研究发现一次施用缓控释肥可以提高水稻产量14%~27%。王强等[10]研究发现,缓控释氮肥一次性施用比常规施肥可以增加分蘖数、有效穗及每穗实粒数等,从而提高了单季稻产量。这可能是因为缓释肥中氮素的释放与作物对氮素的需求基本吻合[17]。

氮素吸收利用与作物产量的形成有着密切的关系[19]。在长江下游单季稻生产上,施用缓控释肥的水稻氮肥表观利用率提高2%~20%[10]。Mi等[20]研究发现,缓控释肥施用提高单季稻氮肥利用率13~21百分点。本试验结果表明,缓释氮肥60%处理的氮肥表观利用率最高,其他比例的缓释肥处理与常规施肥相近。这主要原因是缓释氮肥60%处理的籽粒和秸秆氮含量相对较高。缓控释肥配施一定比例速效氮肥既可以提高氮肥利用率,还能降低肥料成本与用工成本。

本试验中几种缓控释肥的施肥模式均可以实现水稻稳产。缓控释肥一次施用可以减少追肥劳动力成本,适合在劳动力缺乏、劳动力成本高的地区推广使用。其中,缓控释肥60%配施尿素40%是一种比较合理的施肥策略,它可以起到稳产及提高氮肥利用率的效果,适合大面积推广应用。