杀菌剂对浙贝母灰霉病菌室内毒力的测定

2020-12-07阮若昕罗秀俊王明爽王慧中

阮若昕,罗秀俊,王明爽,王慧中

(1.杭州市农业科学研究院,浙江 杭州 310024; 2.杭州师范大学 浙江省药用植物种质改良与质量控制技术重点实验室,浙江 杭州 311121)

浙贝母(FritillariathunbergiiMiq.)是浙江传统中药材“浙八味”之一,以地下鳞茎入药,有清热散结、化痰止咳等功效。浙江是全国浙贝母主要种植地区,种植面积约过0.3万hm2,年产量约0.5万t。浙贝母是浙江省磐安、东阳和鄞州等地区农民增收致富的主要产业之一[1]。由灰葡萄孢菌(BotrytiscinereaPers.)引起的灰霉病是浙贝母生产中主要病害之一,如不及时防治,会造成超过80%的植株发病,不仅会造成产量的损失而且会影响浙贝母的药效品质,进而导致商品性和销售价格下降,严重影响浙贝母产业的发展[2]。单一化学农药长期反复施用不仅会增加生产成本,而且会造成产品农药残留超标,严重影响浙贝母的药用安全性。为了筛选出能有效防治浙贝母灰霉病的杀菌剂,选择了6种杀菌剂对浙贝母灰霉病菌进行室内毒力的测定,以期为田间防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试药剂共6种:25 g·L-1咯菌腈悬浮种衣剂(瑞士先正达作物保护有限公司),25%吡唑醚菌酯悬浮剂(江苏东台东南化工有限公司),40%嘧霉胺悬浮剂(广东中迅龙科股份有限公司),75%百菌清可湿性粉剂(威海韩孚生化药业有限公司),10%苯醚甲环唑水分散粒剂(广东中迅农科股份有限公司),40%百可得可湿性粉剂(日本曹达株式会社)。

供试浙贝母灰霉病菌菌株来源于浙江省磐安县的浙贝母带病花器,用组织分离法[3]进行分离纯化,获得菌株PAG3-1。经形态学和分子生物学鉴定,确定菌株PAG3-1为灰葡萄孢菌(B.cinerea),菌株保存于4 ℃备用。

1.2 毒力测定

采用菌丝生长速率法在室内测定6种杀菌剂对浙贝母灰霉病菌株PAG3-1的毒力,用无菌水将供试药剂稀释成5个梯度浓度后配制含药PDA平板。各药剂的浓度分别为:咯菌腈0.4、0.2、0.1、0.05、0.025 μg·mL-1;吡唑醚菌酯100、50、25、12.5、6.25 μg·mL-1;嘧霉胺20、10、5、2.5、1.25 μg·mL-1;百菌清8、4、2、1、0.5 μg·mL-1;苯醚甲环唑10、5、2.5、1.25、0.625 μg·mL-1;百可得10、5、2.5、1.25、0.625 μg·mL-1。以加入无菌水的培养基作为对照。重复3次。用打孔器打取5 mm的菌饼,接种于含有不同浓度杀菌剂的PDA平板中央。25 ℃培养5 d,十字交叉法测量菌落直径,计算菌丝生长抑制率。

1.3 数据处理

用SPSS Statistics 20软件进行计算分析,计算出各药剂毒力回归方程、EC50值和相关系数。根据EC50值评价杀菌剂毒力大小。

2 结果与分析

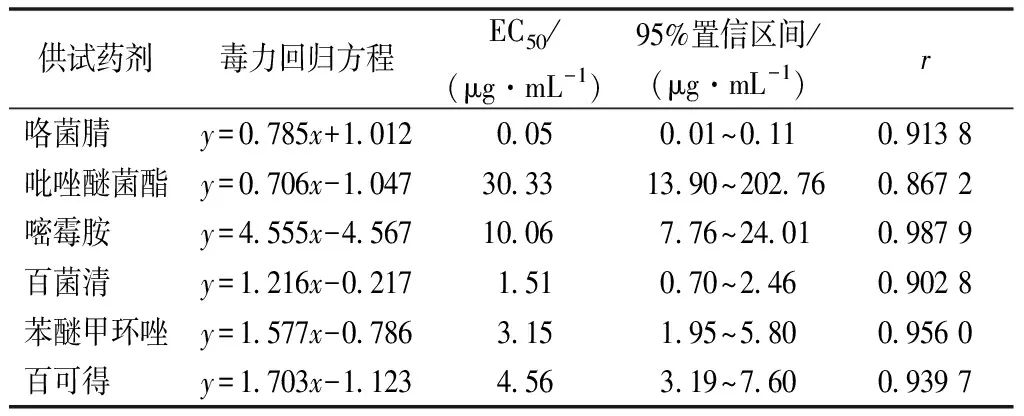

通过室内毒力测定,获得了6种杀菌剂对浙贝母灰霉病菌菌丝生长的EC50值和毒力回归方程(表1)。经EC50值比较,杀菌剂毒力从大到小依次为咯菌腈>百菌清>苯醚甲环唑>百可得>嘧霉胺>吡唑醚菌酯。咯菌腈对浙贝母灰霉病菌菌丝生长的抑制作用最强,EC50值为0.05 μg·mL-1;百菌清也有较好的抑菌效果,EC50值为1.51 μg·mL-1;苯醚甲环唑和百可得的抑制作用较弱,EC50值分别为3.15和4.56 μg·mL-1;嘧霉胺和吡唑醚菌酯的抑制作用最弱,EC50值分别为10.06和30.33 μg·mL-1。

表1 6种杀菌剂对浙贝母灰霉病菌的室内毒力测定结果

3 小结与讨论

室内毒力测定结果表明,6种杀菌剂对浙贝母灰霉病菌的菌丝生长有不同程度的抑制作用,其中25 g·L-1咯菌腈悬浮种衣剂对浙贝母灰霉病菌丝生长的抑制作用最佳。咯菌腈是一种新型的非内吸性苯基吡咯类杀菌剂,属假单胞细菌产生的抗生素硝吡咯的衍生物。据近期报道,长三角地区果蔬灰霉病病菌对咯菌腈仍然敏感[4]。

灰霉病菌寄主范围广,培育抗病新品种难度大,目前主要还是以化学防治措施为主。但同一化学药剂的连续使用易导致灰霉病菌产生抗药性的问题。在其他作物上,灰霉病菌已对苯并咪唑类、二甲酰亚胺类、N-苯氨基甲酸酯类和苯胺基嘧啶类等杀菌剂产生了不同程度的抗性[5-6]。针对浙贝母灰霉病,除了强调预防为主的田间措施,筛选新的不同类型的杀菌剂作为替代品或者进行轮换使用,也是提高防治效果的一种重要手段。田间试验表明,异菌脲(二甲酰亚胺类)、氟菌·肟菌酯(甲氧基丙烯酸酯类)和唑醚·氟酰胺(芳酰胺类)对防治浙贝母灰霉病均有一定效果[7]。通过室内毒力测定,咯菌腈对浙贝母灰霉病菌有显著的抑制效果,可以开展进一步田间防效试验,以确定咯菌腈在环境条件更复杂的大田的应用效果。