缙云县典型酸化农田土壤石灰需求量估算浅议

2020-12-07周杨项佳敏姚岳良施丽珍陈建霞章明奎

周杨,项佳敏,姚岳良,施丽珍,陈建霞,章明奎

(1.缙云县农业农村局,浙江 缙云 321400; 2.浙江大学 环境与资源学院,浙江 杭州 310058)

土壤酸化是指土壤中氢离子和铝离子数量的增加,以及土壤pH值的下降。近年来,我国农田土壤酸化加速,严重影响了生态环境和农业生产[1-2]。土壤酸化可加速土壤养分淋失、土壤结构退化,以及铝离子和其他重金属离子的释放,降低土壤酶的活性,污染地表和地下水[3-6]。施用石灰等碱性物质是治理酸化土壤的有效措施[7-8]。但考虑到不同酸化土壤的性状差别、酸化差异,合理确定石灰施用量是针对性地治理酸化土壤的前提。目前,国内外文献中用于估算石灰需求量的方法较多,如根据土壤阳离子交换量(CEC)和盐基饱和度来确定石灰需求量,根据交换性酸或潜性酸含量确定石灰需求量,根据酸碱缓冲曲线计算石灰需求量[9],采用氯化钙交换-氢氧化钙滴定法[10]、单缓冲法、双缓冲法[11]和培养试验法等确定石灰需求量。不同方法的估算原理有所差异,估算出的石灰需求量也不尽相同,有时甚至有较大的差异。目前,石灰需求量的估算多针对红壤等自然酸性土壤进行,而对于因施肥等人为活动导致的酸性土壤进行石灰需求量估算的探讨较少。为此,本研究以浙江省缙云县典型平原耕地酸化土壤为例,比较不同方法在估算石灰需求量上的差异。

1 材料与方法

1.1 材料

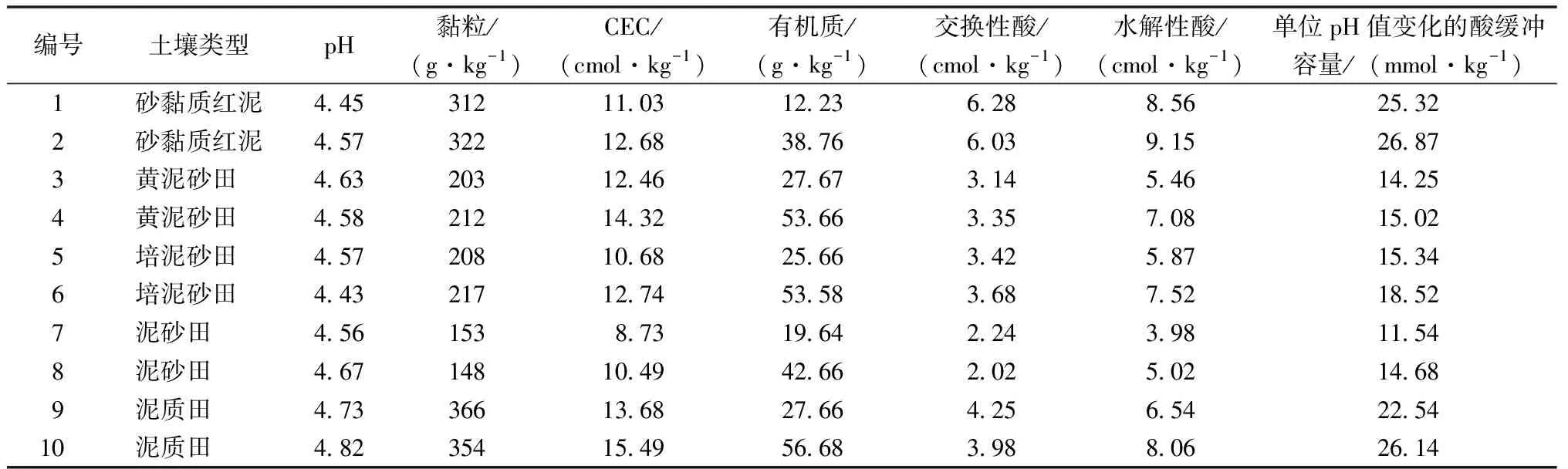

在对缙云县多个土壤样品的理化性状进行测定的基础上,本研究选择酸化明显(pH值在4.45~4.85),有机质、黏粒含量有明显差异的10个土壤样品用于试验,编号分别为样品1~样品10。选用的10个样品涉及5种土壤类型,每种土壤类型均由有机质含量差异较大的2个样品组成。其中,样品3~样品10属水稻土,为(河谷)平原耕地土壤;样品1和样品2属低丘红壤,土地利用方式为林地,系自然酸化土壤,用于对比。

1.2 检测方法

采集的土壤样品风干后研磨,分别过孔径2.00、0.25、0.149 mm的尼龙筛,用于分析与试验。土壤pH值用电位法测定[12],CEC用醋酸铵交换法测定[12],有机质含量用重铬酸钾氧化法测定[12],黏粒含量用比重计法测定,交换性酸含量用氯化钾浸提-中和法测定[12-13],水解性总酸度用醋酸钠(pH值8.3)浸提-中和法测定[12]。

1.3 石灰需求量估算

石灰需求量以t·hm-2表示,分别用以下4种方法进行估算,计算时假定每1 hm2面积的表土质量为2 250 t。

氯化钙交换-氢氧化钙滴定法(LY/T 1242—1999,以下简称滴定法)。用0.2 mol·L-1氯化钙溶液交换出土壤的交换性酸,悬液中的酸用0.03 mol·L-1氢氧化钙标准溶液滴定,用酸度计指示终点(pH值分别为5.5、6.5、7.0)。根据氢氧化钙用量分别计算达到相应土壤pH值时的石灰用量。

土壤酸碱缓冲曲线法(以下简称缓冲曲线法)。参照文献[9],称取若干份10 g土壤样品于100 mL塑料瓶中,加入一定量的去离子水,然后分别加入不同量的已标定的盐酸或氢氧化钠溶液,最后使加入的总体积为50 mL。间歇振荡平衡7 d后,用电极测定土壤pH值,建立酸或碱的添加量与土壤pH值的关系曲线(即酸碱缓冲曲线),根据建立的曲线估算某一pH值变化范围的相应碱用量,推算石灰用量。

交换性酸或水解性酸计算法根据所测定的土壤交换性酸或水解性酸量直接计算中和土壤酸需要的石灰用量[11]。

培养试验法。称取若干份50 g土壤样品于100 mL塑料瓶中,加入一定量的去离子水,然后分别加入不同量的碳酸钙,搅匀后培养25 d,然后用电极测定土壤pH值。建立碳酸钙添加量与土壤pH值的关系曲线(即缓冲曲线),根据建立的曲线估算某一pH值变化范围的相应碱用量,推算石灰用量。

2 结果与分析

2.1 不同土壤样品的酸缓冲容量差异

酸碱滴定法是研究土壤酸缓冲性能的常用方法,利用土壤的酸碱滴定曲线可以表征不同土壤对酸缓冲性能的差异。Aitken等[14]对采自澳大利亚的100多个酸性土壤样品进行酸碱滴定发现,在pH值4.0~7.0内,土壤pH值基本上与加入的酸碱量呈线性关系,其斜率可反映这段pH值范围内土壤的缓冲性能。考虑到一般耕地土壤酸化过程中pH值变化的主要范围在4.5~6.5,本文计算了10个土壤样品在pH值4.5~6.5间每变化1个pH值单位的酸缓冲容量,即单位pH值变化的酸缓冲容量(表1)。对比可知,10个土壤样品单位pH值变化的酸缓冲容量有较大差异,最高的是最低的2倍以上。除泥质田外,平原耕地土壤单位pH值变化的酸缓冲容量明显低于低丘红壤(砂黏质红泥),且以泥砂田的单位pH值变化的酸缓冲容量最低。这表明,平原耕地土壤酸缓冲容量较低,容易发生酸化。相关分析表明,单位pH值变化的酸缓冲容量与土壤黏粒含量呈正相关(相关系数0.916 0,n=10)。推测研究区平原耕地(泥质田除外)土壤酸缓冲容量较低可能与这些土壤缺乏胶体(黏粒)有关;泥质田土壤的黏粒含量较高,因此,其单位pH值变化的酸缓冲容量也较高。此外,对比同一土壤类型而有机质含量不同的2个样本可知,有机质含量高的土壤样品,其单位pH值变化的酸缓冲容量也较高,表明土壤有机质的积累有助于土壤酸缓冲容量的提升。

2.2 不同土壤样品的石灰需求量差异

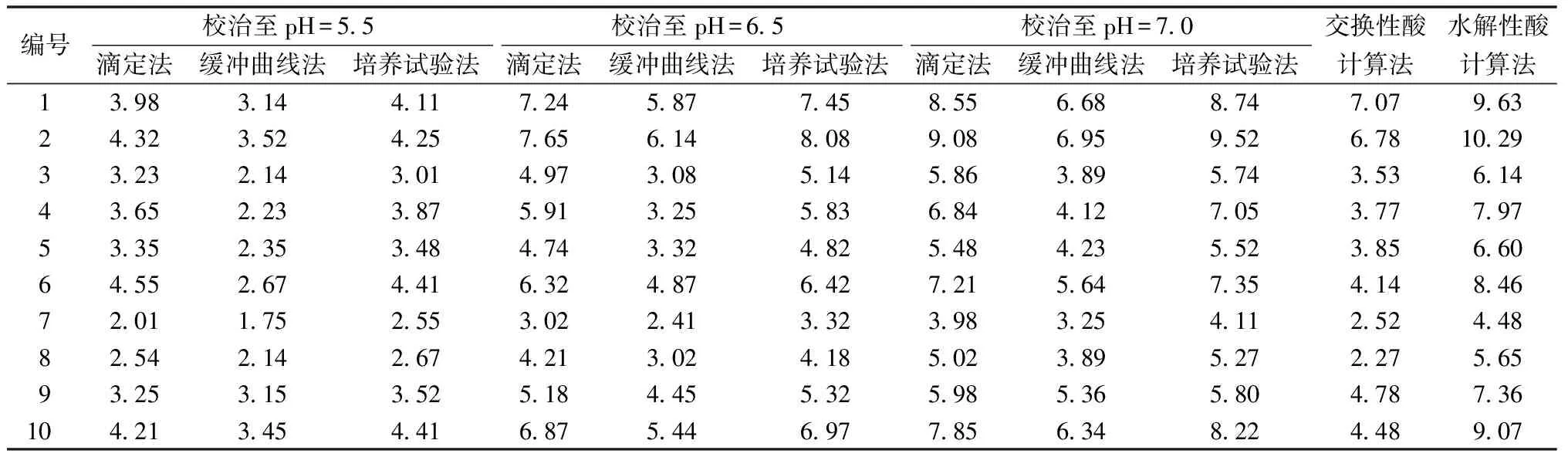

分别采用滴定法、缓冲曲线法、培养试验法估算提升土壤pH值至相应水平(5.5、6.5、7.0)的石灰需求量,并采用交换性酸计算法和水解性酸计算法估算中和土壤酸所需的石灰需求量,结果如表2所示。可以看出,尽管用不同方法估算出的石灰需求量有较大差异,但不同土壤样品之间石灰需求量的变化趋势基本一致,除用交换性酸计算法计算的8号样品石灰需求量偏低外,其他方法估算的石灰需求量均随土壤酸缓冲容量的增加而增加,以砂黏质红泥(红壤)较高,泥砂田较低。这一结果表明,平原地区耕地土壤酸化改良的石灰需求量一般低于低丘红壤。这可能与相同pH值条件下低丘红壤的交换性酸含量高于平原耕地土壤有关。此外,土壤有机质含量较高的土壤,调整土壤pH时需要的石灰用量相对较高。

表1 供试土壤样品的基本性状

表2 基于不同方法估算的各土壤样品的石灰需求量 单位:t·hm-2

对比分析结果可知,不同方法计算的石灰需求量有一定的差异。无论是要将土壤pH值校治至5.5、6.5,还是7.0,基于缓冲曲线法估算的石灰需求量始终最低。相关分析表明,滴定法与培养试验法估算结果的相关系数在0.967 0~0.995 4,而缓冲曲线法与培养试验法估算结果的相关系数在0.787 3~0.936 5。滴定法的估算结果与培养试验法更为接近,相关性更高。导致滴定法与缓冲曲线法估算结果差异的原因可能是:滴定法试验时采用氢氧化钙作为碱性物质,与土壤改良时实际应用的石灰石粉的性状接近;而缓冲曲线法试验时所用的酸、碱试剂均为强酸和强碱,它们与土壤作用完全,达到某一设定的pH值变化所需的酸或碱用量比土壤改良时所用的石灰石粉(碳酸钙)量要少。

从表2结果还可以看出,当用交换性酸直接计算石灰需求量时,其值要低于用水解性酸直接计算的结果,后者比前者高36.21%~148.90%,平均高83.22%。这可能与交换性酸测定交换出主要为矿物胶体上释放的酸,对有机物质中交换性氢的交换不够完全有关。对于有机质含量较高的土壤,分别基于水解性酸与交换性酸计算的石灰需求量的差异(平均相差103.78%)要比有机质含量较低的土壤(平均相差62.67%)更为明显。

与调整pH值至7.0时用培养试验法计算的石灰需求量相比,基于水解性酸计算得到的石灰需求量要高出6.97%~26.90%,而基于交换性酸计算得到的石灰需求量要低出17.59%~56.93%,即基于交换性酸估算的石灰需求量偏低,而基于水解性酸估算的石灰需求量偏高,总体上以基于水解性酸估算的石灰需求量较为接近培养试验法的结果。

3 小结

本研究以缙云县典型酸化农田土壤样品为材料,分别采用滴定法、缓冲曲线法、交换性酸计算法和水解性酸计算法估算校治酸化土壤的石灰需求量,并与培养试验法的估算结果进行比较,认为滴定法估算的石灰需求量较符合实际。缙云县平原耕地土壤的酸缓冲容量明显低于低丘红壤,相应地,对其进行降酸处理所需要的石灰量也低于相似酸度的红壤。校治酸性土壤的石灰需求量随土壤黏粒含量和有机质含量的增加而增加。