南阳市水生态文明城市试点建设经验探讨

2020-12-07李金红

李金红

(南阳市城市供水节水办公室,河南 南阳 473000)

水是南阳重要的生态资源,也是南阳发展的特色资源,凭借水这张特色名片,南阳市于2014年5月成功申报了第二批全国水生态文明城市建设试点,同年12月,《南阳市水生态文明城市建设试点实施方案》(以下简称《实施方案》)通过水利部审查,2015年3月《实施方案》通过河南省人民政府审批,进入实施阶段,试点期为2015—2017年。南阳市委市政府高度重视水生态文明城市建设试点工作,将其作为促进全区经济社会转型发展、增进公众水福祉、提升社会文明水平的重要抓手,认真贯彻党的十八大关于加强生态文明城市建设的战略部署,以实施最严格水资源管理制度为切入点[1],以南水北调中线工程水质安全保护为核心,将南阳市建成全国水生态文明城市建设先行区和示范区。

根据《实施方案》确定的建设任务,南阳市按照“一心两山环众湖,两渠九水绕南阳”的水生态文明城市建设总体布局[2],开展了科学严格的水资源管理、健康优美的水生态保护与修复、基础安全的防洪排涝建设、开源节流的水资源优化利用、绿色生态的水经济建设和兼容并蓄的水生态文明宣传“六大体系”建设,实施“82项重要建设项目任务”,示范“五大重点项目工程”,考核“21项指标”,走出了一条具有南阳特色的水生态文明城市建设道路。

1 研究区概况

南阳市位于河南省西南部,雄踞我国中心腹地,东连驻马店和信阳市,南接湖北省的襄阳和十堰市,西与陕西省商洛市相连,北同三门峡、洛阳和平顶山市毗邻,具有承东启西、沟通南北、控制江淮的重要作用,区位优势明显。南阳市东西长263km,南北宽168km,现辖2区、4个开发区、10个县,总面积2.66万km2,占全省面积的14.4%,是河南省最大的地级市。

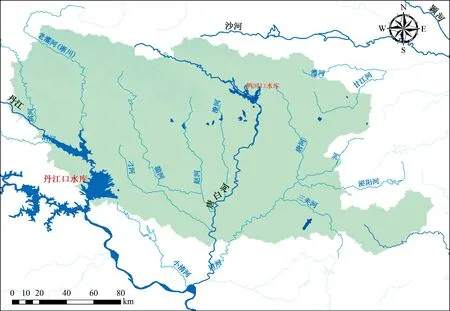

南阳是南水北调中线工程水源地和渠首所在地,也是淮河发源地,全市有水库476座,兴利库容达13.37亿m3,大中小型灌区3280处,有效灌溉面积达259万亩。境内河流众多,流域面积100km2以上的河流有99条,1000km2以上的河流有14条,1.00万km2以上的河流有3条,大多发源于伏牛山和桐柏山地,向南流向汉江,向东流向淮河,构成向心式扇状分布水系,跨长江、黄河、淮河三大流域。长江水系的汉江流域面积为2.38万km2,西部为丹江,中部为唐河、白河,遍及13个区(县);黄河水系为伊洛河支流上游,流域面积24km2,位于南召县马市坪乡的一隅;淮河水系属淮河发源地,主要位于南阳市桐柏县,县境内流域面积1320km2。南阳市水系分布见图1。

图1 南阳水系分布

2 水生态文明城市试点建设主要做法

南阳秉承人水和谐的建设理念,始终坚持实施“生态立市”的发展道路,积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路和“绿水青山就是金山银山”的重要理念,以产立城、以水兴城、以文塑城、以绿靓城打造南阳特色水都,积极探索和创新南阳绿色经济崛起,践行水生态文明的“宛城之路”[3]。结合地区实际与自身特色,严格按照《实施方案》推进水生态文明城市建设,从水管理、水生态、水安全、水资源、水经济、水文化方面实施了“六位一体”的水生态文明体系、82项工程任务以及5项示范工程建设。南阳市水生态文明城市建设主要做法如下。

2.1 注重组织引领,规范文明建设

a.构建了运转高效的组织指挥体系。为全力推进水生态文明城市建设,成立了由市长任组长的南阳市创建国家水生态文明试点市建设工作领导小组,各县(市、区)也成立了水生态文明城市建设试点工作机构,将目标任务细化分解到县(区)和部门,建立健全 “部、省、市、县、乡”五级联动日常工作机制;组建了以南阳市四大领导班子为成员的生态文明建设指挥部,统筹市各部门和县(市、区)政府,形成“党委领导、政府主抓、市县区联动、各部门协同配合、全社会广泛参与”的工作体系,为推动水生态文明城市建设工作提供了强有力的组织保障。

b.制定出台了一系列涉水办法、制度,固化水生态文明城市建设相关理念与做法。试点期间出台的《南阳市城市建设项目节水“三同时”管理暂行办法》《南阳市中心城区计划用水定额管理实施细则》《南阳市白河水系水环境保护条例》《河南省南阳白河国家湿地公园保护管理办法》《南阳市城市绿化条例》等73项相关制度、办法和规范文件,与试点前颁布实施的《南阳市实行最严格水资源管理制度考核暂行办法》《南阳市城市节约用水管理办法》《南阳市城市非常规水资源利用管理办法》《南阳市城市地下水资源保护管理办法》等一起构成了较完备的涉水管理政策法规体系,为全市水生态文明城市建设相关工作的开展奠定了法律保障和制度基础,使水环境保护有法可依、有章可循。

c.坚持规划引领,指导项目实施,做好长远总体布局与近期重点工作的衔接。市政府及有关部门牢固树立绿色发展理念,强化“规划即法”意识,在制度设计上做到“多规融合,统一蓝图”。组织编制了《南阳市水资源综合规划》《南阳市地下水开发利用保护规划》《南阳市中心城区生态水系建设规划》《南阳市新城区生态水系及景观建设规划》等,形成了较为完备的水生态文明城市建设相关工作规划体系。根据水生态文明城市建设的要求,南阳市水系规划融入了“满城绿色半城水”的设计理念,将生态水系及景观建设规划与交通、绿廊、产业等规划相衔接,提高了规划的科学性和前瞻性,充分融合了智慧城市、海绵城市、节约型城市等新理念[4]和南阳历史文化元素,突出了生态主题,彰显了南阳特色。

2.2 坚持项目推进,建设提质增效

a.南阳市开展了丹江口水库环库生态隔离带建设、保护“母亲河”白河行动、中心城区内河连通、中心城区内河治理、白河国家湿地公园建设五大重点示范工程建设,完成了包括重点工程在内的截污治污、供水保障、河道治理、水系连通、景观提升、生态保护与修复、湿地保护、水经济与水文化建设等81项工程建设任务,任务完成率达99%,形成了“九水绕南阳,二龙抱明珠”的生态水系格局,突显了南阳市的生态水系建设特色。

b.着眼于南水北调中线渠首所在地城市的特点,采取碧水工程、河湖连通工程、农村环境连片整治工程[5]、湿地保护与修复工程、构筑绿色生态屏障工程[6]以及最严格水资源管理等,实现水资源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”,保障清清丹江水润泽京津冀等华北大地,创建了“绿色引领护源头,九水两渠泽宛城”的保水、护水水生态文明城市建设模式。

c.立足国家历史文化名城、楚汉文化发祥地的优势,深入挖掘大禹治水、别公堰、独山白河、南水北调中线工程渠首等区域特色水文化,实现了楚汉文化、古水利文化、移民文化和生态水系修复的有机融合,彰显了南阳治水兴水的人文关怀和宛城浓郁水文化的强大魅力。

2.3 推进内河治理,构建一城活水

a.以水活城。着重整治了白河,使白河的防洪能力大大提高;通过对内河8条河流进行沿河敷设截污管道、全线河道疏浚、河底硬化等,使“垃圾荒草满河坡,淤泥污水遍河床”的现象得到彻底改变;通过实施邕河与汉城河、温凉河水系连通,梅溪河与护城河的水系连通治理,增加了局部地区的水循环,加强了市内河道的流通性。

b.以水绿城。在清淤治污的基础上,进一步加大内河绿化的力度,构建让市民亲水、近水的民心工程。将防洪功能、海绵城市理念、景观休闲功能融为一体,为中心城区市民增添环境优美宜人的休闲公园。

c.以水兴城。对护城河进行改造,重点实施水体生物修复工程,补充水源,设置菌种活化间、增氧设备、人工浮岛,并种植了水生植物,水生态环境得到有效恢复。在白河上营造浅水湿地生态系统,为候鸟提供栖息和觅食场所,区域生物多样性得到有效提高。

2.4 推进污染减排,改善环境质量

a.实施碧水工程。突出南水北调中线工程水源地水质保护,加强集中式饮用水源地环境整治,加强白河流域以及市、县中心城区环境整治。通过以上措施的实施,丹江口水库水质稳定在Ⅱ类水质,南水北调中线水源地及城市集中式饮用水源地水质达标率均为100%,市中心城区、各县城内河水质显著提升。

b.实施乡村清洁工程。以持续推进“乡村清洁”工程为抓手,深入开展农村环境保护综合整治,建设美丽宜居乡村[7]。一是多方筹措资金,在农村开展硬化、净化、绿化、美化、亮化工作,对陈年垃圾、淤泥、乱堆乱放的卫生死角进行彻底清除。二是完善环保基础设施,提高环保治理能力,在南水北调库区周围,不断加大投入,建设乡镇污水处理厂,购置垃圾清运车和垃圾箱,提升综合治污能力。三是发展循环农业,推动绿色农业发展,打造生态循环农业经济带,使传统农业由单一的生产功能向生产、生态、环保、旅游等综合功能发展。四是因地制宜,推动乡村改造,对集镇、城郊村、产业集聚区周边村按照城市标准改造建设,加快城乡一体化发展;对人口相对集中、布局较为合理的中心村,建立环境卫生长效保洁机制,改水改厕改厨改圈,铺设雨污分流管道,建设公共服务设施;对国道、省道、区道两侧的村庄,进行以清垃圾、清杂物、清污水即“三清”为重点的环境净化整治;对比较偏远、居住相对分散、随着人口转移迁出逐步萎缩的村庄,按照环境改善整治村的标准进行整治。

c.实施百日清河行动。开展了以治“五乱”为主要任务,以“四无”(无垃圾、无杂物、无违建、无漂浮物)为目标的河流清洁百日行动。全市共组织执法、保洁等人员27097人,动用挖掘机、推土机等机械5220台,投入资金2280万元,共清理河道600km,清理违章建筑5445m2,清理各类垃圾27万m3,清理渔船350余条,清理网箱、围网等设施4842处,清理水面漂浮物3800m3。市河长办7个暗访督查组对16个县(区)的河流清洁百日行动开展情况进行暗访督查,共收集问题147个,全部移交当地政府并跟进解决。

d.完善河长工作体系。按照“一村一牌”标准加密设立公示牌,包括重点水库周边公示牌设立已基本完成;市级河长制信息平台已建成投用。重点对乡、村级工作体系进行全面提升,各县(区)已全面配备基层“三员”(即巡河员、保洁员、警员)约7000余人。管护范围从30km以上河道拓展到所有水库及坑塘堰坝等小微水体,基层河长巡河成为日常工作。

2.5 围绕中线源头,探索双赢之路

a.为切实加强丹江口水库水质保护,确保一江清水北调,河南省南阳市与陕西省汉中市、安康市、商洛市及湖北省十堰市人民政府以及长江流域水资源保护局共同建立了南水北调中线工程水源区水资源保护和水污染防治联席会议制度,制定了相关联席会议章程,每两年召开1次联席会议,各方共同推进水源区水资源保护和水污染防治工作。

b.突出抓好生态建设和环境保护,以打造绿色水源地为目标,重点建设伏牛山、桐柏山山地森林绿色生态屏障、南水北调中线工程渠首水源地绿色生态屏障和南水北调中线干渠生态走廊、鸭河口水库及白河流域绿色生态屏障,构建以“两山两水”为重点的生态系统。针对库区和上游污染,实施不达标河流“一河一策”治理方案,加大库区和干渠沿线重点区域、流域水污染防治力度,努力从根本上切断污染源。

c.在保护生态的同时,南阳市又立足生态优势,发展有机农业,走出一条“水清民富”的绿色协调发展之路。南阳市在西峡县围绕菌菇、猕猴桃、中药材,形成“研发育种—标准化种植—统一收购—仓储物流—深加工—订单式销售”完整产业链,提升了生态农业效益;制定了《南水北调中线工程南阳水源区有机农产品进京(津)实施方案》,在北京市建立6家“中线渠首有机村”有机产品超级卖场,努力打响水源地农产品品牌。

3 主要经验

为保障一渠清水北送,结合当地经济社会可持续发展和广大居民提升生态文明生活水准的迫切需求,南阳市创新建设理念、工程技术和管理模式,取得以下经验。

3.1 体系化推进成熟技术,引领与支撑绿色可持续发展

体系化推进成熟技术在农业节水、黑臭水体治理、水系连通工程、生态河道治理、石漠化水土流失治理、水源地水质保护等水生态文明城市建设中的应用,助力环境改善与生态恢复,以绿色科技破解生态环境难题,推动全域生态化,引领与支撑“京-宛”协作与“市-县-乡”联动的绿色可持续发展。

3.2 瞄准保水与发展双赢,打造“水清民富”乡村振兴样板

统筹水资源高效利用、水生态环境治理、社会文明程度提升、农村经济发展,探索了一套适应性较强的乡村振兴战略整体推进模式,瞄准保水与发展双赢目标,平原区、库区、山区“三区联动”规模化发展,巧打“特色牌”,念活“生态经”,创建出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村,农民捧起了“生态碗”,走上了“致富路”,绿色引领打造“水清民富”乡村振兴样板。

3.3 深度融合“信息化+制度化”,形成治水管水新格局

实施智慧化、制度化监督管理体系,坚持源头治理、精准治理、依法治理及长效治理,利用物联网、移动互联、大数据等技术[8],结合水文水质在线监测、水生态监测、取水监测管理等站点,实现管理智慧化,建章立制、细化标准、优化流程,深度融合监督管理信息化与制度化,形成大数据慧治、大监管共治的治水管水新格局。

3.4 以水为媒绘就宛城芳华,汲古创新传承移民精神

实施兼容并蓄的水生态文明宣传体系、水文化建设,打造出独具特色的南水北调精神与移民文化载体,弘扬“大爱报国、忠诚担当、无私奉献、众志成城”的移民精神;访古寻踪,挖掘宛城“古文化”和“水文化”资源,实施水遗迹保存,延续传统文脉;传承创新古水利文化,打造别具一格的古水利风景区,注重水利功能与人文内涵的有机结合[9],展现治水兴水的人文关怀和宛城浓郁的水文化魅力,绘就宛城芳华。

4 主要成效

经过3年多的不懈努力,南阳市基本建成“六大体系”,82项任务完成率达99%,五大重点示范和21项考核指标均已完成,并新增工程项目9项。试点建设计划投资92.45亿元,实际完成总投资126.58亿元,投资完成率136.92%。2018年11月,南阳市通过了国家级水生态文明城市建设技术评估,并于2018年12月通过了行政验收。优美的生态环境已经成为南阳对外交往中一张极具含金量、彰显城区魅力的“绿色名片”,实现了经济与环境建设同步推进、物质文明与生态文明相得益彰。

4.1 生态效益

以水兴城,水质得到有效改善,打造出南阳特色水生态品牌,实现了水环境的全面治理。活水畅流,水系连通,有效改善了区域河网水动力条件,促进了水体的有序流动,形成了“一心两山环众湖,两渠九水绕南阳”的水系新格局。奋力攻坚,水保工作成效显著,水土流失治理率达53.00%。深度修复,湿地格局得到优化,维护了湿地的生物多样性,发挥了湿地重要生态功能,构建了生态自然的湿生植物群落和野生动物栖息地。以绿靓城,城市颜值明显提升,全市森林覆盖率达39.52%,新增绿化面积16万余m2,绿化覆盖率达40.22%,先后荣获了“国家园林城市”“全国绿化模范城市”等荣誉称号,人居环境得到明显改善。

4.2 社会效益

服务国家战略,把南水北调中线工程水源区的生态保护作为全市“一号工程”,持续深化保水质护运行长效机制,不断加大生态保护力度,构建了绿色的生态屏障,确保一渠清水永续北送。完善基础设施,夯实水安全保障体系,中心城区形成了南水北调水、鸭河口水库水、地下水三水联合调度的供水格局,各县(区)也实行了地下水、地表水联合调度,供水水质达标率达100%,有效改善了百姓的饮用水水质。将落实最严格水资源管理制度作为水生态文明城市建设的核心工作,通过节水型社会建设,加强水资源的综合利用,重点推进节水型载体建设,以点及面推广经验,成功创建“省级节水型城市”。推进共建共享,借力智慧南阳,利用“世界水日”“中国水周”“世界环境日”,报道和宣传“保护母亲河”等一系列南阳水生态文明城市建设成果,引导社会公众树立水生态理念,形成了全民参与水生态文明城市建设的美好格局。

4.3 经济效益

助力南阳旅游业腾飞,打造了“旅游+农业、林业和水利”的南水北调综合旅游模式、“旅游+科技、教育、文化”的城区历史文化综合旅游模式等多元立体的旅游发展创新格局,建成了渠首观光游、汉文化游等精品旅游线路,旅游总收入增长55.72%。推动产业结构升级,将“最严格”渗透到工业取、用、排水全过程,以“三条红线”倒逼产业结构调整。转变林业发展格局,围绕“生态经济化、经济生态化、生态经济高效化”的原则,以点带面,带动了经济林、花卉苗木、林下经济、林产品加工、森林旅游等5项林业产业大发展,林业产值达182.7亿元,3.5万名渠首农民端上“生态碗”。城乡一体化示范区、鸟巢体育场、南阳汉文化产业园等休闲文化综合体依河而建,形成了一批滨水产业高地,提升了区域投资环境及吸引力,为南阳经济发展多元互补寻找了新途径,也为可持续经济发展注入了强大动力。

5 结 语

南阳市通过国家级水生态文明城市试点建设,水资源保障能力显著增强、水资源利用效率不断提高、水资源保护和管理能力大幅提升,生态环境质量明显改善,生态产品供给能力不断加强,生态环境优势已逐步转化为经济社会发展优势,顺应了人民群众的殷切期望,取得了显著的生态、社会、经济效益。同时,南阳水生态文明城市建设“保障一库清水永续北送”,清清丹江水惠及京津冀等华北大地,破解了受水区经济社会发展格局与水资源不匹配的难题,优化了沿线的水资源配置格局,促进了沿渠生态环境的改善和饮水安全水平的提高,成功打造出了“绿色引领护源头,九水两渠泽宛城”的水生态文明城市建设模式。

“九水绕南阳,二龙抱明珠”,如今的南阳苍山吐翠,碧水泛波,放眼四顾是怡人的“生态绿”,南阳“满城绿色半城水”的生态美景已然绘就,实现了南阳市适应经济社会高水平发展条件下“水清为本、生态为基、景美为形、文化为魂”的水生态文明城市建设。绿水青山就是金山银山,南阳市将以党的十九大精神为引领,进一步巩固和拓展水生态文明城市建设成果,厚植生态文明理念,努力将南阳市建设成为中原大地生态文明的典范之城、人水和谐的生态之城。