黄前水库上游农村面源污染梯级净化技术探析

2020-12-07宋庆健王如岩

宋庆健 王如岩 王 莉

(泰安市水文局,山东 泰安 271000)

黄前水库位于大汶河二级支流石汶河上游,泰安市泰山景区黄前镇北,始建于1958年,总库容8248万m3,是一座以防洪为主,兼顾城市供水、农业灌溉、水产养殖等综合利用的重点中型水库。水库于1992年开始向泰安城区供水,日供水10万m3,供水量占泰安城区总用水量的70%以上,是泰安城区主要的供水水源地。水库上游为山区,由农村生活和农业生产而产生的农村面源污染是水库主要的污染源之一。因此,加强对黄前水库上游农村面源污染治理,对改善水源地水质状况,保障城市用水安全是十分必要的。

1 黄前水库流域概况

黄前水库上游流域控制面积292km2,水库流域系纯山区,呈扇形,流域形状系数0.66,河网密度系数0.26,长度21.1km,平均宽度12.7km,干流长度29.9km,干流平均坡度9.72‰,弯曲系数1.57,为东北西南走向季节性河流,河源深切、侵蚀强烈。

水库流域内地层绝大部分为前震旦系的花岗岩、花岗片麻岩和混合岩,也有零星火成岩和变质岩分布。土壤类型主要是棕壤、砂壤,部分为黏土。棕壤呈微酸性,pH值在6左右,平均土壤厚度在0.3~0.5m左右。上游植被良好,森林覆盖率40%~50%。

水库流域属暖温带大陆性半湿润季风气候,多年平均降雨761mm,主要集中在6—9月份,占年降雨量的75%左右。黄前水库流域东、北、西三面环山,水源主要由泰山、长清岭和大青山3条溪流汇聚而来,上游主要有麻塔河、下港河、石屋志河和红河等河流,水资源比较丰富。

2 水库农村面源污染分析

农村面源污染,是指农村生活和农业生产活动中,溶解的或固体的污染物,如:农田中的土粒、氮素、磷素、农药重金属、农村禽畜粪便与生活垃圾等有机或无机物质,从非特定的地域,在降水和径流冲刷作用下,通过农田地表径流、农田排水和地下渗漏,使大量污染物进入河流、湖泊、水库等所引起的污染[1]。

黄前水库上游为山区,村庄多沿上游河道及其支流而建,种植业及林果业是当地农村的主要产业。流域内农村生活及农业生产产生的农村面源污染是影响水库水体质量的一个重要因素。

2.1 农村生活污染

黄前水库流域内涵盖泰安市泰山景区黄前镇、大津口乡、下港镇和济南市莱芜区大王庄镇等乡镇,共涉及70多个行政村,近8万余人,人口密度平均275人/km2。流域内村庄及农户大多没有污水处理设施,含磷洗涤剂被当地居民广泛使用,厨房污水、洗浴污水、洗衣污水、粪便水等排入上游河道。厨房残余、废电池、塑料等生活垃圾的乱堆乱放现象还比较普遍,有的沿河居民直接将生活垃圾倒在河道旁,当发生降雨时,雨水将生活垃圾带入水库造成污染。随着水库上游乡村旅游业的发展,农家乐、乡村民宿以及游客旅游中产生的污水和垃圾也是农村生活污染的重要来源。

2.2 农业生产污染

黄前水库流域的气候特征适宜农作物生长,种植业、林果业发展相对较快,农作物以小麦、玉米、地瓜、花生为主,林果业以板栗、苹果、山楂为主。为提高农产品的产量,化肥、农药、除草剂、农膜等被当地农民广泛使用,过量的化肥、残留的农药和废弃的农膜被雨水或农田排水带入到水库上游河道。为增加家庭经济收入,农户畜禽养殖比较普遍,产生的粪便露天堆放且不做无害化处理,粪便水随雨水进入到上游河道[2]。农业生产中产生的秸秆、树枝等再生利用率低,被当地居民随便堆放,任由其腐烂,当有降雨时,腐水随雨水进入上游河道,从而进入水库,造成水库水体污染。

3 河道梯级净化技术方案选择

农村面源污染分布广,不确定性大,成分复杂,防控难度大。黄前水库农村面源污染主要是上游农村生活和农业生产中的污染物经上游河流及其支流汇入水库,造成水库水体污染。黄前水库农村面源污染治理是一项长期的系统工程,其中提升水库上游天然沟渠河道的生态净化功能,是水库上游农村面源污染治理的重要措施之一。

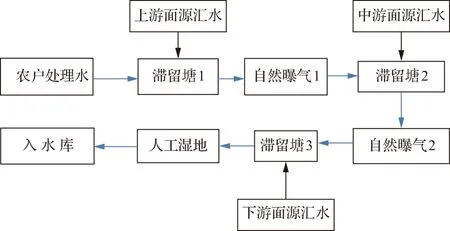

黄前水库上游山区水资源丰富,沟渠河道海拔较高,自然落差较大,水流动力具有地形优势。山区沟渠河道碎石、砂砾材料丰富,气候特征适于植物生长,本土植物适应性强,可建堰拦水建设滞留塘,种植水生植物建设人工湿地。同时,结合农村“一池三改”(沼气池与改厕、改厨、改圈相结合),根据山区地形特点集中处理。通过提升河道自然生态环境,发挥重力沉降、植物吸收、微生物降解对河道水质的净化作用[3],选择“农村处理水—滞留塘—自然曝气—人工湿地”的梯级生态净化技术。

4 梯级净化方案设计

黄前水库上游面积广、村庄分散、住户分散,梯级净化方案应根据山区村庄及沟渠河道实际进行优化设计,实现滞留塘单元、自然曝气单元、人工湿地单元的有机组合,发挥对上游受农村面源污染河流的生态净化作用,将经过多级净化的河道水体排入水库。同时,充分利用河道地形、现有塘坝、原生植被,以降低建设运行成本。设计技术方案见图1。

图1 梯级净化技术方案

4.1 农村处理水单元

加大政策及资金扶持力度,推进黄前水库上游山区农村“一池三改”实施,考虑到山区农村住户人口少且集中度低,宜以几户人家形成一个处理单元,对人、畜粪便、厨房污水、洗浴污水等进行集中收集处理排放。

4.2 滞留塘单元

颗粒物沉降是滞留塘去除污染物的主要途径[4]。可利用水库上游村庄及沟渠河道现有塘坝,也可根据上游河道地形,利用河道碎石等直接在河床上建堰拦水构建滞留塘,同时,在滞留塘内及岸坡种植适宜的水生植物。

4.3 自然曝气单元

水库上游沟渠河道自然落差较大,水流动力具有优势。水体在流动过程中从高处跌落,也可根据河道地形设置跌水坎,形成落差跌水,使水体充氧。根据落差大小,跌水可做成单级或多级。可在河道内放置石块,用石块挡水,使水流溅起充氧,同时可将滞留塘出水面建成斜面式溢流堰,增加水体容氧量[3]。

4.4 人工湿地单元

在沟渠河道旁侧或宽域处及河道入口等较大汇水处,构建沟槽或塘坝,填充一定土壤或砂石,种植芦苇、水葱、香蒲、美人蕉等水生植物,形成人工湿地,利用湿地系统处理河道污水。

5 梯级净化方案效益分析

5.1 提高分解能力

梯级净化方案充分利用黄前水库上游山区及河道地形落差大、水流动力较大的特点,将农户处理水及其他农村面源污水带入河道滞留塘及人工湿地,利用沟渠河道高差起伏实现自然曝气,无须投入额外动力支持。滞留塘延长了河道水体的滞留时间,降低了水流速度,加快了水体颗粒物的沉降[4]。河道水体经过多级自然曝气,与空气不断接触,及时补充水体微生物消耗的氧,增强了水中微生物分解污染物的能力,从而达到净化河道水体的作用。

5.2 推动“一池三改”

推进农村“一池三改”,充分发挥沼气综合利用技术的作用,在对农村生活污染进行无害化处理、有效降低生活污染强度的同时,可改变山区农民的生活方式,提升农民生活质量,获得较好的综合效益。

5.3 发挥水生植物作用

净化单元中种植的水生植物能够大量吸收河道污水中的氮、磷等营养物质或将污水中的有害物质转化为无害物质,还能降低河道水流流速,增加颗粒沉降,拦截河道中的大部分漂浮物及悬浮物。水生植物还能释放氧气,增强河道水体活性,美化周边环境。

5.4 发挥微生物净化作用

各净化单元适于微生物的繁殖,能够有效发挥微生物在河道污水处理中的作用,将大部分有机污染物分解变成对环境无害的无机物,提升河道水体质量。

5.5 建设运行成本较低

梯级净化方案借用黄前水库上游山区沟渠河道地形特点,可就地取材建设净化单元,建设投资小,技术操作简单,运行管理投入少。净化单元还可设置成观光生态景点,在水域较大的单元内适度养鱼,增加农民收入,切实增加水库上游山区群众的收益。

6 结 语

黄前水库上游农村面源污染梯级净化方案充分考虑了水库上游农村面源污染和山区河流地形特点等因素,通过各净化单元的多级组合净化作用,实现对黄前水库上游河道及其支流的生态净化,有效提升河道水体质量,降低水库上游农村面源污染对水库的影响,从而改善黄前水库水质状况。该方案具有投资小、易建设、运行费用低等特点,适合水库上游山区河流污染的治理,具有较好的参考价值和实践意义。