福建省国内及入境旅游规模差异及其位序规模体系分析

2020-12-04杨秀成宋立中

杨秀成,宋立中,王 倩

(福建师范大学 旅游学院,福州 350117)

0 引 言

习近平总书记在党的十九大报告中明确指出: “我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。 旅游业作为我国国民经济战略性支柱产业之一, 无论从国家宏观经济发展需要, 还是其自身发展角度来看, 都到了从高速增长阶段转向优质发展阶段的关键时期。 据《中华人民共和国文化和旅游部2018年文化和旅游发展统计公报》, 2017年中国国内旅游超过50亿人次, 预计2020年将达到64亿人次; 入境旅游1.39亿人次, 稳居世界前列; 此外, 中国已与69个沿线国家和国际组织签署共建“一带一路”合作协议, 其中, 旅游是重点合作领域之一。

近年来,我国不同省区市旅游规模不断扩大且差异明显。旅游活动、旅游现象的不均衡分布是区域旅游发展的常态,分析区域旅游规模差异及其位序规模分布特征,对于加快区域旅游业发展,优化旅游产业空间布局,保持竞争力是十分有意义的。国外学者对区域旅游规模差异的研究涉及较早,研究区域有大有小、研究方法多种多样、研究内容广泛深入、研究体系较为成熟,且综合运用地理学和经济学中较为成熟的研究工具,如GIS、SPSS、AMOS等进行研究[1-6],但相关研究倾向于从单因素分析,如旅游设施对区域旅游经济发展的差异研究[7]、旅游对发达地区与欠发达地区经济影响研究[8]、旅游政策对旅游经济的作用研究[9-10]等。国内学者以“旅游规模差异及位序规模分布”为主题的研究起步于靳诚等对长三角城市旅游规模差异的探讨[11],主要表现在把规模差异和位序规模理论结合,并探讨其形成机理和原因。在研究对象上呈现出3个层次:以全国所有省份或几个代表性省份为主的宏观省际[12-23]、 以跨省经济区城市为主的中观区际[24-28]、 以省内城市为主的微观省域[29-31]; 在理论应用上以地理学中首位分布和位序规模理论为主;在研究方法上由早期单一向后期多元转变,主要以标准差、变差系数、基尼系数、首位度、赫芬达尔系数、双对数回归等方法为主;在研究数据上以旅游业五大核心指标即国内旅游人数或国内旅游收入、入境旅游人数或入境旅游收入、旅游总收入等多年数据为基础数据。

福建省位于我国东南沿海,地理位置优越, 北依浙江, 西靠江西, 南接广东, 东临台湾海峡, 与宝岛台湾隔海相望, 且处于东海与南海的交通要冲。作为一个历史文化内涵丰富的地理单元及古代海上丝绸之路的重要起点,福建省凭借其丰富的旅游资源和区位优势,已成为我国主要的国内和入境旅游目的地,旅游规模庞大,地区间旅游经济差异显著。自2010年以来,福建省陆续开展“中国(福建)自由贸易试验区(2014)”、“福建省21世纪海上丝绸之路核心区(2015)”、“国家自主创新示范区(2016)”和“国家生态文明试验区(2016)”等建设,客观上要求各设区市加强合作、协同发展。旅游业综合性强、融合度高、带动性大,福建省具有丰富的旅游资源、优越的市场区位条件,从福建省自身发展诉求来看,发展旅游业无疑成为其加快产业结构转型升级、扩大对台及对外经济文化交流、建设高素质高颜值生态福建的重要路径之一。如何打造海上丝绸之路旅游经济走廊和环南海旅游经济圈,推动“海丝”旅游核心区全面发展,尤其是全域旅游规模化发展,已成为政府及社会各界共同关注的热点问题之一。

基于此,本文对福建省国内及入境旅游规模差异及其位序规模体系进行分析,以期有助于推进福建省全域旅游发展,优化区域旅游规模空间布局,为完善相关战略下的双边、区域、多边合作机制及今后旅游经济调控政策的制定提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 旅游规模差异研究方法 本文采用标准差(VOC)、变差系数(CV)、基尼系数(G)、首位度(S)、 赫芬达尔系数(Hn)等5个指标来探讨福建省旅游规模差异及其随着时间变化的情况(表1)。

表1 福建省旅游规模差异分析若干研究方法Table 1 Several research methods for the analysis of tourism scale differences in Fujian

①标准差(VOC), 也称均方差, 反映一个数据集的离散程度[12], 用来说明福建省旅游规模的绝对差异; ②变差系数(CV),或称离散系数,当需要比较两组数据离散程度大小时,如果两组数据的测量尺度相差太大,或者数据量纲的不同,直接使用标准差来进行比较不合适,此时就应当使用变差系数来消除测量尺度和量纲的影响,它是原始数据标准差与原始数据平均数的比值[19],可以用来说明福建省旅游规模的相对差异;③基尼系数(G), 是地理学中描述离散区域空间分布的重要方法, 取值0~1, 值越接近1, 表示不均衡性越大[21], 本文用来说明福建省旅游规模相对均衡度; ④首位度(S), 是城市地理学中用于测量城市的区域主导性的指标,反映区域城镇规模序列中的顶头优势性,也表明区域中各种资源的集中程度[21];一般用一个地区最大城市与第二大城市经济规模之比来表示这个最大城市的首位度,即“2城市指数”, 城市首位度小于2 ,表明结构正常、 集中适当; 大于2, 则存在结构失衡、 过度集中的趋势[24], 用来揭示福建省9个设区市旅游规模的集中程度;⑤赫芬达尔系数(Hn), 也叫赫芬达尔指数, 其值域为[0,1], 是一种测量产业集中度的综合指数, 在经济学领域指一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产比例的平方和, 用来计量市场份额的变化[28], 本文n=5,用来测算福建省9个设区市旅游规模数据指标的集中程度。

1.1.2 旅游规模分布研究方法 位序规模理论最初由德国学者奥尔巴克(Auerbach)在1913年对美国和欧洲城市人口进行研究时提出的[32], 最早应用于城市地理学中, 用来考察区域内城市体系的规模分布, 之后罗特卡(Lotka)、 辛格(Singe)、 齐夫(Zipf)等都对其进行了改进,使之更加科学[15]。首位分布和位序规模分布两者是相辅相成的,都是描述区域城市分布的理论,但位序规模分布能更好地分析不同区域旅游规模分布情况[20],本文用罗特卡模式进行研究。其公式为

P=KR-q,

(1)

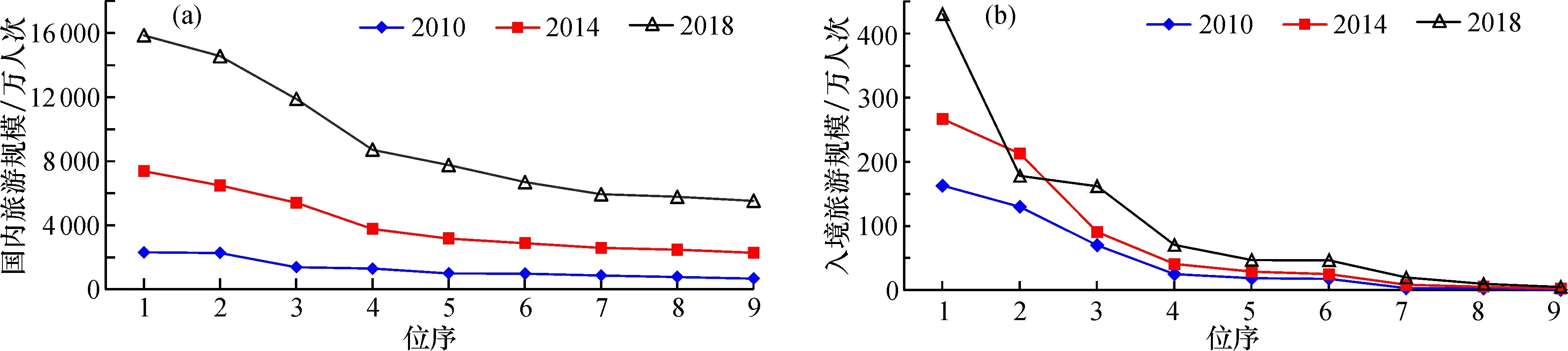

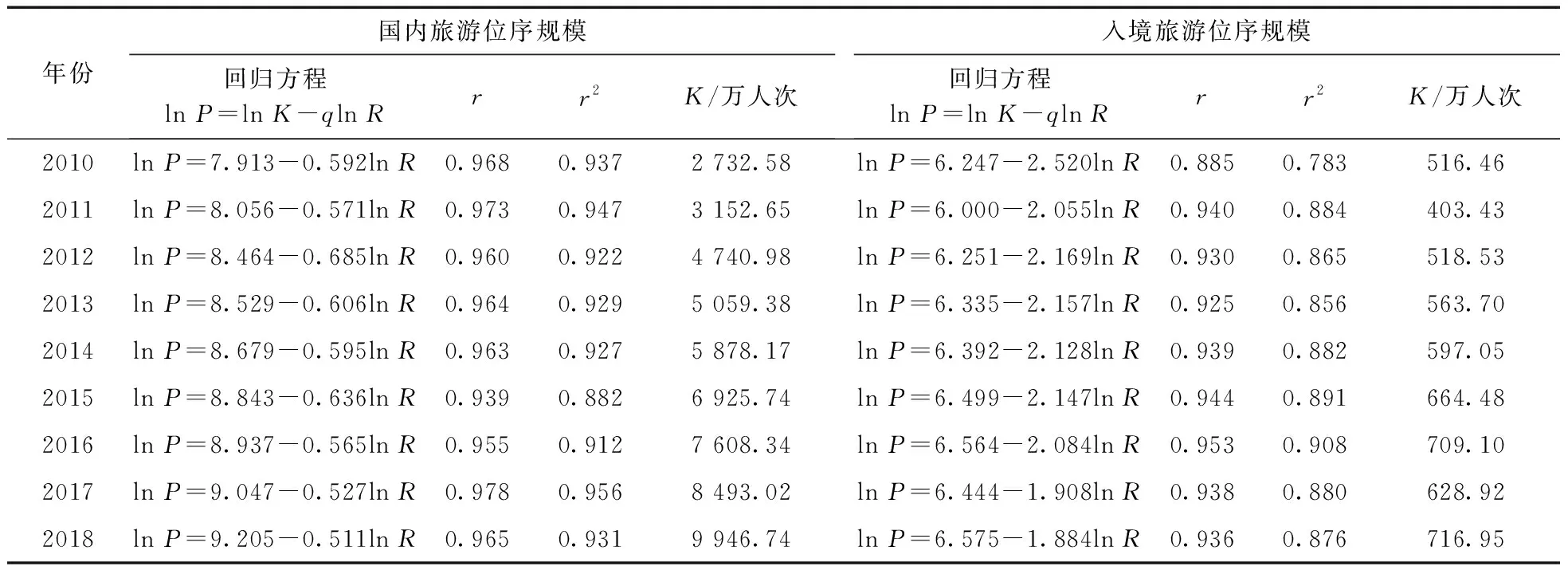

式中:P为城市旅游规模;R为位序;K为理想首位城市规模数;q为集中指数。 通常, 依据位序规模模型中集中指数(q)的大小分3类: 首位型(q≥1.2)、 集中型(0.85 入境旅游人次、入境旅游外汇收入、国内旅游人次及国内旅游收入是衡量区域旅游经济发展的四大指标,由于旅游收入尤其是旅游外汇收入受汇率等因素影响大,而旅游人次指标具有统计口径一致性,较强的可靠性、可比性和联系性等特点[21],在一定程度上能够反映区域旅游经济发展水平。因此,本文以福建省9个设区市国内旅游人次和入境旅游人次为指标,分析福建省旅游规模差异及其位序规模分布特征。数据来源于福建省各设区市2010—2018年《国民经济和社会发展公报》。 通过对福建省国内和入境旅游人次数据的计算, 得出其国内及入境旅游规模差异各项指标。 2.1.1 福建省国内旅游差异变动分析 如图1和表2所示,2010年后福建省国内旅游规模绝对差异逐渐增大,且具有一定的阶段性,呈现出从低到高,依次为2010—2012、2012—2015和2015—2018年等3个不同增长幅度的阶段。VOC1从2010年的579.07增长到2018年的1 936.67,增长约2.34倍。 由图2可知, 福建省国内旅游规模相对差异总体处于平稳状态,CV1值和G1值分别在0.4和0.6左右, 浮动变化不大, 反映出2010—2018年福建省国内旅游规模绝对差异逐渐扩大, 相对差异变化不显著。 图1 2010—2018年福建省国内旅游及入境旅游VOC变化Fig.1 VOC changes in domestic and inbound tourism in Fujian from 2010 to 2018 表2 国内与入境旅游人次规模差异及其变化Table 2 Differences and changes in the numbers of inbound and domestic touristm 图2 2010—2018年福建省国内旅游CV1、G1、S1、Hn1变化Fig.2 Changes in CV1, G1, S1 and Hn1 of domestic tourism in Fujian from 2010 to 2018 按照首位城市规模法则,正常地,四城市指数和十一城市指数应该为1,两城市指数应该为2,而2010—2018年福建省国内旅游首位度均小于标准值2, 即并不是首位分布, 首位城市垄断能力不强。 2010年的首位度为1.017 1, 2013年上升到最高, 达1.248 3, 2015年降至最低1.019 6, 之后又出现增长趋势, 呈现出波浪型起伏的特点。 此外, 福建省国内旅游赫芬达尔系数Hn1值总体偏低, 最高为2010年的0.180 1, 随后呈逐渐下降趋势, 到2018年达到最小值0.104 8, 预计未来几年该指数上升可能性不大, 将会呈现延续下降趋势, 表明福建省国内旅游规模集中程度不高, 间接说明福建省各设区市旅游竞争力相当, 竞争态势激烈。 2.1.2 福建省入境旅游差异变动分析 福建省入境旅游规模VOC2值从2010年的56.86增加到2018年的128.62, 增长约1.26倍, 绝对差异逐渐增大, 呈现出与国内旅游规模近乎同步的增长模式(图1)。 如图3所示, 相对差异指数CV2和G2总体平稳, 分别在1.2和0.8上下波动, 幅度不大, 可见2010—2018年福建省入境旅游规模绝对差异加剧, 相对差异趋稳。 图3 2010—2017年福建省入境旅游CV2、G2、S2、Hn2变化Fig.3 Changes in CV2, G2, S2 and Hn2 of inbound tourism in Fujian from 2010 to 2018 福建省入境旅游规模首位度值阶段性变化明显,首位度从2010年的1.254 4到2016年的1.541 3,呈现低幅度波浪型分布,其中,2012年达到第一个波峰值1.432 3,2014年达到最低值1.253 7。另外,S值在2017年发生剧增,达到了2.659 5,在2018年又有所回落,其值为2.417 6,这两年满足首位分布(图3)。究其原因,可能是2017年金砖国家峰会在厦门市举办,提升了厦门市在国际上的知名度,吸引了大量国际游客前来观光旅行。福建省入境旅游规模Hn2值在0.2左右波动,总体上呈低水平平稳态势,表明福建省入境旅游规模指标的聚集度不高,竞争激烈。 综上所述,福建省国内和入境旅游规模绝对差异指标表现出同步增长的特点;相对差异都趋向于平稳下降态势,区域旅游发展向均衡方向演进;两者的赫芬达尔系数均逐步减小,竞争态势逐渐加强;国内旅游规模和首位度变化趋势不明显,入境旅游规模首位度变化受外在因素影响大,两者均表现出低幅度的“波浪型”分布特点。 为深入分析福建省旅游规模时间变化,将福建省2010、2014和2018年国内及入境旅游规模由大至小进行排序,得到福建省国内及入境旅游位序规模图(图4)。 图4 福建省部分年份国内旅游(a)、入境旅游(b)位序规模图Fig.4 Diagrams of domestic tourism order(a) and inbound tourism(b) in some past years in Fujian 可知, 2010—2018年福建省国内及入境旅游规模分布总体上呈增长趋势, 增幅逐渐扩大;首位城市与末位城市旅游规模绝对差异逐渐扩大,其中,国内旅游首位分布变化幅度较小,不明显;入境旅游首位分布变化幅度明显较大。 将福建各设区市2010—2018年国内及入境旅游规模由大至小进行排序,得到福建省国内及入境旅游位序变化(图5)。可知,福建省各设区市国内及入境旅游规模总体呈现为位序变化幅度和频率不变或较小(位序变化在1~2)的平稳发展型和位序变化幅度和频率都较大的交叉发展型两种态势。福建省国内旅游规模中,厦门、福州、泉州处于前列,属于高位交叉发展型;南平、漳州、三明、 龙岩和莆田属于中等交叉发展型; 宁德属于低位序平稳发展型。 福建省入境旅游规模均呈现为平稳发展型, 其中厦门、泉州、福州和漳州入境旅游规模位列前茅, 属于高位平稳发展型; 南平和莆田、 三明和龙岩位序交叉更替, 属于中等平稳型; 宁德居于末位,属于低位序平稳型。可见,福建省国内及入境旅游规模主要分布在沿海知名度较高的设区市,前者以交叉型为主,后者以平稳型为主,从侧面论证了福建省各设区市国内旅游竞争力水平相当,竞争态势激烈,未来一定时期内仍将以上述发展态势存在。 图5 福建省各市国内旅游规模(a)、 入境旅游规模(b)位序变化Fig.5 Change in the order of domestic tourism(a) and inbound tourism(b) in different cities of Fujian 为进一步分析福建省国内及入境旅游位序规模分布规律, 运用位序规模理论, 采用罗特卡一般模式, 将罗特卡模式的一般式两边同时取对数, 即lnP=lnK-qlnR。借助数据分析软件SPSS对2010—2018年福建9个设区市国内和入境旅游规模及其位序进行双对数回归分析, 然后转化为罗特卡模式的对数方程, 得到K和q(表3)。 3.2.1 福建省国内旅游位序规模分析 从表3可知,福建省国内旅游规模(P)和位序(R)的拟合度均在87%以上, 方程的F统计值和变量t的统计值分别超过了5%和1%的显著性检验, 历年相关系数r值均在0.93以上, 相关性较高,符合位序规模分布。 2010—2018年福建省国内旅游位序规模集中指数q值呈现先上升后下降的变化趋势,2010—2012年从0.592上升到最大值0.685, 之后逐步下降至2018年最小值0.511。 按旅游规模分布类型可知, 2010—2018年福建省国内旅游总体上呈分散均衡型发展特点, 分布结构较为合理。 这得益于旅游业在国民经济中地位的提升, 引起了福建各地方政府的重视, 全域旅游规划建设的陆续开展使福建省区域旅游规模正向更加均衡的方向发展。 表3 国内及入境旅游位序规模分布回归分析结果Table 3 Regression analysis of order size distribution of domestic and inbound tourism 就理想首位城市规模数K而言,从2010年的2 732.58万人次增长到2018年的9 946.74万人次,7年间增长了约2.6倍,反映了福建省国内旅游发展水平不断提高的趋势。而以福建省国内旅游热门目的地——厦门来看,其实际旅游规模远低于理想值,其他设区市实际旅游规模与理想值差异更大。可见,福建省各设区市国内旅游发展空间和潜力巨大。 3.2.2 福建省入境旅游位序规模分析 福建省入境旅游规模(P)和位序(R)的拟合度均在78%以上, 方程的F统计值和变量t的统计值分别超过了水平为5%和1%的显著性检验, 历年相关系数r值均在0.88以上,相关性较高,符合位序规模分布。2010—2018年福建省入境旅游位序规模集中指数q值普遍偏高,均大于1.2,呈首位型分布模式,分布结构不合理,由此反映出福建省入境旅游分散均衡程度低,局部地区如厦门存在高度垄断现象。而q值从2010年的最大值2.520下降到2018年的最小值1.884,呈现出逐步下降的变化趋势,这意味着福建省入境旅游规模的分布结构有改善的倾向。随着时间的推移,局部地区垄断优势逐渐降低,位序规模呈现出向集中型发展演变的趋势。 就理想首位城市规模数K值而言,从2010年的516.46万人次增长到2018年的716.95万人次,这说明福建省入境旅游规模不断扩大,以福建省知名度最高的入境旅游热门目的地——厦门来看,尽管其入境旅游规模遥遥领先其他设区市,但仍然与理想值之间存在较大差距,其他设区市入境旅游规模则更低于理想值,表明福建省入境旅游存在较大的发展空间。 综上,福建省国内及入境旅游人次规模分布均符合罗特卡位序模型,国内旅游结构分布属于均衡型分布,分布结构合理。近年来,福建省各设区市经济发展水平逐步提高,各地方政府对发展旅游业的重视及全域旅游规划建设的开展,使旅游配套服务体系及设施不断完善,福建省国内旅游市场呈现出稳步增长的发展态势。入境旅游结构分布属于首位型,分布结构不合理。作为较早开放的经济特区,厦门历来是经济、文化比较集中的大型城市,且国内外知名度较高,因而其入境旅游规模也是远远高于福建省内其他设区市,从而形成较为典型的首位型分布结构。而单个设区市旅游规模的实际值均低于理想值且差异较大,说明福建省各设区旅游业仍处于发展初期,旅游市场潜力、旅游开发空间巨大。 区域旅游规模差异及其分布是多种因素(吸引要素、 服务要素、 环境要素)[32]综合作用的结果。已有研究成果表明,地理区位与交通条件、旅游资源禀赋与开发程度、经济发展水平是影响国内与入境旅游规模的“三驾马车”[15,19-22];入境旅游较国内旅游受旅游接待能力、对外开放程度、政治、政策、特殊事件等因素的影响大且反应敏感[12,17-19]。综合福建省实际情况,笔者从旅游资源禀赋、交通条件、经济发展水平、对外开放度、旅游接待能力等方面定量验证福建省国内及入境旅游规模差异性分布的成因,由于福建省地理区位较为特殊,故而定性分析区位条件、政治、政策和特殊事件等对其的影响。 以2018年福建各设区市相关变量数据,将福建省各设区市国内及入境旅游人次分别与各项指标进行相关性分析。 由表4可知, 福建省国内及入境旅游规模均与旅游资源禀赋、 交通条件、 经济发展水平、 对外开放程度, 旅游接待设施等因素呈正相关, 且相关系数较高, 这表明上述因素是影响福建省国内及入境旅游规模差异性分布的共同成因。 国内旅游与经济发展水平相关系数最高, 均高达0.987以上,与对外开放程度相关系数相对来说最低;而对外开放度对入境旅游的相关系数最高,表明其受开放程度影响最大,而受交通条件影响最小,与杨维琼等[33]研究中发现的“交通运输对入境游客的影响最小”结论相似。此外,无论是国内旅游还是入境旅游均与旅游接待服务业不相关,可见,福建省国内及入境旅游主要以个人游、自驾游为主。 表4 影响因素Pearson相关性分析结果Table 4 Correlation analysis of influence factors 4.2.1 旅游资源禀赋 区域旅游资源禀赋是旅游开发的载体和基础,是吸引游客前来旅游的核心竞争力,是影响区域旅游规模差异的重要因素。截至2018年底,福建省共有A级旅游景区260个,其中5A级景区9个,4A级景区96个,3A级景区117个,2A级景区38个。南平、福州和泉州分别具有A级景区66、46和38个,居福建省前三位,宁德只有15个A级景区,规模最小;从规模度(景区数与地域面积的比值)上看,厦门最大;从分布上看,福建沿海地区(宁德、 福州、 莆田、 泉州、 厦门、 漳州)的A级景区数明显高于内陆地区,并具有一定的规模优势。由此可知,福建旅游资源的不均衡分布是造成其国内及入境旅游绝对差异逐渐增大的重要因素;而福建如漳州南靖、龙岩永定土楼、三明泰宁丹霞地貌、南平武夷山、莆田湄洲岛妈祖信俗、福州三坊七巷、厦门鼓浪屿、泉州海丝文化等高品味、高知名度旅游资源的均衡分布使得福建国内旅游规模得以均衡型发展。相比而言,厦门、泉州、福州等设区市具有其他诸如沿海、经济发展水平较高等优势,国内旅游规模远大于其他设区市,而宁德不仅A级景区数较少,霞浦作为滩涂摄影旅游地,是宁德市国内外知名度最高的旅游目的地,吸引的国内外游客类型较为单一,故而其无论国内还是入境旅游规模均位于全省末位。与国内游客相比,入境游客具有“趋高向丰”的倾向[20], 即国内游客的偏好是“全面开花”,涵盖了高级与低级别所有景区,而入境游客更偏好高级别的城市、高级别的景区,尤其是中国的历史文化旅游景区景点[34]。厦门作为国内少有的岛屿型旅游城市,其优质的自然与人文、观光与度假资源组合良好,且知名度较高,从而使福建入境旅游规模呈现首位型分布态势。 4.2.2 经济发展水平 区域经济发展水平是影响区域旅游规模的重要因素。 经济发展水平较高地区常住人口规模大, 人均可支配收入高, 居民有足够的财力和精力参与旅游业发展, 因而旅游基础设施资金投入较大, 旅游基础设施较完善, 旅游接待能力更强; 旅游业作为第三产业的重要组成部分, 与其他产业尤其交通运输、 商业、 餐饮娱乐等融合程度更深、 范围更广。 从常住人口规模来看, 福建沿海设区市均高于内陆地区; 从地区生产总值和第三产业规模来看, 除莆田和宁德外,均高于内陆设区市,宁德第三产业规模最小, 服务业发展水平较为滞后。 因此, 福建沿海经济发展水平较高地区第三产业相对发达, 具有较强行业融合能力与关联带动效应的旅游业与第三产业融合程度更高、 产业链延伸范围更广, 从而使福建各设区市国内及入境旅游规模绝对差异扩大。 而从公路里程数来看,福建沿海除泉州外均低于内陆各设区市。由于交通可达性直接关系旅游目的地的可进入性,旅游产品的不可储存性、不可转移性及生产和消费同时性特点要求旅游者必须要进入旅游区才能享受到消费的效用。因此,尽管福建内陆经济发展水平较沿海低,但凭借良好的交通设施,较高的可达性,使福建各设区市国内及入境旅游规模相对差异逐渐减少,国内旅游规模保持在较为合理的均衡态势。与国内旅游不同的是,交通条件对入境游客的影响相对最小[33],且入境旅游更加依托区域经济发展水平,沿海经济发达地区入境旅游规模较高,福建省入境旅游规模呈现为典型的首位分布特征。因此,经济不发达是造成首位分布最直接的原因。 4.2.3 对外开放度 Shan等[35]与Kulendran等[36]在旅游与贸易的关系研究中发现:入境旅游与进出口贸易之间存在稳定的因果关系,一个地区对外开放程度对该地区的入境旅游发展产生重要影响。福建省各设区市入境旅游与对外开放度的相关系数最高,受对外开放程度影响最大。虽然对外开放度与福建国内旅游的相关系数较其他因素最低,但其影响区域经济发展水平进而影响国内旅游的作用力也不应忽视。从福建省各设区市进出口贸易额来看,福建沿海进出口贸易额占全省总进出口贸易额的95%,其中厦门最高,为6 005.31亿元,内陆地区龙岩最高,为283亿元,两者相差20倍。值得注意的是,福建省作为我国海外侨胞最多的侨乡之一,以莆田妈祖为代表的朝圣文化影响范围广而深,其入境游客主要来源于中国港澳台地区和东南亚,如福建2018年接待入境游客901.24万人次中,台湾同胞占363.5万人次。因此,随着近年来福建沿海地区尤其是厦门对外贸易联系的加强、对外开放度的扩大及寻根旅游的兴起,促使如入境朝圣游客、入境观光休闲游客和商务会展游客快速增长,从而形成较为典型的首位分布特征。 4.2.4 旅游接待能力 区域旅游接待能力主要包括旅游接待设施和旅游接待服务。良好的旅游接待设施和服务可以提高旅游产品质量,增强旅游者消费体验[13],也是影响游客满意度与重游意向的重要条件,其中星级饭店是旅游接待设施的重要组成部分,旅行社是旅游接待服务的重要组成部分。因此,笔者以各设区市的星级宾馆数和旅行社数来反映该地的旅游接待能力。目前福建省共有星级饭店323家,其中五星级50家,四星级146家,三星级115家,二星及一星级共12家;从五星级饭店分布来看,厦门有18家,泉州有13家,福州有8家,其余地市均未超过3家,上述3个设区市星级饭店所占比例超过全省3/4,集中度较高,游客接待能力及地区内所能容纳的旅游规模远远强于其他设区市。完善的旅游设施不仅是吸引游客的重要因素,也是影响游客满意度与重游意向的重要条件,在一定程度上反映该地的旅游接待能力,制约着城市旅游规模,也是入境旅游规模首位分布形成的重要因素。而无论是国内还是入境旅游规模均与旅游接待服务——旅行社相关性很小,这与国内旅行社旅游服务质量有关,可见,福建省国内及入境旅游主要以个人游、自驾游为主。 4.2.5 地理区位条件 区位是区域发展的基础,区域旅游资源开发及管理建设受制于地理区位条件,它既影响本区域对游客的吸引力,又影响游客进入的通达性。福建省位于我国东南沿海,属亚热带季风气候,年平均气温17~21 ℃,森林覆盖率为65.95%,居全国首位。地理区位优越,物候条件优良。近年来,全国多地雾霾问题多发,以“清新”为主题的福建迅速成为国内主要旅游目的地,而沿海地区不仅经济发达,且滨海景色宜人,成为国内北方及内陆城市游客青睐的热门旅游地,商务、会展、购物等旅游在该地区发展较迅速;另外,凭借其优越的地理与交通区位条件使相关旅游资源优先开发,较早发展旅游产业,形成旅游规模,而旅游规模的扩大,带来旅游经济收益的增加,加大对旅游基础设施的投入,使得区域旅游发展水平进一步提高,形成一个良性循环,福建国内旅游规模绝对差异越来越大,地区间旅游规模差异显著,因而其国内旅游规模普遍高于内陆设区市。而福建作为我国海上丝绸之路起点,东南沿海门户省区,靠近福建省入境旅游主要客源市场,较小的距离成本使其入境旅游规模具有较高的优势。近年来,入境旅游规模也不断增长,而厦门作为旅游城市,伴随着经济快速发展,其知名度也逐渐扩大,使福建入境旅游规模呈现出显著的首位型分布。 4.2.6 其他影响因素 福建省独特的地理区位和历史沿革,台湾是其主要入境客源市场,而两岸政治走向及大陆对台、对外政策对其入境旅游规模影响巨大,尤其是外国人入境签证问题一直是影响入境旅游规模的重要因素。入境旅游规模绝对差异较国内旅游更大,首位度更明显、更集中,受经济危机的影响也很明显,比国内旅游发展更加依托区域经济发展水平。此外,入境旅游还受国内外政治环境和一些特殊事件的影响,如2013年中日钓鱼岛争端、2017年金砖国家领导人峰会等都对城市入境旅游规模带来一定的波动。 通过对福建省9个设区市2010—2018年国内及入境旅游规模差异及其位序规模分布特征的分析可知: (1)福建国内旅游绝对差异逐渐增大且具有一定的阶段性,相对差异变化不显著;首位指数小于2,首位城市垄断能力不强;集中程度不高,旅游发展向均衡方向演进,各设区市旅游竞争力相当,竞争态势激烈。入境旅游规模绝对差异逐渐增大,呈现出与国内旅游规模近乎同步的增长模式,相对差异趋稳;首位分布变化明显,受外在因素影响大。 (2)福建国内及入境旅游规模主要分布在沿海知名度较高的设区市,总体呈增长趋势,增幅逐渐扩大,其中,国内旅游规模首位分布不明显,入境旅游规模首位度值变化由不明显向明显转变;各设区市国内及入境旅游规模分别呈现为以交叉型和平稳型为主的两种分布态势。 (3)福建国内及入境旅游人次规模分布均符合罗特卡位序模型。国内旅游q值呈现先升后降的变化趋势,属均衡型分布,分布结构合理,表明位序规模垄断程度不足,相对差异逐渐减小,竞争态势加剧。入境旅游q值普遍偏高,属首位型分布,分布结构不合理,表明首位城市垄断程度高,分散均衡性较低,而随着时间的推移,局部地区垄断优势将逐渐降低。单个设区市实际旅游规模均低于理想值且差异较大,说明福建省旅游业仍处于发展初期。 (4)地理区位及交通条件、旅游资源禀赋、经济发展水平、对外开放度、旅游接待设施等因素是影响福建国内及入境旅游规模差异性分布的共同成因,其入境旅游较国内旅游受政治、政策、经济、特殊事件的影响大且反应敏感。 综合上文分析,结合福建省旅游发展现状,未来福建省旅游业发展应采取如下措施: (1)健全和完善旅游发展政策,构建协调融合发展机制。政府应出台完善的区域旅游发展政策,特别是与国家、区域相关战略规划相配套的政策;鼓励社会资本参与,促进投资主体、融资支持向多元化、多领域发展,推进PPP(public-pritive-partnership,公私合营)等旅游发展投融资模式改革创新;提升旅游基础设施建设管理水平和旅游从业人员的综合素质,推动旅游信息化建设和管理的精细化、标准化发展,实现旅游基础设施建设和运营的跨区域合作、集约经营和共建共享。 (2)加大福建沿海设区市一体化战略,辐射带动内陆设区市旅游业发展。统一规划建设沿海旅游经济带,发挥厦门、泉州、福州等首位城市及排序靠前城市旅游规模的全域辐射带动能力;培育三明、龙岩、南平等城市沿闽江、汀江等旅游业集聚区、旅游产业带等新增长极。通过以点带线、以线带面等方式,以区域内旅游合作推动跨区域旅游合作,利用厦门、泉州、福州等城市的国内外客源优势,带动三明、龙岩等内陆城市旅游客源市场,实现跨区域旅游线路对接、旅游客源互送,联合打造城市旅游经济圈,促进区域内城市旅游规模的协调发展和规模分布。 (3)扩大对外开放力度,加强多边、多层次文化交流与合作。发挥对台区位优势,加大闽台融合发展力度;逐步优化完善外国人过境免签政策,加快签证便利化步伐,增开国际旅游直通车,增设国际直飞航线,完善旅游城市航线网络;打造以泉州为核心的海上“丝绸之路”开放路线和福建沿海邮轮旅游路线,开展中国-东盟“海丝”邮轮旅游合作, 实现向全域接待、 全域合作、 多层次交流的方式转变, 形成“外融内通”的优势格局。 (4)立足“清新福建”, 强化“海丝”主题,营销渠道多措并举,整体打造具有福建特色的旅游品牌。智慧旅游时代下,构建以互联网营销为主,电视、报纸、广播为辅的多元化旅游目的地智慧营销体系和旅游信息互通平台,将各城市旅游信息、产品及服务集于一体;借助移动传媒网络平台、高铁动车线路与旅游捆绑销售等方式,加快城市间特色旅游互推互介;同时鼓励相关旅游机构、企业、中介组织加强宣传和推广福建旅游口号、主题、产品及服务,从整体上塑造福建城市旅游的品牌形象。1.2 数据选取与来源

2 福建省旅游规模差异分析

2.1 福建省旅游规模差异数据分析

3 福建省旅游位序规模分析

3.1 福建省国内旅游与入境旅游规模分布分析

3.2 福建省旅游位序规模分布分析

4 福建省旅游规模差异与分布的影响因素分析

4.1 影响因素选取

4.2 影响因素分析

5 结论与建议

5.1 结论

5.2 建议