明遗民的耕读实践与士农理想

——基于《梭山农谱》的解读

2020-12-04□刘爽

□刘 爽

[内容提要]清初农书《梭山农谱》的农学价值表现为写作体例完备,对耕、耘、获农业生产三环节平行叙述,描绘出了赣西北山区的农业生产图景。遗民学者刘应棠借农谈兵以凸显经世致用之品性,借农事以甄别士人流品之高下,为农力田成为其治生行道的重要方式。清中叶,该书的刊刻者、序跋者、进书者,以删改、题词、序跋的方式对该书表达着赞许与畏避的复杂意味。该书所反映的明遗民的耕读实践与士农理想,不仅建构了遗民群体事功济世的价值取向,也映照着明清之际士人心态、言论与文化的重要面相。

《农谱》为三藩兵燹之下刘应棠的唯一一部遗著,是《四库全书总目》“子部·农家类”所收录的两部清代农书之一(文中所论《农谱》皆为《梭山农谱》)。关于《农谱》的整理与研究最早见于上世纪六十年代王毓瑚在《中国农学书录》,王氏的点校本淡化了《农谱》的赞词部分,同时赞誉其农学价值为前代农书所罕有。另外一篇施由明的论文也只论及农耕技术[1]。诚如惠富平指出,二十世纪的古农书研究基于对其的校注整理,侧重于总结农书记载的农业技术经验、有关生产知识的专题研究以及所反映的农学思想等农业科学技术史层面[2]。然而,事实上中国传统农书从来都是杂以经史、掺以文辞,农学同其他传统科技一样被经学所笼罩。从而,考察农书就必然有了一层复杂意味。尤其在清初,明亡的阵痛、政治的高压、文化的禁锢使得经世、理学、道统等严峻意义的话题与言论,都或多或少地渗透到了农书。清初的重要农书背后都蕴藏着一套“明经救世”的价值系统[3],农书作者的遗民身份使得农书成为学术史演进的重要知识表征。基于此,清代农书除却其独特的农学价值之外,亦可见士人心态与品性,在政治压抑下的农书文本创作亦可勾勒出清初文化的重要面相。本文拟以科技史与文化史的角度,结合《农谱》来具体阐释。

一、《农谱》的三个特征

作者刘应棠拥有明遗民的特殊身份,具备明清之际士人治生治学的核心品质,从而赋予了《农谱》有别于一般农书的独特文化品性,《农谱》一书的语言特色与写作体例也独具一格,以上特征正是了解清初农书所承载的农学创见和文本畸变的前提条件。

(一)作者的明遗民身份

作者刘应棠,生于崇祯末年,卒于康熙末年,刘氏出生在明朝,生活于清初。从流传下来的与之相关的文献来看,无不深刻地显示着他遗民身份的传承与认同。据同治《奉新县志》中的《人物志》,他被归为“遗献”一类,即是明证。由其行状考察其思想观念和价值取向,无不透露着遗民品性。现今唯一一段关于刘氏完整的生平记载如下:

字又许,号啸民,奉化乡人。幼颖异,长习举子业,不屑时趋,好读周秦两汉书。其余汛滥而已。应童子试,不遇邑宰。李芳辰奇其文,当岁试,欲拔之冠军。案未发,会他有齮龁者。李怒取卷数十火之。应棠文以误在不录,自是绝意进取。携妻子隐梭山,读书饮酒,以文娱,学者称“梭山先生”。无何滇粤叛所在,盗蜂起。应棠携儿上宴嶂绝顶,寄居白云寺之尺五楼。草衣木食,益读苦吟。不辕環四面。皆贼垒,相戒无敢犯。刘先生者,性尝割股疗母疾。居丧哀,毁守礼,无少渝。少师事帅石发,以诗古文名重一时。诗尤高古,硬语盘空,不假粉者。谓其高者,在韩杜间,间入于文昌东野,亦性之所。年八十余终[4]。

此段记载勾勒出了一个隐遁山林,躬耕自给,不仕新朝,著书立说的遗民形象。其师帅承发为刘氏所著《农谱》所作序曰:“其庄言、寓言、危言、讽言,皆有系于世道人心。”[5](P2)其所著《史记选读》《春秋言选》《兵选》《读雲楼草》诸书皆亡佚于兵燹,唯独《农谱》一书在断壁残垣中发现而得以流传,这不能不说是一种历史的机缘。刘氏绝意仕进,亲事农桑,写作农书也是明遗民农耕情结影响下治生治学的具体体现[6]。

(二)语言的文质并重

《农谱》作为一部农书,其农学语言主要来源于农事实践和当地农民,但经过了文学加工,着意追求高古,显得生涩而硬朗。这种“文学加工”为刘氏的主观动因和历史的客观存在所左右,即与其文人与明遗民的双重身份有关,其“诗尤高古,硬语盘空,不假粉者”,农书语言自然受其文风影响;此外,刘氏作为明遗民,对自身择业和治学,必然有着严苛的要求。赵园在论及明清之际士人有关“文质”的言论时说:“士人凭借了文质这一古老的范畴理解自己的时代,解释自身处境与命运,为这一论域注入了具体的生命内容。”[7](P355)诚然,刘应棠《农谱》中的“文”与“质”正是对其身处时代的感受加以描述的方式,《农谱》中对语言的“文”与“质”的实践主要体现在如下两层。

其一,《农谱》中将“土人语”(当地农民的俗谚俚语)进行了加工解释。如“谷簟”土人曰“晒簟”,即农人晾晒农产品的席子。将土人所说“著田畔”改为“薙畔”,只因“著字义荒”而已;又将“拨刀”改为“薙刀”,皆显示出农书语言上着意追求高古质朴的态势。在“放水斡田”之下引述了“老农曰”的一段俚语:“禾穗既黄,水力足矣。遇于浸淫,恐坎气逗留,黄反不坚栗,故复放之,令土干速实,以便刈事。”而赞词则是“王者之事,雨露有余;霸者之世,霜雪有余;农者之世,水土有余。”[5](P20)农人收割水稻需要放水使田地干涸,而水稻的生长则需要漫过禾根的水源。对于这种水源的盈缺,刘氏却有着一番关于历史形态演进的想象。不得不说,这种现象有赖于刘氏在写作农书时对文质论的实践。

其二,刘氏对农事加以文学性的比附与演绎。如对土人所说的“打冬耕”有一段诗化的语言:“嗟我农夫难,尔牛亦孔瘁。极力拯民艰,气尽不敢贰。论德邈思文,论功应配位。”[5](P2)这里本是对梭山牛耕之苦的赞词,写的极富诗意。但以士人价值尺度“道德”与“事功”来加以比附,可见其语义的严重性。《农谱》的这种“文学性”,诗化的语言,已经不复之前隐者为农的桃园式情景。而是多了一层寓道于农的意味。正如其师帅承发所言:“得道于耕者久”,虽然“严苛的道德自律,风操凛然,气象少了些宽裕,却保障了人格的光明”[7](P158)。在明清之际,士人为文已然加入了功利性的计量,有感于明代士人的空谈风气,这种务实的为文风气当然在通达士人心中产生了震荡,这也是很多明遗民以农业为治生手段的动因所在。

(三)完备的写作体例

《农谱》的农学语言简练古奥,但体例完备,各卷皆有序言,各条皆有赞词。其将传统农业生产的三个环节,即耕、耘、获平行论述,详述各项农事活动,分列所需农具,对于农事可谓面面俱到。赞词和序言部分,正如帅承发所言:“皆有系于世道人心。”[5](P1)《四库全书总目提要》也说:“词多借题抒愤,不尽切于农事也。”[8]这些“不切农事”的语言有的简短,有的冗长。据笔者统计,全书共约10300字,赞词部分约2460字,约占全书24.6%。此外,尚有为数不少与农事无涉的内容掺杂在正文之中,而这些文字正是我们透析清代农书的主要材料依据。

表1 《农谱》的内容结构与体例

二、《农谱》的耕读实践

关于《农谱》的农学价值王毓瑚曾有所述及,但未曾深入,他指出“书中根本未曾引用任何前人著作,完全是作者本人认识”[5](P2)。首先该书是少有的反映长江以南地区农业生产的农书,全面地记述了明清时期江西奉新一带山区农业生产概况;其次该书对牛耕的利用怀有深切的人文关怀;再者该书关于农器记载皆源于农事实践,具有独特的农学价值。

(一)赣西北山区农业生产图景

《农谱》记述了作者在梭山一整套农事实践,其有别于以往农书以耕作为主的内容架构,对耕作之后的田间管理和收获存储也几乎面面俱到,为我们呈现了相对完整的明清时期赣西北山区的农业生产图景。

《耕谱》开篇即展示了山区农业生产环境,“山田若梯,硗确屈曲处多”[5](P4),山间地形所限,那些牛力所不能及的边角处只能用人力手锄。山间耕地补充肥料的重要方式是“烧山畔”,即焚烧田畔及其附近的草木,草木灰随着雨水浸入田间。“整秧田”则是山地农业的精耕细作,加粪施肥,三耕三耜,达到水土和融,种子浃洽易生。山间浸谷种较平原地带晚,约在清明前后,在拔秧、栽秧之前,记录了两种防护措施。“秧柴”和“束草神”,即用竹木作栅栏,以茅草维系,以防牲畜践踏;又筑稻草人防止鸟类啄食。

《耘谱》所载是耕作之后的田间管理,其中两项主要的农事活动为除草和除虫。除草最为繁琐,也至为关键,刘氏所言“禾历三耘草踪绝”,即要经历初耘、拔稗、斡田。刘氏总结冻灾和虫灾是山间农业的两大灾害,并记录了“梳虫”这一对虫灾可控的农事活动,“梳虫”的主要农具是“虫梳”。虫梳,顾名思义,就是形同梳子的除虫工具。主要流行于江西、安徽等地,以长竹柄为主干,以细竹篾为梳齿,需两人分别手持一端,顺着农作物(主要为水稻)长势梳理,从而清理稻苞虫之类的害虫。2012年,安徽省农业博物馆的工作人员在安徽潜山农村发现了现存的虫梳实物。此虫梳长约三米,宽约半米,竹木材质,与刘氏记载相差无几[9]。

《获谱》记录了赣西北山区农民收获的场景,其中主要的农事活动是脱粒。以风车扇谷,去除杂质,此法在当下某些农村依然沿用。当然山间收获稻谷也有别于平原,因为山间不似平原,山区收谷须以木桶盛之,桶腰围上一种农具谷(劈开的粗竹篾),将收割的稻自上掷入桶中,以此往复,谷粒散落桶中。此外,收获之余还有奉新山区农民的各种祭祀活动,如“秋社”“尝新”等。所用祭祀的稻米为当地一种早熟籼稻“救公饥”,而山乡多晚熟粳稻,刘氏以此哀叹民生多艰。

(二)对耕牛的人文关怀

《农谱》中对牛的关怀尤其引人注目,书中不仅有对养牛、医牛、放牛等技术层面的关注,也有着对与牛有关农事活动的散文化描述,传达着人畜之间情感上的共鸣。

“药牛”为“耕事”首务,梭山地区每年都有兽医开具成例药方,在春耕之前,无论有病与否,都加以服用,对牛病的预防与养护观念可谓难得。治疗病牛的一般方法是针灸,“用针刺四体及舌,谑斑斑然,乃用药同酒下之”[5](P3),此处未记载具体如何操作,但可见当时医牛技术已然有相当的民间积累,这也是何以在清中叶江西地区相继出现《养耕集》《抱犊集》两部传统兽医著作的原因,对兽医职业也有别于传统士子的通达见解:“兽师得贤嗣,其轸念艰难之报乎?故术不可不慎也。”[5](P3)兽医的职位品级与操守关乎着民生之计。

“游牛”,“念牛食尤艰也,择善水草牧之”“至伏热蕴隆时,尤恐牛苦渴,复牵息之大树下”“青草饱黄牛,绿荫当午睡,牛之乐何如”[5](P19)。牛之乐惟此时而已,诗化的语言描述,更体现出体恤牛力的仁慈之心。“葺栏”即修缮牛栏,此处表达的对耕牛养护的拳拳情意,令人动容。“独牛负人奇功重任,落索三冬,日啖草根,夜食枯藁,情可怜矣。复重以风寒湿冷也,不几病立乎?不言之功,功乃大;不诉之苦,苦更真。梭山于牛,三致意焉!”[5](P31)惠富平指出:“这种以慈爱养护为核心的传统畜牧文化,与当今西方人所倡导的动物福利思想是相通的。”[10]由此看来,刘氏对耕牛的生理养护与情感关怀确为当下人与动物的相处提供了有益的启迪。

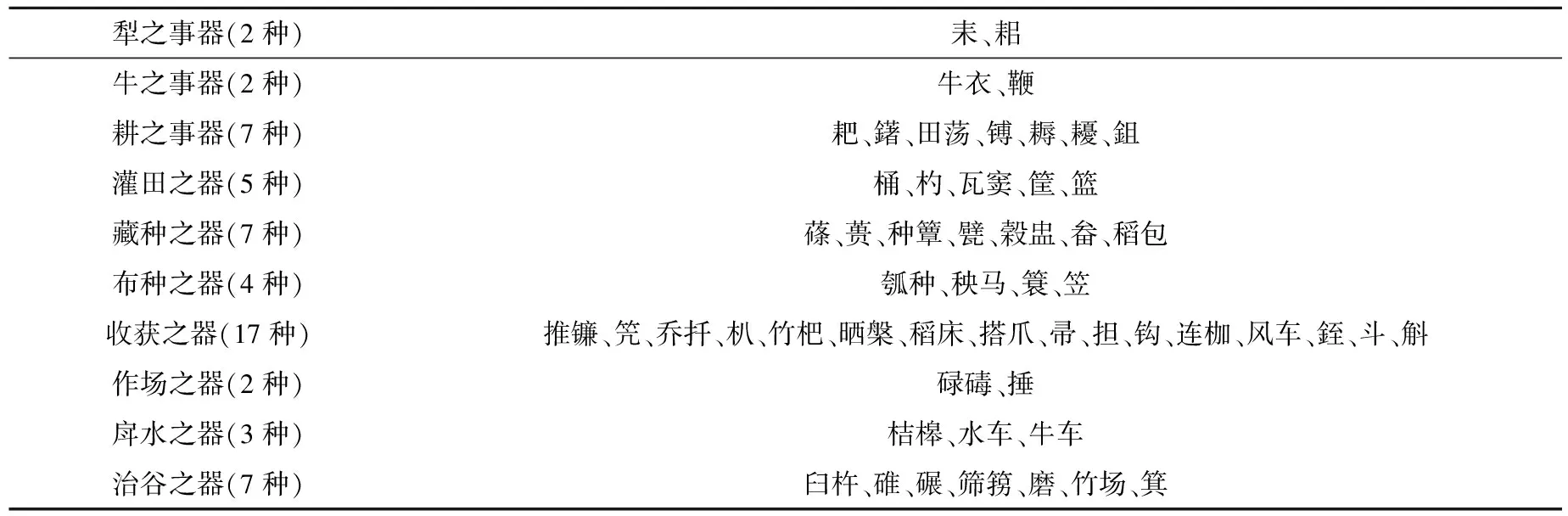

(三)源于生产实践的农具记载

《农谱》所载农具未曾引述经传文字和其他农书,全是源于自身农业生产实践,王毓瑚对此评价:“可与陈玉璂《农具记》相互参校,这是对王祯《农器图谱》的可贵补充。”[5](P3)陈玉璂为康熙年间人,籍贯江苏武进,其所记农具可与《农谱》相参校,当有可比性,可见时人对于农具的认识,并可得出《农谱》所载农具比陈氏所记有何特色与价值。兹将二书所载农具以表格形式呈现如下(表2、表3)。

表2 《农谱》所记农具一览表

表3 《农具记》所记农具一览表

由以上表格可知,《农谱》所记数量虽少,但多是源于实践,记录了具体用法,可操作性强。并且多山区所用农具,如谷,即为山区收获作物时所特有的。《农具记》则偏重农具名实及其源流的考证,表中许多农具同名异物或同物异名,正如陈氏所言:“课奴字耕田,见农具凡若干,询之老农,又考之古昔所称。”[11]这是陈书的长处。但在传统士人书写农书的背景下,《农谱》中的农具源于实践则更加难能可贵。

三、《农谱》的士农理想

王汎森在论述清代的思想学术与心态时指出清代文献中存在自我压抑的现象[12](P345)。在法网细密、社会空气异常紧张的康乾时期,学者著书的自我压抑也体现在农书的创作上。如此,农书的专业化与纯粹性当然要大打折扣。我们在分析明清农书大量涌现的原因时,明遗民的农耕情结是一大动因,其中很多见识通达的士人学者隐遁山林是一条重要因素。刘应棠的《农谱》本是他避世不出、躬耕陇亩之后的农业实践的总结,但其中掺杂着诸多无关农事的文字,或是借农事而言他的性情之语。在其书中每条农事下皆可见这般文字,篇幅或大或小,是《农谱》的重要组成部分。农书文本在此种情境下呈现出某些变异与“自我压抑”,在《农谱》中体现得尤其深刻,兹从如下三个方面详析之。

(一)借农谈兵

赵园在谈及明清之际士人时指出:“谈兵即经世,具有经世之学的一般品性。”[7](P80)刘应棠的借农谈兵,具有明遗民话语的隐晦性,亦有强烈的经世致用的诉求。有明一代,自始至终的军事危机感和胁迫感影响着士人的生存状态,刘氏的谈兵既有着明末文人的方略清谈和实战改良的影子,也来源于其真切的生命遭际与士人理想的情感催动。刘氏虽然未曾亲历战场,但明朝倾覆下的动荡和清初三藩之乱的兵燹,使其遭受了最直接的家国痛楚,这种惊心动魄的生命体验也直接映照在他的著作之中。从他散佚的著作《史记选读》《春秋言选》《兵选》等书来看,他的以史言兵,选读兵书受着明末士风的影响,而从唯一一部流传下来的农学著作来看,《梭山农谱》或许是他这种生命体验的重要寄托与承载。

如将耕器“耒”“耜”称为“田家两虎将”,由此番描述又引出了一段论兵谈兵的紧迫之语。“譬之兵,耒若大将,披亢捣虚,尽逐敌兵出外,贼已夺魄,有就俘势;耜则奇兵,复从外应,节节抄之,则坚无不靡,敌无不服矣。”[5](P11)以耒、耜的功用各一和入土深浅来发挥出排兵布阵、克敌制胜的战争场景,可谓新奇。又如在《耘谱》下讲述刀兵之害导致“失耘之害”,使得“盗贼独生,贫者富者皆死,子粒绝望,举家一哭,四国同哀”[5](P17)。在明末动荡和三藩兵燹的背景下,刘氏所言确乎包含着那刻骨铭心的亡国之痛和妻离子散的切肤之感。再如《获谱》下记述“收藁”的动因是“小物具天地之用”,即藁之皮可以祭天寝地而已。又由此发散出“治民理兵”的切论,即“善治民者,竹头木屑,皆成经济;善理兵者,鹅群鸽子,亦备干戈”[5](P29)。治民不分巨细,各色行当都能构成经济;理兵不斗其民,民众皆备干戈。

上述借农谈兵的言论归根结底在于刘氏“寓兵于农”的主张。此话题由来已久,明清之际有关兵制的讨论有一个总体的趋势,即赵园所言“兵制复古的要求”。对井田制的追忆往往与兵制复古的要求相伴随,刘氏在开篇就表达了对井田制的向往:“不幸井田失而耕犹在,是耕仅存耒矣”,几乎同时期的张履祥也有言:“盖古昔井田不废,兵民未分,故农可以战。”[13]刘氏为农力田几十载,亦不忘讲学传道,其所论兵制、田制当然出不了顾炎武等思想家“寓兵于农”“兵农合一”的固有框架,并对上述思路有所因袭,加上其特殊的人生遭遇,对“寓兵于农”的表述与感悟赋予了时代的印记与个人的心路历程。

(二)借农事甄别士人流品

刘应棠对“农”的价值评估,将自己作为一个秉承道学的儒者,“吾儒戒慎恐罹之学,偶于农谱拈出,敢曰作世鼔钟,聊以自志韦弦”,并视“耕”作为自身的道德实践。隐于农耕的同时,时刻不忘其士人的品性,“为农力田”成为明末清初遗民普遍选择的生活方式和自我象征,刘应棠无疑是其中的典型人物。刘氏自谓:“是谱也,自谱也。直与《豳风》《七月》并传。”[5](P1)在农耕实践中对其士农理想的自我实现与表达,为农治生的自信与从容可见一斑。

刘氏《农谱》处处流露着君子小人之辨,此般有关流品的甄别也构成了其士人理想的一部分。如在“拔秧”这一平淡无奇的农事流程中,以“莠之乱苗”喻小人貌君子者,以“杂草”“恶草”直言小人,同时对小人伪冒君子者嗤之以鼻,殊不知“青眼自在天下,安能久盗名行”,“毋听谗言,以淆乱莠苗”[5](P20)。在“扶偃”这一农事活动下,直抒心意,传达了其“宁为颠禾,不为瑞草”的价值取向,“天下嗷嗷,待子久矣”[5](P19)表达了其遁世而不忘经世的志向。

《农谱》中但凡提及除草事项,就有关于显君子、隐小人的杀伐之论,语气之紧迫感不言而喻。如在收获稻谷时节“放水”环节,是为了以便“刈事”。待到除草时节,务必“痛为芟辟”,毫不留情,因为“君子高隐,小人呈身,不可法少姑息”[5](P28)。提及“扇谷”时要以风车扇扬,杂质去而嘉谷存,“流品立清矣”[5](28),直接以流品高论来附会“扇谷”。对于混于嘉禾的“秕稃”之苗,指出“刈时决绝”,将不成果实的败苗扼杀于萌芽状态。在《耘事》条目下,指出“初耘”去草时要以手工劳作,去草务急。“拔稗”莠之乱苗,将芟除杂草视为“最快意之事”。将田间管理视为“巡草”,颇有一种监察天下、巡视百官的意味。又如“烧山畔”时,看到草木或为灰烬,成为肥田的极好材料,不由联想到除恶以平天下:“师旅之兴宁能不忘杀一人?须观其意实徙天下百姓起见与否?此处正是王霸盗贼之辨,君子慎之。”[5](P4)

君子小人在明末党争中有着明确的指向,“刬畔”强调除草务尽。引申发散为“除恶务尽,种德必滋”。“梳虫”,“以天自处,杀亦慈仁”[5](P12),让我们感受到了士风的冷峻。另外,对北宋范纯仁“调停之说”的痛心疾首,认为此举不辨奸恶,导致流品混淆。“至今犹笑哭乎绍圣诸君”[5](P21),这里对北宋党争的联想,影射出对明末党争的反思。此外,借农事来映照对社会历史变迁的设想:“王者之世,雨露有余;霸者之世,霜雪有余;农者之世,水土有余。”[5](P28)以上都是刘氏治生之下所衍生的士农理想,亦是治学之下所秉持的流品之论。

(三)借农事抒发性情

在清初方兴未艾的文字狱背景下,“官方在思想禁制方面的作为形成的巨大压力,如何形成毛细管作用,……在无名文人心中自行运作的实况”[12](P347),我们从《农谱》的流传中可见此种“毛细管作用”如何在刻书者、进书者、序跋者身上“自行运作”。在这种辗转流传中,诸多不同身份的人加入其中,并体现出抒愤寄怀之性情。

《农谱》与《豳风广义》同为《四库全书》所收录,且皆为江西巡抚采进。按照体例与正文的出入,《农谱》也缺失了部分内容,如《耘事》所记七则,现只存四则,“梳虫”一则只存一半。该书历经多次辗转,这很有可能是他人删改的结果。其师帅承发为《农谱》所作的注文也一概不存,据王毓瑚推测,“注文想来是与农事无干”[5](P1),此言不虚。因为在帅承发看来,《农谱》只是刘应棠“得道于耕”的载体而已,帅氏也是明遗民,当然引刘氏为同道中人。据王毓瑚考证,《农谱》迄今的唯一刻本为清人吴坤(1816-1872)的《半亩园丛书》本。从该刻本来看,也就是我们当今所能见到的《农谱》全貌,吴氏应该没有删改,他也无从增补,因为《农谱》的删改发生于《四库全书》收录之时。吴坤与刘应棠同为江西新建人,所刻丛书收录书籍皆是关系国计民生之书,收入《农谱》则是因为该书“多有切于日用者”,或可窥见其雕刻《农谱》的初步动机。然而,“切于日用”的《农谱》当然也包含着抒发性情的《农谱》,从编书者对《农谱》的取舍内容就能看出他们在紧张压力下的避畏心理。

另外,学者唐仲冕(1753-1827)在《<梭山农谱>跋》中也表达了对农事的复杂性认知:“农事通于学即通于政,然非精于物理别有怀抱者不能道也。……抱其夙蕴,躬耕岩谷。……耕之‘浸苞’‘馌饷’,耘之‘拔稗’‘梳虫’,获之‘藏种’‘报赛’诸篇,礼乐刑政意在言表。”[14]唐氏以为刘应棠并非纯粹的“农家者流”,刘应棠有意为农,但是志不在此。从《农谱》中确乎也能见到刘氏性情抒愤,曲笔难言的言论与心态。请看刘氏的赞词:“农事亦大,聚讼者皆是见之小也”[5](P13);“礼失求野,道在石田。法网太密,鬼神夜泣”[5](P15);“府吏胥徒,得沾王禄,醯浆酒醢,亦隶周官,于铄我皇,野无留良”[5](P23)。以上三例,或可见刘氏借农事以发微言的牢骚之语,影射当朝的文字狱之风,也有无奈之下的排遣与发泄。如此种种,结合刘氏生平和遗民身份,并非无所征信。这些俏皮的自嘲,或主观比附的牵强,或文人的论道在其他农书中也可窥见。值得一提的是,刘氏写作此书时处于康熙初年,彼时的清廷对于遗民知识分子多有拉拢,遗民阵营开始分化[15]。但选择为农力田为治生状态的刘氏,很显然不是被拉拢的对象,或者他并没有应召。

四、结语

《农谱》因其切于实用、体例完备、语言古朴而辗转流传,其农学价值自不言而喻,但作者刘应棠的遗民品性使得《农谱》又多了一层文化寓意。无论是借农谈兵,寓兵于农,加以对井田制的复古追忆,还是其士农理想,借农事来甄别流品,都给我们带来了关于明清之际士人心态、言论与文化等层面的思索。在特定的历史背景下,这种外部环境的严酷与自身性情的压抑造成了农书的变异,形成了中国文化史上的独特景观。农书所承载的已然不是单纯的农事,从中我们可以看到以刘应棠为代表的明清农家学者们在面对国家衰败和民生凋敝时的担当与付出,也可以看到他们无奈之下选择归隐避世后的矛盾与痛苦。这些主客观因素促成了清代农书创作的繁荣,也造成了农书在专业上的局限。葛小寒在论及明代农书时,揭示了其日用技术性、士人休闲性、事功教化性的多元农书观[16]。而清代农书较之于明代更为庞杂,其农书观念也出现了若干新的变化。由《农谱》的解析就可以看到,一方面由于小农经济的进一步固化、精耕细作农业的纵深发展、士人务实学风的转变使得传统农书的农学价值接近于极限,其“日用技术性”已然趋于烂熟并逐步式微;另一方面,由于政治与学术环境呈现出进一步高压与紧张,农书必然要承载更多农书以外的言论与话题,其“士人休闲性”必然淡化,“事功教化性”必然愈加强化,如清代《耕织图》的政治象征与教化意义[17],农教的意义已经超出了农技的应用,这些都使得清代农书变得复杂而多元。