秦印的认知过程与专谱的编纂

2020-12-04胡俊峰

胡俊峰

一、秦印的认知过程

今天我们所讨论的“秦印”是一个大概念,包括战国秦和秦统一以后的印章。“取法秦汉”的口号一直贯穿整个篆刻史中,但是从流传下来的作品进行一番考察,其实就会发现是在取法汉印为主,秦印的风格和特征在篆刻取法中几乎没有得到继承和表现。这是为什么呢?我想有两个原因:第一、古人资料所限,对“秦印”的风格认识不清;清代之前的印人,由于资料的短缺,对秦印有着很长一段时间认识模糊,从他们遗留下来的篆刻作品边款内容中,如赵之谦、徐三庚、黄牧甫等作品的落款中经常署“仿秦鉨”,不难发现把秦印与战国古玺相混的案例,也就是经常把秦印和古玺印混淆的例子。直到陈介祺辑《十钟山房印举》中,才把秦印命名为“周秦印”。

又如西泠印社创建人叶舟刊有“云孙”一印,落款:“乙酉五月,仿秦人印,七九老人叶舟作。”[1]从此作品形式看,是一枚取法战国古玺风格的印章,那个年代秦印与战国古玺印的混淆不为稀奇。另944 年高络园辑拓的《乐只室古玺印存》中,同样把秦印和古玺印混为一编。直到吴式芬、陈介祺编的《封泥考略》一书中才明确举出“秦印”。李学勤先生在总结《封泥考略》中论述,并为鉴定秦印和秦封泥设立了三条标准:“一是职官地理合于秦制,与汉制有异;二是文字风格、结构同于已知的秦文字;三是印面有界格。”[2]此后学者关于秦印的界说,大都不出这些标准的范围。第二,秦印的风格不一定能被历代的审美所接受。首先,秦印的文字特征。秦印文字相比汉印文字来看,点画纤细,结构方中带圆,文字大多小篆体,也有不少保留了宗周特点的文字的秦印文字。其次,秦印的章法多变。今天我们看到的大部分秦印以半通形和圆形为主,而汉印中少见。再次,就是印面有界格。这也是秦印的独有特点,且界格在印面中非常多面。

界格除了横纵变化外,还有多加界格,往往根据文字笔画的多寡来利用界格分割印面。我们今天在看历代的遗留下来的篆刻作品,基本以方形为主,且大多取法汉印。只有篆刻发展到今天,印章由实用走向篆刻艺术,今天把篆刻作品作为艺术创作,以至于审美也随着发生了变化,各种形式都应用于篆刻创作之中。

二、秦印专谱的编纂

集古印成谱,最早可追溯到北宋杨克一编的《印格》。后来著名的有明代顾从德辑成《顾氏集古印谱》;清代陈介祺辑成《十钟山房印举》等。而专门收集某时期的古代玺印辑成印谱源于近代,如,王国维辑成的《隋唐以来官印辑存》《西夏官印集存》等。这与地下文物的出土渐多和近代以来学科研究的细化有关。

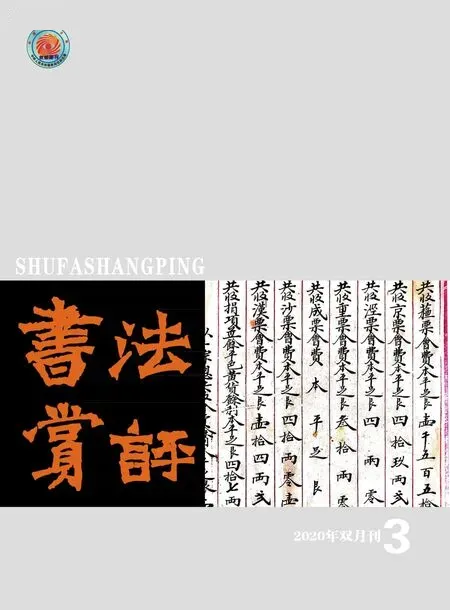

常见博物馆藏印图录中往往收录秦印数量寥寥无几,给读者造成秦印数量较少的印象,其实不然,近年来秦印、秦封泥专谱的不断出版,才改变了这种错误的认识。据王辉等著的《秦文字通论》中统计,秦封泥就有一千一百五十九种六千七百二十七方,[3]可见秦封泥就有如此之多,而秦印我想更是不言而喻。近年来由于分科研究的细化及出版业发展繁荣,重庆出版社在1999 年出版《历代印风系列》,其中许雄志先生主编《秦代印风》,专门辑各谱中秦印汇为一编,收录秦官印及封泥一百三十种,秦私印及成语印一千二百九十六种。2001 年,许雄志先生在《秦代印风》的基础上编成了《秦印文字汇编》,此汇编成为辑秦印文字的第一本工具书,可惜出版较早市面上已一书难求,近二十年来新出秦印资料未能收录,期待许先生再版增加。之后辑录秦印为专谱的是《珍秦斋藏印·秦印篇》,萧春源编,收录秦印三百八十八钮。此书2000 年在澳门出版,可惜印数只有五百本,市面上早已一书难求,由于印数过少,所以此书的影响力严重受限。其次为《风过耳堂秦印辑录》,赵熊编,收录秦印三百四十八钮,附录战国、汉暨汉以后印一百一十五钮,2012 年1 月中国书店出版社发行。再次为张小东主编的两种:第一种为《戎壹轩秦印汇》2015年12 月钤拓三十五部,由北京文雅堂制作发行,收录秦印五百二十五钮。第二种为《戎壹轩藏秦印珍品展》,2016年1 月发行,精选秦印一百钮。再者还有《文雅堂辑秦印》,杨广泰编,北京文雅堂2016 年4 月原钤编号发行三十部,收录秦印二百零一钮。然后为《知还印馆藏古印 •秦印卷》李青编,一函四册,平湖文雅堂2020 年6 月原钤编号发行三十部,收录秦印二百三十六钮,成为当今辑秦印又一集大成者。

三、秦印专谱的出版意义

秦印专谱的出版至少有以下两个意义:第一,为秦文字研究者提供了一手资料。秦印专辑的出版面世,对古文字学家研究秦代人名与姓氏带来更多的互证和丰实的史料。正如王国维所言:“更吾辈生于今日,幸于纸上之材料外更得地下之新材料。”[4]所以新资料必须引起我们重视。当下对秦印的冷落,学者们深有感受,王辉先生在《秦印探述》一文中感慨道:“近年来,战国古玺印特别是齐、燕、楚三国古玺的研究取得了长足的进步。相对地说,秦及三晋玺印的研究成绩较小。”[5]此文列举了四十八枚秦官印、二十四枚私印、十一枚吉语印分别加以考述。而大部分学者也只是从秦印文字的考释进行研究,对篆刻取法、艺术创作取法秦印非常少见。第二,同样为篆刻艺术临摹和创作学习提供了新的模板。对古印刻制技法起到了全新的认识,秦印有很多篆刻创作待挖掘的元素。更启发篆刻技法用于创作,对篆刻艺术创作自然会得到提升。还有无论从文字特色还是章法布局的特色,都值得篆刻家们吸收。正所谓一个时代有一个时代之生活,一个时代有一个时代之学问,今天的我们赶上了最好的时代,高清图录大量的出版及各种玺印博物馆都在建设开放,且有大量的机会上手观摩古玺印,再也不是在博物馆昏暗的灯光下隔着玻璃柜看一个方寸的古玺印了。所以全民的鉴赏能力和审美也得到了提高。更何况有独具特色的专题式收藏与出版,弥足珍贵。总之,无论是文字学学家还是篆刻家,都要对新见秦文字资料加以重视,更要充分利用到各自的领域,才能创造出属于我们这个时代的作品。