十面如一奇幻绝伦 灵璧不朽宇宙大观

——从吴彬《十面灵璧图卷》说开去

2020-12-01范长江

◇ 范长江

吴彬的巨幅山水是对宋人“巨幛式”山水的复古,对“崇高”精神的发扬,其革新性在于他不仅对形式巨大的山水画在绘制手法和绘画思想方面增加了“奇幻”色彩,创造了学者们所认可的超现实画法,而且在《十面灵璧图卷》中,吴彬又以小中见大的形式丰富和拓展了这种创新。

奇名远播 如隐如佛

吴彬是明代晚期的著名宫廷画家,福建莆田人,其主要活动于明万历至崇祯年间。吴彬绘画的成就极高,他的同乡谢肇淛在万历四十四年(1616)所著《五杂俎》中评述他说:“近日名家如云间董玄宰(其昌),金陵吴文中(彬),其得意之笔,前无古人。董好摹唐宋名笔,其用意处在位置、设色,自谓得昔人三昧;吴运思造奇,下笔玄妙,旁及人物、佛像,远即不敢望道子,近亦足力敌松雪,传之后代,价当重连城矣。吴名彬,莆人,寓金陵。”谢肇淛认为董其昌和吴彬的绘画皆精绝之极,可说是前无古人,而吴彬绘画构思奇特,用笔玄妙,价值连城。谢肇淛又言:“迨近日吴文中始从顾、陆探讨得来,百年坛坫,当属此生矣。”(《五杂俎》)谢肇淛在此推崇吴彬可为百年画坛之领袖。类似的看法可参见明代朱谋垔于崇祯辛未(1631)所撰《画史会要》、明末清初徐沁所撰《明画录》,二者都再次强调了吴彬的宫廷画家身份以及他以“奇”为质的绘画特色,且影响巨大,所谓“一时观者无不惊诧”。

清康熙年间由王原祁、孙岳颁、宋骏业等编纂的《佩文斋书画谱》,汇总各家典籍关于吴彬的著述,对吴彬绘画作品之珍贵奇特做出了评价,如《福建通志》记:“吴彬字文中,莆田人。善山水、工人物。万历中召见授工部主事,人得其片纸如获奇珍。”又如《图绘宝鉴续纂》记:“彬人物形状奇怪,迥别旧人,自立门户,白描尤佳。笔端秀雅,神宗故称赏之。御府有藏,外传甚少。”有学者认为“嘉靖晚期以后宫廷画家中所知官阶最高的即是吴彬的正六品”(单国强、赵晶《明代宫廷绘画史》)。吴彬以绘画擢升工部主事,应该是他画艺所达到的高度所致。

吴彬不仅绘画水平高超,其文学修养亦颇深。吴彬曾“寓金陵”,他在1602年绘《五百罗汉图》布施给南京栖霞寺有案可稽,其时名人如焦竑、董其昌、顾起元、祝世禄作文以记之。葛寅亮撰《金陵梵刹志》记四者之文,焦竑在是书作文《栖霞寺五百阿罗汉画记》曰:“居士吴彬字文仲者,少产莆田,长游建业,真文下烛,悬少微之一星;俊气孤鸯,发大云之五色;既娴词翰,兼综绘素,团扇持而为牸,屏风点而成蝇。高步一时,无惭三绝。”焦竑认为吴彬诗词绘画皆精。余者之文不一一节录,但四文中足可证实众人对吴彬绘画成就的赞许,对他文学修养的肯定和褒扬。

吴彬是何种形象?万历年间著名首辅、福建福清人叶向高曾为吴彬诗集作《枝隐庵诗集序》:“吾乡吴文中,侨寓白门,名其所居,曰:枝隐庵。日匡坐其中,诵经礼佛,吟诗作画,虽环堵萧然,而丰神朗畅,意趣安恬,大有逍遥之致。客谓文中一枝适矣,浸假而能九万,子将何居?文中笑曰:夫九万里者,搏扶摇羊角而后上者也,何搰搰也?”而顾起元在描述吴彬形貌的《吴文仲像赞》称:“苍然峙者骨也,朗然碧者目也,干野鹤之昂扬欤,姿龙章之悠忽也。游而寄焉者儒耶,托而逃焉者佛也……是以写照于玉山,而现身于金粟也。”综合叶向高和顾起元之文,我们可知吴彬身材魁梧,且有如同三国时期孙权一样的“碧目”,安于隐居作画,不慕名利,专注儒家和佛事。

随着大量资料和绘画作品的整理和出现,清代姜绍书所著《无声诗史》对吴彬做出了一个比较全面的总结:“吴彬字文中,青田人,流寓金陵,万历间以能画荐授中书舍人。画法宋唐,规格布景缛密,傅彩炳丽,虽棘猴玉楮不足喻其工也。曾绘《月令图》十二幅,如上元、清明、端午、中秋、重九之类,每月各设一景,结构精微,细入丝发。若移造化风候八节四时于楮素间。可谓极其能事矣,而佛像尤其所长,文中虽以艺雄画苑,然颇负气节,天启间阅邸报于都门,见魏珰擅权之旨,则批评而訾议之,被逻者所侦,逮絷削夺,亦清流也,其画品可颉顽丁云鹏,亦间用篆款。”姜绍书详细记述了吴彬的绘画成就和生平,也描绘了一个敢于和魏忠贤宦官集团斗争的正直形象。

[北宋]范宽 溪山行旅图轴206.3cm×103.3cm台北故宫博物院藏

[明]吴彬 方壶圆峤图217cm×88cm高居翰景元斋旧藏

[明]吴彬 仙山高士图162.8cm×59.1cm高居翰景元斋旧藏

超实似幻 卧游山川

1977年,台北故宫博物院展览后出版的《晚明变形主义画家作品展》中著录存世的吴彬作品69件,含有不同典籍重复录入的相同作品数件,如《秘殿珠林石渠宝笈》三编著录的《月令图卷》《迎春图卷》与《西清札记》著录重复等。如果去掉“传”为作者是吴彬的画作,世界各大公立博物馆藏以及私人收藏的吴彬画作有50件左右,其中《秘殿珠林石渠宝笈》初编、续编、三编著录共计18件,其他有著名私人藏品如景元斋藏《方壶圆峤》轴、日本私人收藏《溪山绝尘》轴、私人藏《高山流水》轴、《雁荡山图卷》、《临唐寅万松山图卷》等。有关公立博物馆以及《秘殿珠林石渠宝笈》著录吴彬传世作品的收录情况举例说明见表1。

[明]吴彬 山阴道上 31.8cm×862.2cm 纸本设色 上海博物馆藏

表1 公立博物馆所藏及《秘殿珠林石渠宝笈》著录吴彬作品举例

在吴彬的人物、山水、花鸟画作中,其山水作品和人物佛像画创作所占比例较大,也是他以“奇”为特质的画风最为突出的两个类别。吴彬创作早期的山水画,多以“元四家”绘画风格为主,有明确纪年可考的早期绘画可见现存于克利夫兰艺术博物馆、创作于公元1600年的《迎春图》卷,南京博物院藏其于1601年创作的《丛嶂层峦图》等。

吴彬山水画成熟期的典型风貌继承和发扬了如北宋画家范宽《溪山行旅图》的巨幛式山水的绘画风格。参考上表对吴彬绘画进行研究比较,我们可以看到这些画作大部分为尺幅巨大的立轴或者手卷。如其于1608年为米万钟所作、藏上海博物馆的《山阴道上》卷,1609年所作的台北故宫博物院所藏《画山水》轴,1610年所作的泰州市博物馆所藏《百道飞泉图》轴,以及故宫博物院所藏其1626年所作《方壶图》轴等;私人所藏景元斋藏《方壶圆峤》轴、日本私人收藏《溪山绝尘》轴、私人藏《高山流水》轴亦为高度超过两米以上的巨轴。

这种北宋典型的“巨幛式”山水深刻体现了“崇高”这个审美范畴。李泽厚认为:“在这些艺术例如在巨大建筑面前,感到的的确是个体一己的渺小和那巨大客体的压倒性的威力和胜利”。(李泽厚《探寻语碎》)这样看来,“巨幛式”山水画以巨幅的形式和写实的手法体现了“崇高美”的美学意义。 吴彬的《画山水》和《方壶图》等画作不仅继承了《溪山行旅图》“巨幛式”山水写实性的“崇高感”,更增加了“崇高感”的幻象:近山依然写实,远山的形象如同复调一般,鳞次栉比的锥形几何状结构成的山峰在空间上的错次排布,既拓展了无限的横向空间,又在画幅上的纵向空间上使人产生出仰之弥高的角度,并且每个山峰间流云和山脚的留白恰好营造出了如梦似幻的境界。“这种‘实景与虚景之交替法’技巧,创造之境界使之不知不觉地更趋真实,比亲身经历之境界亦更强而有力,这种境界是一种超写实派作风。”(《晚明变形主义画家作品展》)在描绘山体结构时,多处运用夸张变形手法,群山在缭绕的、升腾的云雾的衬托下,于写实主义中增加和凸显了表现主义的“梦幻”色彩,使得画面于静穆深沉的“崇高感”中增强了灵动的成分,达到了一种前所未有的革新。高居翰评价吴彬这个时期的山水画:“然而事实上,它们(吴彬山水画作)将一种崭新的幻想因素引入了绘画,超越了地理构成的局限,可被理解为一种梦幻世界的视像或一种内心的山水。”(范景中、高昕丹编选《风格与观念:高居翰中国绘画史文集》)

这种“超写实”的绘画风格将“澄怀观道、卧以游之”的中国绘画思想进行了完美的诠释。中国的绘画精神很大一部分来源于南朝画家宗炳的“卧游”思想,将“行万里路”的所见名山胜境绘制图画,即“凡所游履,皆图之于室”,将万里山河、千仞高峰缩微可悬挂于墙壁之图,以达成“卧游”之境。以《山阴道山》《方壶图》《画山水》三图为例,在以复兴和超越宋代山水绘画方面,吴彬继承创新了“超写实”的绘画思想和风格,完成了“卧游”思想的升华,不仅让观者感受到所见山水的雄浑壮阔的气势,更为主要的是,他让观者有飘然如仙之感,在写实中完成了造虚,在现实中造梦。吴彬的突破性还在于,他不仅能将宋人“巨幛式”山水形式的巨大发挥到极致,所谓“大中见大”,如为米万钟绘制的《十面灵璧图卷》,更将这种“超写实”的绘画风格做到了“小中见大”,在形式上也完成了一种超越。

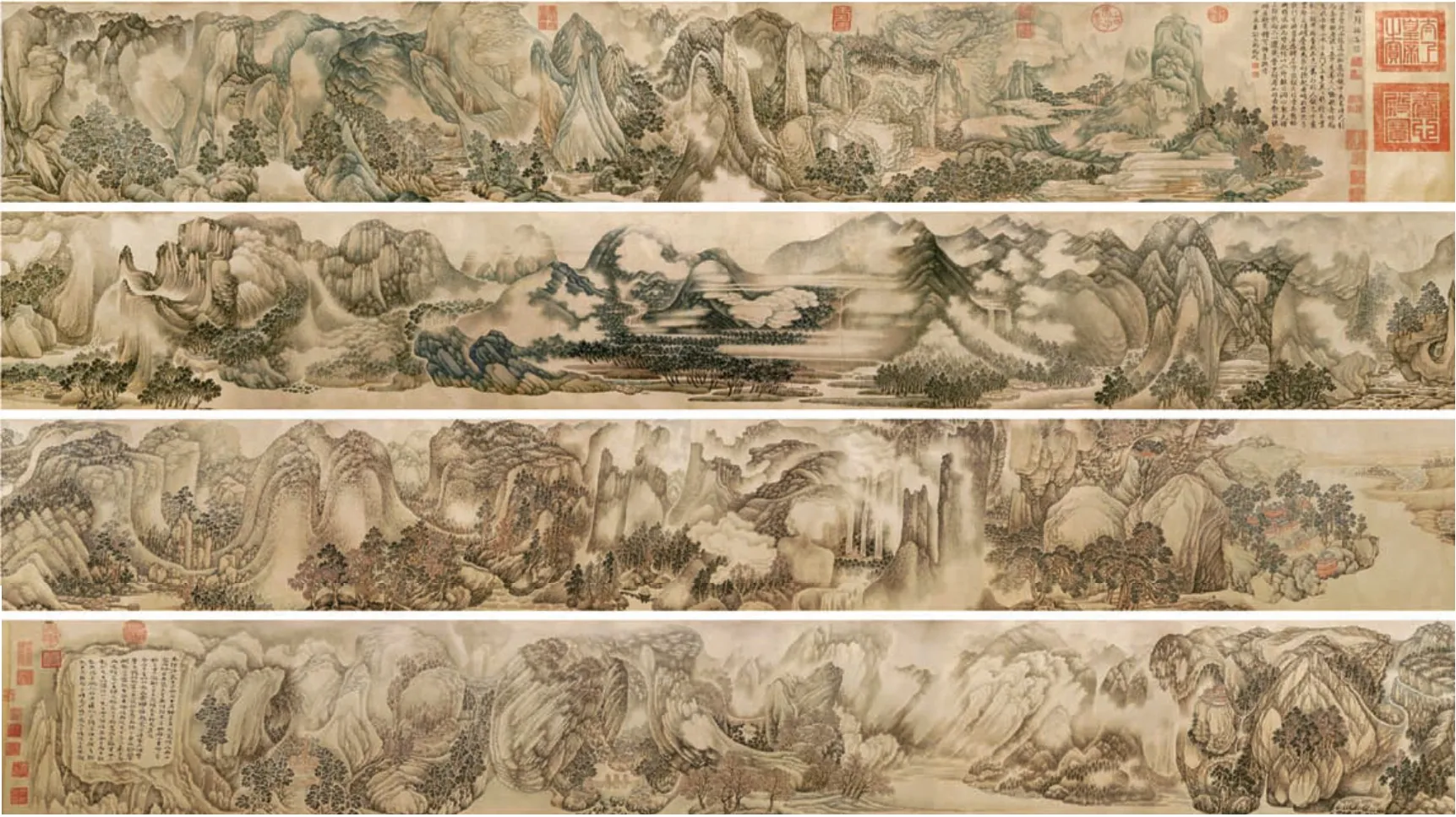

[明]吴彬 十面灵璧图 前正面

[明]吴彬 十面灵璧图 后正面

[明]吴彬 十面灵璧图 左正面

[明]吴彬 十面灵璧图 前右侧面

[明]吴彬 十面灵璧图 后左侧面

十面如一 天下奇绝

如果说图画张壁是古人“卧游”的一种寄情山川、放松身心的消遣方式,那么“造园”隐居就是将影像转化为实体的缩微模型,从而构筑自我内心的宁静。滥觞于先秦的“造园文化”历经秦汉隋唐至北宋徽宗的“艮岳”达到皇家修造园林的高峰;而后经元至明清,私家园林成为“可居、可游”的住宅空间,达到了人文与生活合一的美学理想。明代中后期,以江浙为主,殷实之家或文人士大夫修筑私家园林之风空前繁荣。在北京,著名者如李伟(李太后之父,万历皇帝之外祖父)的清华园,米万钟的湛园、勺园、漫园,又以勺园最为出名。洪业《勺园图录考》以及沈乃文《米万钟与勺园史事再考》论证了米万钟勺园与如今的北京大学位置与名称重合之处,虽略有偏移,但多处一致,而吴彬为米万钟所绘《勺园修禊图》和米万钟临吴彬《勺园修禊图》更加论证了勺园昔日风光以及上述情况。

文震亨在《长物志》说“石令人古,水令人远”,一语道出水与石作为最基本的元素在园林构建中的重要性。一般方法是以人工造石以及自然奇石或堆叠假山,或单独成形,以达到营造自然山川的目标,并与流水融合,达成园林“虽由人作,宛自天开”的境界。造园必然是离不开石的,耳熟能详的历史上著名的奇石有宋徽宗的“祥龙石”、乾隆皇帝的“青芝岫”、苏州留园“冠云峰”等。文人雅士对奇石都有着独特的爱好,他们不仅积极参与造园置石叠石、赏石、咏石、画石,并且将小型奇石配以精巧的底座,置于厅堂或案几,作为案头清供或盆景艺术的“小而奇巧者”,成为其“卧游”或者隐居优游岁月的一生挚爱。明代万历年间,盛行文房案几置石,以至于当时有“室无石不雅,园无石不秀”之说。米万钟为米芾后裔,生平爱石,有越祖之志,自号“友石”,宅曰“古云山房”,贮名石,与君子同赏,宾至如归,为一等乐事。

米万钟在万历戊申年(1608)出任南京六合县令时得到一块万里挑一的全美灵璧石。灵璧石为天下赏石第一,因此米万钟对其喜爱之情,溢于言表,言:“(他石)莫不辟易退舍,其峥嵘嶻,直将凌轹三山,吐吞十岳。令人乍阅之神惧,谛视之魂销,久习之毛伐而髓欲洗。若惊,若喜,若怵,若昵,若梦,若迷,又疑若醉。而忽醒寐而忽觉不自知身世之何在也者。何奇之至此乎?”(见吴彬绘《十面灵璧图卷》后跋)米万钟对此件灵璧石的各种赏鉴、品察感觉抒发得淋漓尽致,以“奇”字为总概。吴彬亦为爱石之人,“果文仲氏有虎头技知名海内,闻而来观。大诧谓生平异观”(见跋)。于是,“卧游其下者旬月。昕夕探讨,神识俱融其中。而后取古纸貌之。初得前后正面,未尽也,继写左右对侧,未尽也,复圆转斜摹前后左右侧,暨前底、后底,凡十态而技穷焉”(见跋)。上述为吴彬为此灵璧石写形传神之经过:吴彬先绘此块举世无双的灵璧石前后面,未能详尽其“神奇”,续写左右面,仍不能详尽,再写前左、后右、前右、后左、前石底、后石底,共计十面,乃满意,故曰“十面灵璧图”。《素园石谱》“凡例”曰:“图绘止得一面,三面四面俱属奇观,不能殚述,则有名公之题咏在。”(林有麟《素园石谱·卷一·凡例》)为石状貌,刻画一面属于正常,三面四面属于奇观,画家不能全部描写的,有名人题跋歌咏;而吴彬描绘此灵璧石,写出十面,不仅呈现了灵璧石得“自然造化”奇,亦展现了吴彬“师造化”“夺造化”之更奇。这样,吴彬和米万钟就将集隐居之乐、卧游之情的“十面灵璧石”图像化为便携式的人文理想,将自然之石转化为技道之神。

以“灵璧石”写实画法作十图,如经营千岩万壑、高峰巨川。如果说《画山水》《方壶图》是吴彬以超现实主义的表现主义手法对名山大川的“巨幛式”概括,那么《十面灵璧图卷》则是运用“咫尺千里,以小见大”的方式对这种具有奇幻色彩的“崇高美”进行超现实主义表现。从第一图“前正面”至第十图“后底面”,虽然都是在绘制同一块灵璧石上,但在每一面图中,石之峰巅谷底的结构位置、大小形状、肌理脉络的相应部位位置准确,无有阙漏,各峰之间相辅相成、掩隐呼应。吴彬更是通过各石之各面的描绘,体现了石之精神所在,从而传达出整块灵璧石的气脉和灵魂。

[明]吴彬 十面灵璧图 右正面

[明]吴彬 十面灵璧图 前左侧面

[明]吴彬 十面灵璧图 前石底面

[明]吴彬 十面灵璧图 后石底面

米万钟在吴彬绘制灵璧石的每一面都有详细的题跋,可称之为“解说词”,当然每一解说词既可以视为对灵璧石的解说,也可看作对图画的解释。“前正面”为《十面灵璧图卷》第一图,题跋中,米万钟是以灵璧石作为观察者角度来描述它的一个整体结构:“此石之前正面也。中峰(前中峰)高一尺七寸,不及后峰者二寸许……逊左胁下退后八寸特起一峰,高六寸八分,至末平出三岔(左小峰)。又边三寸,出一峭峰(左峭峰),逊中峰仅寸,巅锐如颖,态欹若醉,上阔而纷披起伏,下瘦而宛转拖曳,如西子出浴,弱不胜衣;又如飞燕舞掌,狂不自定。再左突一大峰,分前后二股,前高一尺三寸五分,若欹左而实拱中也(左前峰);后逊二寸,称其崎嵚(左后峰),余峰若相奔护中峰者。最左山脚一峰(左峰),根为身掩,连络不及二寸,视之甚危,体左欹而巅亦趋中。右协一峰与左峰对高,亦等第差瘦锐耳(右小峰)。右邻峰复大(右大峰),乃结山脚而透一孔如月,露见后峰之尖,亦一奇也……”(见跋文。因为米万钟在《十面灵璧图卷》后跋中说明此石“大峰五,中峰四,细锐者不下百计”,故前中峰中有一峦、一天柱、向左之斜峰,不做详述。)各峰各有特色,整体如陈继儒于后跋中所言:“仅米相石四法,曰秀,曰皱,曰瘦,曰透。今米仲诏先生所藏灵壁,更有出四法外者”,更加点明了此灵璧石的天下独步之处。

“前正面”的对面即灵璧石之“后正面”。“后正面”之图亦是米万钟以灵璧石的角度进行描述的,“此石之后正面也。中峰(后峰)较前高二寸,剑脊直冲向上,尖峭如削,纹理如发;前巅峻斜,颖旁挂一片,阔二寸,长五寸许,如真官抚袖,端严劲逸,令人望而起敬。从后视前,各峰腹背相依,而视左峰之腰,纤细不及五分,又与视之态迥别。至于各峰之下,如坪如壑,如蹊径、如冈岭,如洞如岩,如锥如戟,如钩如剑,或隐或见,或半掩而露,或半诎而伸,真所谓百仞一拳,千里一瞬者。其中最下,突开一钳,上起尖秀小峰,而钳中四围俱高,若形家所云突中窝,又所谓山后鬼衬者,亦背后一奇也”(见跋文)。前后正面的描写相对比较详细,在“后正面”的图画以及米万钟的描述中,我们依次可以找出与“前正面”相对应的各个峰顶山峦。而在米万钟的解说词中提到了“突中窝”,是吴彬绘制《十面灵璧图卷》时在“百仞一拳,千里一瞬”的缩微山川的画法中的写实精细之处。同样的,如吴彬所绘之“左正面”“前左侧面”“前右侧面”“前石底”,以及与上述各面相对的“右正面”“后右侧面”“后左侧面”“后石底”各面,米万钟皆以灵璧石为主体角度描述。这种形成两两相对的陈述方式,仅仅是为了理解的方便,毕竟《十面灵璧图卷》是一个完满的整体,并且每一个面似乎都可以被称为“正面”或者“非正面”,这取决于观者对它的体会与喜爱程度,所以在体会《十面灵璧图卷》之时,如果始终以全方位的角度予以观照,就会更加深入理解吴彬绘画之神奇。

如果说米万钟的“解说词”让人们对《十面灵璧图卷》有了一个整体的位置上和观感上的理解,那么从图画局部的细节呈现方面,我们更能深入理解《十面灵璧图卷》的革新意义。截取的局部,我们仿佛能看到《溪山行旅图》以及吴彬巨幅山水“巨幛式”的重现,更能感受到如《画山水》一样的梦幻与现实组合所营造的超现实表现。

在处理细节上,米万钟认为吴彬塑造灵璧石的形象“如锥如戟,如钩如剑”“如木之枝,如水之脉”,而后跋中董其昌对此画的评价则更为准确和丰富:“而吴文仲所画皆以孙位画火法为之,故灵光腾越,欲灼斗间。至于蜿蜒垂垂,当作水观。釰铓镵截,当作金观。昂藏森耸,当作木观。坡陀浑厚,当作土观。”(见跋文)具体来说,随着灵璧石的结构和肌理变化,吴彬采用了不同的勾皴点染方式:体现山石灵动感运用的“S”形皴法以及曲线披麻皴多表现了“水”和“火”的流动感和闪烁感,如绘制前正面的左峭峰、有侧面的后峰、前右侧面的后峰、右大峰等;点子皴、雨点皴法多用以描绘“土”的厚实感觉,如正后面的左后峰、左正面的右大峰等;长直线的披麻皴更多表现了“金”和“木”的直耸和挺拔,如后右侧面的后峰、前中峰,前石底面的石底部分等;另外,对于峰顶谷底的前后关系,在染法上特别注意了浓淡干湿的变化。这些是中国绘画特有的以线为魂的表现方式所传达的精神所在。而后,董其昌在《容台集》中节录了其题跋于本卷的文字,并称呼《十面灵璧图卷》为“洞天灵焰”。这种以“画火法”延伸到“五行”画法的律动所产生的观感,使人能够想起西方哥特式建筑,如高居翰所论:“这种手法和效果,与晚期哥特式建筑有着某种相同性,而且已经有不止一个心仪这幅作品(《画山水》)的人认为它是‘哥特式的’,并且从宗教一面,好像是从佛教的角度,对其做了阐释。”(范景中、高昕丹编选《风格与观念:高居翰中国绘画史文集》)

这种哥特式建筑,或者雕塑的美感如同吴彬所绘的灵璧石一样,在于静态之中蕴含的动态变化。“它好像在我们面前移动,然而仍然保持静止:这大概就是米开朗琪罗所追求的效果。”“艺术家应该准确地观察‘感情支配人体动态’的方式,从而表现出‘心灵的活动’。”(贡布里希《艺术的故事》,范景中译)尽管吴彬没有绘画人体动态,但《十面灵璧图卷》已经完全体现了这种以静绘动、动静结合之美,这也正是于写实的静穆中蕴含的灵动飞舞,创造了超现实的奇幻之旅。或者说,这也应该是晚明思想解放之下,画家们用画笔超越宋代理学保守思想方面的一丝亮色。

绘画是以二维空间表现三维形象或者幻象,雕塑是展示三维空间的艺术。吴彬天纵奇才,在二维空间中完成了对十面灵璧石的三维展示,从而达到一种前无古人、后无来者的雕塑式三维空间的呈现。这是对前人和其本身的革新和超越,尤其在绘制山水方面,似乎之前没有画家解决这种问题。对于以焦点透视为主导的西方绘画来说,《十面灵璧图卷》每一面的绘制相辅相成,散点透视增加的全方位的视觉角度,用中国传统笔墨语言塑造的“幻象”,都是后人难以企及的。《十面灵璧图卷》如同波澜壮阔的史诗,在描绘无尽的河岳山川。吴彬通过一种写实性的叙事结构,诉说着灵璧石的每一部分,以“石中峰高一尺九寸五分,石横亘二尺一寸三分,前至后深一尺一寸七分。大峰五,中峰四,细锐者不下百计”之小而繁复,塑造出“百仞一拳,千里一瞬”咫尺千里之具有“崇高感”的宏大气象,如林有麟所言:“石有形有神,今所图止于形耳,至其神妙处,大有飞舞变幻之态,令人神游其间,是在玄赏者自得之。”(林有麟《素园石谱·卷一·凡例》)

《十面灵璧图卷》自崇祯三年(1630)刊刻的董其昌《容台集》就已被著录,陈继儒《陈眉公全集》、李维桢《大泌山房集》等也同时著录,而后历经四百载,时至今日,著录累累,不胜枚举。在吴彬绘制的所有山水画中,《十面灵璧图卷》是其独一无二的一卷作品。他不仅将超写实主义的绘画表现手法发挥到极致,而且将中国文人士大夫对山川崇高之美卧而游之的理想凝结于案头卷轴。之后,如叶向高、董其昌、陈继儒、李维桢等之跋语亦能令人将晚明的政治生态做出一个简单勾勒和联想,从而将艺术技法的无法超越性、人文理想的不可复制性和社会生活的高尚情趣,紧紧地合而为一。