元代以前的乐舞身体疏义

2020-11-30苏娅张紫靖

苏娅 张紫靖

【摘要】古乐舞身体从远古天地意识产生便拥有了直线审美,在夏商“侈乐”欲望中生发出曲线审美,而后在周代用理性平衡了身心的曲直。从汉代开始对身体的观照有了更复杂的哲学意味,唐盛世的乐舞与时代的性格一样,身体昂扬而开放。及至宋代,乐舞亦与时代一致,在收缩与保守中逐渐萎缩。对中国古乐舞身体动作的关注,应当跟随着人类心智发展的光源,探寻乐舞的身体轨迹,进而使人们在思考未来如何看待乐舞时,有本可依,有迹可循。

【关键词】乐舞;身体;美学

我们的思考始于如何看待中国古代乐舞:是视历史为可以不断进行素材挖掘的“宝藏宝库”,还是把它看作一种始终处于生命状态的“生长植物”?事实上中国古代乐舞的确是一种不断生长的活态身体文化,它从遥远的初民时代就已经伴随着人的心智而萌芽成长。本文将中国古代乐舞的研究置于“身体观”的研究视域,深入探寻其与作为文化形态的身体之关联性。不同于以往的古代乐舞研究,本文将以史料为视觉依据,通过重返历史现场,着重阐述古代乐舞作为中国传统身体审美样式的建构“起点”与形塑过程;对不同历史分期的划分并非以朝代的兴衰更迭为节点,而是尽可能按照一种完整的身体文化演进的线性逻辑来梳理与划分。

这既是基于“由史带论”的思考,也是出于我们长期对中国古典舞的身体实践,对中国古代乐舞进行身体研究以及立足本体思考的美学判断。中国古典舞学科是1949年后,由李正一、唐满城等第一代奠基者探索建立的当代中国舞蹈形态和对古典气韵的想象把握方式。在其发展的66年中,我们逐步意识到中国古典舞不仅提供了一种教学形态中的训练方法,而且提供了以身体倒推、审视静态文献的动态研究思路。因此,本文才会将既有的中国古代乐舞历史做一种活态的身体文化探索,其要义不是对史料本身的勘探,而是为中国古典舞提供可视的思维角度,重新看待史料中蕴含的身体流变规律,以艺术学的形式风格立论,形成对中国舞蹈史新的动觉认识。

一、存乎于天地间的远古意识体现

中国历史上文字出现以前的人类初期乐舞,可以在陶器、漆器及岩画的视野中窥见一二。它们出现在中国的北部、西北及西南地区,然而,分布广域的乐舞形象,其身体造型有两项共通的基本特征:直立和对称。直立和对称主要以“蛙式”舞姿及其变体的方式呈现。“蛙式”舞姿的上肢通常是双臂侧举与肩部位置相当,有向上折肘、向下折肘或左右肢上下反向折肘三种方式。下肢为两腿直立,或两腿分立,屈膝而蹲两种极为稳固的站立方式。“蛙式”舞姿在原始时期是一种普遍的舞姿,在世界各地都能见到,功能指向也有相似。中国古语释“舞”为“事无形”,“巫”“舞”相通。原始舞蹈的舞蹈者为部落酋长或巫师、祭司,他们拥有作为联络天、地、人之中介的超自然的合法身份,同时也是实施联络的承载者——以舞蹈为沟通媒介的承载者。如此,“蛙式”舞姿则具有特殊的意义,双腿直立与屈蹲是与大地最为稳定的接触方式,是人对大地的信任与依赖,也蕴含着人类感到自身微渺的畏惧从而产生的敬畏。手部从来是人类意志的方向体验和语言的先行,有似蛙形的双手上举,是人类景仰上天的意志表现,或可称作寺庙中朝拜动作的前身。据中泽新一的研究,随着人类大脑的进化,出现了有高智商与逻辑思维能力的“新人类”,其生物原理在于神经元之间能够产生持续的连接并形成网络,使得人类拥有了比喻、象征等异于功利作用的“表现”的心性,标示着人类心智的觉醒,最初的艺术也由此产生了。“蛙式”舞姿的形成与演变正是如此,人类脱离于一般动物功利性行为,将自身的存在放置于天与地的观照中,从而有了“蛙式”舞姿这种心性表现的标识。尤其是“双腿屈蹲”的下肢体态与心态得以保存,成为中国古代乐舞文化中,代表敦和与谦退的一种基本站姿及审美基础。

广西花山岩画舞图(图1)的祈祷战争胜利舞图和云南沧源岩画舞图(图2)是上古舞蹈岩画。每幅图的人物形象虽然略有差异,但大同而小异。均为下肢分立,重心居中;上肢平举,左右或对称,或错位互补。展现的是人体姿态与身体力量的均衡,这种初始而朴素的“直线”审美,是作为部落首领的酋长、祭司对“权力”的宣示,也是上古人类存有的受天地庇佑的信念。当然,原始时代的舞姿停留在民神不杂、绝地天通的意识中,对自然与神的敬畏因其力量强大而出现,从而展现出如此标准的位居“中空间”的舞姿。可见此时的乐舞还有待演进为一种更为自觉的身体文化,即更富人性的“曲线”审美表达。

二、直线审美的延蔓与变易

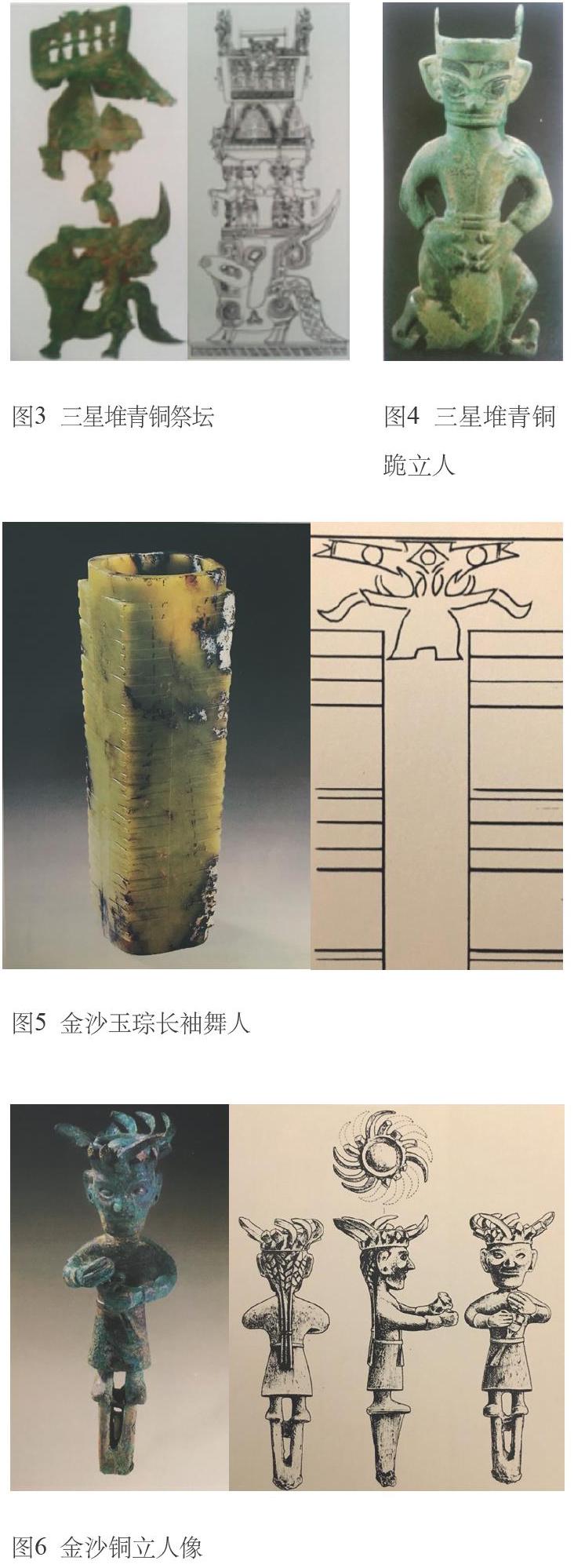

在解决温饱以后,人们开始考虑塑造生活,于是对于敬畏天地的那份单一又极致的专注,开始迁移与弱化。更甚者在夏商时期,或女乐三万,或酒池肉林,“侈乐”,可谓是舞蹈着的饕餮纹——自禹后君主权力扩大,君主的个体意识与欲望如饕餮纹一般肆意与张狂而不加节制。然而这却形成了一个信史里记载的中国古代乐舞的繁盛期。酒食宴饮与乐舞此时已是同音共律,其规模以宏大为善,至桀王时,已有“女乐三万”,形成了“以钜为美,以众为观”的审美意识。商代的“侈乐”并没有因夏桀政治上的失败而得到节制,商人尊神,其乐舞仍然是恣情妄意,确是助长了祭祀性乐舞与宴饮乐舞的艺术造诣。除了殷商甲骨卜辞外,在中国西南方的古蜀王国,留下了一些青铜雕塑。本文选取了与商代末期同时代的金沙遗址与三星堆遗址中的人物造像加以考察。

三星堆青铜祭坛(图3)由神鸟、神兽、人、山形屋、盝顶等堆叠四层而成,是神权系统下体現天人沟通的祭坛构造。《四川古代舞蹈图录集》对这一构造的解释是“表现了古蜀人对天、地、人三界关系的认识和宗教观念,是古蜀王国祭祀活动的缩影”。在复原线描图中,第二层的四个面朝四方的立人图像比较清晰。可以看见他们头戴有卷曲纹组成方形图案的方斗形帽,面部是典型的三星堆人面刻画方式,这是面具还是人面夸张的造型尚不可知。人像直立,双腿微分略屈膝,双手作左手在上抱拳状,手持钩云形藤状枝条,目视前方,表情肃穆。三星堆青铜跪立人(图4)头戴两侧颊形头饰,身着对襟长袖中长衣,腰间束带,脚穿钩状鞋;右腿单膝跪地,右脚踱骨前屈脚趾着地;双手手掌张开扶于右胯;整个身体下肢朝左,在腰向右拧的作用下,上肢、躯干及头则面朝正前方。铜像在造型上弱化胯以下身体部位的拧曲状态,而在整体上突出人像的正面观感,与“双腿跪人铜像”的视觉效果相仿。

玉琮是古代祭祀常用的一种礼器。这尊出土于成都的金沙玉琮长袖舞人(图5),其上部有一个以阴刻纹刻画的人像。通过线描放大图可见,此人的装扮应当是有权威的祭司。他(她)的头饰华丽,是类似于兽角状的头饰,上有圆形与菱形图案。身穿长袖长袍,双臂上有似羽毛的装饰,衣袖样式可能是窄口长袖,类似延袖,也有可能是执巾而舞。身体状态是直立面向前方,双臂平举伸展,衣袖向两侧抛开;下肢分腿而立,整体造型对称,庄严而带有神圣感。金沙铜立人像(图6)的站立姿势与三星堆青铜立人像相仿,都是直立面向前方,双臂侧举,肘部屈回,两手举于胸前,右手位置略高于左手,双手执物。

以上三者均是商末古蜀王国的文物。其特点有二:第一,出土文物皆是祭祀所用的礼器,是古蜀神权统治下的祭祀乐舞之遗迹,带有原始宗教的性质。第二,人物多是左右相对对称的直立正面造型,整体上透露出肃穆庄严之感,与甲骨卜辞中的象形人物造型特征相仿。也许古蜀国的开化程度不及中原地区,青铜人像仍然是出于对天地景仰的表达,只是在心性表现上更具仪式感。不过与夏、商一致的是,身体不再执着于天上地下这条“直线”。夏商的两代末世君主彻底放弃了“直线”的神圣性追求,而仍在正常秩序中的古蜀国,他们的身体意识从“蛙式”舞姿的放射,开始向中心回卷。虽然整体仍然作直线的神圣延蔓,而身体末梢部分的手与足,则向身体中轴收缩,将对未知力量的崇拜视野转至人间秩序的权威,使得乐舞从原始模仿逐渐蜕变为富有人之理性的有秩序表达。如果认为此时的身体己初步具有相对独立的语言性的表现,那么下一个时代的身体则正式展开了它的诉说。

三、舞循成理,居仁由义

“居仁由义”语出《孟子·尽心上》,意为一切行事务必遵循儒家仁义之理。这是对身体所发出的一切动作和行为所作的切实规范,它概括了周代乐舞的形成与推动力。周代终结了“以钜为美,以众为观”的浪漫主义狂想,成为中国古代史上第一个崇尚理性的朝代,以儒家“制礼作乐”的观念为标志,在人的思想与身体表达方式上,首次对夏商以来的“侈乐”作出了约束与规范,逐步形成属于华夏族舞蹈与身体的美学。从文物上刻画的舞者造型特征上看,周人进一步弱化了之前对称、中正的审美,转而在曲线美与错位美的追求上有了进展。从生物学角度解释,可以看作是继夏商时期以“手”舞与“足”蹈为主的舞蹈方式之后,开始由手拓展支持人体整体运动的“脊柱”部分的动作。与脊柱能力同时被开发的,还有“长袖”在舞蹈中的丰富应用。使用长袖服饰对舞姿造型的作用,主要起到了人体曲感增强与线条流畅度修饰两种作用,并且缓解了原始巫乐舞时代中正而严肃的身体的紧张度。

百花潭水陆攻占纹铜壶壶身刻纹分三层共六个部分,其中百花潭水陆攻占纹铜壶宴饮乐舞图(图7)描述的是一幅战国时代的贵族乐舞景象。这幅图像中的乐舞已经没有之前祭祀形态中的“原始目的”,而是显现了康德“无目的的合目的性”的古典美学价值观——乐舞演绎过程中儒家文化理念的显现。首先,最鲜明的呈现是在人物的服饰上。从裙裾部分可以看出,这是中原地区华夏族的双层曲裾的襦裙样式。其次,在整个图像描绘的乐舞结构中得到呈现。图像分上、下及左、右四个部分,上部有六人,左数第二人跽坐于台上,应是主人;身后一人手执便面而立;其余四人面向主人站立,最右者手执便面站立,次右者侍立,再次右者正在盛酒,最接近主人座位之人好似在进献冁于。下部行钟磬之乐者四人,其旁右跪坐吹竽者四人;钟磬悬于顶上,两人击钟,每一人左右手各击一钟;两人击磬,左一人击磬两方,右一人击磬三方。钟磬者皆双臂上举击打上方分置左右的乐器,由于裙摆拖地,所以可以断定裙摆方向与行进方向相反,因此击打钟磬之人应当均是在微微屈膝的状态下向右方略上一步,同时塌腰拧身,回首看向左上方悬挂的乐器,形成“三道弯”的身体姿态。不过这里的“三道弯”并不拥有婆罗多舞那般的高度自由,而仅仅是由头部的偏斜,以及躯干与下肢反向而行产生的侧角所形成的视觉效果,整体上仍然维持脊柱的直立不偏斜。周代诸多乐舞形象皆据此而立,实则“居仁由义”而已,是对儒家“知古乐而明修身之道”的反复体证。

考古发现一些战国时期佩玉的舞蹈人物像,其中玉佩女舞者,姿态通常为身体中正或含胸,下肢有略微屈蹲,一手扬袖过头顶,一手下摆以袖蔽体。这一造型在凸显了其舞蹈的特点以外,还兼顾有美术雕刻的形式美,即以双臂与长袖形成以胸、腹为中心(图10),双袖为轨迹的动态阴阳太极曲线,也就是“S”型的即视感。这种长袖的造型显示了古代阴阳观中對立而统一、圆满和合的结构,中正的身体又为手袖的曲线作出了约束与限定,是“外圆内方”的身体呈现。躯干在表现中正、直立的方式上,战国三位佩玉舞者有略微差异,直立状舞者(图8)身体修饰度较轻,体态自然。虽是正面造型,但从服饰与人物的关系来看,舞者应当是佝身含胸而立,姿态婉约含蓄。曲立状舞者(图9)的发饰、衣袖等末梢均处理为类“云纹”的卷曲状,是玉佩舞人最为常见的一种装饰。“云纹”在《闲情偶寄·声容部·修容第二·盥栉》中有释:“理之所有者,其象多端,然总莫妙于云龙二物。仍用其名而变更其实,则古制新裁,并行而不悖矣。勿谓止此二物,变为有限,须知普天下之物,取其千态万状,越变而越不穷者,无有过此二物者矣。”“云”为自然之气,无形无象,应阴阳之理而变换。此舞人身体躯干虽然佝曲程度相对较大,但云纹有顺势卷曲,也有逆势卷曲,恰好中和了躯干的弯度。从整体上看,舞人仍然在一个有机的“圆”的形态中。

由以上可知,舞者身份不再是酋长、祭司或巫师,取而代之的是职业舞者。舞者腰、胯及上肢能力在这一时期得到拓展,代表个人意识的身体曲线柔美,逐步渗透和取代直线与对称的神圣美,在此进程中舞者并不打算回归商的狂醉之美,而是以脊椎直立的方式演绎礼乐之道在个体内的成长,也是践行“居仁由义”的承诺。

四、虚实互藏的游戏

根据前文的梳理,原始时期人们中正肃穆的舞蹈身体,在战国时期发生了明显的转变:一是随着长袖舞的盛行,腰胯与上肢舞蹈能力得到进一步开发;二是曲线的柔美与优美,逐步取代了刚直的神圣美,成为主导审美取向;三是舞者的身体受到了严格的理性规范。汉、晋以来的乐舞审美,则在继承前代的基础上有所变化。在身体呈现上表现得比较明显的,是儒家理性精神的相对松弛,开始弥漫了些道家内涵的浪漫主义气质。乐舞的生命从阴阳一体的奇点开始生长,个中蕴涵的情感与意志,在虚与实的不断转换与共生中得到释放。

陕西西安、江苏扬州、河南永城出土了三枚汉代玉佩(依次为图11、图12、图13)。三枚玉舞人的形象几近相似,说明此舞风的影响覆盖地域广泛。以江苏出土的舞人玉器形象为例,上着交领长袖衣衫,下着直裾曳地长裙,长袖作云纹状修饰。舞者重心以腰胯鼎力,立于一腿之上,同时侧腰旁觑,其身欲有倾倒或移步的势态,似为“折腰步”。一手扬袖过顶,袖尾垂于身体另一侧,另一手似提臂垂袖。两袖的位置填补了身体因重心偏移所形成的月牙状侧腰而出现的视觉上的空白。长袖尾部的云纹修饰,与身体侧弯方向相对,平衡了身体倾斜弯曲的力量,使整个舞人形象看起来虚实冲和,偏正有度。长袖的云纹修饰比较于周代,更显抽象和夸张。它与人体的弯曲相互应和,看起来似有人在云中舞。形似云纹状的汉代玉舞人(图14)造型则更显艺术手法上的抽象,双袖与人体造型的配合更为饱满,乍看之下,难以分出人形姿态与云纹夸饰之间的区别。正应了李渔的那句“总莫妙于云龙二物”。可见长袖舞的审美意象,仍然是华夏族云、龙图腾的延伸与变体。而另一方面,可推测汉代长袖舞是受到道家羽化思想的影响,舞蹈姿态云纹化,是对云中的仙人长生世界的一种向往。

画像砖石的乐舞形象中,最为突出的是袖舞与盘鼓舞形象,二者分别相应地大幅增长了上肢、躯干与下肢至全身的艺术表现力。长袖舞的袖式可分为长袖、博袖及套袖三种样式,其中山东、河南地区的汉代木梳上的长袖舞(图15)和画像砖上的双人长袖舞(图16)多是长袖舞,动作风格充满道家意识的飘逸和轻盈,运用的范畴包含了长袖舞、盘鼓舞和建鼓舞。东汉时期的画像砖从原来的二维构图,发展为含有透视画法的三维构图。东汉时期的蜀地长袖舞(图17),以“屈膝蹲步”“苟身倾拧”“垂袖曳步”作为其基础动作。参考东汉蜀地长裤舞图,这种舞蹈改变了身体在二维世界中的脊柱状态,倾斜和旋拧的体态曲直有度,配合冗长的服饰,形成下沉的力道与积重之感,饱含沉稳而徐缓的情态,使舞者由内而外地透着儒家温柔敦厚的气息。

以山东和河南地区长袖舞为例,舞者衣着以短襦大祷或襦裙为主。着短襦大祷者,其舞蹈风格相对于着襦裙者更为健朗。如双人长袖对舞图(图18),两位舞者下肢反向大跨步,上身回首扬袖,形成了对称的形式美。双人长袖舞的舞者在此姿态上使抛袖至两袖几乎横向平行,说明其舞蹈速度较快,风格应当是明快而灵巧的。盘鼓舞者,其舞服袖带虽有飘逸之感,但制动的身体却是有力度而敏捷的。傅毅《舞赋》中描写盘鼓舞,其中从“若俯若仰”“若翔若行”“机迅体轻”等描述中,可体察到汉代舞蹈中雄浑之感,它与魏晋时期“轻躯徐起何洋洋”的轻柔飘渺不可同日而语。而着襦裙者由于下肢受到长裙的束缚,则姿态稍显绰约委婉,更注重袖与腰的表现。

盘鼓舞的流行,是汉代乐舞追求高难度技艺的一个突出表现,在个人的表现力上达到了一种身体的全面发展(图19)。盘鼓舞的难度首先在于舞动的人体所赖以支撑的接触面改变了,由平坦开阔的地面,变为仅容得双足大小的盘和鼓。身体与支撑面的接触也不再仅仅局限于足部,而向诸如膝部、手部等其他身体部位扩散。盘鼓舞身体主要动势有横向与纵向之分,“横向”的舞者(图21),如七盘二鼓的舞者,身体速度之迅疾,带动长袖或飘带的舞动,形成飘逸昂扬的意象,是这一类型的主要风格。而“纵向”的舞者(图20、图22),在多人盘鼓舞图中表现最为明显。舞者不专注于速度与飘逸,而在身体技艺难度上有所追求,其行进速度缓慢,甚至静止的姿态增多,舞蹈风格偏向于杂技百戏。在此难度上,舞者的身体能力被全面开发,某些方面今人难以超越。

六朝的乐舞文物比较少,但在《乐府诗集》中收录了很多六朝的舞辞、乐辞。汉代乐舞整体是雄健浑厚、奋疾激励的风格,而六朝乐舞一方面有女乐化的趋势,另一方面则是被道家的闲逸美学所观照。“天与日,终与一,左回右转不相失。筝笛悲,酒舞疲,心中慷慨可健儿。樽酒甘,丝竹清,愿令诸君醉复醒。”魏晋是老庄美学的归复期,“天与日,终与一”将舞蹈的境界提升到了哲学与宗教并驱的高度上。“翔庭舞翼,以应仁乾”则有“天地有大美而不言”的美学追求。从舞辞中无法提炼出某种动作或固定舞姿,即抛却沉重的生理肉体,并以精神为生命的全部动力,从而可以得到长生。这种境界是自汉代以来道家对人的心智影响的结果,在舞辞中体现为对“致虚极”的不懈追求。

垂手忽迢迢,飞燕掌中腰。罗衣恣风引,轻带住情摇。

歌儿流唱声欲清,舞女趁节体自轻。歌舞并妙会人情,依弦度曲婉盈盈,扬蛾为态谁目成。妙声屡唱轻体飞,流津染面散芳菲。两段白纻舞辞的字里行间,无不显现出袖舞者柔软而温润的女乐化风格。比较于汉代乐舞,六朝时期舞者注重面部表情的修饰,尤其是眼神上的情感处理。身体动作呈现出轻柔的审美态势,在根源上是受到了魏晋时期“气韵”美学的影响,整体从汉代迅疾奋拔的渾厚与高技术难度相结合的风格,转变为逶迤延绵的女乐风格。表现手法不再以身体柔韧度见长,而是借助如飘带、长袖等服饰,以及腰部曲折的柔软度,来辅助刻画身体的轻盈。其间,产生了诸如垂手、折腰、舞袖等舞蹈技巧。

五、昂扬的曲线与重心上移

佛教传入中土以后,乐舞形象便作为礼赞与供养而被刻画于石窟中,如新疆克孜尔石窟和库木拉石窟等早期石窟已经出现相应的形象。自此,中原地区乐舞继儒家的厚德厚积的理性身体,以及道家羽化飞升与虚实不测的哲学性身体之后,又伴随着佛教兴盛,引进了自西域而来的石窟乐舞,为中原乐舞带来了新的启发。

石窟中的乐舞形象依然取之有度,然而与中原那种谦和而内敛、逆笔藏锋的状态并不一样。这里的舞姿以“三道弯”为核心,却是昂扬而有力度的实境曲线。随着中外文化的不断融合,隋唐时期的“飞天”舞姿则将中原长久以来存有的“羽化”理想融入其中。天官舞伎(图23)为执长巾舞伎,舞者上身赤裸,下着过膝半身裙,身披飘带、玉石之饰。独脚站立,双手执长巾舞蹈。其服饰与胡人惯用装扮相仿,身体呈现了贯穿佛教壁画人物形象的“三道弯”造型,与乾达婆舞乐图(图25)中人物的整体造像相似。在前文所涉及的中原汉族舞蹈中,多有“翘袖折腰”式的“三道弯”,其身体重在倾拧或倾倒,重心下坠。但此处壁画中的舞者则是在直立的状态下,身体各部位感应到相对的松弛而产生的自然曲线,在此基本体态上进行各种舞蹈。这是受到了印度壁画造像及舞蹈审美的影响,与“君子者,礼义之始也。为之贯之,积重之”儒家君子礼义须积重的理念下,身体所发起的下沉力道是不同的。这里的舞者身体保持在中空间的状态持平而舞,如供养菩萨(图24)和天官伎乐(图26)形象。多为原地舞蹈,进而促使了旋转技巧的发展,在隋唐以来的胡旋舞等舞蹈中多有体现。石窟壁画舞者的服饰或多裸露而饰飘带,或着紧身服装。服饰凸显或直接展现了人体本身,虽然这样的审美不是出自汉文化,然而随着南北民族文化的融合,人们对身体本身的审美也逐渐有了不同以往的认识,开始走向自觉的体验。

莫高窟西魏时期的造像“飞天”(图27)形象与同时期的飞天形象一样,都是以头、胸及双臂为方向的引领和制动,而自腰部以下则是愈发随动。尤其是对下肢部分的处理,更为理想化。下肢与身上所饰飘带虽然不同质,但在绘画的意境上却是相同的,凸显了飞天伎乐的神秘与飘渺。这一时期的飞天形象趋于具象和朴素,隋唐以来的飞天则本土化与艺术化更加明显,丰富了人们长久以来对于“氣”与“圆”的想象。

唐舞俑的服饰与舞姿造型颇为丰富。舞人头饰为单髻或双髻,上衣为襦、衫,或有半臂、缦衫,衣襟样式以袒领和翻领最多,袖式有窄型小袖、大袖(蝴蝶袖);下身多为束腰长裙,配有高缦鞋或锦靴。从衣袖和鞋履的样式中可见,西域胡人文化影响着舞者的装扮,如窄袖舞俑(图28)造型。小袖增饰了舞者手臂的长度与线条感,而比起大袖、套袖与直袖来说,这种袖式收敛了人体的上肢末梢,整体看起来更显精干与灵巧。锦靴是北方少数民族的鞋履样式,唐代著名的胡旋舞、胡腾舞、柘枝舞等西域传入的舞蹈,即是以足下旋转、腾跳等为技巧的舞蹈,锦靴则是这类舞蹈所需的舞鞋。舞蹈服饰多样化之外,舞者造型姿态的样式比前代更为丰富,如蝴蝶袖舞俑(图29、图30)。从中能够察觉到唐代人的自信,在舞蹈中难以遮掩。汉舞俑与画像砖中的舞者形象,其含胸、微蹲的状态尤为明显。到了唐代,舞俑们含胸、微蹲都已不再是体态主要特征,取而代之的或是抬头挺胸、居高俯视的体态,或是带有西域风格的“三道弯”体态,此一切所展现的,都是某种代表着昂扬与自信气质的身体感觉。

石窟壁画中的乐舞形象,仍然是北朝以来石窟壁画乐舞的发展,主要有世俗乐舞与佛教天国乐舞两类。从图像上看,有两个基本因素的凸显,使得这两类舞蹈的风格趋于相同。首先,舞蹈空间紧缩。在南北朝时期的石窟乐舞图像中,已经见到了佛龛空间的舞蹈形式。到了隋唐时期,这种影响已经扩散到了世俗乐舞的表达方式中。对比山东嘉祥出土的壁画徐侍郎夫妇宴享行乐图(图31)和莫高窟220窟的经变双舞伎(图32),经变双舞伎在一块圆形的小毯子上,这就是被限制了的舞蹈空间(图33)。《乐府杂录-俳优》记载:“舞有骨鹿舞、胡旋舞,俱于小圆球子上舞,纵横胜踏,两足终不离于球子上,其妙如此也。”“球”与“毜”相通,“毡子”即是“毯子”,看来在圆毯上的舞蹈多有旋转。佛教的经变舞伎多有在圆毯上舞,圆毯可以看作是莲花座或佛龛的神圣象征。舞者不会走下神圣的“莲花”而舞蹈,形成了舞蹈空间的限制。经变双舞伎有圆毯的限制,而“徐侍郎夫妇宴享行乐图”中的世俗乐舞虽然没有圆毯或莲花座的限制,却仍然没有突破空间限制的意向。其次,“三道弯”体态。在前面舞俑部分已经讲到,舞者上半身的状态较之汉代更为开阔,显现了昂扬状态下的“三道弯”体态。三道弯体态显著的原因有二:一是舞者周身被飘带所环绕,飘带的曲线造型与流动感,为舞者自身的三道弯造型增色。二是舞者以正面相对的朝向为主,以头颈、手臂及胯部,作为三道弯造型的转折点,使得身体造型的构图中,躯干的中段膨胀,也就是说比较于汉代乐舞来说,身体重心有所上移。

综上所述,唐代舞蹈人的身体姿态、精神状态与审美意识,都是伴随唐代前所未有的鼎盛之势而迸发出来的。自由而昂扬的曲线表现方式更为丰富,人体重心由谦逊退让的下坠之势向上浮移,以相对开放的姿态焕发唐代神采。然而世易时移,唐的盛世无法保持永恒,乐舞的激扬开怀也随着唐代的没落而步入内收的状态。

六、身体的“萎缩”

谈到在文化上趋于保守的宋代,可能首先想到理学对乐舞发展的负面影响。其实不然,因为尽管统治阶级对平民的思想有比较严格的限制,但历史记载中宋代的市民游宴活动、瓦舍勾栏的演艺交易活动却仍然久负盛名。因此,我们或许可以作出这样的理解:前代(唐代)乐舞的表现形式发展丰富,但到了宋代,乐舞所仰赖的形象逻辑方式,逐渐被戏曲这种侧重于文字逻辑进行表达的艺术形式所取代。此时的身体动作既不表现特定的含义,也不构成手势词汇,而主要是为增强台词与人物情态而存在。因此,宋舞无论是在文化心态上还是艺术功能上,都被恬淡、雅致、精细的内敛美学所统摄。舞蹈着的身体并未枯萎,但却在表演和创作的自由度层面上日渐萎缩。

北宋石刻舞乐图(图34)中有十位乐人与一位舞者。舞者着圆领短袍,正面朝前方,一手扬袖一手屈肘,双腿分立八字,屈蹲而舞,看似有胡舞遗风。伴奏乐器有中原传统的笙、箫、大鼓、杖鼓、拍板,有少数民族及西域外来乐器筚篥、琵琶等。这里不再有琴、瑟等喜好安静演奏环境的乐器,而是综合性较强的乐器进行合奏表演,这样的合奏表演形式,以及乐人众多而舞人少的组合方式,在宋代非常普遍。南宋时期四川华蓥山安丙家族墓地出土的乐舞浮雕(图35)中,女性舞者舞姿婉约,相对于唐代丰盛的舞蹈姿态而言,这里与其说是舞蹈的“姿态”,不如说是泛舞蹈的动作“情态”。从浮雕中可以看到,舞者手部高度不过头,只抬起了小臂而不抬大臂,肩关节活动甚少。头部均在水平方向有略微转动,面部有典雅的微笑表情。描绘舞蹈局部的绘画与石刻在宋代以后,遗迹逐渐减少。宋代以后的乐舞逐渐步入宫廷宴饮杂艺、民间走会、戏剧等表演中。绘画、壁画等文物中描绘舞蹈场景的很少,多为大型活动的展示。宋代乐舞应该说进入了一个古乐舞的美学总结与终结期。由独立的乐舞并入戏曲的复杂环境中,由独立的身体蜕变为极具修饰色彩的动作情态,身体的语言性不断地倒退与萎缩,明清时期的朱载堉、汤显祖、李渔等人对古乐舞作出了回顾、总结,也无法再重现古乐舞的光辉,这不仅是由宋王朝的心态所塑造,也与宋代以后汉族文化跌宕起伏的命运相关。古乐舞最精华的果实,毋庸置疑地存在于宋以前的时代。

结论

综上所述,中国古乐舞的身体,经历了作为一个生命体的所有过程——神圣的发生、鼎盛的活力和无奈的萎缩。人的肢体解放、身体表达、技能的开发、艺术心智的发展与进化等,都与古乐舞的发展规律紧密关联,因而本文的历史疏义直指身体而非局限于文献考证本身。人类早期乐舞的身体姿态均是中正直立,以肘部、膝部的弯曲形成的“蛙式”舞姿居多,无比虔诚而专注地尊敬着周围赖以生存的环境。充满想象力的原始浪漫主义在遭遇了几次政治失败后,理性而又富有人文情怀的精神整合了身体的道德观、人生观与审美观,身体开始有了行走“曲线”的自由。战国时期出土的钟磬乐舞形象中,身体出现了以腰部为轴的“拧”和“倾”,尤其是楚地舞人好细腰,翘袖折腰之舞影响了汉代乐舞的审美。汉代乐舞是中国舞蹈史上的鼎盛期之一,随着身体活动能力的进一步开发,开始有了技艺难度更高的长袖舞、盘鼓舞、百戏等舞蹈类型,舞蹈的类型分层、难易程度有了多元化发展,复杂而多变的动作时刻体现阴阳和合、虚实互藏的哲学精神,随性开朗的动作之中自有方圆。自北朝以来,从西域传入了一种昂扬而自信的曲线审美,与唐的盛世情怀不谋而合,将乐舞推向了另一巅峰,使其成为中国古代乐舞史上的集大成年代。这时的身体不仅仅是在阴阳虚实的方圆中游走,由内而外散发的自信与开放更是在舞姿中尽显无遗。宋代的乐舞是唐代耀眼光芒后的没落之始,舞蹈的身体在包容程度上开始走向收缩与保守,以婉约的形态呈现。独立的舞蹈形式也被戏曲日益消融。然而,这正是生命的证据,凡有生命之事物,必会拥有初生之喜悦、成长之壮大与迟暮之失落等复杂的经历与情感。在古乐舞这段生命历程中,舞者的个体生命与能力也在发生改变。本文抛砖引玉,作出古乐舞身体历史疏义,以期能在古代乐舞的研究过程中,不仅依靠对文献的考究与图像的分析,而且能从身体感知层面确实地进入与古乐舞相同的轨道。