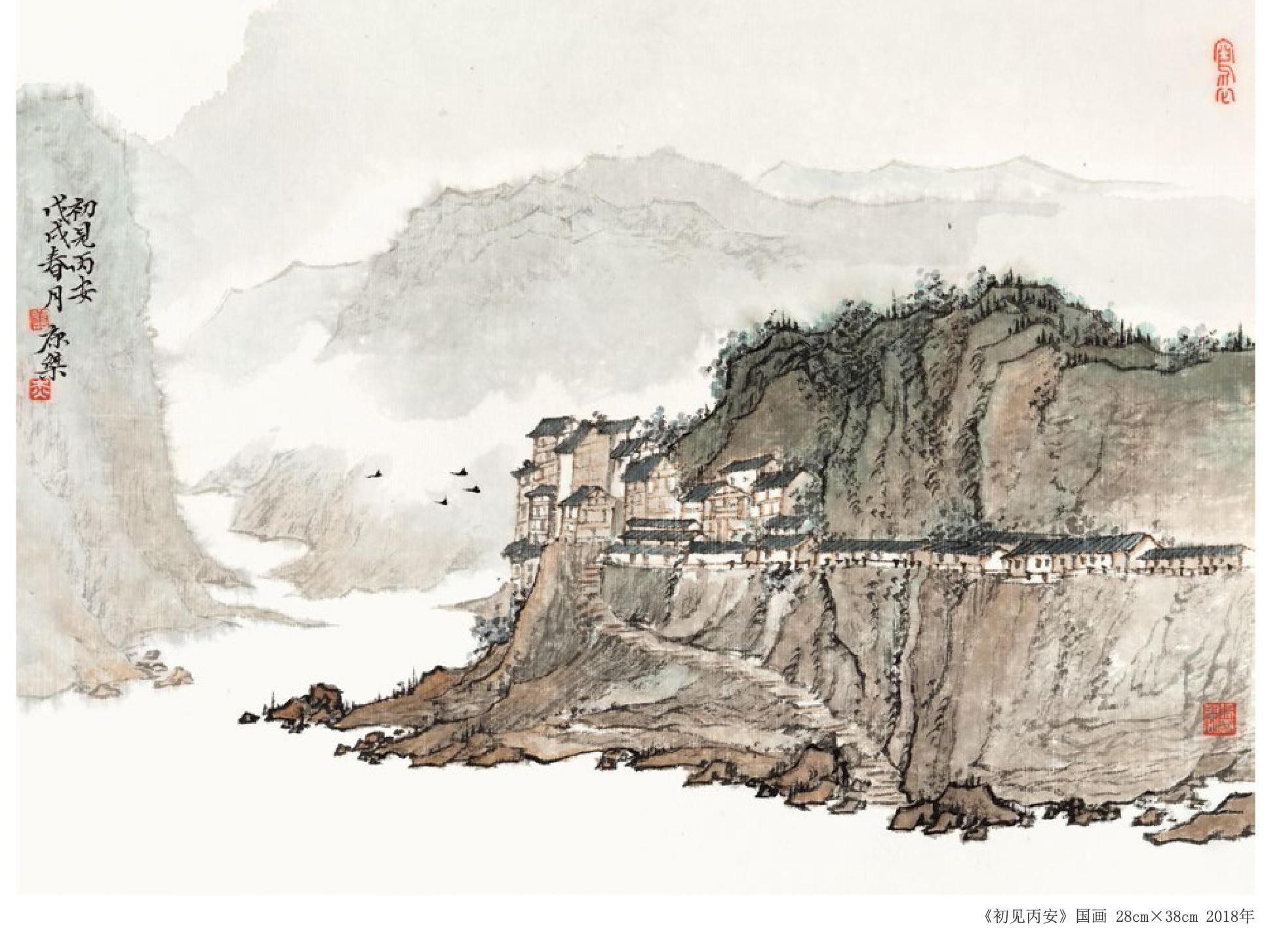

康杰:山水的清音

2020-11-30罗缋沅

罗缋沅

康杰的画似乎追求着静寂美学的尚意气韵,在清寂、高逸、素洁中散发出一种古典主义的气息。

静与净是他的绘画追求。从作品中可以见出他是从宋元山水一路走过来的。传统中国山水画是中国士人构建出的一个自我世界与独立的精神系统。它的核心是“归宿之心”,是为人为己建造的精神的栖居之所,它不止于可居可游,更是放置灵魂的所在。于是,北宋李成追寻“山水比德”,营造出“气象萧疏,烟林清旷”的愿境;元人倪瓒情寄清寂、高逸、素净,播下的是一段段澄怀观道的体验;康杰的画始终追求着一种与真山真水的疏离感,那少有的静气与清渺,许是他安放心灵超然于世的地方。恽南田说:“画至于静,其登峰矣”,看重的也是这种“归宿之心”。

康杰对清寂的挚爱,也许是他与生俱来的一种基因。能与静作伴,内心定然含存着心灵的空寂和品性的坚持。他出生于川北梨乡的大山中,他的童年充满了泥土的芬芳和草木的清香,由山居的宁静滋养出的灵性伴生了清寂玄远肃穆的绘画主张,把依依的眷恋变成与纸墨笔砚的缘份。

他的画有一种明度较高的悠远与对比偏低的节制。他用平稳的节律去架构画面,营造出一个个肃穆的情绪空间。那渴笔淡墨却不纵横的虚灵犹如独对天地气机后的凝结,好像隐去了俗世中的小我而归正于大化,又似乎把山川调节为他的呼吸,让人在清冽静谧的况味里同他一起发出轻轻的吟咏。人说“至味必淡”,康杰的画也予人这种感觉。也许,那搅和着云淡风轻平和温婉的况境比起那些棱角分明剑拔弩张的硬朗恰如一杯淡淡的香茗;也许,它更像一首舒缓的乐曲,不狂放不粗野却从从容容,状如洞庭清水不疾不徐不舍不漫润泽一方;也许,它亦如易安居士“声声慢”的缠绵,浅斟低唱,在意的只是纤毫细腻思绪流动中的杯水波澜。

康杰作画好用点染。画史中的董源、巨然、黄公望、沈周一脉都善用点作画。被诗圣杜甫称赞过的王宰的画:“十日画一水,五日画一石”,也多因用点积成。有人认为“明以后画之薄弱,失其法也。”然,康杰宗法其间,研习颇深,不时回归到具有原点意义的“点”的点虱中,醉心于石与峦的解构与重组,以一种用笔的纯粹性描绘出山水清寂空灵飘逸的意态。其实,这种貌似细笔的点簇大约更与静与净的表达合拍,更能表达出他尊祟的清隽静寂。

无庸置喙,所有的皴法都源自于自然,范中正師法秦陇山麓,才有他的“芝麻皴”与“雨点皴”;宾虹老有了蜀山之行,“沿皴作点三千点,点到山头气韵来”,才有了他晚年“打点作皴”的笔墨特色。康杰的点虱既不是范宽的也不是虹翁的,他铭心于董源、巨然、黄公望、沈周一脉,这些蛰伏于笔下的窖藏,当然在写山摹水间与亲近自然中体悟到的生命精微及情怀寄托,变成清寂的意象。

诚然,意象都不是拿来去简单附会的。古人的胸中沟壑,山林中的那份自然,都是士人精神性的纯粹构造,自然才成为他们的参照与心象。你站在人心的高处,才能获享山水的精神,在他们的画作中才会有那种内生的境界与心臆。那些断岸烟微、晴岚叠嶂、小桥流水、细雨骑驴的清寂才与他们的内心合拍。“静故了群动,空故纳万境。”佛教密宗中那些诵辞,许是佛在静定冥想中发出的真知的声音。那些真知之想通过个体坚韧的禅定与持诵,通过戒、定、慧、闻、思、修才能化人修为者的血脉。对绘画者而言,静,是心灵的一种渴望,它澄明无遮,了无挂碍,心灵才能融入致广大尽精微的天宇。心中有什么,笔下才会有什么。在康杰笔下,静,许是玄想妙思涌流到指腕间的神示,焉能不成为他画幅的起首章?

他坚定地走在清寂的画路上,在探索古典语言在当下语境的呈现中,也多了不少现代气息,却仍把清寂的本源顽强地存留于画幅里。中华文明素来祟尚平淡天成气韵天生的审美形态,人们越是缺少的东西,就越有可能成为人们的精神文化奢求。长松点雪,古树号风,新凉涤暑,淡月横秋……康杰把纤尘不染的清寂、静谧、空灵、幽洁用画笔轻梳于画卷中,栖逸守恬,返璞归真,不时生发出那种我们期待的圆融。

最爱山居养性灵,便引轻舟入深峡。

从来,志于艺者,画纸无端,画笔无疆。