传统村落乡村文化景观保护与可持续再生途径

2020-11-30张念伟庞涵月

张念伟 庞涵月

摘 要 传统村落是我国农耕文明的重要产物,历史价值极其重要。其乡村文化景观的保护在建设美丽中国、实施乡村振兴、传承传统文化等方面,有着重要的现实意义和深远的历史意义。然而目前在中国,伴随着城镇化的快速进行,传统村落老龄化、空巢化严重,乡土建筑自然性颓废,民族特色、生活习俗缺失等现象不断损坏传统村落乡村文化景观。以金华市山下鲍村为例,阐述传统村落乡村文化景观保护与可持续再生的概念化途径,在互联网时代为活化传统村落探索一条可持续发展之路,激发传统村落的新活力。

关键词 传统村落;乡村文化景观;可持续再生;山下鲍村

引用本文格式 张念伟,庞涵月.传统村落乡村文化景观保护与可持续再生途径——以金华市山下鲍村为例[J].创意设计源,2020(5):28-32.

An Approach to Rural Cultural Landscape Conservation and Sustainable Regeneration of the Traditional Village

——Taking Shanxiabao Village in Jinhua as Example

ZHANG NIANwei,PANG HANyue

Abstract Traditional villages are the important products of China's agricultural civilization and their historical value is extremely important. The protection of rural cultural landscape has important practical and far-reaching historical significance in the construction of a beautiful China, the implementation of rural revitalization and the inheritance of traditional culture. However, with the rapid progress of urbanization in China, the aging of traditional villages, the serious empty-nest, the natural decadence of rural architecture, the lack of ethnic characteristics and living customs, and other phenomena have continuously damaged the rural cultural landscape of traditional villages. Taking Shanxiabao village in Jinhua city as an example, this paper expounds the conceptualization approach of rural cultural landscape protection and sustainable regeneration of traditional villages, explores a sustainable development path for activating traditional villages in the Internet era, and stimulates the new vitality of traditional villages.

Key Words traditional village;rural cultural landscape;sustainable regeneration;Shanxiabao village

[基金項目]本文系2019年度山东省艺术教育专项课题“基于社会服务导向的地方高校环境设计专业教学体系研究”(项目编号:YJ201911244);2020年度山东省艺术科学重点课题“当地公共艺术与城市环境设计的融合发展与方法论研究”(项目编号:QN202008146)阶段性成果。

我国有着数千年的农业文明史,各地传统乡村在时间的推移和历史的进程中形成独具特色的乡村文化景观,其作为一种类型以及系统是在一代代的传递中积累和发展起来的,它的历史个性和原始价值精神像生物的“基因”一样具有遗传性,让人有归属感、融合感,从而产生心灵上的共鸣[1]。近年来,随着经济、社会的快速发展,城镇化进度、深度的不断推进,乡村文化景观逐渐被人们遗忘,乡村文化景观不仅具有使用价值,且见证了人们改造自然的尝试和努力,承载着乡村的兴衰起伏与沧桑变迁。对于现代人而言,具有较高的历史文化与科学探索的教育价值。

一、乡村文化景观保护的价值和意义

“文化景观”一词最早是Sauer在《人文地理学的近今发展》中出现,其认为“文化景观”是:“附加在自然景观之上的各种人类活动形态”。世界遗产委员会认为:“文化景观包含了自然和人类相互作用的极其丰富的内涵,是人类与自然紧密结合的共同杰作,代表某个明确划分的文化地理区域,同时亦是能够阐明这一地域的基本而独特文化要素的例证”。而我国人文地理学家李旭旦教授认为:“文化景观是地球表面文化现象的复合体,它反映了一个地区的地理持征”[2]。

乡村文化景观是指存在于乡村地域内的人们为了满足某种需要,利用自然界提供的材料,在自然景观之上叠加人类活动及特殊的文化要素而形成的景观[3]。它是乡村表面文化现象的综合体,不仅反映了一个地区的人文地理特征,同时也记录了乡村人类活动的历史,体现了特定乡村地域独特的精神文化[4]。

二、乡村文化景观保护与再生面临的问题和挑战

乡村文化景观保护与再生的内容主要涉及物质文化和非物质文化两个层面。物质层面是主要针对传统聚落、乡土建筑、街巷空间、基础设施、景观节点等物质实体进行的保护与再生;非物质层面主要是对民风习俗、民族手工艺、宗教信仰、生活习惯、传统节日等精神方面的传承与延续。伴随人类文明的不断进步和发展,对于乡村文化景观保护与再生的理念和思路也在不断发生转变,人们开始意识到,乡村文化景观一旦被破坏就难以恢复,这些具有宝贵价值的乡村遗产是不可再生的文化景观资源。

目前从乡村文化景观保护与再生来看,大部分的乡村只停留在对物质层面的保护与再生,忽视了对乡村非物质文化的传承与延续,出现这一现象的主要原因是因对物质层面的保护与再生时间周期短、投入力量小、成果见效快等,而对非物质文化层面的保护与再生却是个十分漫长过程。但是,物质文化与非物质文化之间没有明确的界线,两者互相依存,脱离了任何一方都是不成立的,然而在现实的保护与再生过程中,人们往往只重视物质层面的改造,对传统村落的历史文化、生活习俗、民族特色、建筑形式视而不见,从而导致整体村落风貌遭受严重破坏、民族特色消失、文化趋同等消极现象。除此,由于财政投入普遍不足,保护资金、技術及专业人才匮乏等问题,也制约着传统村落乡村文化景观的保护与可持续再生。因此,从可持续发展角度考虑,在对待传统村落乡村文化景观的保护与再生中应该注重物质文化与非物质文化的结合。

三、乡村文化景观保护与再生的困境分析

(一)人们缺乏认可度

目前,乡村生活和产业结构在很大程度上与其他乡村隔离开来。村民的乡村文化景观观念正在发生巨大变化,越来越多的人放弃、淡化传统民俗、民风、民技,推崇城市化带来的城市文化;村民对乡村文化景观的认识逐年减少、身份归属感减弱、审美意识逐渐消失,尤其是年轻人对乡村文化景观知之甚少。思想意识的概念决定了它的行为模式,村民向乡村文化景观的转变与身份认同的缺失,是乡村文化景观源头困境的思想根源。

(二)资源空间离散化

随着农业的发展和城市快速发展,乡村地区建成了许多新的住宅和公共建筑,并实施新的规划方案。原有的乡村文化景观的特点越来越缺乏生存能力并且发生了变化。无论乡村景观布局如何,更多的乡土建筑都被现代城市建筑的混乱布局所侵蚀。在新农村建设过程中,破坏了传统乡村文化景观,模仿了城市的专业搜索,隐藏了传统乡村景观的外观,导致了乡村文化景观的严重趋同和减少。

(三)人地关系不协调

乡村文化景观在乡村新的建筑建造中出现了许多问题,如乡村原有的生态环境不被重视、大量开发农耕土地、将城市设计规范作为效仿对象、布局缺乏合理的规划、不考虑功能作用的抄袭形式化等严重的现象。这使得乡村与传统环境之间的联系被隔断,被许多城市化的物质空间所包围,破坏了乡村的原始自然肌理。乡村文化景观在乡村建设过程中被孤立,与原有的依附环境失去联系,形成乡村文化景观的孤立化问题。

(四)资源产业无序化

新的乡村建设中,乡村的规划不只是抄袭了城市中的设计规范,而且还局限于城市历史文化保护与改造方式,在做乡村文化景观规划时没有注意到与城市的不同。在乡村文化景观资源产业化过程中,除了忽视景观资源及其所依附环境的相关性外,其发展方式也处于混乱状态。一方面导致资源的浪费和乡村文化景观资源的重复建设;另一方面使资源开发平庸,导致乡村文化景观资源的质量和特点下降,形成乡村文化景观资源产业化的不良发展。

四、传统村落金华山下鲍村可持续再生的途径

(一)山下鲍村概况

山下鲍村位于浙江省金华市武义县的南部地区,建造于清代雍正年间(公元1723—1735年)的古村落,距离金华市93.9公里,距离武义县有68公里。山下鲍村旧属宣平县,早年有鲍、梁两姓的几户人家居住,因村坐落大山之脚,故称“山下鲍”[5]。山下鲍村依靠金溪两岸狭长的谷地而建立,依山就势,群山环抱,林木葱茏,植被良好。清代中期是村落发展最为繁荣的时期,曾经是古金华至古丽水的交通要道,村中有大量的店铺开设,并依托于交通优势与山中农业资源,发展起了靛青染料、茶叶、木材等产业,并以此为基础建设了许多宗庙祠堂与民居建筑。2001年10月,哈佛大学东方语言文明系和浙江师范大学地方史研究所签订《中国浙江省金华地区祠堂、古建筑、地形及历史文化研究》合作科研项目后,山下鲍村成为浙中地区摄影采风、绘画写生、影视拍摄的选择,吸引了越来越多的游客。

(二)金华山下鲍村文化景观特色

山下鲍村融于自然的山村环境、严谨的村落布局、灵巧的古建筑群和古朴的乡土文化,彰显了其乡村文化景观具有魅力的自然价值、历史价值与人文价值,是浙江金华地区珍贵的传统村落社会历史文明发展活化石。

1.选址与空间布局

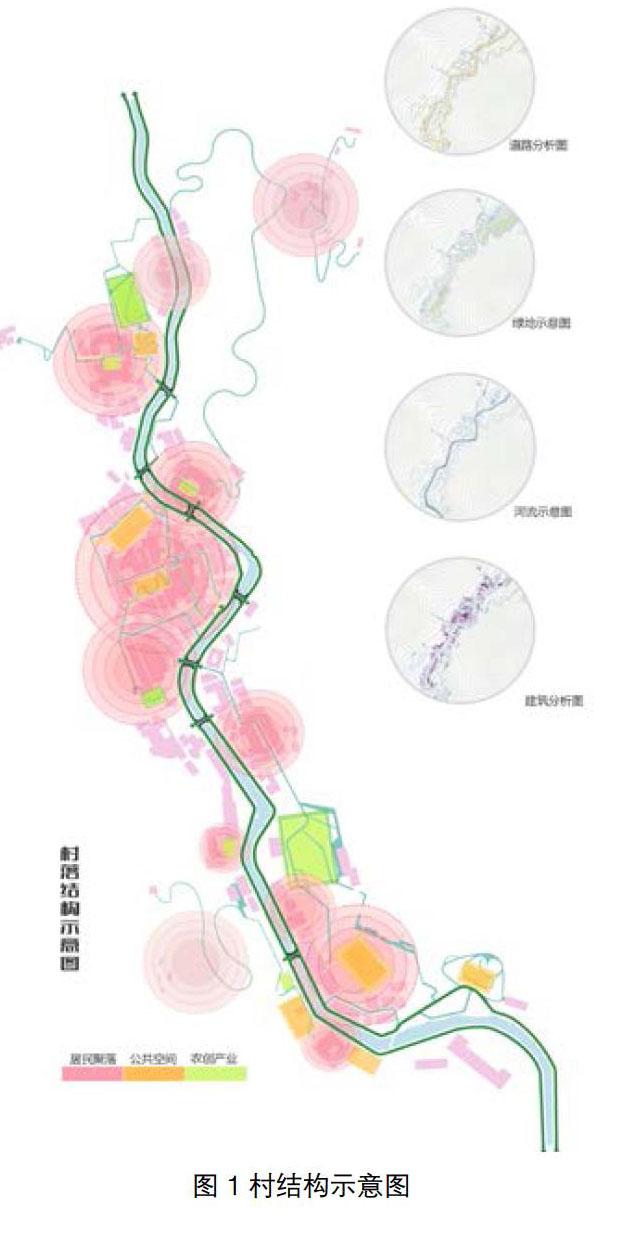

山下鲍村是浙江中部地区典型的风水生态聚落。从地理分布上看,山下鲍村和桥头村连成一片,位于东西两山相夹的山谷中,南面则是两条溪流交汇,在村口形成水口,可谓三面环山,门前流水[6]。三面环山的地势有助于村庄抵御寒流的袭击,且形成了山下鲍村抬头见山的独特景致,村后的群山则有利于调节气候,避免气流横贯而造成极端天气。门前的流水则不仅方便生活,还有利于农作物的灌溉,促进当地种植业的发展。位于金字山的金溪与其支流在村北汇合后并没有自北向南纵贯全村,而是以“S”的形状在村中形成曲折的水路,不仅减缓了流速,降低流水对建筑物基础的冲刷和腐蚀,还在村中形成多级叠瀑和水塘,给村民提供了取水、盥洗、嬉戏的场所。每幢建筑都有天井排水系统,以石雕地漏将地表雨污水导入在石板底下的排水暗沟,以保证建筑基础不受雨水的侵蚀。由于特殊的地势环境限制,山下鲍村的民居都分布在金溪两岸的山坡上,依山而建,与金溪为伍,是典型的带型分布。房屋朝向并不统一为传统的坐北朝南,而是因山势而变,金溪东岸民居多面西,西岸则以面南居多,也有面东和面北的。其中朝南为优,与村庄朝向一致,并可获得较充足的光照。(见图1)

2.风格及典型建筑

山下鲍的建村时间可追溯到明代,繁荣发展在清代,这段时间正是浙江儒学发展的重要时期,许多成功之士和著名学者为了光耀门楣或是为了实现自己的儒学追求,按照自己的意愿来构造居住环境,形成一次建村造屋的高潮[7]。山下鲍民居建筑形式主要为三合院或四合院,也有前后两个三合院相连而成的,形制有三房两厢、五房两厢、五房四厢等,呈对称分布。一些建筑因地势而设有前庭,门前有多级石阶。从大门院墙进去,首先是宽敞的天井,两边为厢房,正中厅堂,厅堂后壁一般摆着祭拜祖先的供桌,这个祭祀风俗一直沿袭至今。山下鲍村现存各种历史建筑31处,其中清代28处,民国3处。以民居为主,兼有祠堂、桥梁、庙宇、店铺、读书楼、墓葬、古井等,并有保存完好的清代至民国时生产靛青染料的靛青塘遗址群,多数民居已近200年历史[8]。由于土地的限制和经济落后、人员外流等原因,不同于桥头村已新建很多现代建筑的情况,整个山下鲍村内,现代新建房屋不足10幢。整个村庄的民居依山而建、错落有致、紧密相连,内外都有鹅卵石铺地,完整地保存了最原始的聚落风貌。

3.地域文化的传承

山下鲍村是典型的宗族聚落,礼治秩序和睦族之风表现明显。涂氏国文公一脉在此繁衍生息,至今已十二世,2000多人。家族的兴旺推动了宗祠的兴建和家谱的编撰,同时两者又为宗族文化传承的最重要载体,宗祠不仅作为祭祀祭祖的场所,还是其他重要节庆、族内大事商议处置的公共建筑;广修谱牒不仅是宗族文化的特点,更是其祖训、家规得以传承的必要手段,两者兼具汜载和传承的功能,发挥着教化和规范的作用。村民不仅仅是非物质文化遗产的持有者,更是非物质文化遗产的传承者。流传至今的节庆民俗、神话传说、传统戏剧、民间技艺等丰富的非物质文化遗产,不仅是山下鲍先民智慧的结晶,带有鲜明的地域特色,更表现了当地居民对传统文化继承和发展的重视和认可,是其传承有序的佐证。

由于交通重心的偏移,再加上山下鲍地处深山,山下鲍受到外来文化的影响和新社会生活方式的冲击同交通便利的村落比起来,相对较少,所以山下鲍村民不仅呈现出较传统的生活状态,保有十分古朴的民风,还沿袭了不少传统的节庆习俗、生活习俗及传统技艺。目前有民间戏剧——木偶戏,特色风俗跳马灯,造火亮,认樟为母、拜石为父,三元宫祈雨等。

(三)金华山下鲍村可持续再生的途径

2012年山下鲍村正式申报浙江省省级历史文化名村并成功,且入选由住房和城乡建设部、文化部等公布的首批中国传统村落之一。然而,现在山下鲍村也面临着难题和挑战,与国内许多传统村落面临的情况相似:由于基础设施落后、大部分乡土建筑年久失修,古建修缮不够及时且缺乏专业支持;村落整体风貌遭到局部建设性的破坏,新农村改造后大多是水泥浇筑,古建周围乱搭乱建;空巢现象严重,古建筑建成年代较早,本就年久失修,现无人居住;传统技艺、特色风俗传承后继无人,年轻人外出打工,老年人无传播途径;传统观念、日常礼俗的沿袭受到冲击,遗失了许多民俗节目,使具有文化遗产价值的传统村落文化景观原貌逐渐消退。

1.规划布局

一轴:以村子中心贯穿的金溪为主轴,延岸边道路对周边节点进行串联;一核:依托村子的文化景观资源,借助AR技术,打造乡村文化景观教育基地;两路线:民俗文化寻宝路线与景观叙事路线;五片区:根据其文化景观资源,设立了五个体验式教育片区,即民俗体验区、农业立体体验区、古建筑展示体验区、田园牧歌体验区、 靛青文化体验区 。

2.再生策略

(1)景观设施提升改造策略

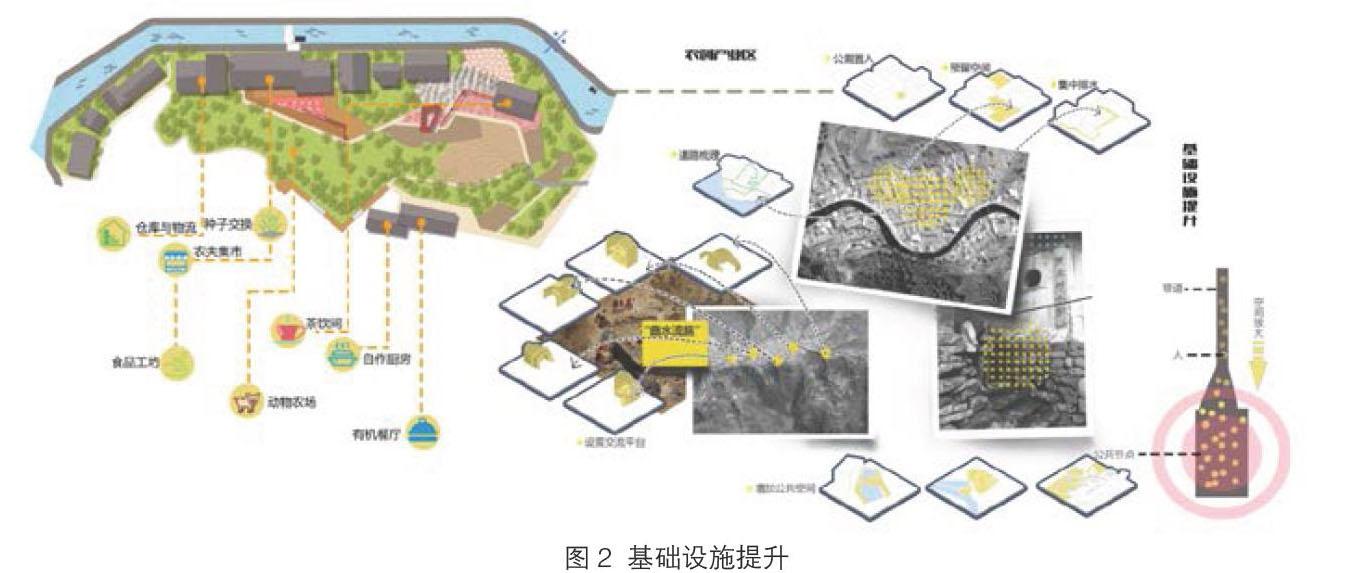

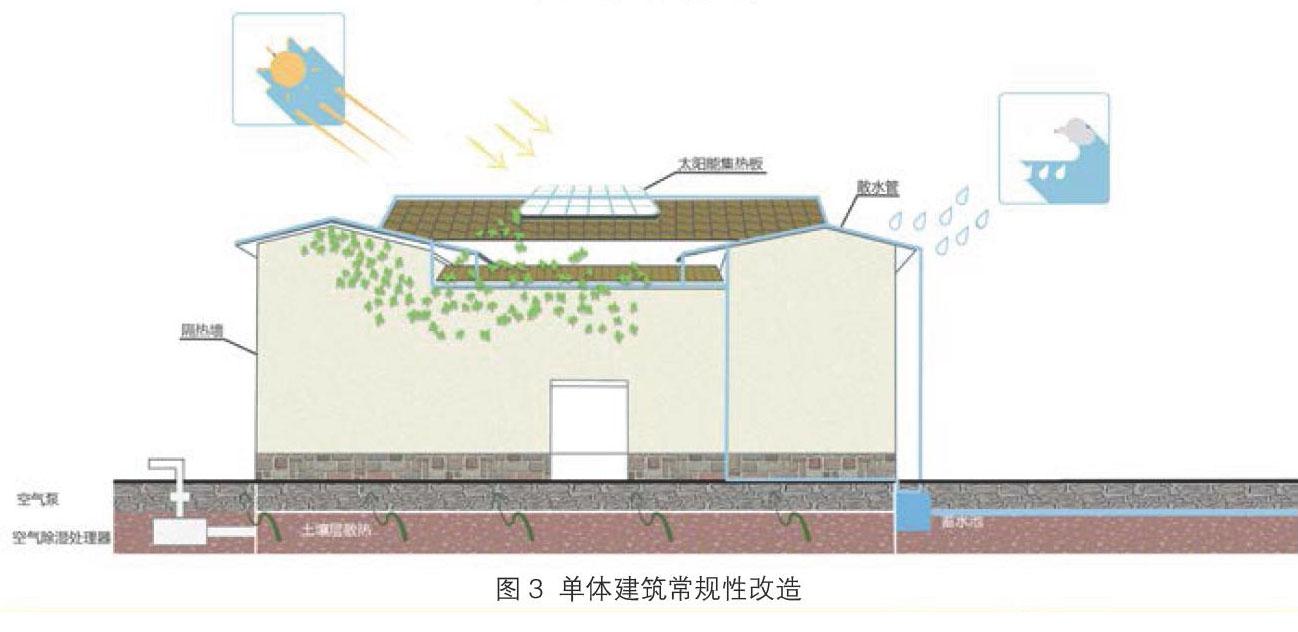

山下鲍村的可进入性不强,内部交通线较差,应当梳理村落交通路网,为人们规划好路线;公共空间不定,要打开闲置场地,增加公共空间,为人提供休息娱乐空间,在狭长巷道的末端,准备公共空间;同时还增加设置交流平台、公共节点公厕置入、集中排水等必要的基础设施的建设。(见图2)积极研究和利用符合地域特点的乡土建筑保温隔热、通风、雨废水综合利用等绿色建筑材料和技术,保护和修复乡土建筑的原生态结构风貌。建筑顶部设置太阳能电池板,将太阳能转化为电能,减少电能消耗;以屋顶作为收集引导雨水的截面,再以檐槽、落水管将雨水运送至河道;夏季隔热墙放置外部强光辐射,太阳能集热板白日收集热量,温差大的夜晚利用千层散热调节温度。(见图3)

(2)乡村民俗文化体验策略

利用山下鲍村的特色民俗,如元宵节中的特有活动、跳马灯、农耕文化时期为驱赶野兽设立的造火亮等活动,以具有地域特色的民俗文化為设计主题并且根据时间变化,结合日常节日,在AR技术的介入下,以游戏场景化的模式让人深度体验乡村文化景观以获取相关知识。如将代表民俗节日的相关物件收集藏纳与村子的各个角落,将其设置为寻宝路线中的宝箱,当人们找到宝箱,通过手机AR系统对物件进行识别,识别物件后手机将展示与物件所对应的节日习俗信息以及相关视频,让用户直观获取到文化信息。(见图4)

(3)乡土文化体验教育策略

山下鲍村是典型的宗族聚落,礼治秩序和和睦之风表现明显,亦可学习乡土儒文化礼仪。多年来的农业文化,遗存了许多风貌古朴的建筑,壁画雕塑与传统的农业技术可建立农业体验区进行农业科普教育。(见图5)在乡村宗庙古建中,人们将自己已获得的知识和了解到的相关历史信息,以视频或留言的形式,上传手机投放在手机AR系统中,后到达的游人在同一地点点开留言视频,又可以了解到别人所掌握的信息。在整个虚拟留言的过程中,到访游人自行形成一个互动交流的社交平台,更加有利于人与人之间的学习交流,增强了用户之间的互动,加强了文化的传播力度。

(4)叙事时间组织路线策略

在山下鲍村的规划中,以村落的历史沿革为主脉络,从居民迁入时期开始,根据村民历史生活的需求发展,总共分为隐蒲、农趣、傍山、回望四个章节,分别代表居民的原始生活、农耕生活、以山为本的产业发展,以及游客的归途观景。如在农趣章节,游人可在农田中运用手机观测田间植物动物,通过手机对田间植物扫描进行识别,获取植物的生长状况信息与生长信息,从而更好地指导游人进行农田劳动体验,这种互动性较强的方式能够帮助游人了解农业相关的科学知识。(见图6)而在傍山环节,主要以支持古代村落经济的靛青产业为主题,通过设立靛青染料展览厅来存放相关文物资料,同时向游人介绍展示,最终完成知识的获取。

综上所述,传统村落乡村文化景观是一个动态发展的景观遗产类型,是一个活态的生命体,包含着乡村孕育和生长的全部信息,通过文化景观的表达,显现着传统村落一代代繁衍生息的过程。在乡村振兴战略的契机下,传统乡村正在经历着前所未有的改变,乡村文化景观的物质和非物质文化都展示着其独特的魅力。我们应该从可持续发展的角度出发,将祖先遗留给我们的乡村文化景观遗产活态地传承下去,将其价值进行再生,恢复传统村落的活力。

参考文献

[1]赵晓英.传统乡村文化景观及保护研究[D].长沙: 中南林业科技大学,2008.

[2]杨湘君. 基于乡村文化景观传延的传统村落更新改造研究[D].昆明:昆明理工大学,2016.

[3]王恩涌.文化化理学导论化[D].北京:高等教育出版社.1992.

[4]孙艺惠,陈田,王云才.传统乡村地域文化景观研究进展[J].地理科学进展,2008(6).

[5]薛骁百.武义古村山下鲍[J].东方博物,2015(4):118-123.

[6]谢晓瑜.浙江省武义县山下鲍村传统村落保护与开发利用[D].杭州:浙江师范大学,2015.

[7]墨岩.浙江古村落地图[M].杭州:浙江人民出版社,2004:148-149.

[8]万方.最美古村山下鲍[J].中国地名,2016(12):52-53.

张念伟 庞涵月

青岛理工大学琴岛学院