以小农户为主体的蒙阴蜜桃产业为何能蓬勃发展?

2020-11-30孙云奋

孙云奋

摘 要:数10年来蒙阴蜜桃的生产经营方式虽然以个体分散的小农户为主,但是蒙阴蜜桃产业不断发展壮大,蒙阴蜜桃收入也已成为农民的主要收入来源,例如近几年蒙阴人均蜜桃收入占农民纯(可支配)收入均超过60%,为什么个体分散经营的小农户能促进蒙阴整个蜜桃产业的蓬勃发展,进而使蜜桃收入成为农民的主要收入来源?本研究从蜜桃的生产特征、桃农的内部规模经济、外部规模经济进行了分析,得出个体分散的小农经营方式是蜜桃产业的最优生产经营方式。

关键词:蜜桃产业;分散式内部规模经济;外部规模经济;农地经营组织形式

中图分类号:F323.4 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2020.08.008

Abstract: For decades, although the production and operation mode of Mengyin peach is dominated by individual scattered small farmers, the Mengyin peach industry continues to grow, and the income of Mengyin peach has become the main source of income for farmers. For example, in recent years, the per capita income of Mengyin peach accounted for more than 60% of the farmers' pure (disposable) income. Why can individual scattered small farmers promote the flourishing development of the whole peach industry in Mengyin and make peach income become the main source of income for farmers? Based on the analysis of peach production characteristics, internal scale economy and external scale economy of peach farmers, the paper concluded that individual scattered smallholder management mode was the optimal production and management mode of peach industry.

Key words: peach industry; decentralized internal economies of scale ; external economies of scale ; organizational form of agricultural land management

小农户历来是学者们争论的焦点之一,尤其在我国“三农”问题突出的国情下更是激烈。现阶段对小农户(小农经济)的态度有2种截然相反的观点,一种观点认为小农户符合我国的国情农情,小农户不但富有效率而且有长期存在的必要。例如,学者黄宗智[1]认为小农生产具备规模化雇工农场所不具备的竞争力,是中国之所以能实现“没有无产化的资本化”的关键,因此当前亟须解决的问题是怎样保护面对大商业资本的小农的利益。贺雪峰和印子[2]认为中国小农生产“小而精”,小农经济的农业生产模式不仅是当前农业经营的基础和主流,而且也应该成为未来长期坚持的主动选择。贺雪峰[2]认为农业现代化也必须是以小农经营为主的现代化。叶敬忠[3]认为小农模式在应对农业、食品粮食安全方等各种危机上具有积极作用,一个有小农存在的世界会更美好。姚洋[4]认为,小农经济有2个优势:一是培养了众多具有经济头脑、管理才能、企业家精神的人才; 二是在工业化进程中不会形成城市流民,实现“无剥夺的积累”,因此小农生产并没有过时[4]。此外,支持小农发展的学者还包括温铁军、陈文胜等学者。另一种观点认为,分散经营的小农户缺乏效率,我国三农问题的根源在于小农户数量过多,例如何秀荣[5]认为承包农户小规模分散经营造成劳动生产率不高,市场和国际竞争力低下,导致绝大多数农户农场规模在维持社会基本生活水平的经济底线之下[5]。张新光[6]从当代西方资本主义国家农业发展历史规律分析,认为大农场(户)排挤小农场(户)是不可逆转的客观规律,“小农经济”富有生命力的理论站不住脚。魏建斌[7]认为我国当前小农经济既不能承担自然风险,也不能承担市场风险;改造小农经济,建设现代农业是社会主义新农村建设的中心任务。另外,还有学者认为小农经济缺乏生命力,小农经济的存在会贻害中国农业、农村现代化的发展。

笔者认为就中国的国情和农情来看,适度规模的经营新型农业经营主体和小农户都有其存在和发展的空间。党的十九大报告也明确提出实现小农户和现代农业发展有机衔接,这也说明现代农业和小农经济并不冲突。2019年2月中办、国办发布了《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》,明确发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,是增加农民收入、提高农业竞争力的有效途径,是建设现代农业的前进方向和必由之路。但也要看到,我國人多地少,各地农业资源禀赋条件差异很大,很多丘陵山区地块零散,不会短时间内能全面实行规模化经营,也不是所有地方都能实现集中连片规模经营。当前和今后很长一个时期内,小农户家庭经营将是我国农业的主要经营方式。有些学者刘同山和李竣[8]也意识到在我国既要积极为小农提供社会化服务,同时也要发展新型农业经营主体,因地制宜,走多元化、混合型道路更具可行性。

本研究以数10年来以个体分散经营为主的蒙阴蜜桃产业进行分析,以解释为什么个体分散的小农经济(主要指非粮小农)不但长期存在,而且促进了整个蜜桃产业的蓬勃发展。

1 资料来源和蒙阴蜜桃产业总体状况

1.1 蒙阴蜜桃产业的总体概况

蒙阴县是鲁中南地区一个典型农业县,总人口为57.6万,其中农村人口45.9万,农村人口占比为79.7%;蒙阴县位于泰沂山脉腹地,山地丘陵面积占94%,是典型的山区,地块零散,不可能全面实行大规模内部规模化经营,缺乏实现集中连片大规模内部规模经营的自然条件。因此,蒙阴县在不能实现大规模内部规模化经营丘陵山区中具有典型性。

蒙阴蜜桃历史悠久,已有2000余年历史,1672年《蒙阴县志》将桃列为所属境内的重要物产之一。蒙阴蜜桃已获批中国国家农产品地理标志产品。2008年蒙阴县荣获“中国之都”称号。这些得益于蒙阴县得天独厚的自然条件和悠久的种植历史。

改革开放后,特别是20世纪90年代蒙阴蜜桃进入了大面积快速发展时期,1995年栽培面积仅有7 333.3 hm2,到2007年达到了3.35万 hm2,12的年时间发展了2.613万 hm2,2011年蒙阴县官方公布的数据蒙阴蜜桃面积已接近4.355万 hm2,产量达到9.5亿kg。根据笔者2019年暑期调研,蒙阴县辖下的乡镇均大范围地出现了无粮村,尤其以旧寨乡、垛庄镇、野店镇等最为突出,可以推算蒙阴蜜桃栽培面积很可能达到了6.7万 hm2,蒙阴目前呈现出村村有果园、户户有蜜桃的景象。

1.2 蒙阴蜜桃产业生产经营形式及收益情况

1.2.1 蒙阴蜜桃产业生产经营形式 在调研中笔者发现,蒙阴蜜桃产业中桃农基本上都是个体分散经营的,尽管各镇都有蜜桃合作社,根据官方公布的文件,蒙阴县的农民专业合作社有1 500多家,其中生产经营蜜桃、苹果的专业合作社达1 015家,占该县专业合作社总数的70.2%。其中较大的合作社为野店镇的宗路果品专业合作社和岱崮镇的旺庄果品专业合作社。之所以出现如此之多的合作社,主要原因:一是合作社的门槛过低,只要有5户农户就可以申请成立合作社;二是政府对合作社的政策支持;三是少数能人或农业企业为了获取更多的政策红利,满足自身的利益最大化。这和邓宏图调研的结论基本一致[9]。调研中发现,这些合作社基本都没有发挥其应有的作用,换句话说蒙阴蜜桃还是以个体经营为主。

1.2.2 蒙阴蜜桃的收益情况 蒙阴桃农收入基本处于增长趋势, 2010—2017年以来的桃的产量及桃农的收益情况见表1。

由表1可以看出,蒙阴蜜桃的产量基本是处于连年增长的趋势,尤其是2014年以来蜜桃的总产量基本维持在7.5亿kg以上,说明蒙阴蜜桃种植数量已经达到相对稳定均衡的状态,人均蜜桃收入占比基本都在60%以上,充分说明了“蒙阴蜜桃”已成为蒙阴县农村和农民收入的第一大经济来源、蒙阴县科技富民强县的特色优势产业,以及蒙阴经济发展的支柱产业,在乡村振兴、全面建设小康社会中发挥着重要作用。

2 以小农户为主体的蒙阴蜜桃产业蓬勃发展的原因

2.1 蜜桃的生产特征决定了蜜桃极易形成分散式的适度内部规模经营

规模经济分为内部规模经济和外部规模经济,内部规模经济是发生在企业层面,由于企业自身规模扩大,导致产量扩大,单位成本降低。而外部规模经济主要发生在产业层面,是指当整个产业的产量(因企业数量的增加)扩大时(企业外部的因素),该产业各个企业的平均生产成本下降,外部规模经济产生的原因主要有:第一行业地理位置的集中;第二行业内每个企业从整个行业的规模扩大中获得更多的知识和技能积累,即阿罗所说的“干中学效应”(Learning by doing)。尽管规模经济主要用来研究工业的经济理论,但是借用规模经济理论研究蒙阴的蜜桃产业现状极具说服力。

2.1.1 蜜桃适度内部规模经济土地数量确定 传统的规模经济理论没有考虑商品价格这一重要因素,或者说假定商品价格是不变的,只讨论企业规模扩大引起产量变动时单位成本的变动情况。现实中对于农产品(土地)适度规模的讨论必须考虑收入水平,收入水平的高低主要取决于农产品的产量、价格和生产成本。由于不同类型农产品的价格和每亩农产品的产量有很大的差异,因而对于粮食、水果和蔬菜等农产品达到适度规模经营对土地要求的数量不尽相同。对于蜜桃达到适度内部规模经营的土地数量是多少?本研究参照粮食家庭农场土地经营规模的计算方法加以计算[10]。2017年蒙阴县农村人口148 630人,乡村户数为459 009户,户均人口数人为3.09人,耕地面积(包括水果园面积)6.147万hm2,人均耕地面积为0.134 hm2,户均耕地面积为0.413 hm2,农民人均可支配收入为11 840元,以此计算户均可支配收入为36 585.6元。根据蒙阴蜜桃成本、收益情况,每667m2蜜桃的成本在2 160元左右,蜜桃产量1 900 kg左右,按照3元·kg-1元的价格计算,每亩蜜桃的净收入为3 540元,按照家庭农业收入占比为80%的标准,家庭蜜桃收入至少要到达29 268元,所以蜜桃生产土地适度内部规模经营要达到0.554 hm2左右。从收入角度看,蜜桃要达到内部适度规模经营只需要0.554 hm2即可,与户均土地0.413 hm2只相差0.141 hm2左右,由于蒙阴山地丘陵面积占94%,毗邻耕地的丘陵和土坡都被桃农充分利用,种植了桃树,因此,單个桃农的种植面积基本都达到了适度内部规模经营的数量(0.554 hm2),笔者的调研也证实了这一点。调研组随机抽取了100户桃农进行了走访,其中0.67~1.005 hm2的户数为15户,0.469 hm2以上小于0.67 hm2的户数79户,小于0.469 hm2的只有6户,也就是说桃农中94%的农户达到了内部适度规模经营的土地数量。

2.1.2 蜜桃的生产特征决定了分散的土地分配对适度内部规模经营影响较小 农产品与工业品达到内部规模经济的条件有所不同,一般来说,工业品是资本密集型的产品,因此需要较多的资本(包括固定资本和流动资本),工业品要达到内部规模经济在很大程度要受到资本约束,农产品一般来讲是“土地密集型+资本密集型”的,实现内部规模经济在很大程度上要受到土地约束,而我国实行土地家庭承包责任制加大了土地约束,这对于粮食尤其如此,但对于蜜桃产业并非如此。

首先,从产量上看,桃农基本按照4 m×4 m方式种植桃树,也就是说0.067 hm2土地大约种植40棵桃树。正常情况下,处于盛果期蜜桃,一棵桃树产量为25~3.75 kg,因此,0.067 hm2蜜桃产量为2 250 kg是正常水平,也就是蜜桃的产量非常高。

其次,从蜜桃的生产阶段看,蜜桃应该是“间歇性劳动力密集型”农产品。

蜜桃生产大体过程是冬天修剪、第二年春季施肥、清明时期束花和人工授粉、打药、结果后束果、套袋、即将成熟时去袋,最后是蜜桃成熟的采摘等阶段。大约每年8月份全部销售完成。根据蜜桃生产阶段可以看出,蜜桃的生产并不是一直需要较多的劳动力,其中需要劳动力最多的阶段是束花和人工授粉、套袋和去袋阶段。由于季节问题根据笔者调研,0.067 hm2蜜桃大约需要套12 000多个果袋,按0.67 hm2计算,在短短几天时间内需要套12万个果袋,这也是桃农在这2个时期雇佣劳动力最多的原因。其余阶段桃农自己或者通过桃农之间的互助就能完成。因此,可以将蜜桃看做是“间隙性劳动密集型”农产品。以上分析可以看出,现代化的生产设备不适合蜜桃产业,其主要靠人工进行,所以要达到适度内部规模经济不需要太多的土地,也不需要土地的连片集中,例如粮食需要上百亩连片集中土地,以利于机耕、机播和机收。

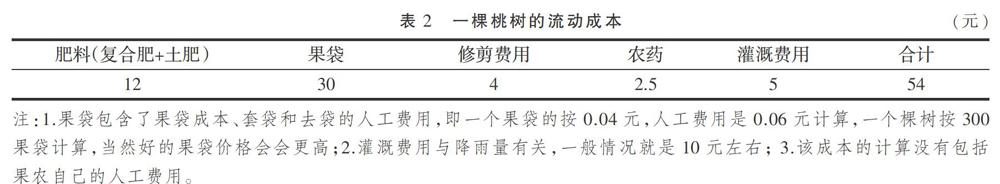

再次,從生产成本来看,蜜桃应属于资本密集型产品,准确说应该是“流动资本密集型”农产品。蜜桃固定成本包括土地的承包费、桃苗、农药喷洒机、水泵(灌溉用)等,这些成本相对于流动成本来讲可以忽略不计,由于国家的惠农政策,现在农民土地承包费非常低,0.067 hm2土地只向村委会象征性缴纳40~50元的承包费,小型机械设备(打药机和水泵)总价格为500元左右,这些小型机械设备可以使用数年,分摊在每一年的成本微乎其微。流动成本主要包括肥料、农药、灌溉、套袋以及人工费用等。笔者在调研中发现,桃农计算成本时,大部分是按照每棵桃树的成本计算,有的甚至计算每一个果袋的成本,足以说明桃农们是非常理性的。一位种植蜜桃多年的桃农计算的每棵桃树的流动成本见表2。该成本在蒙阴桃农非常具有代表性,笔者调研了数十家桃农,每棵桃树成本基本都在50元左右。

按照每0.067 hm2土地40棵桃树计算,每0.067 hm2蜜桃的流动成本大约在2 160元左右,其中人工成本在960元,占整个流动成本的44.4%。如果考虑到桃农自己的人工成本,成本会更高,人工成本可能要高达60%。因此可以得出,蜜桃是“流动资本密集型”农产品。

蒙阴蜜桃品种达90多个,这些品种的蜜桃大体分为早熟型、中熟型和晚熟型3类。根据笔者调研,几乎没有一家桃农只种植一个品种,基本都选择3个品种以上的蜜桃进行种植。因为早、中、晚熟的蜜桃的价格不同,如果选择一个品种,桃农的收益变动风险会变大,桃农选择种植多品种蜜桃规避了不同类型蜜桃价格变动的风险,稳定蜜桃的收益,这实际上是桃农将“不要把鸡蛋放在一个篮子里”的经济理论用于实践的真实写照。另一方面,如果种植一种蜜桃,由于产量过大,蜜桃在同一时间段成熟,桃农没有时间采摘蜜桃,会导致大部分蜜桃毁坏,从而使桃农经济受损。因此,桃农的多品种种植结构一方面是为了规避价格波动风险,稳定蜜桃收入,这也是蜜桃作为“劳动密集型”农产品所决定的。

蜜桃的多品种种植结构、高产量及劳动密集型的特征,决定了零星分散的土地对桃农的适度内部规模经营影响较小。综合蜜桃的产量、成本、劳动投入等因素,笔者认为蜜桃的适度内部规模经营土地数量在0.469~0.67 hm2(不需要连片),与上文理论计算的适度内部规模经营的土地数量基本相当(0.554 hm2)。这也得到了桃农一致认可,桃农们认为如果种植蜜桃超过0.67 hm2,无论从精力上还是体力都难以应对,蜜桃的质量明显下降,反而会降低桃农的收益。达到适度内部规模经营的桃农可以完全专业化从事蜜桃的生产,对于剩余6%桃农而言,大部分基本也接近适度规模0.469 hm2的下线(比方说0.402~0.469 hm2),可以称之为弱适度规模经营,这种弱适度规模经营的不足,被蒙阴蜜桃产业的外部规模经济作用所抵消。

2.2 示范效应促成了大规模连片的外部规模经济

蒙阴蜜桃产业外部规模经济是基于得天独厚的自然条件和悠久种桃历史(或者称作先行者优势)而逐步形成的。这类似于工业经济中的同指向同产业部门集聚,即基于一种区位优势而集聚了大量相同产业部门的企业。由于蜜桃经济收益远高于粮食的经济收益,少数农民率先种植了蜜桃并取得较好的经济收益,起到了示范作用,域内其他农户跟随其后纷纷种植蜜桃,经过十几年发展,形成了今天6.7万 hm2蜜桃强大外部规模经济局面。

2.3 “干中学”效应加快了大规模连片外部规模经济

通常情况下,同行业之间既有竞争关系又有合作关系,然而蜜桃生产和销售特点决定了桃农之间关系更多的是合作关系而非竞争关系。首先,蜜桃成熟与一般的农作物不同。蜜桃成熟时间是不一致的,即使同一棵桃树上的蜜桃也不可能同时成熟,因此采摘时间也是不同的。笔者在调研中发现,一棵产量为75 kg桃树至少需要3~4 d的时间根据每个蜜桃成熟情况依次采摘完成,而蜜桃收购商需要整车收购,一次需要几千斤乃至数万斤蜜桃,显然一家桃农很难满足,需要众多桃农共同提供蜜桃才能得以满足。在这种背景下,桃农需要密切合作,无论是桃树修剪技术、嫁接技术、灌溉技术、施肥技术、还是病虫害防治技术,桃农之间相互学习,互相提高,无论是新桃农还是老桃农都能熟练掌握运用种植蜜桃的所有技术。因此,形成蜜桃种植技术在桃农之间共享,每个桃农都从蜜桃行业扩大中,获得了种植蜜桃知识、技术和经验。另外,一家桃农获得新品种后,桃农非常乐意向其他桃农提供桃芽,其他桃农只需要将桃芽嫁接到自家桃树上即可完成。因此,蜜桃产业“干中学”中的技术外溢效应、新品种低成本甚至无成本的扩散效应对外部规模经济的形成起到了巨大的作用。

2.4 内部规模经济与外部规模经济相互促进

蒙阴蜜桃产业外部规模经济极大地降低了所有桃农的生产成本,对于达到适度规模经济的桃农来说成本的降幅远高于未达到适度规模经济的桃农。这是因为达到适度规模经济的桃农成本的降低来自2个方面:一是内部规模经济作用,二是外部规模经济的作用。而对于未达到适度规模经济的桃农成本的降低主要来自于外部规模经济的作用,也就是说对于未达到适度规模经济的桃农而言,外部规模经济在一定程度上弥补了内部规模经济的不足,使得这部分桃农在种植蜜桃时,仍然获得了较高的收益。而随着外部规模经济带来的经济效益的示范效应,进一步促进了未达到适度内部规模经济桃农扩大蜜桃的种植规模;单个桃农内部规模扩大又进一步促进了蒙阴蜜桃产业的外部规模经济,这也是蒙阴蜜桃产业不断发展壮大的原因之一。近几年,许多“无粮村”的出现就是内部规模经济和外部规模经济相互促进的一个典型例证。

3 结论与讨论

以个体分散经营为主的蒙阴蜜桃产业是富有效率,是蒙阴县农民在非农就业水平有限的条件下,为了脱贫致富将各方面的比较优势发挥到极致水平的逻辑必然。具体说,蒙阴蜜桃具有悠久的种植历史,加之蒙阴的丘陵地质及气候条件非常适合种植蜜桃,以及随着人民生活水平的提高,對水果的需求量大幅增加。在此背景下,少数农民率先种植蜜桃,由于蜜桃特殊的生产特征,形成了单个桃农分散式的适度内部规模经营,在少数率先种植蜜桃的农户获得较高的经济效益后,产生了显著的示范效应,于是其他农户纷纷效仿种植蜜桃,促成了大规模连片的外部规模经济效应,外部规模经济效应进一步促进了未达到适度内部规模经济桃农扩大蜜桃的种植规模,形成了适度内部规模经济与外部规模经济相互促进的良性循环。分散式适度内部规模经济与外部规模经济相互促进,是蒙阴蜜桃产业发展壮大和个体桃农获得高效益的关键所在。

现行的土地制度以及单个农户土地数量对非粮小农的效率影响有限,或者说单个农户的土地数量和零星分散的分布特征不一定会构成非粮小农适度内部规模经营一个限制因素,只要种植的经济作物能形成分散式的适度内部规模经济,通过示范效应形成外部规模经济,个体分散的小农经济就一定是富有效率的,同时也有利于形成区域性特色品牌农业,比如蒙阴蜜桃、章丘大葱、寿光蔬菜、苍山大蒜、滕州马铃薯等,无一例外的都是这一演变模式。要理性对待小农经济,既不能全盘否定也不能全盘肯定,应该客观、理性、辩证的看待我国小农经济,只要单个小农能形成分散式的内部规模经济,区域内形成外部规模经济,小农经济一定会富有生命力,因此需要各级政府根据不同产业、不同产区,结合不同的时期采取不同的政策扶持小农;对于缺乏效率的小农,政府可以通过出台政策措施促进土地流转实现适度规模经营,但是不能强制执行,要相信农民是理性的,给予农民充分的自由选择权。

参考文献:

[1]黄宗智.《中国新时代的小农经济》导言[J]. 开放时代,2012(3):5-9.

[2]贺雪峰,印子.“小农经济”与农业现代化的路径选择-兼评农业现代激进主义[J].政治经济学评论,2015(2): 45-65.

[3]叶敬忠.《没有小农的世界会好吗?——兼序〈新小农阶级〉中译本》[J].《中国农业大学学报(社会科学版)》,2017,34(2):12-21.

[4]姚洋.重新认识小农经济[J].中国合作经济,2017(8): 20-21.

[5]何秀荣.关于我国农业经营规模的思考[J].农业经济问题,2016(6):4-15.

[6]张新光.马恩关于小农制历史命运的科学论断过时了吗——对19世纪末20世纪初以来有关讨论的回顾[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2008(3):16-26.

[7]魏建斌.改造小农经济建设现代农业[J].中国特色社会主义研究,2010(4):57-60.

[8]刘同山,李俊. 论中国小农户的前景与出路[J].中州学刊,2017(11):47-51.

[9]邓宏图,马太超,徐宝亮. 理性的合作与理性的不合作——山西省榆社县两个合作社不同命运的政治经济学透视[J]. 中国农村观察,2017(4):2-16.

[10]关付新.华北平原种粮家庭农场土地经营规模探究——以粮食大省河南为例[J].中国农村经济,2018(10):22-30.